贵州省剑河温泉水化学特征及形成机制浅析

孟凡涛,杨元丽

(1.贵州省地质矿产勘查开发局111地质大队,贵州 贵阳 550008; 2.贵州省地质环境监测院,贵州 贵阳 550004)

贵州省剑河温泉水化学特征及形成机制浅析

孟凡涛1,杨元丽2

(1.贵州省地质矿产勘查开发局111地质大队,贵州 贵阳 550008; 2.贵州省地质环境监测院,贵州 贵阳 550004)

以贵州省变质岩区典型的剑河温泉为研究对象,从温泉所在区域地质、地热地质背景入手,分析了剑河温泉的水文地球化学和氢氧同位素特征,结果表明:温泉具有断裂(裂隙)型温泉特征,温泉的不具岩浆热源,主要是靠正常的区域大地热流量来提供热和维持,补给来源为大气降水,剑补给区的高程在1050~1150m之间,热储温度约为68.3℃,地热水循环深度约2890m。温泉的形成主要受岩性及区域性断裂控制,大气降水通过断裂破碎带向下入渗、运移,并不断被加热,至革东断层后上升,在地势低洼处出露形成温泉。

变质岩;温泉;水化学;氢氧同位素;形成机制

贵州东部有较大面积变质岩分布(约27000km2),地层主要为变质岩地层,地热类型为Ⅱ2隙(带)状热储,该区域天然温泉较少,仅在黄平县、剑河县有零星出露(仅出露3处温泉),天然出露的地热资源量较小,目前在该区域开展地热勘查工作也较少(仅实施了2口地热钻孔),与社会经济发展需要相比,地热资源供需矛盾突出。

因此,通过研究贵州变质岩区典型的剑河温泉地热水化学及形成条件、机理,对进一步丰富变质岩区地热形成理论,为有效地开发我省变质岩区地热资源提供了科学依据。

1 区域地热地质概况

1.1 温泉基本特征

剑河温泉位于黔东南州剑河新县城东侧约4.0km处,地理坐标N26°45′、E108°29′。属地热流体天然露头,水温50℃,属低温温热水泉,涌水量约860m3/d,水温高,流量大,温泉出露带可见6个地热流体的天然露头出水点,从以往调查中,该温泉水温和流量很少变化。

1.2 区域地质概况

研究区位处贵州高原东部,新华夏系第三隆起带南端,江南陆梁和武陵陆槽的中间地带,褶皱、断裂构造以北东向发育为主,区内的主要断裂革东断层,该断层为区域性挽近期活动断层,控制震旦系及中下寒武统的相变,破坏加里东期的褶皱,切断下第三系地层等,说明其形成于雪峰期,在加里东、燕山期和喜马拉雅期曾有活动,断距在1000m以上;主要褶皱为崇梭溪背斜,该褶皱总长约20km,核部由板溪群变质岩地层组成,两翼由震旦系-寒武系地层组成。

剑河温泉出露在革东断层北西盘、崇梭溪背斜近核部位置,出露地层为板溪群清水江组变质岩地层,岩性为绢云母板岩、变余凝灰岩、变余砂岩等。

1.3 地热地质条件

1.3.1 热储层

剑河温泉出露于上板溪群变质岩分布地区,热储层由崇梭溪背斜轴部发育的裂隙带及断裂带构成,热储层分沿背斜轴及断裂带延伸,具有断裂(裂隙)型温泉特征。

1.3.2 盖层

剑河温泉地热水赋存、出露的变质岩由板岩、凝灰岩、变余砂岩等组成,其岩性不同的导热率造成了岩层导热能力的差异,导热能力相对较差的岩层构成了隔温层。此外,崇梭溪背斜两翼完整性较好的变质岩也能形成相对隔热的保温层。

1.3.3 热流通道

贵州省境内热矿水的形成主要受控于多期复活的北东组走滑断裂束和东西向多期复活断裂,水热活动明显,断裂带有较多的热泉分布,剑河县境内的剑河温泉就是上述构造运动的产物。区内的革东断裂属北东东向深大断裂,是主要导热断裂,也是地热水径流、排泄的主要通道。

2 地热水化学特征

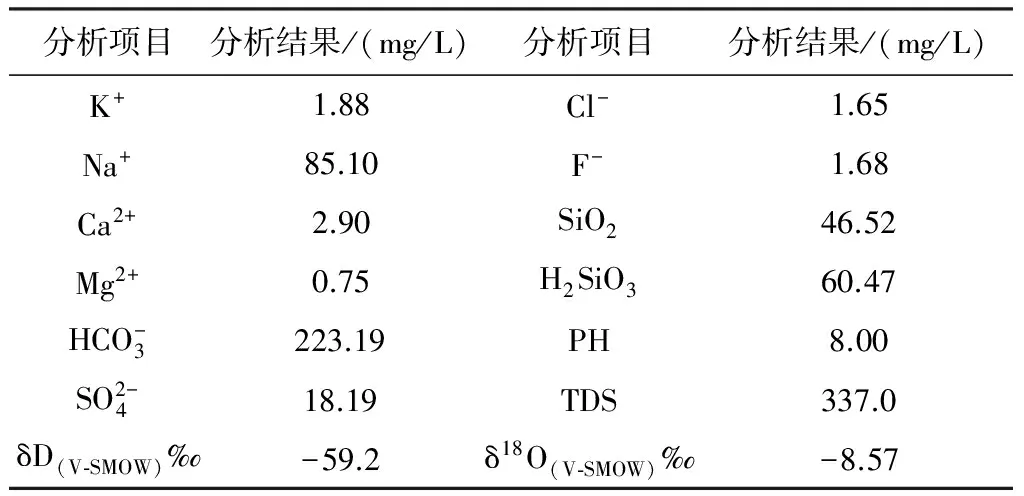

剑河温泉水质分析数据见表1。

2.1 水化学组分

2.1.1 主要阳离子

1)Na+离子。剑河温泉水中Na+离子为主要阳离子,占阳离子总量的90%以上,温泉水中Na+离子主要来源于区内分布的板溪群变质岩地层中含钠矿物的溶解。

表1 温泉水化学成分分析表

剑河温泉Na+/Cl-为51.6,说明温泉水经过了较长时间的溶滤,发生过剧烈的水岩反应,从而增加了Na+的浓度。

2)K+离子。剑河温泉水中的含量为1.88mg/L,在热水中K+离子比Na+离子活跃,K+离子会把部分Na+离子置换出来,从而显示温泉水中Na+离子含量远大于K+离子。

3)Ca+离子与Mg+离子。剑河温泉水中的Ca+离子含量为2.90mg/L,Mg+离子含量均为0.75mg/L,温泉水中Ca+离子的浓度主要由白云石、方解石及萤石溶解而决定,Mg+离子浓度主要受白云石的溶解控制。Ca+离子与Mg+离子含量低的原因为:温泉水中的Ca+离子与Mg+离子的主要来源为地热水在深部循环过程中经过碳酸盐岩地层溶解,区内分布地层主要为板溪群变质岩地层;水化学中偏硅酸含量较高,因为有硅酸情况下,Mg2+可能与围岩中矿物发生围岩相互作用,且Mg2+易被植物吸收,因此地下水系统中可能消耗Mg2+[1];Ca+离子与Mg+离子在水岩反应过程中与Na+离子发生置换反应,一部分被围岩吸附,因而造成了温泉水中Ca+离子与Mg+离子含量偏低。

2.1.2 主要阴离子

2)Cl-离子。剑河温泉水中的含量为1.65mg/L,一般地热水中的Cl-离子的含量常<10 mg/L,与岩浆岩有关的地热水Cl-离子的含量一般>100mg/L。温泉的Cl-离子含量极低,一种原因是地热水流经途径过短,来不及溶解围岩中的Cl-离子,另一种原因是地热水运移过程中无岩浆岩。

2.1.3 其他组分

1)pH。剑河温泉的pH值为8.0,呈弱碱性。分析认为,剑河温泉具有微弱还原性,所以会有微弱的H2S气体。

剑河温泉的SiO2/K+为24.7,Na+/K+为45.3,呈高值,而Cl-/F-为0.98,Cl-/ SiO2为0.04,呈低值,说明剑河温泉有冷水混入的迹象。

2.1.4 有益组分

温泉水中有益于身体健康的组分有二氧化碳、总硫化氢、氟、溴、铁、偏硅酸等,根据《地热资源地质勘查规范(GB/T 11615-2010)》(附录E理疗热矿水水质标准),其中剑河温泉中氟含量为1.68mg/L、偏硅酸为60.47mg/L、水温50℃,上述指标到达理疗热矿水水质标准,具有良好的医疗价值。

2.2 水化学类型

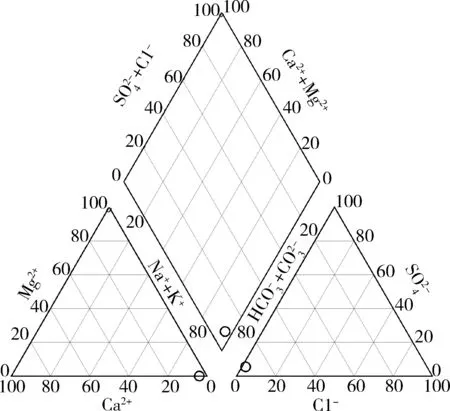

图1为剑河温泉的的piper三线图,从图中可以看出剑河温泉的水化学类型为HCO3-Na。

图1 地热水Piper三线图

3 剑河温泉形成机制分析

3.1 热源分析

1)根据水化学资料分析。根据温泉地热水水化学资料分析,温泉地热水水化学类型有HCO3-Na,与第四系岩浆岩侵入活的和火山作用有关的高温地下热水水化学类型HCO3·Cl-Na、Cl-Na和Cl·SO4-Na型水不同。相比可知,温泉区内的地下热水在循环过程中无岩浆侵入活动和火山作用有关的成分携入。

2)温泉区缺少岩浆侵入活动和火山作用有关的大量CO2等气体成分。

3)研究区远离地壳板块边缘,地处地壳增厚带,地壳厚度43~46km,无年轻岩浆存在,因此不存在特殊热源。

综合以上分析,温泉区内地热不具岩浆热源。主要是靠正常的区域大地热流量来提供热和维持。

3.2 水源分析

3.2.1 地热水来源

同位素研究是研究地新兴的学科,已成为一种重要的研究手段,地下水的起源主要为大气降水及地表水的渗入,氢氧同位素的组成主要受两方面原因控制,一是雨水与地表水的同位素特征,二是水体进入地下后不同水之间的混合、水-岩反应等[10]。

刘进达等在1997年通过全国多个监测站的大气降雨同位素监测数据,求得了西南地区大气降雨线(图2),从图中可看出,剑河温泉地热水氢氧同位素均位于大气降水线上,认为温泉地热水主要为大气降水起源。且温泉不存在“氧漂移”现象,说明区内温泉深部热储温度均不高,均属深循环中低温热储系统。

图2 地热水D与18O关系图(西南地区降雨线图)

3.2.2 地热水补给高程

剑河温泉区丰富的降雨为地热水提供了充足的水源。温泉区地势高低起伏,为大气降水的入渗提供了足够的水动力。

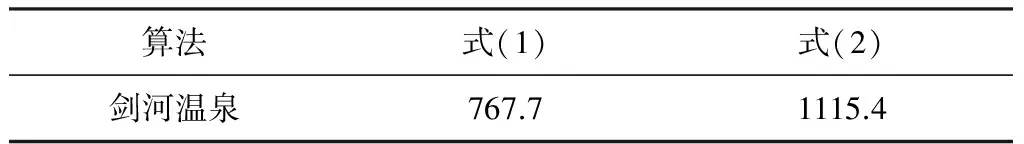

大气降水的δD与δ18O随海拔高程的增高而减少的现象称为高程效应。通常来说,高程和降水δ值一般呈线性关系。于津生等(1984年)提出了我国川黔藏一带大气降雨的组成与海拔高程之间的关系[9],见式(1),式(2)。

(1)

δD=-0.026H(m)-30.2

(2)

将剑河温泉的δ18O与δD分别带入式(1)与式(2),得出温泉的补给区的海拔高程,结果见表2。

表2 剑河温泉补给区海拔高程/m

根据表2可知,根据δ18O计算的补给区的高程明显偏低,与研究区的地形地貌条件明显不符,故采用δD计算的结果作为温泉补给区的高程。剑河温泉的补给区位于北部的山区,高程1050~1150m之间。

3.3 地热水热储温度、热储深度

3.3.1 地热水溶液-矿物的平衡状态分析

所谓地球化学温标方法是指在地下一定温度的条件下产生的水岩平衡使流体中的化学、同位素、气体成分保持相应的含量,这种“记忆”在流体达到地表的过程中可以保存下来,即不随外界条件的改变立即产生逆平衡,因此据此记忆可以推求出地热流体在地下蕴集或起源的温度。但是在运用地热温标时偶尔会产生偏差,其原因在于运用温标计算时,不符合溶液-矿物间的平衡条件。因此,在利用化学温标估算地热水热储温度时,必须首先确定溶液-矿物间的平衡状态[9]。

本文采用Na-K-Mg三角图解法和SiO2溶解度曲线法,分析温泉地热水溶液-矿物平衡状态。

1)Na-K-Mg三角图解。Na-K-Mg三角图解法将水分为完全平衡、部分平衡和未成熟水三种类型。该方法对地热水化学平衡的判断取决于式(3)、式(4)。三角图的坐标计算公式见式(5)~(7)。

(3)

8K长石+1.6H2O+Mg2+=0.8K云母

(4)

(5)

(6)

(7)

根据图3可知,地热水数据位于Mg角区域,属于未成熟水,主要原因:一是剑河温泉地热水未达到化学平衡状态;二是可能受浅表地下水的混合造成地热水中的元素含量变低。故不能采用阳离子温标来估算热储温度,适合采用SiO2温标估算剑河温泉的热储温度。

图3 地热水Na-K-Mg三角图

2)SiO2溶解度分析。众多学者提出了不同的SiO2地热温标函数,包括100℃下蒸汽足量散失的石英温标、无蒸汽分离或混合作用的石英温标、玉髓温标、无蒸汽散失的石英温标、α-方英石温标、β-方英石温标及无定型SiO2温标,适宜温度区间为0~250℃。由于SiO2地热温标计算方法很多,在选用SiO2温标时,应先判断地热水中SiO2含量是何种SiO2矿物控制的[3]。

本文采用SiO2溶解度曲线法判断地热水中SiO2的含量是何种矿物控制的。由图4可知,温泉水样数据位于玉髓曲线附近,说明玉髓可能是控制温泉地热水中SiO2平衡的主要矿物[3]。

图4 地热水SiO2溶解度曲线

3.3.2 热储温度估算

鉴于温泉水中SiO2的含量主要受玉髓控制,故采用1977年Fournier提出的玉髓温标公式进行热储温度估算[9],见式(8)。

(8)

式中:CSiO2为地热水中SiO2含量(mg/L);t为热储温度(℃)。

温泉水中SiO2含量为46.52mg/l,由式(8)估算出温泉地热水的热储温度约68.3℃。考虑到温泉水可能有浅表地下水的混合,其热储温度还会更高,因此地热水热储温度应大于估算温度。

3.3.3 热储深度估算

1)地温增温率。地热增温率指地面以下不受大气温度影响的地层温度随深度增加的增长率[3],根据区域资料显示,剑河温泉区域地热增温率约为1.8℃/100m。

2)热储深度。剑河温泉按式(9)推算热储深度,区内地温梯度取1.8℃/100m,常温点深度h取30m,常温点温度t2取16.7℃,前已估算出温泉热储温度为68.3℃,可算出剑河温泉地热水循环深度约为2890m。

(9)

式中:H为热储深度(m);t1为热储温度(℃);t2为常温点温度(℃);G为地热增温率(℃/100m);h为常温点深度(m)。

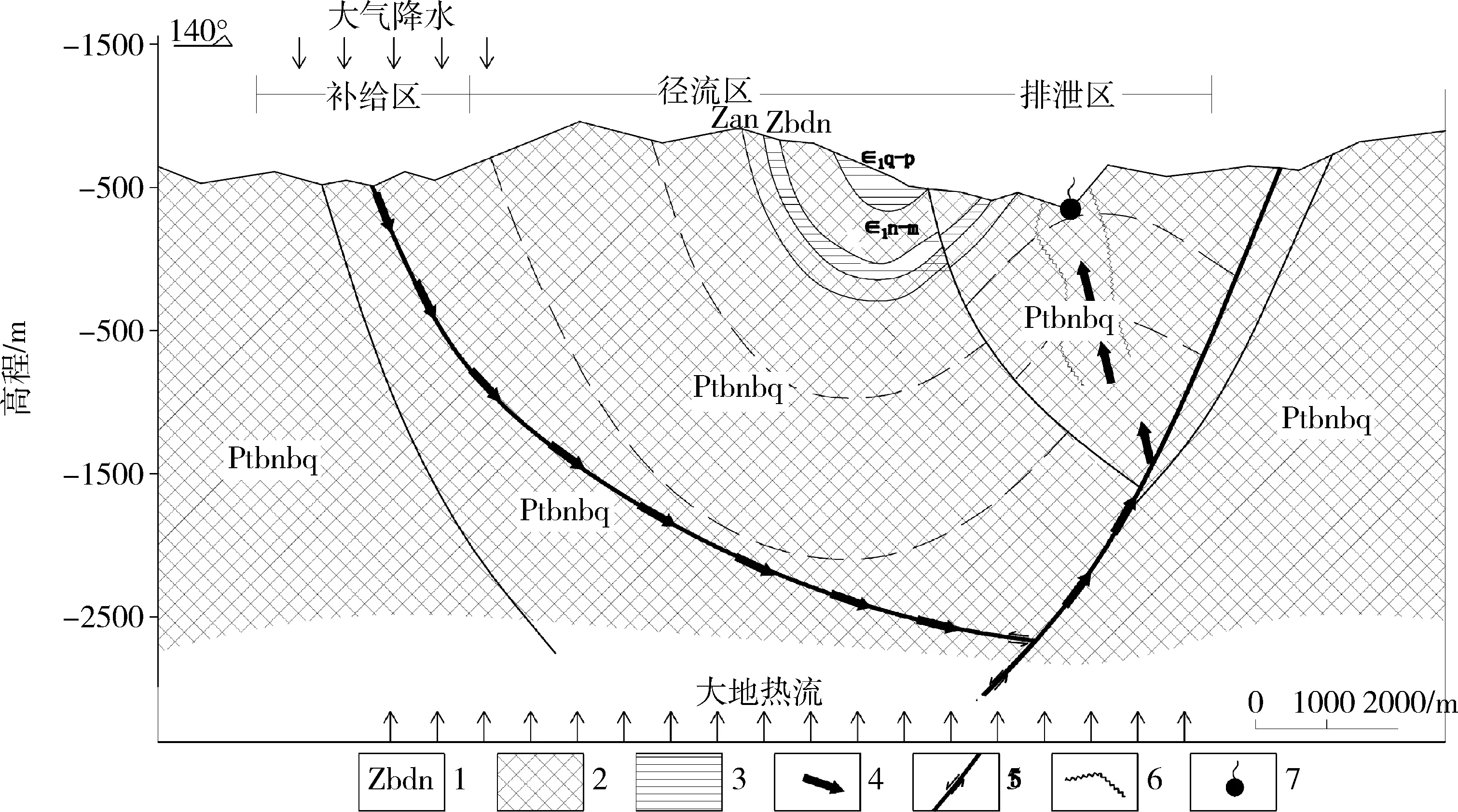

3.4 温泉形成机制分析

沿温泉所在区域的区域性断裂构造的延伸方向上,断裂所涉及范围内,断裂破碎带及褶皱构造的裂隙带广泛接受大气降水及地表水的补给,补给的地下水沿构造裂隙及溶蚀裂隙向下运移,当地下水运移的过程中,被周围的围岩不断的加热,水温不断的升高,同时水压力不断的加大,到了循环的最底部,接触到了区域性断裂传导的热量,并与各个方向流至该点的地热水混合,形成了温度较高的地热水,当地热水运移至区域性压性断层或受变质岩、泥页岩等隔水层的阻挡,在热动力及地压力的作用下,地热水沿构造线上升,在地貌上选择优势区域出露于地表从而形成温泉。因地热水上升速度较快,组成热流通道的变质岩、泥页岩及砂岩等具有良好的隔热保温效果,故温泉热量损失较小(图5)。

图5 剑河温泉形成机制示意图

4 结 论

1)剑河温泉的水化学类型为HCO3-Na型水,属弱碱性低矿化度淡水;剑河温泉Na+/Cl-分别为51.6,说明温泉水经过了较长时间的溶滤,发生过剧烈的水岩反应;剑河温泉的SiO2/K+为24.7,Na+/K+为45.3,呈高值,而Cl-/F-为0.98,Cl-/ SiO2为0.04,呈低值,说明剑河温泉有冷水混入的迹象。

2)剑河温泉出露于上板溪群变质岩分布地区,地热资源主要受北北东向发育的区域性深大断裂控制,具有断裂(裂隙)型温泉特征。

3)采用Na-K-Mg三角图解法认为温泉地热水未达到平衡状态,运用SiO2溶解度曲线法认为温泉水中玉髓是控制SiO2平衡的矿物,并通过玉髓地热温标估算出地热水热储温度约为68.3℃。

4)温泉区内地热不具岩浆热源,主要是靠正常的区域大地热流量来提供热和维持。并通过温泉氢氧同位素分析,认为其补给来源为大气降水,补给区位于北部的山区,高程1050~1150m之间。

5)温泉的形成主要受岩性及区域性断裂控制,大气降水通过断裂破碎带向下入渗、运移,并不断被加热,至革东断层后上升,在地势低洼处出露形成温泉。

[1] 段启杉,孟凡涛,舒勤峰,等.贵州省黄平县浪洞温泉成因分析[J].地质灾害与环境保护,2013(1):48-51.

[2] 张洪平,刘恩凯,王东升,等.中国大气降水稳定同位素组成及影响因素[J].中国地质科学院水文地质工程地质研究所所刊,1991(7):101-110.

[3 ] 孟凡涛,杨元丽.贵阳地区中二叠统热储含水层地热水资源浅析[J].地下水,2014(1):44-46.

[4] 王莹,周训,于湲,等.应用地热温标估算地下热储温度[J].现代地质,2007 (4):605-612.

[5] 吴红梅,周立岱,郭宇.阳离子温标在中低温地热中的应用研究[J].黑龙江科技学院学报,2006,16(1):27-30.

[6] 汪集旸,熊亮萍,庞忠和.神奇地热[M].北京:清华大学出版社,2000.

[7] 毛健全,陈阳.利用二氧化硅地球化学温标计算贵州省温泉深部熱储层温度[J].贵州工学院学报,1986(1):56-60.

[8] 何丽娟,胡圣标,杨文采,等.中国大陆科学钻探主孔动态地温测量[J].地球物理学报,2006 (3):745-752.

[9] 宋小庆,彭钦,夏颜乐.瓮安老坟嘴变质岩区SK08-2井地热水热储温度和循环深度估算[J].节水灌溉,2012(10):24-26.

[10] 姚永仲.弥渡温泉地质特征及成因模式分析[D].昆明:昆明理工大学,2010.

Hydrochemical characteristics and formation mechanismof Jianhe hot spring in Guizhou

MENG Fan-tao1,YANG Yuan-li2

(1.111 Geological Party,Guizhou Bureau of Geology and Mineral Resources Exploration and Exploitation, Guiyang 550008,China;2.Guizhou Institute of Geo-Environment Monitoring,Guiyang 550004,China)

This paper takes typical Jianhe Hot Spring in Guizhou metamorphic rock area as the research object,starts from the geological and geothermal background of the hot spring area and analyzes the hydrogeochemical,hydrogen and oxygen isotopes characteristics of Jianhe Hot Spring.The results show that Jianhe Hot Spring has the characteristics of fracture (fissure) Hot Spring.The hot spring has no magma heat source,so it mainly relies on the earth heat flow in normal areas to provide heat and survive.The source of replenishment is meteoric waters.The elevation of Jianhe replenishment area is between 1050 and 1150 meters.The geothermal reservoir temperature is 68.3℃.The circulation depth of geothermal water is about 2890m.The formation of hot spring is mainly controlled by lithology and regional faults.Meteoric waters permeate and migrate downward through the fractured zone,gets heated continuously and rises till the Gedong Fault.They emerge in low-lying places and forms hot spring.

metamorphic rock;hot spring;water chemistry;hydrogen and oxygen isotope;formation mechanism

2015-01-15

贵州省东部变质岩区地下热矿水赋存特征及找矿方法研究项目资助(编号:黔地矿科[2010]2号)

孟凡涛(1983-),男,内蒙古兴安盟突泉人,工程师,工程硕士,主要从事水文地质工作。E-mail:302547740@qq.com。

P641

A

1004-4051(2015)07-0058-05