赵之谦篆刻及其印学思想

王梦笔

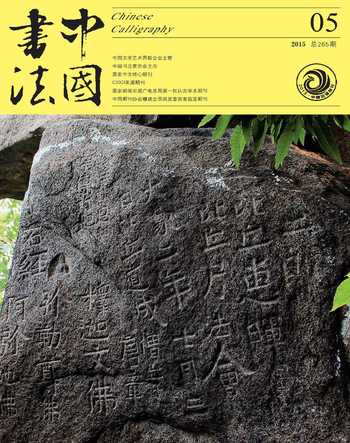

一生精通诗、书、画、印的艺术家赵之谦,字益甫、为叔,别号悲盒、无闷,自署二金蝶堂、苦兼室。赵之谦的篆刻,早期师法浙派,后又转学巴慰祖。因为他有深厚的书法功底,并从邓石如用各种篆书入印受到启发,将权量、泉币、瓦当、砖文、镜铭等文字,同《石鼓文》《汉三阙》《天发神谶》《祀三公山》等碑刻文字相结会贯通,融人印面,故其刀下的文字变化丰富,面。

赵之谦的篆刻艺术,贵能在平实中求虚,重笔墨意趣,刀法或冲或切,无论白文与朱文,刀笔结合完美,章法大开大合,对比强烈。他的边款亦能别开生面。首创魏碑石刻文字入款,阳文刻款引入汉代画像和佛教造像,拓展了印章边款的艺术领域,影响深远。

赵之谦是继邓石如、吴让之后又一位开宗立派的艺术大师。后世的黄士陵、吴昌硕、齐白石、赵叔孺等人均能从中吸取养分,而自立门户。源自于赵之谦的「印外求印」创作思想,是对印学的一大贡献,对后世印人有着深刻的影响。

赵之谦的印论不是很多,有代表性的是《书扬州吴让之印稿和《苦兼室论印》。从后者来看,赵之谦的印学思想主要可以归纳为以下几个方面:

治印首先要有法度,求印内。等到印内功夫成熟以后

求发展。向印内求,无非就是「印宗秦汉」,从元

清代中期的创作模式大部分是在其影响下进行的。

一的赵孟頫、吾丘衍、王冕等。赵孟頫提出了「汉魏印章典型质朴意」,吾丘衍在《三十五举》中也强调了篆印的方法要向汉印靠近。到了明代中晚期,文彭的实践和影响,带动了印章载体的革命性变化,文人开始自篆并自刻印章,「仿汉」之风热情高涨,载体的改变向文人治印提出了更高的要求。这个时期文人治印不再简单地拘泥或者满足对汉印的形式借鉴和模仿。「形神兼备」是明代篆刻家们对「印宗秦汉」思想的又一步丰富和拓展。对刀法的开拓性革命也是丰富「印宗秦汉」思想的又一方面。明代的何震用冲刀刻印猛利刚劲,苏宣则是冲切结合,汪关擅用冲刀刻印,用刀冲中带削,线条光洁,后来的皖派受其影响,明代的朱简善用细碎切刀来刻印,印风浑厚而苍茫,这种刀法直接影响了后来的「浙派」。

清代中期在皖派振兴的同时,又一支在中国篆刻艺术史上的重要宗派「浙派」与其同领风骚。浙派的创始人丁敬,以「看到六朝唐宋妙,何曾墨守汉家文」的创作观,兼收并蓄,用切刀的方法来镌刻印章,其刀下的仿汉印和宋元风格的印章,均古朴老辣,线条浑厚而苍茫,对刀法的开拓做了巨大的贡献。

西泠前四家中的蒋仁继承丁敬的风格,黄易和奚冈在丁散的基础上经过自己的实践,又有所开拓,黄易以婉约见长,奚冈则以朴拙胜出。后四家中的陈豫钟和陈鸿寿均师法黄易。陈豫钟恬淡静雅,边款最精,是浙派中别具清新面目的印人。陈鸿寿则在黄易风格的基础上,进一步张扬了刀法,大刀阔斧,锋棱显露、跌宕纵姿。浙派晚期的赵之琛一生勤于创作,其仿刻汉代将军印和玉印的作品,有渐离浙派之意,其功力的深厚和气息的高雅,令人叹服。赵之谦曾批评他「浙宗到赵次闲,已成强弩之末」,赵之谦的评论似乎有点夸张。诚然,浙派到赵之琛的时候,还一味地追求刀法,而忽略了对书法意味的追求,浙派印风已失去了往日的创造力,后来魏锡曾有「浙宗后起而先亡」的感慨。浙派流传二百余年,已穷途末路。此时浙派又出现一位力挽狂澜的人物——钱松,字叔盖,号耐青,浙江杭州人。钱松早期的印章风格一派浙派遗韵,后期则独创切中带削的切削刀法,给暮年的浙派带来了一线生机。其晚年作品笔意刀趣似乎更接近于邓派印风,但又有浙派印风独有苍涩和古拙,融浙派和皖派于一身,别开新风,其印风对同时代的胡震和后来的吴昌硕影响最大,尽管如此「浙派」始终还是在「印中求印」。

「印中求印」有它的历史局限性这是毫无疑问的。赵之谦提出的印外观念就是对「印中求印」思想的进一步延伸和发展,也就是我们所说的「印外求印」思想。它对篆刻创作途径的丰富和完备,都是至关重要的。黄悖先生在此基础上提出了印内和印外的辩证关系也很有见地:

一是如何将印外文字转化为印内文字;二是如何在运用印外文字时,不失去印味;三是如何通过书法的认识,使印外文字的书法美转化为篆刻家的个人风格。

可见「印中求印」是基础,「印外求印」是开拓。前者是篆刻艺术形式的自身规定性,而后者是篆刻艺术形式潜在的丰富性,它们的关系是辩证的,不可不识。

刀法、篆法和章法是篆刻基本技法的三个要素。三者紧密联系,相辅相成,不可分割。书法在篆刻艺术中的重要地位是不言而喻的,明代的朱简曾在他的《印章要论》中提出过「笔意论」。可见刀和笔的完美结合,刀传笔意才是上乘。赵之谦特别强调书法对篆刻的直接影响,这也是篆刻史上的「印从书出」的创作观念。这一观念的实现是由邓石如来完成的。自邓石如后,篆刻家基本上都能写出一手属于自己艺术语言的篆书,像吴让之、徐三庚、赵之谦、吴昌硕、齐白石等,他们这些风格化的篆书也成为他们篆刻风格的前提。从创作的时间顺序来看先是章法,次篆法,然后是刀法。因为首先要设计印稿,再用刀刻出来。然而从难易的角度来看则是刀法难于篆法与章法。沈野《印谈》云:

难莫难于刀法,章法次之,字法又次之。章法、字法俱可学而致,惟刀法之妙,如轮扁斫轮、痀偻承蜩,心自知之,口不能言。

章法、字法可以学,刀法则需要高悟性。因为刀法之于篆刻如同笔法之于书法。它涉及到线条的质感,韵律等,只能用心悟之。

赵之谦在篆刻史上的贡献是不言而喻的。但他的篆刻是不是也有不尽人意之处?我们先来关注赵之谦的一方「钜鹿魏氏」印章的边款。

古印有笔尤有墨,今人但有刀与石,此意非我无人传,此理舍君谁可言。君知說法刻不可,我亦刻时心手左。未见字画先讥弹,贵人岂料为己难。老辈风流忽衰歇,雕虫不为小技绝。浙皖两宗可数人,丁黄邓蒋巴胡陈。扬州尚存吴熙载,穷客南中年老大。我惜赖君有书印,入都更觉沈均初。石交多有嗜痂癖,偏我操刀竟不割。送君惟有说吾徒,行路难忘钱及朱。

此款是首七言古诗,共一百四十字,刻在该印的四侧。赵之谦在此首诗中论述了笔与墨、刀与石及篆刻艺术的兴衰问题。

此诗的头两句:「古印有笔尤有墨,今人但有刀与石」,可以这样来理解:秦汉古印最能在印文中表现书法的笔情墨趣,但到了今天,时俗之辈治印,却不探求书法渊源,笔墨之趣全无,仅仅是以刀刻石而已。这指的是一个在篆法不佳的情况下,尽管刀法很熟练,也难以刻出上佳的作品。更进一步来说,是不是在篆法、章法完备的情况下,不再追求能表现此篆法的刀法,也能刻出自己典型面目的篆刻艺术作品?这的确值得思考。

另外,赵之谦在《书扬州吴让之印稿》中对浙派和皖派的篆刻艺术发展进行了一番梳理。

其论浙宗亟称次闲,次闲学曼生而失材力,让之以曼生为不如……浙宗巧入者也,徽宗拙入者也。今让之所刻一竖一画,必求展势,是厌拙入而愿巧之出也。

赵之谦通过评价吴让之喜欢赵之琛的篆刻为切入点,提出了浙派鼻祖丁敬乃由巧人,只是拓展了篆刻艺术的刀法,尽管创立了「浙派」典型的面目,但终究是在「印中求印」。到晚期的赵之琛虽然刀法很熟练,但「浙派」精神卻荡然无存了,穷途末路已成事实。也就是说「印中求印」有它的历史局限性。反观「皖派」,由于邓完白的「印从书出」以及冲刀广泛应用的开拓性进展,使得「皖派」彰显出勃勃的生机和活力。

在这篇文章中他还对吴让之的篆刻创作发表了个人的看法。

让之于印,宗邓氏而归于汉人,年力久手指皆实,谨守师法,不敢逾越;于印为能品。

赵之谦认为吴让之虽然提倡「印从书出」,也仅仅是对邓石如创作观念的沿袭,尽管在刀法上有所拓展,达到刀笔的完美结合,但终究还是谨守师法,不敢逾越,最终也只能落入他人窠臼。上面两个例子可以看得出赵之谦对刀法的意识是有局限的。

我们再来关注一下赵之谦的篆刻作品。主要有三类:「印中求印」的仿秦汉印和「浙派」风格作品;「印从书出」的众多「元朱文」作品;「印外求印」的作品。当我们审视他最具代表性的「印外求印」作品时候,会发现这样一个事实:他未能在有生之年将他的这一成果进一步提高和升华,故其「印外求印」之作,难以形成统一的风格。另外,他对篆刻艺术笔墨的追求大于对刀法的追求,以导致其刀法风格上的缺失,实为憾事。韩天衡在《寒夜治印断想·运刀篇》中也提到:

清初三代,印家迭出,对历史清醒的洞察……曾发过「古印有笔尤有墨,今人但有刀与石」的哀叹。这种哀叹正点明了赵氏本人是「重篆轻刻派」的身份。

赵之谦的遗憾之处在晚清的黄士陵那里得到了弥补,反观黄氏的「印外求印」作品主要有以下特点:一是字法方圆互用、奇正相生,平正中不死板,光洁中不流滑,黄士陵善于在章法全局中对文字结构运用奇正相生的处理。二是在刀法上黄土陵受赵之谦影响较大,平正光洁,清刚朴茂。纵观黄士陵的印章线条基本上是匀齐、光洁的,他用薄刃快刀,冲刀刻印,呈现出光洁挺劲的艺术效果。三是黄士陵是「印外求印」创作审美观的集大成者。赵之谦首开「印外求印」之先河,但他的风格并不十分统一,黄士陵取法则比赵之谦更加广阔,并能用刀法来统一全局。故黄士陵的「印外求印」作品虽入印文字不尽相同,但风格较为统一,这就是刀法核心价值观的最好诠释。

赵之谦虽然没有在有生之年进一步探索出适合其「印外求印」作品的刀法语言,是多种因素造成的,但这也并不影响他在篆刻艺术中举足轻重的地位。在关注赵之谦篆刻艺术的同时,我们也发现了一个事实:篆刻最终还是要落实到「刻」字上,篆法、章法是篆刻艺术的基础,但没有精湛、独特的刀法,刀笔结合之美也就无法实现。刀法具备相对的独立性,它是彰显篆刻艺术个人风格的核心,刀法只有与篆刻艺术的诸多元素有机的结合,才能显示出其独特的魅力。