文化信息与生命情感

张瑞田

一

喜欢看民国文人、学人的书法,自然会被梁启超迷住。我有一本《梁启超致江庸书札》,置于案头,随时翻阅。这是梁启超担任段祺瑞北洋政府司法总长时写给江庸的手札,或言及公务,或叙私人情感,语畅字清,笺雅墨润。

手札是一个人修养、品质的体现,是一个人思想、感情的表达。对手札的阅读,会让人发现隐于历史暗处的人性光辉和游移于社会评价体系之外的精彩事件。在梁启超的手札中,既能感受到梁启超书法的雍容、端庄,也会在文辞里看到梁启超的世俗生活,选择或拒绝,人世与出世,读书与问学,参政与做人,均会开阔我们的眼界,启发我们的心智。

读久了,读得如醉如痴,就会走到桌案前,打开砚台,倒一些墨,再找一管上好的狼毫笔,静静临写。古人说,取法乎上,仅得其中,取法乎中,仅得其下,也就是说,学书法要找一流的字帖临习,王羲之、颜真卿、孙过庭、虞世南、苏东坡、米芾、黄庭坚等人都行,唯独不能写同时代人的,更不能临写非专业书法家的字。此说不无道理。但是,在我的眼睛里,梁启超就是一流的书法家,他的墨迹是值得临习的。

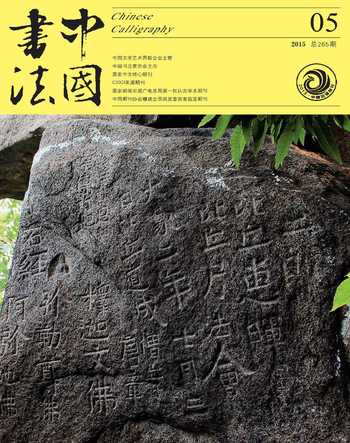

我看字,有我的标准。对王羲之、颜真卿、苏东坡,对《石鼓文》《石门颂》《西狭颂》《张迁碑》《曹全碑》《礼器碑》,我当然热爱,只是有时候觉得他们离我很远,临写的时候,找不到与古人会心的时刻。慢慢运行的笔,会因为空寂,产生疲劳感。一瞬间,眼前的字帖,突然呆板了。

梁启超是可以触摸的古人,他的文章似乎刚刚写完,发表在报刊上,还能嗅到油墨的味道。他的字也是,手札、条幅、对联、手稿,还在我们的生活中频繁出现,它们好像一位分别不久的朋友,仅仅过了一个季节便相逢了。所以,对粱启超的书法备感亲切。因此,我愿意临写梁启超的字,不管别人说什么,依旧坚持。我的理由足够充分,梁启超的字,有太多的文化信息了,有太多的生命情感了,有太多的人生感喟了。与其是在临字,毋宇说是在寻找一种感受和精神。对书法家而言,这种探求,比关注字形、笔画会有更多的收获。

去年秋天,再一次去北京植物园,再一次谒拜梁启超的墓园。转眼到了知天命的年龄了,我发现自己对社会的思考,对国家前途的忧患,没有脱离梁启超在一百多年前的认知,也就是说,我的眼界依旧在梁启超的眼界之内。我的确平庸,梁启超着实伟大。如此伟大的人。他留给我们的墨迹一定有历史的光芒,艺术的芬芳,熟视无睹怎么能行。

二

是张笺纸引起了我的注意。对梁启超手札的研读,不能脱离他自制的笺纸,也就是梁启超用来写手札的载体。对中国历史烂熟于心的梁启超,不放过中国历史上任何一个细节。笺纸,是中国文人喜闻乐见的文玩,也是工具。写在上面的文字,既有实用功能,也有审美意义。有趣的是,单单收藏一张笺纸也是风雅之事,如能得到文人的手札,则是值得骄傲的收获了。一张笺纸,牵动着中国文人细腻的内心。

梁启超自制了许多种笺纸,他集汉碑、魏碑字体印于笺纸一端,「饮冰室用笺」「启超封事」「集张博敦碑」,诠释着梁启超的文化趣味。他奇崛的字,书卷气浓郁的字,或楷或草的字写在上面,写出了一介时代的酸甜苦辣,写出了一位有抱负的政治家、学者、文人的广度和深度。

梁啟超余事做书家。众所周知,梁启超是现代中国改良主义的代表人物。一八九八年戊戌变法,梁启超与业师康有为成为改变社会进程的中坚力量,轰轰烈烈的改良,最剧结尾。但是,十九世纪末的那一场变革,的确给中国人带来了希望。事与愿违,康梁失败了,他们远走他乡,依旧鼓吹变革。他们希望的改良化为泡影,直到一九一一年的辛亥革命,他们亲眼目睹了一个王朝的灭亡。

国家不幸诗家幸。在日本逃亡的梁启超一方面参与政治活动,一方面于书斋问学写字。一八九八年,登上日本岛的梁启超开始检视随身携带的碑帖。看着这些布满岁月烟尘的碑帖,梁启超的心情不能平静,他知道,在日本,自己将和它们厮守,它们会缓解自己的思乡之情,会巩固自己对中华文明的记忆。他想起十三岁时在广州越秀山三君祠所见到的一副魏碑楹联,那是陶濬宣写的,结体整饬,线条刚劲,气息古朴,如同一个迷路的孩子,突然找到了方向,梁启超看着这副对联,书写的兴趣油然而生。

陶溶宣,浙江会稽人,同光年间,其魏碑体字,深得书界称道。

一八九O年,十八岁的梁启超来到康有为创办的万木草堂,他接受康有为的教导,在孜孜以求经世之学的空隙,梁启超不忘向康有为讨教书法问题。于书法,康有为可谓专家,他的《广艺舟双楫》梁启超已经拜读,对先生的书法观念深信不疑。

眼下,业师康有为不知去向,他在日本也是茫然四顾,何年才能回到祖国,他也不知道。好吧,读书吧,写字吧,对于读书人,不应该有荒凉的时间。

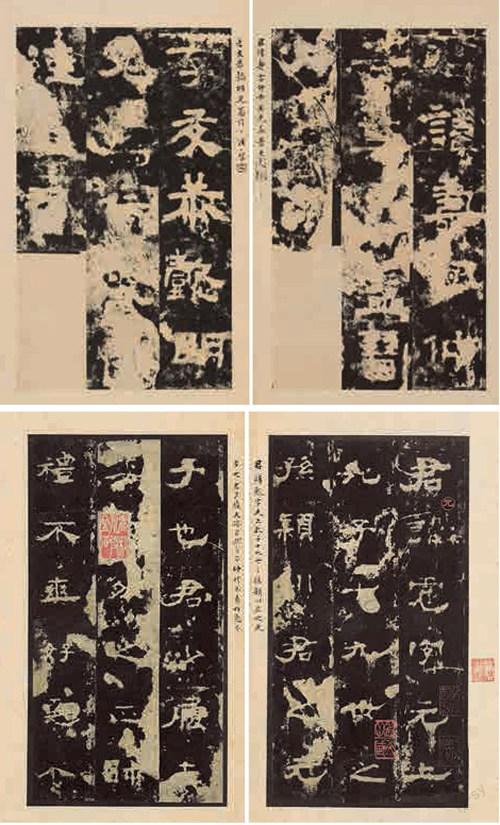

梁启超在日本,一住就是十余年。一九一0年,梁启超所写的《双涛阁日记》,记载了他羁居日本时读书、写作和临写碑帖的情况。细腻的广东新会人,似乎格外看重自己的砚边生涯,他仔仔细细地记下了每一天的写字过程,临写什么碑帖,临写了多少,感觉是什么,一一记录。他对《张猛龙碑》喜爱有加,临写了数十过。一九一一年九月,他看到自己一份满意的临本,在尾端写了一段题跋:「居日本十四年,咄咄无俚,庚戌辛亥间,颇复驰情柔翰,遍临群碑,所作殆成一囊。今兹乌头报白,竟言归矣。世务方殷,度不复有闲情暇日以从事雕虫之技,辄拨万冗,写成兹卷,其末四纸,则濒行前一夕醉后之作也。」

一九一二年,梁启超回国。让他欣慰的是,他所熟悉的满清帝国崩溃了,这是他早已预料到的。眼下是中华民国,是一个百废待兴的新国家,自己会有什么作为,他也不知道。

不管在中华民国梁启超有什么样的机遇和感想,他没有放弃治学、写字。一九一八年,曾在中华民国政府担任要职的梁启超告别政坛,回到书斋,开始了他最后的人生十年,也是颇有文化光彩的十年。这十年,书法一直是他的最爱。

三

冀亚平等人编写的梁启超所藏金石拓本目录引起了我的注意,这份目录列举了梁启超一生收藏的历代金石拓本一千二百八十四件——商代碑刻五件、周代十四件、秦代四件、西汉十三件、东汉一百二十五件、三国十三件、西晋五件、东晋九件、十六国三件、南朝十七件、北朝四百三十四件、隋代九十三件、唐代三百九十三件、五代十国七件、北宋二十六件、南宋十八件、辽国一件、金国五件、西夏国一件、元代三件、明代五件、清代七十三件、民国四件、无纪年六件。

金石拓本涵盖金文、小篆、大篆、汉隶、魏楷、唐楷等书体,形制有钟鼎、碑石、墓志、造像、摩崖、刻石,这是梁启超累年积存,或购买,或友朋赠送。

在广州寻访万木草堂的时候,我想起这份目录,当时我推断,梁启超大规模收藏金石拓本,一是历史研究的需要,一是书法艺术魅力的感染。我们没有能力从这些拓本中读出历史深处的政治风雨、战争缘由,以及天灾地祸、冷暖人情,毕竟是遥远的书写与镌刻了,毕竟被寒风苦雨吹打得斑斑驳驳了,依稀可见的文字,还有不明语意的异体字,还有断痕,需要什么样的学问能够读懂?读懂了又有什么意义?

梁启超能读懂,也能读出意义,这是我们与梁启超的距离。

梁启超不仅读懂了,他还要厘清书写的规律,对一位书法家而言,不能放过金石拓本所蕴含的审美力量,这样的力量,是每一个中国人不能漠视的。

梁启超不断地临写,不断地在拓本上写下自己的感受,不知不觉间,他写在拓本上的语言和墨迹,让我们看到了他政治家、思想家、历史学家之外的才情,这是书法家、书法理论家的智慧与技能。

我向来看重手札和题跋。文入学者,于手札、题跋中所表达和阐扬的各种观点,是需要关心的,其中率性而为的赞扬、恼怒,信口开河的臧否、激动,只要细致思忖,则会发现一个丰富的内心世界,这个世界真情弥漫,空气透明。

梁启超的拓本题跋,当然不仅仅如此,还有理性精神,还有美学判断,还有指谬勘误。在《北魏鞠彦云墓志》的拓本上,他写道:「龙门造像多出寻常百姓手,非书家之出,谓其别有风味,取备一格则可,谓必如此然后高古,非笃论矣。此志亦然,如山肴野簌,虽亦悦口,终不足比思伯、猛龙之鼎烹也。」

梁启超的业师康有为抑帖扬碑,在他的眼睛里,平民书法家所书的北魏碑刻墓志,有着纯粹的乡野之美,是文人士大夫手泽所缺乏的质朴和单纯,因此,以推动社会变革为己任的康有为,发出了一股清新的声音。开始,我被康有为的宏论陶醉,我也相信没有被雕琢的玉才是好玉,就如同没有被文献记载下来的书写北魏碑刻墓志的书法家是伟大的书法家一样。是梁启超告诉我,这样看是片面的,是對书法史的误解,也是对康有为的不了解。康有为之论,有政治倾向,学术思想一旦被政治倾向左右,自然需要警惕。「山肴野簌,虽亦悦口,终不足比思伯、猛龙之鼎烹也」。的确,经典有经典的理由,经典有经典的特征,经典有经典的生命。

四

梁启超因肾病开始接受治疗。一九三二年四至六月间,他在北京西郊翠微山秘魔岩养病,每天清晨,他会亲自推开轩窗,让山气徐徐飘入。饮茶、用餐之后,他就在案头翻开一本喜爱的碑帖,一笔笔地临写。他的字写得足够好了,他还要临帖,后来我有了结论,中国文人不间断地临帖,以一生的时间临帖,是有宗教情怀的。正如同他于一九二五年,在《张寿残碑》题跋中写道:「此碑丰容而有骨,遒劲而流媚,与我笔路最近,今后拟多临之。」

笔路即心路。

一九二六年三月,梁启超人住北京协和医院,等待医生的手术。三月十日,也就是手术之前,他在写给孩子们的手札中幽默地写道:「我这封信写得最有趣的是坐在病床上,用医院吃饭用的盘子当桌子写的。我发明这项工具,过几天可以在床上临帖了。」

学贯中西的梁启超,在这种时候还是放不下书法。手术是糟糕的,误诊加速了梁启超的死亡。可是,梁启超依旧乐观,他说,只要能为科学做贡献,死又如何。

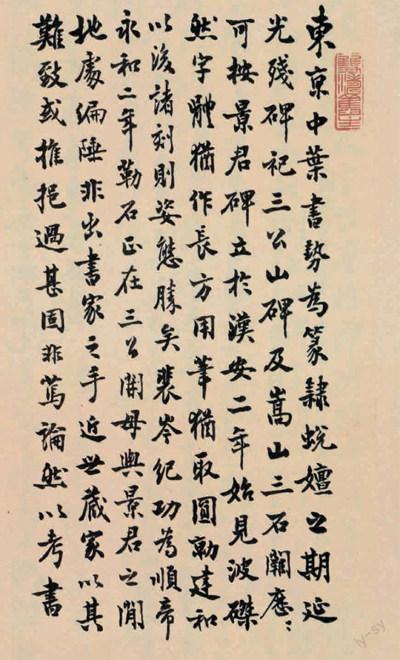

一九二六年秋,梁启超拖着沉重的身体,饶有兴趣地在清华学校教职员书法研究会上作了一次书法演讲。他说:今天很高兴,能够在许多同事所发起的书法研究会上,讨论这个题目。我自己写得不好,但是对于书法,很有趣味。多年以来,每天不断的,多少总要写点,尤其是病后医生教我不要用心,所以写字的时候,比从前格外多。今天这个题目,正好投我的脾味,自己乐得来讲讲。」

梁启超谙熟国学,对西方文化也不陌生。在这次演讲中,他结合自己的学术研究和临帖实践,阐明了书法现代美学思想,引起人们的广泛关注,被称为中国现代书法研究的一次超越。

学生周传儒记下了梁启超的演讲,同年,以《书法指导》为题,刊于《清华周刊》第三九二期,后收入《饮冰室合集·专集》第一0一卷。