鲁迅:我为文学青年打杂

吴锦梦

﹁打杂﹂,尤其是为文学青年﹁打杂﹂,是鲁迅一生中为之倾注了大量心血的工作。

鲁迅先生曾于一九二六年九月至一九二七年一月在厦门大学任教,期间担任国文系与国学研究院教授。

除了兢兢业业教授课程之外,鲁迅把大量精力放在了指导学生办文学社团、出版文化刊物上。

一九二六年十一月鲁迅在厦门大学致信许广平说:﹁我先前在北京为文学青年打杂,到这里,

又有几个学生办了一种月刊《波艇》,我仍然去打杂。﹂(《两地书·七三》)

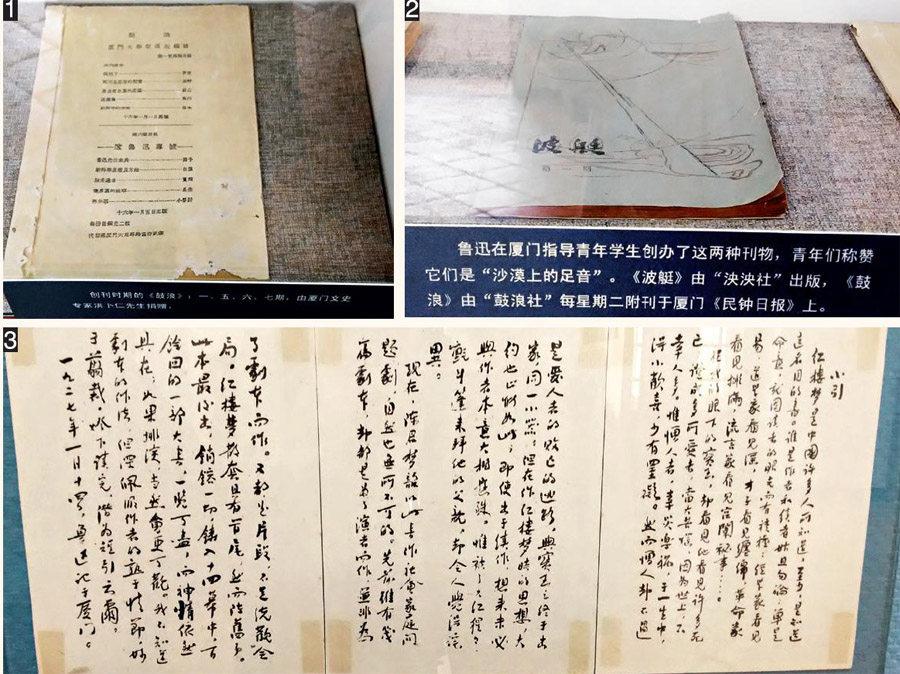

1926年的厦门还是一个“荒岛”,文化落后,进步书籍也少得可怜。厦大自1921年创立以来,学生虽有文学组织出过些文艺性刊物,但因无人指导多半路夭折。鲁迅给许广平写信提到:“此地无甚可为。”但鲁迅的到来在一些进步青年中引起了强烈的反响,俞念远、谢玉生、崔真吾(笔名采石)和王方仁(笔名梅川)等几个爱好文学的同学去看望鲁迅,谈起厦门的文艺现状时,感到生活太枯燥了,想要改变现状,寻求鲁迅的帮助。鲁迅积极地帮他们筹备成立文学社团,取名为“泱泱社”的文学社团由此成立了,后来鲁迅先生又帮助指导成立了“鼓浪社”。泱泱社所办的刊物名为《波艇》,鼓浪社办的刊物则是《鼓浪》,青年们称赞它们是“沙漠上的足音”。鲁迅兴奋地告诉许广平,此地学生“对我感情似亦好”。现在厦大鲁迅纪念馆中仍藏有当时的杂志《波艇 》和《鼓浪》。

《波艇 》,先生也在上面发了文章

《波艇》创办于1926年底,月刊上多刊登文艺和小品文,可以说是文艺刊物,泱泱社建社成员之一俞念远曾在1936年写过一篇回忆鲁迅的文章《回忆鲁迅先生在厦门大学》,专门提到《波艇》杂志创办的事情:“有一次我和采石(崔真吾)等,去看鲁迅先生。他对我们这一群年轻的朋友,是非常和蔼的。在这期间由鲁迅先生指导,我们产生了一个泱泱文艺社;曾在北新书局出过二期《波艇》。”鲁迅纪念馆的展柜收藏有两期保存完好的《波艇》,分别为创刊号“第一期”和“第一卷 第二号”。看到杂志期数我心里暗暗纳闷,为何第二期不写“第二期”而是“第一卷 第二号”呢?我翻阅了很多资料也没查到确实的说法,可能当时的同学信心满满地认为《波艇》可以出许多期,就把它按卷分,卷里面再有期数,结果没想到只出了两期就停刊了,这着实是一件遗憾的事。

这两期《波艇》的封面为青翠色,封面画也清晰可见,小艇上一根长长的浆在碧水中,我猜测应该是鲁迅先生鼓励厦大同学们要敢于弄潮,争做天下先。为了验证我的猜想,我找到了《波艇》两期的目录和文章,发现在第一期卓治的随笔《让我也来说几句话》里对“波艇”这个名字的由来做了解释:“在海浪汹涌的滚来时我们得到了我们的社名,在想到漂浮在碧波里的Boat时,我们得到了我们小刊物的名字。”泱泱社办的刊物叫《波艇》,寓意着青年应该在社会斗争的大风大浪中激流勇进,担负起改革社会的责任。

鲁迅先生以极大的热情投入刊物创办中,他为青年看稿、审稿、改稿,指导青年编排、设计,并想方設法介绍刊物出版。有一次,鲁迅把稿子寄给某书店出版,但遭到拒绝。他出于对青年的爱护和培养,虽经周折,仍多方设法,但原定1926年11月出版的《波艇》创刊号,仍拖延到了1927年1月。鲁迅对此非常气愤,连声骂道:“ 市侩!市侩!” 并对青年学生们说:“这种市侩,只要有利可图,他们会若无其事地厚着脸皮,又会来请我写文章; 那我只好不客气地说,‘没有什么空闲!”(《回忆鲁迅先生在厦门大学》)

当时厦门印刷条件差,且地居僻远,恐怕刊物发行后流传不广,鲁迅就托上海北新书局代为付印发行,一是想把《波艇》印得美丽精致些,二是想在处于出版事业中心的上海发行便于销行各地。鲁迅先生的辛苦并没有白费,现藏于上海图书馆的一本《波艇》就是由上海书店从无锡古旧书店收购来的,足以说明这本刊物发行还是较广的。

看到《波艇》第一期的目录时,我惊奇地发现鲁迅先生居然也在上面发表了文章!要知道,泱泱社的成员“大抵尚幼稚”(《两地书?五八》),写出来的东西也很不成熟。当时《波艇》在一些“名人”“学者”眼里是不屑一顾、微不足道的,他们也不愿将自己的“大作”发表在这种小刊物上。鲁迅为了支持青年,将自己的一篇《厦门通讯》和青年们幼稚的作品放在一起发表。

鲁迅对他们的作品不求全责备,耐心、认真地修改、 提意见。如俞念远的短篇小说《樱花下之一夜》,鲁迅曾提出这样的意见:“你的这一篇,倒象一首抒情诗,只可惜带点学生腔,但是,你现在也只能如此。不过,以后还得多阅读各种名著, 好扩大你的眼界;对社会生活也要多观察,这样你的题材就不会太狭窄了!”(《回忆鲁迅先生在厦门大学》)这篇小说经鲁迅修改后,随即登在《波艇》创刊号上。另一成员洪学琛写了一短篇小说《失望》交给鲁迅先生批改,“鲁迅不但详细阅看我那一篇不值一阅的粗劣文字,和毫无趣味的内容,并且改正了不妥的词句。正像中学国文教员修改中学生作文一样,他还增添了一段约一百余字的文字。”这篇小说后来也发表在《波艇》第一期上。

第七期《鼓浪》的发现

遗憾的是,随着鲁迅先生离开厦门大学,《波艇》只出版了两期就停印了,泱泱社也随之解散。另一个文学社团鼓浪社则存留了下来,现在已经成为厦门大学历史最长、影响最深的学生社团。它在建立之初就得到鲁迅等一代代校内名师的指点,并受到冰心、舒婷等的关怀。散文家陈慧瑛、诗人张诗剑以及小说家北村等,都曾是鼓浪社的骨干并从这里走向文坛。《鼓浪》在鲁迅离开后其实也停刊了一段时间,所以最早的《鼓浪》只有七期,后来才又办起来,现在基本半年出一本期刊。虽然《鼓浪》中途由于战争和文革等原因几经停刊复刊,但它始终秉承鲁迅先生“鼓起时代浪潮”的精神,精益求精,锐意进取,把培养和造就文学新人作为己任。

早年的《鼓浪》每星期二附刊于厦门《民钟日报》上出版,内容不限文艺作品,也兼登学术性作品,自1926年12月1日至1927年1月5日共出版了七期。鲁迅纪念馆展出的《鼓浪》应该是后来再次印刷集结成的册子,没有封面,只能看到第一期和第六期的目录,分别是“第一号再版目录”和“第六号目录”。看到这我以为鲁迅先生离开厦门大学时《鼓浪》只出版了六期,结果鼓浪文学社的朋友告诉我其实《鼓浪》出版了七期,第七期的发现还曾在全国引起了强烈的反响。

一直以来,我国研究文学史的专家都认为《鼓浪》只出版了六期,包括《鲁迅全集》中有关《鼓浪》的注释也是如此。因为在1927年1月鲁迅离厦赴广州之前,《鼓浪》推出了第六期《送鲁迅先生专号》,表达对先生的感激和惜别之情。加上《鼓浪》在鲁迅离开厦大后就停办了,很容易让人以为第六期就是最后一期。1980年代初,旅居菲律宾的老华侨洪学琛参观厦门大学鲁迅纪念馆时,曾对当时的负责人提起过《鼓浪》第七期一事,但他的说法并未引起重视。

一次偶然的机会,厦门著名文史专家洪卜仁老先生在旧货市场上居然找到了《鼓浪》第一期、第五期、第六期和第七期。他立即买了下来,并在厦大85周年校庆之际,捐赠给了厦大鲁迅纪念馆。第七期《鼓浪》的出现,彻底推翻了文学界此前关于《鼓浪》的认识,也为洪学琛先生说第七期《鼓浪》确实存在提供了重要依据。

原来在鲁迅先生离开厦门之后,《鼓浪》又推出了《送鲁迅先生专号(2)》,也就是第七期了。对此,洪卜仁推测:“由于第一期专号中没有标明(1),所以人们一般不会想到后来又出了一个(2),于是长期以来文学界都认为《鼓浪》终结于第六期送别专号。可能是当时怀念鲁迅先生的文章很多,一期报纸无法全部包容,所以在鲁迅先生离开之后,大家又精选了一些好的文章出了一期,这才出现了专号第二期。”由于洪卜仁先生的这个巨大发现,《鲁迅全集》的编者也表示将修改《鲁迅全集》中关于《鼓浪》的注释。

责任编辑:徐玲玲