西方东京审判研究源流论

龚志伟

(复旦大学 历史学系,上海 200433)

·热点研讨:战后对日本审判研究·

西方东京审判研究源流论

龚志伟

(复旦大学 历史学系,上海 200433)

西方学界东京审判研究有三条取径:一是远东国际军事法庭史研究;二是东京审判历史学研究;三是东京审判法学研究。霍洛维茨奠立了第一条取径的基本框架。帕尔的法官异议意见书经过麦尼尔的演绎后进入学界,两者对东京审判的抨击和反思开辟了后两条取径。2008年前后,西方学者开始拓展档案文献的范围,并引入日文学术成果,从而与世界其它地区的同行展开对话。

东京审判 远东国际军事法庭 学术史

在东京审判研究领域,西方学界(美国、英联邦国家、法国、德国、荷兰等)是仅次于日文学界的一极,60余年来积累了数十种研究成果。新世纪初,美国学者韦尔奇(Jeanie M.Welch)曾编写过一部东京审判英语著作的书目提要,将涉及东京审判的西文档案、著作、论文、未刊学位论文等一并纳入。*Jeanie M. Welch, The Tokyo Trial: A Bibliographic Guide to English-language Sources, Westport&London: Greenwood Press, 2002式.越十余年,旅美历史学家杨大庆在2013年11月召开的东京审判国际研讨会上提交的《西方(英语圈)东京审判研究的新进展》一文,将美国外交史学者麦尼尔(Richard H.Minear)的《胜者的正义》一书(1971年出版)和世纪之交相关出版物的涌现作为标志,二战后的西方东京审判研究史由此被区隔为三个阶段。惜韦尔奇所编一书泥沙俱下,收录了许多与该课题关系甚微或学术贡献甚寡的文章,而杨大庆先生文章梳理的西方学术发展的脉络似尚存可辩之处。本文的探讨对象是西方的东京审判学术史,旨在从横向维度(取径)归纳其学术脉络,从纵向维度(时间)勾勒西方学界60余年来的发展历程。

一

60余年的西方东京审判研究看似纷繁,但其发展轨迹清晰可见。*笔者曾撰西文论著提要,简介2013年前出版的西方学术著作,请参阅程兆奇、龚志伟、赵玉蕙:《东京审判研究手册》,上海:上海交通大学出版社,2013年。

西方学界对东京审判的研究大致循着三条路径:远东国际军事法庭史、东京审判历史学研究、东京审判法学研究。当然要将西方学术成果依据这三条路径完全分开是困难的,因为一部专著甚至一篇论文往往同时包含上述三方面。所谓远东国际军事法庭史,包括对法庭历史——建立法庭的历程、遴选法官和检察官、国际检察局和远东国际军事法庭的组建、被告和辩护律师群体、取证、审判程序、庭审过程、判决书的形成、宣判及执行等方面——的叙述,以及研究东京审判与同时代政治、外交之间的关系。易言之,远东国际军事法庭史研究对象是:1946—1948年设在东京的远东国际军事法庭对日本战犯的审判。东京审判历史学研究则不同,它要求学人“代入”检察官、辩护律师和法官的视角,回到历时30个月的庭审过程中去,对照三方检举、辩护、裁定的1928—1945年日本侵略史——从历史学的角度来讲,它们等同于东京审判对这段历史的叙事与重构——与历史真实之间的异同。易言之,东京审判历史学研究的对象是东京审判和日本侵略史的重合区域。譬如,研究天皇被免于逮捕和起诉的过程及背后美国的利益考虑,属于远东国际军事法庭史的范畴,至于检证天皇是否对战争罪行负有责任,则属于东京审判历史学研究的范畴。至于东京审判法学研究,是在辨明远东国际军事法庭的审判程序、管辖权、审判过程等史实的基础上,研究它的“继往”(构成东京审判合法性的法律条款、习惯法和条约)和“开来”(它们对1948年后国际法和司法实践的建设性作用),从而确定东京审判在国际法和国际刑事法庭演变史上的地位。

循着这三条研究路径,笔者认为,西方学界60年东京审判研究经历了三次突破:1940年代末至1950年代前期,奠立了远东国际军事法庭历史叙述的基本框架;1953年印度法官帕尔(Radha Binod Pal)的异议意见书出版,并在18年后得到《胜者的正义》一书的呼应,后者的问世为西方学界在远东国际军事法庭史之外,另辟出东京审判法学研究和历史学研究这两条新路;2008年前后,伴随着与日本学界交流的展开,以及收集档案资料工作取得的进展,东京审判研究走向深入。

二

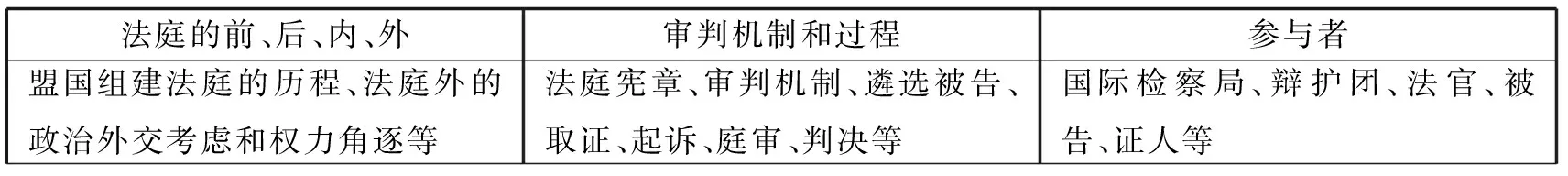

有学者称西方东京审判研究在《胜者的正义》出版前,“仅有零星的几份英文出版物涉及东京审判本身,往往是一些短文或者未经发表的论文”,*杨大庆:《西方(英语圈)东京审判研究的新进展》,柴玉美译,程兆奇:《东京审判再讨论》,上海:上海交通大学出版社,2015年,第13页,译文略有变动。此说不尽然。西方东京审判研究起步于1940年代末,最早在该领域耕耘的两位学者美国人霍洛维茨(Solis Horwitz)和萨顿(David Sutton),都曾担任远东国际军事法庭首席检察官、美国人季南(Joseph B. Keenan)的助理,他们不仅是法庭亲历者,而且都曾负责搜集日本侵略罪证、整理撰写相关材料,并在庭审过程中担任登台指控日本侵略罪行的检察官。*萨顿负责“在中国的残虐行为与鸦片”“日本对华经济侵略”“反人道罪”等阶段的检举。霍洛维兹负责“明治宪法与政府组织”阶段的检举。详参[日]日暮吉延『東京裁判の国際関係——国際政治における権力と規範』、東京、木鐸社、2002年、347頁。其中,霍洛维茨刊登在杂志上的百余页长文《东京审判》(1950年版),由于不是专著,中国学界几乎无人关注,其实它提供了许多东京审判内幕(没有注脚的史实在文章中比比皆是,它们应该都是这位检察官在国际检察局和法庭内的见闻),所以这篇文章至今仍是许多西方论著脚注的重要来源。*David Nelson Sutton, “The Trial of Tojo: The Most Important Trial in All History?” American Bar Association Journal 36 (1950), pp.93-96, 160. Solis Horwitz, “The Tokyo Trial,” International Conciliation 465 (1950), pp.471-585. 感谢国家图书馆韩华副研究员襄助寻找并复印霍洛维茨的这篇文章。更重要的是,霍洛维茨的文章设置了起源和权力、法庭宪章和审判机制、被告和起诉书、审判、判决书和宣判等章节,清晰地叙述了远东国际军事法庭史,继后的研究尚没有突破该文的框架设计。下表1是笔者归纳的迄今远东国际军事法庭史研究所集中的主要方面:

法庭的前、后、内、外审判机制和过程参与者盟国组建法庭的历程、法庭外的政治外交考虑和权力角逐等法庭宪章、审判机制、遴选被告、取证、起诉、庭审、判决等国际检察局、辩护团、法官、被告、证人等

几十年后,美国国际关系史学者皮克加洛(Philip R. Piccigallo)的《站在被告席上的日本人:盟国在东方的战争罪行清算,1945—1951》一书,和曾见证与报道东京审判的合众社美国记者布瑞克曼(Arnold C. Brackman)的遗著《另一个纽伦堡:东京审判未曾诉说的故事》相继问世,相比霍洛维茨的《东京审判》,它们呈现了更多的历史侧面,如增加章节介绍法官、检察官等。不过总体而言,它们除了提供更多史实之外,只是拓宽了霍洛维茨所开辟的研究道路。*Philip R. Piccigallo, The Japanese on Trial: Allied War Crimes Operations in the East, 1945-1951, Austin&London: University of Texas Press, 1979. Arnold C. Brackman, The Other Nuremberg: The Untold Story of the Tokyo War Crimes Trials, New York: William Morrow and Company. INC, 1987.

三

但凡远东国际军事法庭史专著,都只是在霍洛维茨《东京审判》的基础上,扩大覆盖面和扩充史实。然而如果东京审判研究仅止于此,就不可能取得广度和深度的进展,因为东京审判(和纽伦堡审判等)是盟国对二战的总结,具有继往开来的功用,如果仅叙述或研究审判本身,而不深入审判的工具(法律)和对象(历史),无疑是遗漏了东京审判最重要的特质。1953年,在东京审判中特立独行的印度法官帕尔出版了他闻名遐迩的异议意见书(帕尔自称“判决书”,实际上只有多数法官意见书才能称为判决书),*Radha Binod Pal, International Military Tribunal for the Far East: Dissentient Judgment of Justice Pal, Calcutta: Sanyal & Company, 1953.从而开辟了东京审判法学研究和史学研究的新路径。帕尔千余页的意见书所讨论的问题可概括成下表2:

司法程序法庭的管辖权战胜国主持审判的正义性法理反和平罪(侵略)和反人道罪的事后法质疑(重点为前者)侵略的国际法定义因国家行为而追责个人的正当性共同谋议罪的适用性谋杀罪历史学1928-1945年日本对外侵略史上的诸史实和事件以及与被告的关联(即被告是否须为这段历史承担刑事责任)

后人的研究范围大多在帕尔提出异议的这些问题之中,比如,就笔者管见,在东京审判的主要法理课题中,帕尔没有专门讨论的问题只有两个:其一是作为法庭管辖权B类罪行的普通战争罪,因为当年它在法庭上未曾引起激烈争论,所以很晚才有学者专门予以研究;*Neil Boister and Robert Cryer, The Tokyo International Military Tribunal: A Reappraisal, Oxford: Oxford University Press, 2008.其二是所谓“指挥责任”(command responsibility),它在东京审判中最知名的判例是被告松井石根仅有对普通战争罪和反人道罪的“不作为”(omission)一项罪行而成为被判处死刑的7人之一。也许是因为《远东国际军事法庭宪章》、起诉书和判决书都没有明确界定“指挥责任”的定义和适用范围,所以它在东京审判中很少被引用,也是在很久后才得到学者的关注。*Neil Boister and Robert Cryer, The Tokyo International Military Tribunal: A Reappraisal, pp. 231-236. Gideon Boas, “Command Responsibility for the Failure to Stop Atrocities: The Legacy of the Tokyo Trial,” in Tanaka Yuki, Tim McCormack, and Gerry Simpson (eds), Beyond Victor’s Justice? The Tokyo War Crimes Trial Revisited, Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2011, pp. 163-173. “指挥责任”法律理念的早期实践当属1945年马尼拉军事法庭审判山下奉文一案,山下大将被控须为“新加坡大屠杀”和“马尼拉大屠杀”等事件承担责任,最终被判绞刑。

否定的前提是反思和质疑,而反思和质疑同样是研究的前提,如果学者不拘泥于“法官异议意见书”的形式,便不难发现西方东京审判历史学和法学研究实滥觞于此。可惜帕尔异议意见书多被学者视为法庭文献,故它对学术发展所起的作用反遭忽视。被树为学术史标杆的是另一部继承了帕尔“志愿”的著作,经历了20世纪五六十年代的相对沉寂,《胜者的正义:东京审判战争罪行审判》的问世仿佛是已辞世的帕尔法官(卒于1967年)多年后在人间的回声。帕尔的同事、荷兰法官勒林(B.V.A.Roling)曾揣测“日本人喊出‘亚洲人的亚洲’的口号拨动了帕尔的心弦”,*B.V.A. Röling and Antonio Cassese, The Tokyo Trial and Beyond: Reflections of a Peacemonger, London: Polity Press, 1993, p.28-29.让这位极端反感西方殖民主义的法官在法庭刚开始时(即在庭审的大部分实质内容出现前)便对法庭持对立的立场。无独有偶,《胜者的正义》的作者麦尼尔同样立场先行,他强调该书具有浓烈的“政治意味”,并直言不讳是在借历史(东京审判)批判现实(当时美国正陷入越南战争的泥沼)。*Richard H. Minear, Victors’ Justice: The Tokyo War Crimes Trial, Princeton: Princeton University Press, 1971.在这部书的第三章《国际法问题》、第四章《司法程序问题》、第五章《历史问题》,麦尼尔反思了法理和程序的合法性,并对法庭所裁决的亚洲-太平洋战争史的某些事实是否符合历史提出了自己的看法。他在该书3章里提出的问题大多能在表2中找到对应。换言之,1948年帕尔向法庭提出的这份法官异议意见书,其探讨的对象在20余年后被一名美国学者以学术著作的形式进一步阐发,并被填入司法程序、法学、历史学这三个框架——这也是笔者制作的表2以这三大领域统摄各课题的原因。此后,无论学者认同或不认同帕尔—麦尼尔的立场、观点,他们二人奠立的这种研究范式被广为继承。不过,《胜者的正义》问世至上世纪末这30年间,介于通俗和学术之间的远东国际军事法庭史著作(如前举皮克加洛、布瑞克曼著作)迭出,严肃的东京审判历史学和法学研究在西方并不多见。《胜者的正义》出版二三十年后,才有美国法学家科普曼(Elizabeth S. Kopelman,后改夫姓Borgwardt)和加拿大中国史学者卜正民(Timothy Brook)从法学和历史学层面上探讨东京审判,而他们展开论述的起点又都是帕尔异议意见书。*Elizabeth S. Kopelman, “Ideology and International Law: The Dissent of the Indian Justice at the Tokyo War Crimes Trial,” New York University Journal of International Law and Politics Vol. 23, No.2 (1991), pp. 373-444. Timothy Brook, “The Tokyo Judgment and the Rape of Nanking,” The Journal of Asian Studies, 60, No.3 (Aug., 2001), pp. 673-700.由此可见,在西方学者接触大量一手档案文献从而形成自己的问题意识和研究框架之前,直接从帕尔、麦尼尔两人的著作中选取角度,甚至转引主要材料,是一条便捷而通行的研究路径。

四

1983年在东京涩谷(远东国际军事法庭旧址)召开的东京审判国际学术研讨会,促使粟屋宪太郎、大沼保昭等日本历史学家和法学家跳出“胜者审判”(否定)和“文明审判”(肯定)非黑即白的对立立场,转而深入材料展开实证研究。*Totani Yuma(户谷由麻), The Tokyo War Crimes Trials: The Pursuit of Justice in the Wake of World War II, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2008, pp. 246-256. 程兆奇:《东京审判再检讨——2013年东京审判国际学术讨论会纪要》,《军事历史研究》2014年第4期。不过应该承认,西方学界此后对该课题的研究并无明显变化,即如联邦德国知名法学家伊普森(Knut Ipsen)等参会者,他们本非东京审判研究者,此后也未进入这一领域进行研究。加之迄今为止,西方学界鲜有译介日文、中文研究成果,笔者寓目所及,惟有试图打入美国学术圈的小崛桂一郎等少数日本右翼学者,有意识地将自己的作品译成英文出版。*Kobori Keiichiro, The Tokyo Trials: The Unheard Defense, Tokyo: Kodansha Ltd., 1995.

情况在2008年前后发生改变。这一年西方出版了3部著作,分别是日本学者二村円香的《战争罪行特别法庭与转型正义:东京审判与纽伦堡遗产》、日本学者户谷由麻的《东京战争罪行审判:战后对法与正义的追求》、新西兰法学家博伊斯特(Neil Boister)和英国法学家卡莱尔(Robert Cryer)合著的《东京国际军事特别法庭再评价》,二村和户谷都是在英美求学的日本学者,这两部书的原型是她们在伦敦大学国王学院和加州大学伯克利分校取得博士学位的论文,所以将它们归入西方学界的成果。*Futamura Madoka, War Crimes Tribunals and Transitional Justice: The Tokyo Trial and the Nuremberg Legacy, London&New York: Routledge, 2008. Totani Yuma, The Tokyo War Crimes Trials: The Pursuit of Justice in the Wake of World War II. Neil Boister and Robert Cryer, The Tokyo International Military Tribunal: A Reappraisal.“大部头”只是最直观的一面,它们对西方东京审判研究的促进体现在以下三点:

其一,在笔者前述的远东国际军事法庭史、东京审判史学研究和法学研究这三条取径之外,二村为西方学界东京审判研究开辟了社会学的新路,她意图考察东京审判究竟有没有对战后日本的社会转型与社会和解产生作用和影响。不过笔者以为,因为东京审判的主要参与者是盟国的法官和检察官,及身为侵略者的日本军政高层的被告们,加上辩护律师和其他工作人员,东京审判并不直接与日本社会的广大民众发生关系,所以社会学不以东京审判本身为研究对象,而以战后日本民众和日本社会对东京审判的认识为研究课题,这就意味着社会学能不能如历史学、法学一样成为东京审判的主要研究取径,尚无法逆料。

其二,为西方学界引入日本的研究成果和视角。户谷、二村著作援引了大量日文学术成果,就连自称不通日文的博伊斯特和卡莱尔,也求助于日本学者村井伸行,让他代为概述日文研究著作以供参考。*Neil Boister and Robert Cryer, The Tokyo International Military Tribunal: A Reappraisal, p. 3.随着4位学者的著作在英文世界出版,大量日文学术成果进入西方学界。

其三,开拓了东京审判研究的材料来源。户谷和博伊斯特、卡莱尔的著作综合了远东国际军事法庭史、东京审判历史学研究和法学研究这三条路径,他们在东京审判判决书乃至庭审记录之外,将研究建立在新西兰坎特伯雷大学藏新西兰法官诺斯克莱福特(Erima H Northcroft)档案、澳洲战争纪念馆藏庭长韦伯(William F. Webb)档案、美国国家档案馆所藏大批东京审判档案的基础上,如墨尔本大学法学院教授辛普森(Gerry Simpson)评价的那样,“对于新披露的或者被尘封的档案宝藏,它们在某种程度上提供了真知灼见”。*Gerry Simpson, “Writing the Tokyo Trial,” in Tanaka Yuki, Tim McCormack, and Gerry Simpson (eds), Beyond Victor’s Justice? The Tokyo War Crimes Trial Revisited, p. 30.

如果说“超越胜者正义”(Beyond Victor’s Justice)多少还是一种对原先所秉持的立场和价值观的超越,*它原系日本学者高揭的研究宗旨,意在超越“胜者审判”和“文明审判”这类黑白分明的先验立场,2008年在澳洲召开的东京审判国际研讨会上提交的论文,3年后以日本学者提出的这一口号为标题结集出版,见前引Tanaka Yuki, Tim McCormack, and Gerry Simpson (eds), Beyond Victor’s Justice? The Tokyo War Crimes Trial Revisited.上述三点则是在帕尔和麦尼尔开辟出历史学和法学研究取径之后,这几年来学术研究所发生的实质性进步。

五

由于远东国际军事法庭的主要档案大多藏于美国和澳洲,且基本用英文写就,所以在远东国际军事法庭史研究方面,西方学者拥有得天独厚的客观优势。此外,国际法本是西方学界的胜场,这里无需赘述。对比日本和中国的同行,西方在东京审判历史学研究这一路径上,仍缺乏有深度的实证成果。当年的起诉书中有28名被告于1928年1月1日至1945年9月2日之间犯下的55条罪项(一译诉因),它们串联成一个整体,勾勒出亚洲—太平洋战争的轮廓。此后近两年(1946年5月—1948年4月)的公开庭审,目的就是辨明这场战争中的各起事件和各桩事实,以及被告为此所承担的责任。明乎此,必须统合审判本身(审判的事实)和审判对象(历史的事实),*这一方法论系上海交通大学历史系曹树基教授与笔者在探讨时所归纳,谨此说明。东京审判历史学研究方得以立体。

依笔者陋识,统合两者的史学研究主要有两条取径:第一,利用法庭档案研究亚洲—太平洋战争史;第二,运用亚洲—太平洋战争的历史事实和历史认识,检视审判的合理性和合法性。中国学者在东京审判与日军南京暴行相交叉的研究课题里就很具体地践行着这两条路径,今略举数例,以资比照。

孙宅巍根据杨夏鸣对判决书中日军南京暴行部分的新译,纠正了以往中文世界关于判决书认定南京罹难人数的误读,*孙宅巍:《如何解读东京审判对南京大屠杀遇难人数的认定》,《南京师范大学学报》2007年第6期。这是第一条取径的典型代表。程兆奇在《南京大屠杀是东京审判编造的么?》一文中,通过比勘各种文献、特别是日本人自己的记述,证明南京大屠杀绝非是在远东国际法庭开庭后方为日本人所知晓,1937年前线高级指挥官和东京高层早就知道此事。*程兆奇:《南京大屠杀是东京审判编造的么?》,《近代史研究》2002年第6期;《松井石根战争责任的再检讨——东京审判有关南京暴行罪被告方证词检证之一》,《近代史研究》2008年第6期;《小川关治郎证词的再检讨——东京审判有关南京暴行罪被告方证词检证之二》,《江海学刊》2010年第4期。程先生运用时任中支那方面军司令官的松井石根和第10军法务部长的小川关治郎记录的淞沪会战、南京战役及进入南京城的日记,检证二人在远东国际军事法庭上的证言,不仅戳穿了二人的伪证,而且探讨了法庭对日军南京暴行的事实认定和对罪行责任人的判罚。可见,上述论文既利用法庭档案考证了南京暴行史实,也借日军南京暴行史实检证了东京审判的检举、辩护和裁决,是为结合第一、二条取径的典型研究。

身为西方学界东京审判研究的第一批作者,萨顿和霍洛维茨都曾负责日本侵华罪行的证据搜集和检举工作,惜二人在著作中都没有专门讨论中日战争。在《胜者的正义》出版翌年,美国外交史学者温特(Lawrence Wittner)在一篇书评里反驳麦尼尔的立场,温特认为,当麦氏对关于日本在亚洲筹划并发动了侵略战争的论点提出异议的时候,略去了日本侵略所及的最恶名昭彰的一个战场——中国——长期遭受的日军暴行。*lawrence S. Wittner, “Review of Richard Minear: Victor’ Justice: The Tokyo War Crimes Trial,” Pacific Historical Review Vol. 40, No. 2 (1972), p. 262.然而在温特写下这番话40余年后,迄今西方学界依然只有法庭审理的两个重要案件——日军南京暴行和泰缅铁路——被予以专论。*Timothy Brook, “The Tokyo Judgment and the Rape of Nanking,” and Totani Yuma, The Tokyo War Crimes Trials: The Pursuit of Justice in the Wake of World War II, pp. 119-50.相比前述中国学者对日军南京暴行一案的研究,西方在梳理相关案件的检举、辩护和判决过程方面做得更为全面,却缺乏如中国学者这般通过窄而深的实证研究,从而厘清战争史实并检证判决的成果。

(责任编辑 尹正达)

Western Academic Studies on the Tokyo Trial

GongZhiwei

(History Department, Fudan University, Shanghai 200433)

Western academic circles have generally adopted the following three approaches to the research into the Tokyo Trial: study on the history of the International Military Tribunal for the Far East; the historical study of the Tokyo Trial; the legal study of the Tokyo Trial. While Solis Horwitz established the basic framework for the first approach, RadhaBinod Pal’s Dissent entered the academic community with interpretation by Richard H. Minear and their attacks at and reflections on the Tokyo Trial contributed to the birth of the other two routes. Around 2008, western scholars expanded the range of documents, taking in Japanese academic materials, and began to communicate with fellow scholars in other parts of the world.

the Tokyo Trial; the International Military Tribunal for the Far East; academic history

2011年教育部人文社会科学重大攻关项目“东京审判若干重大问题研究”(11JZD012)

龚志伟,复旦大学历史学系博士生,兼任上海交通大学东京审判研究中心研究助理。

K15;E19

A

1009-3451(2015)06-0017-06