城市中产阶层的改革态度:利益驱动与理念牵引*

孙 明

城市中产阶层的改革态度:利益驱动与理念牵引*

孙 明

中国中产阶层的崛起是改革以来最引人注目的社会结构变化,他们的支持关乎改革的深化和成果的巩固。依据资本类型以及再分配与市场的制度分割,中产阶层分为老中产、体制内新中产、体制外新中产。对2008年“中俄社会结构与社会认同比较研究”课题组调研数据的统计分析发现,与劳工阶层相比,体制外新中产阶层由于改革获利、更强的市场价值观、更高的受教育程度,表现得更加支持改革;其他类型中产阶层的改革态度与劳工阶层无显著差异。因此,体制外新中产阶层是改革重要的阶层基础。通过优化分配结构、培育与改革相应的市场价值观,能够提升改革的支持度。

中产阶层 改革态度 利益得失 市场价值观 教育效应

理论缘起与问题的提出

中国的改革是现代化转型与制度变迁的双重过程,是经济体制与社会结构的共变。改革的中国不仅实现了从传统农业国家到现代工业国家、从计划经济到市场经济的转变,其社会领域也发生着全方位的变革,尤其以社会阶层的重构为代表。改革进程中的制度转型如何影响社会分层的机制和结构,成为近年来社会学研究的热点。许多学者在不同分层理论传统的基础上,从中国特有的制度安排出发,来解释阶层分化的机制、构建结构化的分层框架。①在这些研究中,阶层作为一种结构化的位置是现代化和制度变迁的产物,换言之,社会阶层结构的变化是改革的后果。然而,很少有研究者深入探讨作为行动者的阶层对改革这一制度变迁的过程产生了怎样的影响,阶层的意识或行动如何作用于改革,中国改革的阶层基础、阶层动力在何处。为了回答上述问题,本文试图从行动者与制度变迁的视角出发,重新审视阶层与改革的关系。

本文选择城市中产阶层的改革态度作为研究对象。笔者认为,态度上对改革的积极支持与行动上的促进密切相关,对改革越支持的阶层越有可能成为深化改革的社会动力以及巩固改革成果的社会基础。之所以选择中产阶层,是基于它的迅速成长与重要作用。三十多年改革所引起的所有社会变革中,最引人注目的结构性变化就是中国中间阶层的崛起②,它不仅凸显了社会结构的重大变革,而且被认为在缩小收入差距、稳定社会秩序、推进法制和民主政治等方面具有重要的社会功能③。因此,被寄予厚望的中产阶层对改革的态度,是一个值得研究的问题。

笔者在已有研究的基础上对中产阶层进行了界定和区分,进而考察不同类型中产阶层对改革支持度的差异。除了采用理性选择理论的视角——将利益得失作为中间机制,笔者还从市场价值观出发来解释中产阶层的改革态度,并进一步分析了教育对塑造新中产阶层改革态度的效应。通过对2008年“中俄社会结构与社会认同比较研究”课题组的调研数据进行统计分析,笔者对相关的研究假设进行了检验。

中产阶层的界定及类型化

(一)中产阶层的界定

中产阶层的界定有一维和多维两种方式。前者是在职业、收入(财产)、受教育程度、消费方式、生活方式、自我认同、社会关系等标准中④,基于分层的理论或者测量的便捷,选择某个标准来界定中产阶层;后者则是整合几种不同的标准⑤。

本文将采用一维的模式,从社会分层的理论与整体社会阶层结构出发,在职业的基础上来界定中产阶层。因为社会阶层首先是依据资源占有关系来界定的结构化的社会位置⑥,中产阶层是指社会资源的占有或社会属性处于社会结构的中间位置,位于基本阶层之间的阶层⑦。因此,中产阶层的界定必须在社会整体阶层结构中进行,核心任务是在阶梯状的分层结构中,确定相对独立、清晰可辨的中间位置以及与上、下阶层的关系。⑧阶层地位确定后,作为外在标识的收入、消费方式、生活方式等,只是社会分层的后果。⑨

对于基本阶层结构的确定,由于中国威权政治与混合型经济的制度特征,公权力(国家权力)与市场能力构成了阶层分化的主要动力基础。⑩市场能力中的资产所有权和资产控制权,与公权力一道是最有优势的资源,匹配优势资源较多的位置是等级阶梯中的上层,匹配到这些位置的群体是社会中的支配阶层。不占有优势资源,只有劳动力资源的位置(群体)属于底层。位于这两个基本阶层之间的是中产阶层:拥有技术资本,或者拥有一定量的公权力、资产所有权、资产控制权。

中产阶层包括的具体职业是:拥有技术资本的专业技术人员和办公室职员、拥有公权力的中层和基层领导干部、拥有资产控制权的国有和私营企业中层和下层管理者、拥有资产所有权的小业主和自雇者(个体户)。

(二)中产阶层的类型化

当前中国中产阶层的内部充满异质性,类似一个多元的、混合的社会阶级。由于中产阶层不同部分的阶级经历存在差异,就会形成不同的性格特征。因此,将中产阶层分解为若干个子群体具有重要的现实意义。

本研究依据资本类型的差异以及再分配与市场的制度分割,将中产阶层划分为老中产阶层、体制内新中产阶层、体制外新中产阶层三个类别。首先,笔者借鉴米尔斯等研究者的做法,将拥有少量经济资本的小业主和自雇者视作“老中产阶层”,其他拥有技术资本的专业技术人员、拥有一定公权力的中层和基层领导干部、拥有一定数量资产控制权的企业管理者、办公室职员划入“新中产阶层”。其次,由于再分配与市场的二元分割,体制内、外的中产阶层获取资源的途径和机会截然不同,因此笔者借鉴内源中产阶级与外生中产阶级、公职新中产与市场新中产的区分,依据单位性质的差异将新中产阶层进一步分为体制内新中产和体制外新中产。

中产阶层、利益得失与改革态度

解释不同阶层改革态度的差异,最普遍的就是理性选择的理论视角,利益得失是重要的中介变量。几乎所有的改革都会产生一种分配效应,不可避免地造就改革的赢家和输家、利益获得者和成本的承担者。例如在东欧,赢家与输家的分野是后共产主义转型最显著的特征之一。即使改革的长远结果使所有社会成员都受益,但短期的改革成本并非由所有人平等地分担。因此,拥有工具理性的个体自然而然地以改革中的利益得失作为支持或反对改革的判断依据。

富有的人拥有更多的积蓄和其他资源,能够渡过改革的艰难时期并从改革中获益,所以他们更支持经济改革。而那些收入低下、缺乏教育与技术的人,则要面对改革引起的通货膨胀、失业、物价上涨等问题,生活福利和工作机会时常受到损害,因此更倾向于反对改革。甚至在穷人的眼里,所谓的经济自由化改革不过是一个幌子,改革的实质是形成一个有利于富人的分配机制。一些关于东欧和南美的研究就发现,作为改革成本承担者的社会底层对经济改革的反应最消极,在非洲南部国家,贫穷削弱了自由经济的价值观,限制了对改革政策的支持。可以说,改革态度的背后有着深刻的阶级基础,不同社会经济地位的人对待改革的态度是不一样的。

中国的中产阶层被认为是国家主导的改革的受益者,政府一系列的政策都有利于中产阶层的成长。已有研究认为,随着个体私营经济的发展、外国资本与企业的涌入、国有企业的股份制改造、高科技企业的创立、产业结构和战略的调整以及“房改”和公务员大幅加薪,中产阶层不仅数量急剧增长,而且受益匪浅。根据理性选择理论,他们应该倾向于支持改革。因此,笔者提出第一组有待检验的研究假设:

假设1a:中产阶层比劳工阶层更有可能支持改革。

假设1b:中产阶层更支持改革,因为他们客观的社会经济地位更高,而且主观上也认为自己是改革的获益者。

此外,不同类型中产阶层的改革态度也有差异。一些研究者认为,公共部门的雇员与私营部门的雇员相比,前者受到私有化和政府裁员的威胁,倾向于反对改革。由于中国的改革由国家主导,政治体制的连续性以及市场与再分配混合的经济体制,使得体制内的中产阶层除了依靠市场能力,还能将再分配权力以及公权力衍生出的“寻租能力”转化为获利的资本,而改革的深化必然触及这部分利益。因此,笔者提出第二个假设:

假设2:体制外新的中产阶层比体制内中产阶层更加支持改革,因为改革将限制后者的寻租机会。

虽然理性选择理论被许多研究者用来解释改革态度的差异,但是,如果对改革的支持仅仅建立在宏观经济表现或微观个人利益的基础上,那么这种支持将是脆弱的、易变的,不如基于价值倾向(value orientation)所形成的支持那样稳定持久。正如戴维·伊斯顿在研究政治支持时,就区分了“特定支持”(specific support)和“散布性支持”(diffuse support)。特定支持的基础是对具体需求的满足,充满工具理性的计算。伊斯顿一针见血地指出“(如果)指望用人们对特定的和可见的利益的回报来生成支持的话,没有任何一个典则或共同体能够获得普遍承认,也没有任何一组当局人物可以把握权力”。因而,散布性支持显得尤为重要,它源自利益之外的好感,人们并不指望得到任何具体的好处,而是“认同或服从一个高尚事业或目标的精神满足”。受此启发,笔者在理性选择之外,以市场价值观为中介变量来解释阶层改革态度的差异。

中产阶层、市场价值观与改革态度

(一)市场价值观与改革

自由市场价值观或市场文化对改革至关重要。改革的主要障碍不仅仅是制度或政治体制,还有民众的态度、道德以及他们对自由市场经济的理解,市场经济的确立和运行需要与之相应的经济文化,尤其在市场化改革引起短期的、严重的混乱和困难时,人们对自由市场的信念是支持改革的重要原因。

那么,何谓自由市场价值观或市场文化呢?阿尔蒙德等人曾将政治文化、经济文化、宗教文化视作对一组特定的社会目标和程序的取向。对此进行引申,笔者认为市场价值观就是对自由市场经济的目标、基本前提、运行规则在理念上的认同或情感上的亲和。

市场经济的原则由市场运行、公平分配、私有产权、政府角色等一系列相关的规则组成。Duch认为自由市场的原则包括市场机制如何运行,社会中何种程度的不平等是适当的,以及在市场经济中“不平等”作为一种激励所扮演的角色。Roller则进一步对比计划经济体制,系统地提出了自由市场原则的四个方面:不平等但具有合法性的分配规则——成就原则(achievement principle);私营企业和私有财产的权利;作为市场经济核心要素的自由竞争;政府在纠正市场不良后果时扮演的角色。

由于数据的限制,本文仅从私有产权和分配公平两个方面来探讨市场价值观。首先,支持市场经济的人会尊重私人财产权。私有财产制度是市场经济的基础,以法律来保护私有产权是市场经济运行的必要条件。因此,我们有理由相信,支持市场经济的人应该尊重私人财产以及私有产权包含的一系列权利。其次,支持市场经济的人在判断分配公平时,倾向于“应得原则”,即一个人的公平所得应该与他的贡献、投入、成本等相一致。该原则在市场经济中占主导地位,是分配不平等得以延续和再生产的合法性基础。

综上所述,笔者认为尊重私有产权和认同应得原则意味着市场价值观更强烈。基于市场价值观与改革的关系,笔者在此提出第三个假设:

假设3:市场价值观越强烈的人,越支持改革。

(二)中产阶层的市场价值观

在经历转型或市场化改革的国家中,中产阶层的市场价值观是怎样的呢?吉尔·伊亚尔、伊万·塞勒尼等学者的“没有资本家的资本主义”理论给了我们重要启示。匈牙利在社会主义制度瓦解而市场制度未被引入之前,没有私有财产阶级的存在。一个由国企管理者、技术专家、专家治国论者、异议知识分子构成的“文化资产阶级”,在本土资产阶级缺席的情况下领导了匈牙利的资本主义转型。该阶级掌握文化资本,认同货币主义和公民社会的理念,将建立资本主义社会和资本主义的经济制度作为自己奋斗的目标。其实,塞勒尼所谓的文化资产阶级,从构成和掌握的资本类型来看都很接近新中产阶层,他们认同自由市场经济,换言之就是具有市场价值观。

中国的转型过程与匈牙利不同,党和国家主导的渐进改革是旧传统与新变化共存。政治精英影响力很大,本土“资产阶级”也得到了很好的发育。虽然中国的中产阶层并不是转型的领导阶级,但与匈牙利的文化资产阶级类似,中产阶层中的许多人受教育程度高,掌握以专业技术、管理经验为标志的文化资本。自身修养、知识水准、考究的趣味和生活方式,社会觉悟以及对社会的关心,在共同改造社会和政治生活方面的作为、全球化的思维以及对本国事务的看法,都被视作中产阶级应有的关键素质。更为重要的是,体制外新中产阶层的成长就是经济体制改革和现代化的结果,我们有理由相信他们具备了市场价值观这一精神内核。对上海白领的研究就发现,他们在经济体制转轨过程中萌生,对市场经济有着天然的亲和力。因此,笔者在此提出第四个假设:

假设4:新中产阶层的市场价值观更强,因而比劳工阶层更支持改革。

(三)对“文化资产阶级”的引申:教育的效应

在塞勒尼等人的“没有资本家的资本主义”理论中,我们不难看出,“文化资产阶级”作为一个定义宽泛的知识阶层,最显著的特征就是掌握文化资本。据此,笔者大胆猜测,教育对市场价值观的习得具有重要作用,不仅如此,教育在民主政治、公民社会等多个方面培育着人们的现代价值观,进而影响人们的改革态度,简称“教育效应”。

为什么教育会有如此效应,使得受教育程度高的阶层更加支持改革呢?Roller在研究经济文化在民主德国和联邦德国的差异时,提出两种模式:内部文化习得模式(inside-learning model)和外部文化习得模式(outside-learning model)。前者指人们长期身处某种制度结构中,通过社会化的过程具有与制度一致的文化。类似制度的濡化过程,强调的是旧制度中传统文化与观念的延续性。而“外部文化习得模式”指的是,人们的信息来自其他系统而不再是旧系统。例如,了解其他国家的经验,选择发达国家作为参照,与本国进行比较。

笔者认为教育的重要功能就体现在“外部文化习得模式”中,教育开阔人们的视野、提供不同的信息来源以及更多的制度形态和文化范式,使人们具备了焕然一新的观念,从而孕育了改革的精神。许多经验研究已经发现,受教育程度与市场价值观、民主意识、政治参与以及对改革的支持都显著正相关。

因而受教育程度高、文化资本丰厚的新中产阶层,作为新的理念的载体,应该是改革坚定的支持者。在此,笔者提出第五组假设:

假设5a:受教育程度越高,越支持改革;

假设5b:新中产阶层比劳工阶层更支持改革,因为新中产阶层的受教育程度更高。

研究设计

(一)数据

本研究所用数据来自2008年“中俄社会结构与社会认同比较研究”课题组的问卷调查。该调查采用分层多阶段概率比例抽样,最终完成有效问卷1604份,去掉存在缺失值和不合理答案的样本后,最终用于模型拟合的样本量是1224份。笔者调整了在居委会层次的聚群效应,以得到稳健的标准误。

(二)变量

因变量是改革态度。问卷询问了被访者“您对今后中国继续改革持什么态度?”,笔者将支持继续改革的答案编码为1,将“改革已到位,不必继续”、“难以回答”进行合并,编码为0。笔者没有简单地将“难以回答”处理成缺失值,因为忽略了这些“沉默的声音”将丢失重要信息并造成系统性的偏差。Berinsky和Tucker曾对俄罗斯改革态度调查中那些选择“不知道”的被访者进行详细的分析,发现他们更倾向于反对市场改革而支持再分配。而且,Berinsky等认为在经济转型国家的民意调查中都存在类似的现象。因此,笔者将“难以回答”编码为0,认为他们对改革的支持度不如明确作答的被访者高。

自变量包括:1.社会阶层。笔者结合职业、单位性质、单位规模、单位行政等级、雇佣关系、单位内管理等级等信息,划分5个阶层:(1)社会上层。雇佣8人以上的私营企业主,高级领导干部——厅局及以上级别党政机关的主要负责人,高级经理人——被雇佣作为规模200人以上企业的主要负责人。(2)老中产阶层。雇佣8人以下的私营企业主以及个体户。(3)体制内新中产阶层。“体制内”指党政机关事业单位、国有控股企业以及集体企业,职业类别包括不符合上层标准的领导干部、企业管理者、专业技术人员、办公室职员。(4)体制外新中产阶层。在私营企业工作,不符合上层标准的企业管理者、专业技术人员、办公室职员。(5)劳工阶层。包括产业工人和一般商业服务人员。(6)其他。农民、在校学生、服兵役者、从未工作过的人等。

2.收入。2007年全年的个人总收入,取自然对数。若被访者填写0元,取自然对数前赋予一个极小值10元。

3.改革中的利益得失。题目是“总体来讲,您觉得自己在这场改革中是获利还是利益受到损害”。笔者将答案再编码为:(1)利益受损;(2)得失持平;(3)获益。

4.寻租机会。因为“权—租交易”总是在托关系办事情的过程中发生,受人之托办事情的机会越多,寻租机会也就越多。因此,笔者使用了“是否经常有人希望通过您的工作便利帮他/她办事”来测量寻租机会。答案再编码为:(1)不常有;(2)有时;(3)常有。

5.市场价值观。笔者主要从私有产权和分配公平观这两个维度来探讨市场价值观。对前者的测量所使用的题目是“即使会造成较大的贫富不均,人们也有权利占有自己所挣得的财富”,以此来观察人们对私有财产的尊重程度。而“应得原则”支持度的测量,使用的题目经常表述为对分配不平等进行功能主义的辩护,例如“只有收入和社会声望的差异足够大,人们才有奋斗的激励”。笔者选择的三道题目是:“只要机会均等,就算较大的贫富差距也是公平的”、“只有收入差距足够大,才能促使人们努力进取”、“为了发展经济,收入差距的扩大是不可避免的”。答案都是从“非常不同意”1到“非常同意”4。这四道题目的α系数是0.62,有较高的内部一致性,因而笔者采用因子分析中的主成分提取法,得到一个市场价值观公因子。

6.受教育年限。笔者将被访者的受教育程度转换为相应的年限,文盲=0、扫盲班=1、小学=6、初中=9、高中(职高、中专)=12、本科(大专)=16、研究生=19。

控制变量包括:性别(男=1)、年龄段、政治面貌(党员=1)以及工作状态。

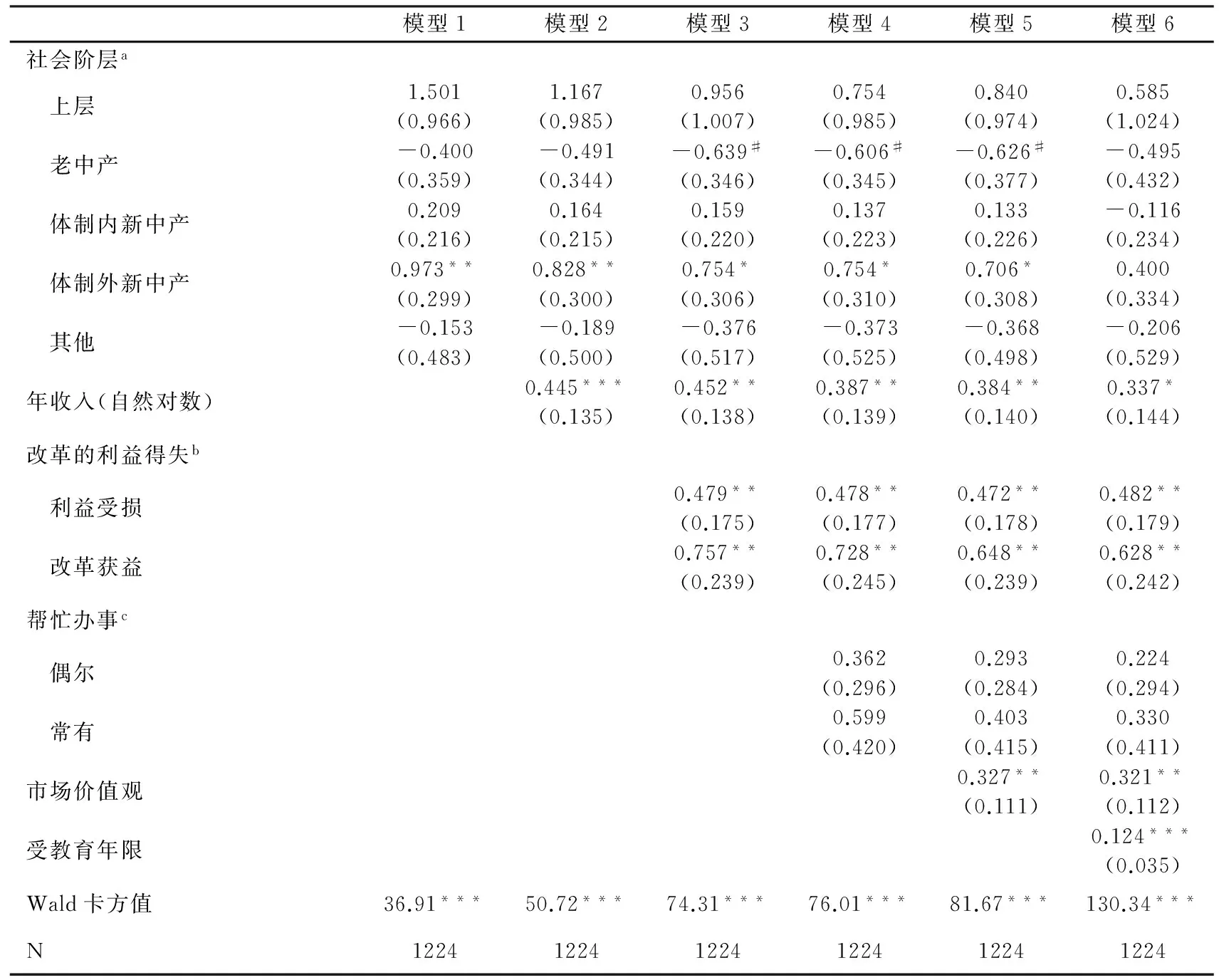

表1 改革态度的二分logistic回归模型

实证结果

表1报告了关于改革态度的一组二分logistic回归模型。模型1只引入了阶层变量和控制变量,统计结果表明只有体制外的新中产阶层与劳工阶层相比改革态度具有显著的差异(p<0.01),前者支持改革的优势比(odds ration)是后者的2.65倍(e0.973)。而体制内的新中产阶层、老中产阶层与劳工阶层相比,改革态度的差异并不具有统计显著性(p>0.05)。因此,无法论断整个中产阶层比社会下层更加支持改革,假设1a只是部分得到资料的支持。

那么,体制外新中产阶层与劳工阶层以及其他类型中产阶层的差异,能否被利益得失、市场价值观、教育所解释呢?模型2至模型6依次引入了相应的中介变量。

(一)“利益得失”相关的假设检验

模型2的回归结果显示,年收入的自然对数每增加一个单位,支持改革的优势比提高了56%(e0.445-1),且具有较高的统计显著性(p<0.01),可以说被访者的收入越高越支持改革。但是,收入只反映客观的收益情况,只有当人们主观上认为自己是改革的获益者,客观的收益才会影响他们对改革的态度。因此,模型3中,笔者引入了被访者对自己在改革中利益得失的主观判断。以“得失持平”为参照组,认为自己在改革中获益的被访者支持改革的优势比是参照组的2.13倍(e0.757),而利益受损者支持改革的优势比是参照组的1.61倍,都具有较高的统计显著性(p<0.01)。显然,主观上的获益者最支持改革。

回归结果与笔者的设想有两处不一致的地方,在此略加说明。首先,在引入变量“改革的利益得失”之后,老中产阶层与劳工阶层的改革态度在0.1的显著性水平上具有差异,前者支持改革的优势比大约是后者的53%(e-0.639),说明老中产阶层不如劳工阶层支持改革。其次,认为自己利益受损的人比得失持平者更支持改革,笔者推测利益受损者将希望寄托于未来,继续改革是改变当前处境的“解药”。

那么,与利益有关的变量是否在阶层差异和改革态度之间起到了中介作用呢?笔者做了“中介效果分析”,结果显示收入和改革的利益得失都能在0.01的显著性水平上中介于阶层与改革态度之间。假设1b基本上得到资料的支持。

模型4中笔者引入测量寻租机会的变量——“是否经常有人希望通过您的工作便利帮他/她办事”,来检验体制内、外中产阶层改革态度的差异,但是该变量的效应并不具有统计显著性(p>0.05),也就无法视作一个有效的中介变量,假设2没有得到资料的支持。我们无法判断是否因为改革限制了体制内中产阶层的寻租机会,使得他们对改革的支持不如体制外的中产阶层。

(二)“市场价值观”相关的假设检验

模型5的回归结果表明,市场价值观公因子每提高一个单位,被访者支持改革的优势比就增加约39%(e0.327-1),具有较高的统计显著性(p<0.01),假设3得到资料的支持,市场价值观越强的人越支持改革。

而市场价值观公因子能否解释阶层对改革态度的效应呢?初步比较模型4和模型5可以发现,在引入市场价值观公因子之后,体制外中产阶层的回归系数稍微下降。“中介效果分析”显示,市场价值观在0.1的显著性水平上中介于阶层与改革态度之间,假设4得到资料的支持。

(三)“教育效应”相关的假设检验

模型6中笔者引入了受教育年限,回归结果显示教育每增加一年,支持改革的优势比提高约12%(e0.124-1),具有很高的统计显著性(p<0.001),假设5a得到资料的支持。模型6在控制了受教育年限以后,体制外新中产阶层与劳工阶层改革态度的差异不再具有统计显著性(p>0.05)。“中介效果分析”显示,受教育年限在0.001的显著性水平上中介于阶层与改革态度之间,假设5b得到资料的支持。我们可以认为体制外新中产阶层对改革较高的支持度主要源自教育效应。

另一个有趣的发现是,在控制了受教育年限之后,老中产阶层与劳工阶层改革态度的差异又不具有统计显著性了(p>0.05)。结合模型3的回归结果,笔者认为老中产阶层中主要以个体户为主,他们的受教育水平低于劳工阶层,对改革的支持度不如后者;但是他们主观上认为自己在改革中获益了,又倾向于支持改革。所以,控制了利益得失这个具有抑制效应的中介变量后,老中产阶层不如劳工阶层支持改革,而控制受教育年限之后,差异就不具有统计显著性。

研究结论与讨论

本文以行动者与制度变迁的视角,重新审视阶层与改革的关系。基于中产阶层的迅速崛起以及对社会转型的重要功能,笔者以中产阶层的改革态度作为研究对象。为了更好地考察中产阶层的内部差异性,笔者将其类型化为老中产阶层、体制内新中产阶层和体制外新中产阶层。本研究发现,以劳工阶层为参照,体制外新中产阶层对改革的支持度最高。可以说,在现代化转型与制度变迁共存的中国改革中,体制外的新中产阶层是重要的动力来源和阶层基础。

本研究还从利益与观念出发解释了阶层影响改革态度的两重机制。客观的收入以及改革利益得失的主观判断,作为中介变量能够解释一部分阶层与改革态度之间的因果关联,收入更高并认为自己在改革中获益的新中产阶层比劳工阶层更加支持改革。这一研究发现印证了理性选择理论的假设,也与许多学者对东欧和南美的研究发现相类似。围绕着利益得失,延伸出一个有趣的研究问题是,中国体制内的新中产阶层是否会因为改革限制了他们的寻租机会而对改革态度消极呢?研究结果显示寻租机会的多寡对改革态度没有显著影响,不能将其视作一个有效的中介变量。

由于建立在宏观经济表现或微观个人利益基础上的支持,是脆弱、易变的,因而笔者将蕴含着价值倾向的观念作为解释阶层影响的另一个重要机制。首先,市场价值观越强越支持改革,而中国体制外新中产阶层的成长就是经济体制改革和现代化的结果,他们具备了市场价值观这一精神内核。实证结果也表明,市场价值观部分地解释了体制外新中产阶层对改革的积极态度。其次,笔者从塞勒尼的“文化资产阶级”中汲取理论灵感,认为教育的功能在于“外部文化习得模式”,让人们了解更多的制度形态和文化范式,从而孕育了改革的精神。最终的研究结果也发现,教育具有最强的效应,是介于阶层和改革态度之间的核心变量,基本解释了体制外中产阶层对改革的支持。

最后,本文通过研究中产阶层的改革态度,试图寻找中国改革的阶层基础,揭示中间机制。作为一种尝试和探索,本文依然存在许多不足之处。中国的改革涉及多个领域,意涵非常丰富,但是由于资料的限制,笔者无法对经济、政治、社会福利等不同领域的改革进行细致区分,也无法对教育的效应进行进一步的分解和揭示,只能借用Roller的外部文化习得模式进行猜测。希望未来有更多理论工具和更好的数据,将这一研究引向深入。

①陆学艺:《当代中国社会阶层研究报告》,社会科学文献出版社2002年版;李路路:《制度转型与分层结构的变迁——阶层相对关系模式的“双重再生产”》,《中国社会科学》2002年第6期;刘欣:《当前中国社会阶层分化的多元动力基础——一种权力衍生论的解释》,《中国社会科学》2005年第4期;李强:《“丁字型”社会结构与“结构紧张”》,《社会学研究》2005年第2期。

②李路路:《中间阶层的社会功能:新的问题取向和多维分析框架》,《中国人民大学学报》2008年第4期。

③Lipset, Seymour Martin, “Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy”,AmericanPoliticalScienceReview, 53(1),1959, pp.245~259;李成:《中产中国》,上海译文出版社2013年版。

④李路路:《中间阶层的社会—政治功能:新的问题和视角》,《探索与争鸣》2008年第7期;李春玲:《中国中产阶级的特征:混杂成分、多重的认同》,载李成《中产中国》,上海译文出版社2013年版,第128~129页。

⑤李培林、张翼:《中国中产阶级的规模、认同和社会态度》,《社会》2008年第2期。

⑧李路路:《中间阶层的社会功能:新的问题取向和多维分析框架》,《中国人民大学学报》2008年第4期。

⑨Wright, Erik Olin,ClassStructureandIncomeDetermination, New York: Academic Press,1979.

〔责任编辑:丁惠平〕

*本文系教育部重大攻关项目“我国目前社会阶层状况研究”(项目号:08JZD0024)的阶段性成果。另感谢上海社会科学院潘大渭研究员、李煜研究员提供的上海社科基金项目“中俄社会结构与社会认同比较研究”(项目号:2007BSH004)的数据。本文曾在中国社会学会2014学术年会“社会分层与流动研究论坛”宣读,感谢刘欣、李春玲、齐亚强等与会者的评论和建议,文责自负。

孙明,1982年生,社会学博士,同济大学政治与国际关系学院副教授。