明清时期陕南汉江上游山地灾害研究

党 群,殷淑燕,殷方圆,李慧芳,王 蒙

(1陕西师范大学旅游与环境学院,陕西西安710119;2西安科技大学管理学院,陕西西安710054)

明清时期陕南汉江上游山地灾害研究

党 群1,2,殷淑燕1*,殷方圆1,李慧芳1,王 蒙1

(1陕西师范大学旅游与环境学院,陕西西安710119;2西安科技大学管理学院,陕西西安710054)

根据陕南汉江上游明清时期山地灾害史料,统计分析了1368—1911年陕南汉江上游地区山地灾害发生频率,并对发生的时空规律进行了探讨。结果表明:明清时期研究区山地灾害主要有河谷洪水、山坡重力作用和泥石流,灾害总体呈波动上升趋势,平均2.9年发生一次。山地灾害可分为4个阶段:1368—1467年呈减少趋势,1468—1567年呈上升趋势,1568—1717年呈下降趋势,1718—1911年为高频时期。研究区山地灾害季节分布不均,主要发生在夏秋两季的6—9月。山地灾害发生频次在空间分布上存在差异,安康盆地的安康市和旬阳,汉中盆地的勉县、南郑为高频中心;而大巴山地的岚皋、镇坪,秦岭南麓的洛南、商南、山阳、丹凤为低频中心。研究区地质地貌是山地灾害发生的基础,气候水文是主导,人类活动是山地灾害的致灾因子。

明清时期;陕南汉江上游;山地灾害

Keywords:Ming and Qing dynasty;upper reaches of the Hanjiang River in southern Shaanxi;mountain hazards

地处秦岭-大巴山区的陕南汉江上游地区,是山地灾害的多发区和重灾区[1-2]。为此,陕西省从2011年开始实施贯穿“十二五”规划的陕南地质灾害地区移民搬迁工程。同时,汉江上游地区是我国南水北调中线工程的水源地,其山地灾害导致的水土流失和生态环境的恶化,会对南水北调中线供水安全产生极大影响。进行该区山地灾害的相关研究,对深入认识山地灾害的发生规律并进行灾害防治,对保护南水北调中线水源地生态环境以及区域移民搬迁具有至关重要的现实意义。

目前,从地质学和灾害学角度对陕南地区山地灾害进行的研究颇多[3-4],从地理学角度对陕南历史时期洪涝灾害进行的研究也取得了一定成果[5-9]。但目前尚无专门针对陕南汉江上游明清时期山地灾害进行的研究。本文通过对明清时期陕南山地灾害史料的收集、整理,运用最小二乘法、小波分析和克里金插值等方法分析明清时期该区山地灾害的时空分布规律,进一步探究造成山地灾害发生和发展的可能原因,厘清明清时期陕南山地灾害的时空分布规律及与气候变化和人类活动的关系。

1 研究区域和资料选取

陕南汉江上游地区位于陕西省境内秦岭以南、巴山以北的山地河谷区域,包含陕西省汉中、安康、商洛3市27县区。属北亚热带边缘湿润季风气候区,气候较为温和,雨量充沛,年平均降水量为700~1 200mm。米仓山、大巴山是本区暴雨中心区,加上区内地质构造复杂、岩石破碎,地貌多为山地、丘陵和峡谷,坡陡山高,基岩裸露,风化壳覆盖较薄,河槽调蓄能力弱,土壤蓄水能力差,易发生山地灾害。

依照灾害成因,研究区域的山地灾害可以分为:山坡重力作用(包括滑坡、崩塌、裂陷、剥落)、沟谷泥石流、河谷洪水和流域水土流失四类[9-10]。相对而言,流域水土流失是一种不具突发性特征的山地灾害[11],其造成的影响在短期内也不如河谷洪水、山坡重力作用和沟谷泥石流3种山地灾害明显,所以不易观察和被史料记录。因而,在进行明清时期陕南汉江上游地区山地灾害历史资料统计时,主要对史料中有明确记载发生时间、地区及灾情的河谷洪水、山坡重力作用和沟谷泥石流3种灾害进行统计。如“(褒城)褒水涨坏打钟坝民舍(《褒城县志》)”,“(镇巴)五月大水,雷雹风雨如注,河水暴涨,木连根拔,蔽河而下,桥梁尽毁(《定远厅志》)”,“(镇安)六月初六日,山水涨发,县城西门外之红花桥左右猝被淹浸(《故宫奏折抄件》)”是河谷洪水的史料记载;山坡重力作用灾害的记载如:“(镇巴)大水。五块石山崩,坏市廛民屋(《定远厅志》)”,“(旬阳)秋大水,山崩(《旬阳县志》)”;而沟谷泥石流的记录也出现在史料中,如:“(紫阳)县城大暴雨,长滩沟发生特大型泥石流,汉水被壅为险滩(《紫阳县志》)”,“(汉阴)八月望日夜,蛟出城东龙岗之阿,倾陷真武庙及附近坟墓,月水遂溢县城。城东龙衮函由此得名(《汉阴县志》)”。

本文研究的时间区间为明清时期,对应1368—1911年。自明代始,地方志、史料资料日渐丰富,而有清一代的史料数量更多,内容更为具体,连续性更强,因而从明清方志、史料中较易得到相关灾害资料。本文对明清时期陕南汉江上游山地灾害的统计主要是根据《陕西省自然灾害史料》、《陕西历史自然灾害简要纪实》、《西北灾荒史》[12-14]和陕西地情资料库中当地各县县志,选取史料中有明确记载发生时间、地区及灾情的山地灾害事件,如:“(安康)八月初八日至十二日,大雨如注,汉水泛滥,更兼东西施家沟、陈家沟、黄洋河山水泛涨,围绕城垣。十四日水高数丈,由城直入,冲塌房屋,淹毙人口(《故宫奏折抄件》)”。在对事件进行印证整理后,统计陕南汉江上游明清发生的山地灾害。据统计资料显示,1368—1911年的543年间,有明确记载发生时间、地点和灾情的山地灾害共187条,其中记载河谷洪水的有173条,山坡重力作用18条,沟谷泥石流6条。史料记载的山地灾害多为河谷洪水灾害,原因在于,较山坡重力作用和泥石流,河谷洪水受灾面积更广,较易被观察,加之对农业生产影响大,在明清以农业为本的封建社会中,也更受到史料修编者和统治者的重视,留下文字记录。研究区域特殊的地质地貌、气象水文等自然条件,决定了该区属山地灾害易发区,且本区由降雨导致的山坡重力作用(包括滑坡、崩塌、裂陷、剥落)、沟谷泥石流、河谷洪水三种山地灾害多具有同步叠加、连续重复、交错出现等特点[10],并以危害极大的山地灾害链形式出现[11]。而以降水致灾灾种为链首的山地灾害链又具有种类繁多、结构复杂的特点[11]。因此,研究将该区山地灾害作为整体,探究本区山地灾害整体上的时空变化规律。

在统计过程中,一年中有2次及以上山地灾害时间记载的,均按1次统计。如1883年有文字记载的山地灾害有:“(城固、西乡)清光绪九年,六月二十日,城固、西乡猛雨,山水涨发,冲淹沿江田庐、秋稼;八月,汉水涨,冲刷杨寨等四处田地(《故宫奏折》)”、“(岚皋)六月二十八日大雨如注,山水陡发,将该厅东南乡自溢河坝起至笔架山止,及花栗树保上岚河等处,河狭水猛,居民不及迁避,淹毙大小人民六十一丁口,沿河房屋间被冲塌,两岸秋禾田地水堰亦多冲刷(《故宫奏折抄件》)”以及“(镇安)六月二十一日,天降大雨,沟水陡发,致将居民江道元一家住房冲倒三间,压毙男女大小七口(《故宫奏折抄件》)”、“(平利)是日,天降大雨,山水陡涨,将该县西南乡,秋禾田地被水冲刷(《故宫奏折抄件》)”、“(褒城)八月江水涨发,致杨寨等四处,滨江田亩冲刷二千二百三十八亩零(《续修陕西通志稿》)”,此处按1次统计。

2 山地灾害时空变化特点

2.1 时间分布

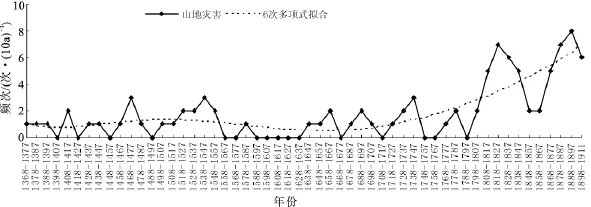

2.1.1 山地灾害发生的频次变化 图1是以10年为单位统计的明清时期陕南汉江上游山地灾害发生频次。可以看出,明清时期陕南汉江上游山地灾害总体上表现为波动增加的趋势。1398—1470年、1418—1427年、1448—1457年、1478—1497年、1558—1577年、1588—1637年、1668—1677年、1708—1717年、1748—1767年、1788—1797年无山地灾害记录,为山地灾害少发期,或为史料记载的缺失。特别是1588—1637年长达49年无山地灾害记录,而这一时期正是16世纪末(1581—1644年)气候转冷期[15],各种灾害频繁发生。这种山地灾害史料记载反常的现象,其原因可能是本时期正值明朝衰亡的万历、崇祯朝,社会动荡,统治阶级无暇对灾害进行记录,造成山地灾害记录的缺失。而在1408—1417年、1468—1477年、1518—1557年、1658—1667年、1688—1697年、1728—1747年、1778—1787年、1798—1911年山地灾害发生最为频繁,频次依次为:2、3、2.3、2、2、2.5、2和4.8次,分别对应明前期,明成化年间,明正德、嘉靖年间,清顺治时期,清康熙中期,清雍正和乾隆前期,清乾隆后期以及清嘉庆以后,特别以嘉庆以后山地灾害频次最大。

山地灾害发生的年际分布与气候变化存在一定的关系。本文研究的明清时期正处于“明清小冰期”,小冰期是相对于之前全新世暖期总体上的变冷现象。15世纪初至20世纪初的气候寒冷期内,气候变化仍表现出频率不同的冷暖波动:明初气候较为温暖,15世纪开始进入冰期寒冷时期,17世纪初中期为小冰期最盛期,19世纪为冷期,而18世纪和20世纪为暖期。其中1520—1560年、1620—1660年、1720—1730年、1830—1840年、1890—1916年为气候冷暖波动或冷暖交替时期[16]。而陕南汉江上游山地灾害高发期1518—1547年、1728—1747年、1818—1837年、1878—1897年基本对应气候的不稳定期。

图1 明清陕南汉江上游山地灾害频次统计Fig.1 The mountain hazards frequency statistics of upper reaches of the Hanjiang River in Southern Shaanxi in Ming and Qing dynasty

本区山地灾害发生的频率变化可分为4个阶段:第1阶段为1368—1467年,对应明洪武至成化前期,山地灾害呈现缓慢减少的趋势,此阶段初期本地区山地灾害发生较多,其中1368—1417年所对应的明初洪武至永乐中期的50年共发生5次山地灾害,此后灾害发生减少;第2阶段为1468—1567年,为明成化初期至嘉靖后期、隆庆初期,灾害发生呈缓慢上升的趋势,本阶段后期1518—1567年对应的明正德、嘉靖时期,50年发生灾害8次;第3阶段为1568—1717年,对应明隆庆前期至清康熙后期,本阶段山地灾害的发生再次呈现缓慢下降的趋势;第4阶段为1718—1911年,是清康熙后期直至清末,此阶段为本区山地灾害发生的高频时期,共发生山地灾害64次,平均3.02年发生1次,占山地灾害总数的69.57%。

2.1.2 山地灾害的多项式拟合 以10年为单位,利用最小二乘法[17]对该区域明清时期山地灾害进行6次多项拟合,得出图1中的趋势线。拟合方程为

回归决定系数R2=0.630 7,r=0.79,通过显著性水平α=0.01的检验。式中y为山地灾害次数,x为以10年为间隔的序号,r为相关系数。拟合曲线显示出10年尺度下山地灾害的频次变化具有显著的波动性和阶段性(缓慢减少期—缓慢增加期—缓慢减少期—快速增加期),也充分说明将明清时期陕南汉江上游山地灾害序列划分为4个阶段的合理性。

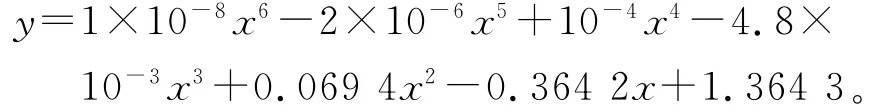

2.1.3 山地灾害的季节分布 除具有年际波动的特征,明清时期研究区山地灾害的发生与季节和月份也有明显的关系。鉴于本研究依据的历史资料中,对山地灾害发生具体时间的记载有的采用月份、有的采用季节,在进行山地灾害季节发生规律研究时,凡对灾害发生月份有明确记载的,统计到相应的月份,凡对灾害发生时间记载为某一季节的,则在对应的三个月各记一次。这种统计方法虽然会造成合计总次数的增多,但对灾害季节发生规律的阐释不会造成影响。另外,采用这种统计方法,可以避免统计时“季”与“月”两种单位的混淆,有利于对灾害发生月份进行分析和总结[18]。

根据历史文献记载,明清时期本区有明确月份或季节记载的山地灾害115次,从表1可以看出,灾害的发生具有明显的月份(阳历)和季节特点。灾害发生最多的月份为7月,占总数的25.6%,其次为8月、6月和9月,分别占18.1%、16.9%和14.4%,而1月、2月、3月和12月则无山地灾害记录。山地灾害主要集中在6—9月份,共占总数的75%。从季节上看,夏季山地灾害发生频次最高,秋季次之,春季少,而冬季则无。夏季和秋季山地灾害发生频次多,是明清时期陕南汉江上游地区山地灾害在季节分布上的一个显著特点。这与陕南汉江上游降水多集中在夏秋两季有关。

表1 陕南汉江上游山地灾害季节和月份分布Tab.1 The seasonal and monthly distribution of mountain hazards of upper reaches of the Hanjiang River in southern Shaanxi

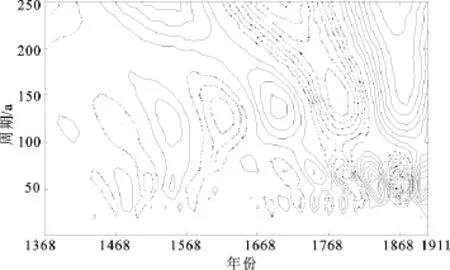

2.1.4 山地灾害发生的周期性特点 为了探究明清时期陕南汉江上游山地灾害发生的周期特点,运用Matlab小波方法对山地灾害数据进行处理,分析不同时间尺度的周期变化特征,得到明清时期陕南汉江上游地区山地灾害的周期震荡图(图2)。由图2可见,研究区山地灾害周期性明显,存在不同尺度的周期变化:100a以上尺度、40~100a尺度以及40a以下尺度,周期中心分别是145a、55a、35a。其中100a以上尺度的周期震荡最为明显,期间陕南汉江上游的山地灾害经历了多—少—多—少的循环变化;而45~100a尺度上也存在明显的周期震荡;相对而言40a以下尺度表现较不稳定,多—少交替频繁。

图2 明清陕南汉江上游山地灾害周期变化Fig.2 The mountain hazards cycle of upper reaches of the Hanjiang River in southern Shaanxi in Ming and Qing dynasty

2.2 山地灾害的空间分布

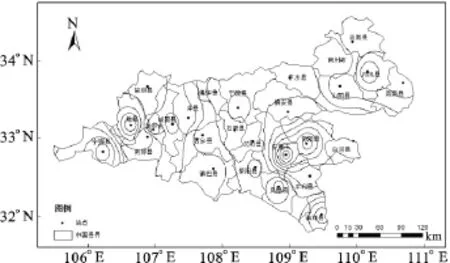

统计明清时期陕南汉江上游各县山地灾害发生的频次,并运用ArcGIS绘制成图3。结果表明,勉县、安康市、旬阳、南郑等地山地灾害发生较多,都在20次以上;其次为留坝、城固、白河、洋县、镇巴、平利、汉中市、西乡、镇安、宁强、佛坪、汉阴、石泉、商洛市、柞水、紫阳、宁陕等地,山地灾害发生频次为6~19次;岚皋、洛南、山阳、镇坪、商南等地山地灾害发生较少,均在5次以下。山地灾害发生频次的空间分布具有明显差异,安康盆地的安康市、旬阳,汉中盆地的勉县、南郑为两个高频中心,而大巴山地的岚皋、镇坪,秦岭南麓的洛南、商南、山阳、丹凤则是两个低频中心。秦岭南坡各县山地灾害发生次数平均为7.1次,大巴山地各县平均为8.4次,大巴山地诸县多于秦岭南坡;而汉江谷地各县山地灾害发生次数平均为15.4次,为频次最高的区域。山地灾害发生频次汉江上游谷地诸县最多,大巴山地次之,而秦岭南坡最少。其原因可能是明清时期汉江上游谷地诸县地势较为平坦,适合农业生产,聚集的人口较多,为山地灾害承灾体集中的区域,各种山地灾害对人类社会带来的影响强烈,史料记载也相对丰富,多出现“淹死人畜”、“漂流房屋”、“田苗尽伤”、“全城淹没”、“沟渠桥梁尽壅圮”等记录。而谷地南北的大巴与秦岭山区虽然地质地貌及水文条件更易造成山地灾害的发生,但由于此区域山陡地薄,人口较汉江河谷地区少而分散,史料记载的山地灾害发生频率反倒不如汉江谷地诸县频繁。

图3 明清陕南汉江上游山地灾害发生频次空间差异Fig.3 The mountain hazards frequency spatial differences of upper reaches of the Hanjiang River in southern Shaanxi in Ming and Qing dynasty

3 讨论

3.1 明清时期陕南汉江上游山地灾害类型及特点

陕南汉江上游地区特殊的地质地貌、气象水文等自然条件决定了该区属山地灾害易发区,加上人类长期不合理的资源开发,使本区成为山地灾害多发区。明清时期陕南汉江上游发生的山坡重力作用灾害中,除明天顺五年(公元1461年)柞水“南山崩”未载明原因,及明成化二十三年(公元1487年)柞水“南山震裂”的原因为地震,其他都与降水有关。如明正德三年(公元1508年)白河、旬阳“夏大雨,山崩”;明嘉靖三十三年(公元1554年)褒城“平地水深三尺,山崩石裂”;清康熙二十七年(公元1688年)洋县“夏暴雨如注,水涨甚猛,北山崩裂,树木连根蔽江而下,桥梁尽毁”;清雍正八年(公元1730年)安康“五月大水,山崩”。至清嘉庆、道光、咸丰、同治、光绪年间,都有由于降雨引发的山坡重力作用造成山地灾害的历史记录。可见本区山坡重力灾害的诱发因素是长时间的持续降雨或暴雨。

本区泥石流发生频繁,分布广,主要集中在沟谷上游段。明清时期本区泥石流记录如:清乾隆二年(公元1738年)镇安“楼子石一带地方出蛟”,清嘉庆二十二年(公元1818年)紫阳“县城移动大暴雨,长滩沟发生特大型泥石流,汉水被壅为险滩”。几乎每条泥石流的记录中,都有记载该次灾害带来的影响,有“冲坏邑中田屋及小儿猪牛”、“水淹百余家”、“倾陷真武庙及其附近坟墓”、“冲没草房四间,地60余亩,淹毙民妇一口”这类造成居民生命财产损失的,也有“汉水被壅为险滩”、“月水遂溢县城”这类造成河流堰塞的。在收集的明清时期陕南汉江上游山地灾害史料中,山坡重力作用及泥石流灾害记录相对较少,可能是因为这两种山地灾害并不像河谷洪水影响范围大,不容易被观察和记录。而在收集到的山坡重力作用和泥石流灾害历史记录中,84%为清代的灾害记录,特别是清嘉庆之后的占到72%。其原因可能是清朝的赈灾制度促成了地方对相关山地灾害较详细的记录和上报,再加上清嘉庆之后陕南人口数量增加,人口分布呈现由汉江谷地到秦巴山中高山区的特点,作为山地灾害承灾体的人在本区分布范围更广,如此,多发在秦巴中高山中的山地灾害才得以较多地记录下来。从山地灾害发生的空间上来说,明清时期研究区的山坡重力作用和泥石流灾害在汉江谷地(褒城、城固、洋县、汉阴、安康、旬阳、白河)、秦岭南麓(镇安、留坝、佛坪)和大巴山地(紫阳、镇巴、平利、镇坪)都有发生。

史料中,本区河谷洪水灾害记载丰富。发生在明朝的河谷洪水灾害文字记录较为简单,在对洪水灾情进行简单描述的同时,也涉及洪水造成的损失。如“(勉县)六月,汉水涨溢,倾沔县城(《汉中府志》)”,“(城固)汉江溢涨(《城固县志》)”,“(南郑)七月汉江涨,漂坏民舍(《南郑县志》)”。至清朝,史料中对此类灾害的描述日趋详尽,如康熙二十七年(1688年)“(洋县)夏暴雨如注,水涨甚猛,北山崩裂,树木连根蔽江而下,桥梁尽毁(《洋县志》)”,嘉庆二十年(1815年)“城固等九厅州县六月内,雨水稍多,以致山河水发,民房地亩营田间被冲淹,城垣衙署兵房等项,亦有被水淋塌(《故宫奏折抄件》)”,光绪九年(1883年)“(岚皋)六月二十八日大雨如注,山水陡发,将该厅东南乡自溢河坝起至笔架山止,及花栗树保上岚河等处,河狭水猛,居民不及迁避,淹毙大小人民六十一丁口,沿河房屋间被冲塌,两岸秋禾田地水堰亦多冲刷(《续修陕西通志稿》)”。

陕南汉江上游地区山地灾害具有同步叠加、连续重复、交错出现等特点,常形成山地灾害链[10]。降水是导致本区山地灾害链形成的首要原因。这在史料记载中亦有体现,如道光二十七年(1847年)“(洋县)七月大雨旬日,南北各山溪俱起蛟发洪,树木蔽江而下,漂没田地房屋人口甚多(《洋县乡土志》)”,咸丰八年(1858年)“(镇巴)大水。坏民田庐,大池堡、袁家沟山崩,民幸无伤(《定远厅志》)”,光绪二十年(1895年)“(城固)先旱后涝,大雨40多天,洪水裂石摧山,漂没田舍,人畜伤亡(《城固县志》)”,以及光绪二十三年(1897年)“(镇坪)雨涝48天,苞谷青空。八月二十八日大水……东关外、茅坝和的中心场、白土岭、猛子岗同时山崩,河水被阻(《镇坪县志》)”。

3.2 明清陕南汉江上游山地灾害原因分析

地质地貌是山地灾害发生的基础,气候水文是主导[19]。自然条件叠加明清时期人类长期不合理的资源开发,使研究区山地灾害多发,并对人类社会带来巨大危害。

3.2.1 明清时期陕南山地灾害的自然条件 地层岩性是明清时期研究区山地灾害的物质基础。陕南汉江上游地区的地质基础是东西走向的秦岭褶皱带和大巴山翘起。本区受多次构造运动的塑造,境内的褶皱、断裂发育,山高沟深、坡度陡、地质构造复杂、岩石破碎,构成了发生山地灾害的地质条件。另外,本区大部山体岩体是强风化千枚岩,重力崩塌和错落滑坡活跃。区域基岩风化壳覆盖主要为较薄的新生代坡积物和洪积物,加上山体高耸沟谷纵深,雨季到来时山洪频发,并常伴有泥石流灾害[10]。而汉中、安康盆地周边土质为膨润土,在局地持续或强降雨的情况下,滑坡、泥石流并发灾害极为严重[13]。

地形地貌是明清时期研究区山地灾害的决定性因素。陕南汉江上游在地貌上属石质高中山山地,秦岭—汉江谷地—大巴山自北向南排列,形成两山夹一川、南北高中间低的地势结构[4]。区内汉江主要河段为“U”形峡谷及基岩山坡[20],河谷地区在石泉、紫阳、安康和旬阳段河道弯曲程度大,且此河段流域内南北支流多,水量丰富,洪水汇水迅速。本区地貌上山高谷深、河流深切、陡坡、地形复杂多样的特点,为河谷洪水、山坡重力作用、泥石流等山地灾害的发生提供了地形地貌条件。

气候水文是明清时期研究区山地灾害的主导因素。陕南汉江上游属于北亚热带湿润半湿润季风气候区,年降水量在800mm以上,降水季节变化大,多集中在夏秋两季,造成夏秋季节的暴雨或长时间持续降雨[6],6—9月降水量占全年降水量的60%~70%[9]。高强度、长时间的降雨是本区河谷洪水的起因,也是产生山坡重力作用、泥石流的水源条件和激发因素。从史料记载中,可见“(宁强、南郑)六月大雨,暴溢,巨木蔽江而下抵南岸”,“(镇安,洛南,山阳、商南)闰六月骤雨,山水泛涨,伤稼穑”,“(略阳)五月,大雨,高家山崩”,“(白河、旬阳)夏大雨,山崩”,“(宁陕)六月大雨六十日,诸谷皆溢”,“(洋县)夏,暴雨如注,水涨溢,北山崩裂,树木蔽江而下”的记录。以上对山地灾害的描述,无不指出降雨是灾害发生的诱因。研究表明,明清时期本区山地灾害主要集中在夏秋两季,6—9月山地灾害占全年山地灾害的75%。山地灾害与区域降雨在发生季节上的一致性,也反映了降雨与明清时期研究区山地灾害的必然联系。另外,除了季节降水致使明清时期研究区山地灾害集中分布于夏秋季外,明清时期气候的冷暖波动与研究区山地灾害发生的年际分布也存在一定的关系。在“明清小冰期”这个从15世纪初至20世纪初的气候寒冷期内,1520—1560年、1620—1660年、1720—1730年、1830—1840年、1890—1916年为气候冷暖波动或冷暖交替时期[16],而陕南汉江上游山地灾害高发期1518—1547年、1728—1747年、1818—1837年、1878—1897年基本对应气候的不稳定期。

3.2.2 明清时期陕南山地灾害与陕南汉江上游人口增殖 灾害是社会与自然综合作用的产物,灾害的形成就是承灾体不能调整、适应环境变化的结果[21]。明清时期陕南汉江上游山地灾害的发生,除受上述地质地貌和气候水文自然因素影响外,还与承灾体密切相关。承灾体是灾害因子作用的对象,是人类及其活动所在的社会与各种资源的集合[22]。在一定程度上,可以说没有承灾体就没有灾害。因此,在对明清时期本区山地灾害的原因进行分析时,有必要考察作为承灾体的区域人类活动的特点,并分析人类活动对山地灾害发生产生的影响。

明清时期,本区人类活动最主要的特征是经济型移民的迁入[23]。明初陕南封禁,人口主要集中在汉水谷地;永乐至宣德移民逐渐迁入,逐渐难以禁止;成化年间政府承认流民合法性导致移民浪潮,此时移民主要集中于汉水沿岸和部分山区。明末清初,由于兵祸不断,陕南汉江上游地区人口大幅下降,即使是河谷地带也人口稀少,更不用说丘陵山地。至清康熙、雍正朝,外省移民零星迁入陕南,但清代第一次大规模的移民高潮则出现在乾隆初年至四十年,并且随着移民的增多,其分布出现了由盆地至低山丘陵的趋势。其后,人口增长速度减缓,至嘉庆初进一步放缓,嘉庆中至道光年间再现移民高峰。根据萧正洪[24]的研究,康熙中期陕南人口在49万左右,而到了道光初,增至396万,这样的人口高速增长主要是由于移民的迁入造成的。其中,山地各县的人口增长主要依靠外来人口的迁入。

通过将明清时期陕南汉江上游地区的山地灾害与本区移民迁入和人口变化进行对比,发现明清时期各时段山地灾害的发生频次高低与移民迁入造成的人口增减存在较好的对应关系。在移民兴盛、人口增多的时期,山地灾害频次有所增加,而在人口大幅减少的时期,山地灾害频次降低甚至无山地灾害记录。本区山地灾害在1468—1477年出现的高峰期,对应随明成化年间因政府承认流民合法性而至的移民浪潮,迁入本区人口增多;1588—1637年间正值明朝衰亡的万历、崇祯朝,社会动荡灾祸频仍,研究区人口大幅减少,此时段无山地灾害的相关记录;1728—1747年的山地灾害高峰期,则对应清雍正和乾隆前期,在经历了康熙招垦后,陕南在雍正、乾隆时期移民增多,人口增加;而山地灾害发生频次最高的1798—1911年间,为清嘉庆以后至宣统,由于前期移民招徕政策的成效显现,陕南汉江上游人口增殖迅猛,再加上玉米、马铃薯等高产旱作粮食的引进,本区人类分布范围日广,由河谷丘陵地区走向中高山地[25],随着作为山地灾害承灾体的人口增多、分布范围日益广泛,本区地质地貌、气候水文等自然条件造成的河谷洪水、山坡重力作用、泥石流等更加普遍地作用于承灾体,由“灾”而成为“灾害”,反映在各种历史文献记载中的山地灾害在发生频次及地点上都明显增多。

在明清时期研究区山地灾害中,人类既是承灾体,又是致灾因子[22]。随着明清时期本区人口增殖,与之相伴的是对自然资源的不合理开发以及由此造成的生态环境的破坏。由于明清人口增殖的压力,明清政府均鼓励山区开发及向山区转移人口[23]。尤其在清中后期,由于平川和低山丘陵区的土地利用几乎饱和,移民走向秦巴深山老林区。因发展生产的需要,受制于生产技术的低下,刀耕火种的粗放耕作方式以及对坡地的耕垦在研究区普遍存在[25]。这种滥伐森林、耕垦坡地等不合理的资源开发活动造成了本区山地自然植被的破坏,以致每遇久雨、暴雨,就会引起强烈的坡面冲刷,造成严重的河谷洪水灾害和水土流失,致使局部山体失去平衡,随之发生山坡重力作用和泥石流灾害[26]。进而,研究区山地生态环境的破坏以及水土流失的加剧,进一步引起平川地带生态环境的连锁反应[27],造成清中后期研究区山地灾害频繁。

明清时期研究区山地灾害,既有地质地貌、气候水文等自然条件的原因,同时也叠加了人类社会的因素。明清时期本区人类活动最主要的特征是移民的迁入和人口增殖,伴随而至的是山地灾害承灾体的增多及历史资料记载的山地灾害发生数量和地域的增多;同时由于人口增殖引起的资源不合理开发和环境破坏,增殖的人口也成了本区山地灾害的致灾因子。

4 结论

(1)明清时期陕南汉江上游地区山地灾害类型分为河谷洪水、山坡重力作用和泥石流,山地灾害共发生187次,平均2.9年发生一次。总体上,本区山地灾害发生频次呈波动上升的趋势。

(2)明清时期陕南汉江上游地区山地灾害可以分为4个阶段:第1阶段为1368—1467年,山地灾害呈减少趋势;第2阶段为1468—1567年,山地灾害呈上升趋势;第3阶段为1568—1717年,山地灾害再次呈现下降的趋势;第4阶段为1718—1911年,为山地灾害发生的高频时期。

(3)明清时期陕南汉江上游地区山地灾害季节分布不均,主要发生在夏季与秋季,集中在6—9月,占总灾害次数的75%。

(4)明清时期陕南汉江上游地区山地灾害存在100a以上、40~100a以及40a以下尺度的周期变化。周期中心分别是:145a、55a、35a。其中100a以上尺度的周期震荡最为明显,期间陕南汉江上游的山地灾害发生经历了多—少—多—少的循环变化。

(5)明清时期陕南汉江上游地区山地灾害的发生频次在空间分布上存在差异,安康盆地的安康市、旬阳,汉中盆地的勉县、南郑为两个高频中心,而大巴山地的岚皋、镇坪,秦岭南麓的洛南、商南、山阳、丹凤则是两个低频中心。

(6)明清时期地质地貌是陕南汉江上游地区山地灾害发生的基础,气候水文是主导;人类社会作为山地灾害的承灾体,同时也是山地灾害的致灾因子。

致谢:感谢陕西师范大学吴成基教授对本文写作提供的启发与帮助。

[1]邹翔,任洪玉.陕西省山洪灾害成因与分布规律研究[J].长江科学院院报,2008,25(3):50-53.

[2]任洪玉,张平仓,黄钰玲,等.中国山洪灾害的区域差异性研究:以湖南和陕西为例[J].中国农学通报,2006,22(8):569-569.

[3]李玉文,王盘兴,杜继稳,等.秦巴山区暴雨及其诱发地质灾害的特征分析[J].陕西气象,2007(1):21-25.

[4]孙果梅,况明生,曲华.陕西秦巴山区地质灾害研究[J].水土保持研究,2005,12(5):240-243.

[5]殷淑燕,王海燕,王德丽,等.陕南汉江上游历史洪水灾害与气候变化[J].干旱区研究,2010,27(4):522-528.

[6]彭维英,殷淑燕,朱永超,等.历史时期以来汉江上游洪涝灾害研究[J].水土保持通报,2013,33(4):289-294.

[7]仇立慧,殷淑燕,黄春长,等.清代汉江上游洪涝灾害及其影响研究[J].干旱区资源与环境,2012,26(10):57-61.

[8]孟婵,殷淑燕.清末以来陕西省汉江上游暴雨洪水灾害研究[J].干旱区资源与环境,2012,26(5):46-51.

[9]赵永国.陕西秦巴山区的山地灾害及其防治对策[J].灾害学,1990(1):39-43.

[10]陕西省地方志编纂委员会.陕西省地理志[M].西安:陕西人民出版社,2000.

[11]钟敦伦,谢洪,韦方强,等.论山地灾害链[J].山地学报,2013,31(3):314-326.

[12]陕西省气象局气象台.陕西省自然灾害史料[M].西安:陕西省气象局气象台编印,1976.

[13]陕西历史自然灾害简要纪实编委会.陕西历史自然灾害简要纪实[M].北京:气象出版社,2005.

[14]袁林.西北灾荒史[M].兰州:甘肃人民出版社,1994.

[15]葛全胜.中国历朝气候变化[M].北京:科学出版社,2011:493-508.

[16]徐蕊.明清时期中国大陆的气候变化[J].首都师范大学学报:自然科学版,2009,30(6):67-70.

[17]赵景波,马莉.明代陕南地区洪涝灾害研究[J].地球科学与环境学报,2009,31(2):207-211.

[18]耿占军,仇立慧.清至民国陕西水旱灾害研究[J].中国历史地理论丛,2014,29(1):39-47.

[19]胡海涛,袁志梅.山地灾害山洪-滑坡(崩塌)-泥石流的成生联系[J].中国地质灾害与防治学报,1988(s1):87-90.

[20]张楷.汉江上游暴雨洪水特性研究[J].灾害学,2006,21(3):98-102.

[21]Eddy J A,Baker D J,Broecker W S,et al.Global change in the geosphere-biosphere[M].Washington D C:National Academy Press,1986.

[22]史培军.再论灾害研究的理论与实践[J].自然灾害学报,1996,5(4):6-17.

[23]薛平拴.陕西历史人口地理[M].北京:人民出版社,2001:23-177.

[24]萧正洪.清代陕南流民与人口地理分布的变迁[J].中国史研究,1992(3):94-105.

[25]陶卫宁.历史时期陕南汉江走廊人地关系地域系统研究[D].西安:陕西师范大学西北历史环境与经济社会发展研究院,2000.

[26]佳宏伟.清代陕南生态环境变迁的成因探析[J].清史研究,2005(1):55-66.

[27]张力仁.清代陕南秦巴山地的人类行为及其与环境的关系[J].地理研究,2008,27(1):181-192.

〔责任编辑 程琴娟〕

Mountain hazards of upper reaches of the Hanjiang River in southern Shaanxi in Ming and Qing dynasty

DANG Qun1,2,YIN Shuyan1*,YIN Fangyuan1,LI Huifang1,WANG Meng1

(1School of Tourism and Environment Sciences,Shaanxi Normal University,Xi′an 710119,Shaanxi,China;2School of Management,Xi′an University of Science and Technology,Xi′an 710054,Shaanxi,China)

Based on the historical document of mountain hazards in the upper reaches of the Hanjiang River,southern Shaanxi from 1368to 1911,the frequency,the temporal and spatial variation of mountain hazards were statistically analyzed.The results showed that,in Ming and Qing dynasty,mountain hazards were mainly flood in river valley,gravity erosion in hillside and debris flow.The occurring frequency is 2.9years,and showed an increasing trend.The mountain hazards have been divided into four periods.It showed a decreasing trend from 1368to 1467,the decreasing trend from 1468to 1567,the descending trend again from 1568to 1717,and it had the most hazards from 1718to 1911.In temporal,the hazards were concentrated on summer and autumn,from June to September.In spatial,there were high-frequency centers and lowfrequency centers.The geology and geomorphology,and the climate were the main causes producing mountain hazards.The human activity was the affected body and the cause of mountain hazards at the same time.

P467

:A

1672-4291(2015)05-0076-08

10.15983/j.cnki.jsnu.2015.05.451

2015-04-13

国家自然科学基金(41371029);中央高校基本科研业务费创新团队项目(GK201301003);西安科技大学培育基金(201111)

党群,女,博士研究生,研究方向为气候变化及其社会影响。E-mail:harrietdang0220@126.com

*通信作者:殷淑燕,女,教授,博士生导师。E-mail:yinshy@snnu.edu.cn