利拉鲁肽联合沙格列汀治疗老年脆性2型糖尿病效果

李志杰 张文书 张国平

利拉鲁肽联合沙格列汀治疗老年脆性2型糖尿病效果

李志杰 张文书 张国平

随着生活方式的改变及人口日益老龄化因素的影响,我国老年糖尿病(DM)的发病率迅速增加,目前≥60岁的老年DM发病率>20%[1]。1934年国外学者首次用脆性糖尿病(brittle diabetes,BD)描述了DM患者不可解释的血糖水平的明显变化[2];BD又称不稳定性DM,以往认为BD是1型糖尿病(T1DM)中的一种特殊类型,但临床观察表明,病程长且病情较严重的2型糖尿病(T2DM)同样可以发展为BD,老年患者由于其神经、体液调节功能减退,对低血糖反应迟缓,更易发生严重的低血糖和反应性高血糖,老年T2DM患者中BD所占比例明显增高[3]。BD也多见于某些胰岛功能近乎衰竭的晚期T2DM患者。因此找寻一种合理的治疗方法成为近来研究热点[4],老年BD具有血糖昼夜波动大、病情极不稳定、低血糖与酮症反复交替的特点,是DM处理的一大难题。我科采用利拉鲁肽联合沙格列汀治疗老年BD疗效显著,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2012年5月至2014年5月我院内一科收治老年BD患者38例,均为T2DM患者,男21例,女17例,年龄61~83岁,病程5~21年。随机分为研究组19例,男11例,女8例,年龄60~81岁,平均(68.9±3.9)岁;对照组19例,男10例,女9例,年龄61~83岁,平均(69.1±4.1)岁。所有对象住院前均使用口服降糖药或联合胰岛素治疗,其中29例正使用胰岛素(男19例,女10例),其余9例因恐惧反复发作的低血糖,再次改为口服降糖药,但血糖控制差。2组入院前均发生过低血糖晕厥现象,平均频率为0.65次/d,所有患者均采用进食缓解低血糖症状,其中5例患者曾出现过低血糖昏迷现象。入院后监测空腹血糖(FPG)、餐后2 h血糖(2hPG)以及糖化血红蛋白(HbA1c)。2组患者年龄、性别差异无统计学意义(P>0.05)

1.2 诊断标准 对BD的诊断目前没有统一的标准,潘长玉等[5]在《实用内分泌学》第2版中提出了比较严格的标准。连续数月保持恒定进食量、运动量及胰岛素用量和注射方法不变,如果患者仍同时出现以下5种情况:(1)反复测定每天早上空腹血糖日差变动>5.55 mmol/L,变动百分率呈V形曲线者;(2)每日间尿糖排出量在>30 g范围内波动;(3)不能预期的低血糖发作;(4)频繁出现尿酮体阳性;(5)血糖日内变动幅度>11.1 mmol/L,而且无明确原因可查(但须除外Somogyi效应及黎明现象)。38例入院患者均已排除感染等引起血糖升高诱因,反复出现低血糖和酮症,均达到以上诊断标准。

1.3 方法 入院后均严格控制饮食,适当运动,对照组用诺和锐30R皮下注射3次/d,起始剂量0.2 U/(kg·d),以后随血糖调节用量;三餐后加用二甲双胍口服,起始剂量0.25~0.5 mg/次。研究组用利拉鲁肽0.6 mg,1次/d,早餐前皮下注射;沙格列汀早餐前口服,1次/d,起始剂量2.5~5 mg/次。均根据血糖调整药物剂量,将FPG控制在<7.8 mmol/L,2hPG< 11.1 mmol/L,并随访12周。

1.4 统计学方法 应用SPSS 13.0进行分析,计量资料以¯x±s表示,2组间均数比较采用t检验,组间率的比较采用χ2检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

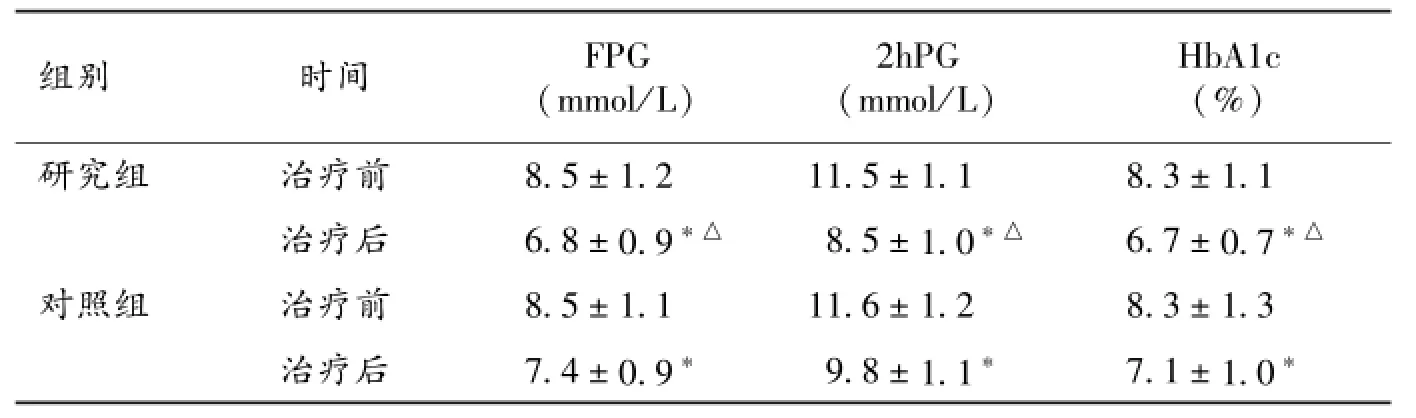

2.1 治疗前后血糖指标比较 治疗前研究组FPG范围为2.8~18.5 mmol/L,平均(8.5±1.2)mmol/L,2hPG平均为(11.5±1.1)mmol/L,HbA1c平均为(8.3±1.1)%;对照组FPG范围为2.8~17.5 mmol/L,平均(8.5±1.1)mmol/L;2hPG平均为(11.5±1.2)mmol/L,HbA1c平均为(8.3±1.3)%。2组治疗后FPG、2hPG以及HbA1c均较治疗前降低(P<0.05),研究组FPG、2hPG以及HbA1c均基本恢复正常,且显著低于对照组(P<0.05)。复查患者尿糖、尿酮全部阴性。见表1。

2.2 2组不良反应比较 治疗期间对照组有2例(11.1%)发生低血糖事件,无低血糖昏迷,研究组未发生低血糖事件。

3 讨论

BD的病因及发病机制尚未明确,部分研究提示可能与胰岛素自身抗体的产生、各种升糖激素分泌亢进或缺乏、DM合并植物神经功能损害、DM合并胃轻瘫、胰岛素保存不当引起蛋白变性、胰岛素注射技术的问题、皮下注射胰岛素分解或吸收障碍、精神心理状态异常、气候变化、感冒、疲劳、外伤、饮食失调、饮酒及合并感染等因素有关[6]。BD不稳定性和严重性主要表现在:对胰岛素注射剂量的调节十分敏感,当血糖升高时,稍稍增加一点胰岛素注射剂量(例如2 U)就发生低血糖,而血糖下降时,稍稍减少一点胰岛素剂量,血糖又明显升高。在1 d之内血糖可上下大幅度波动多次,病情变化难测。目前已经报道的BD患者存在的生物化学方面的异常包括中间代谢产物浓度增加、生酮作用增加,胰岛素受体异常、胰岛素注射部位吸收异常[7]。老年BD的治疗原则不是力求把血糖控制在正常范围,而是尽量减少血糖的波动;治疗目标则是FBG<7.8 mmol/L,2hPG<11.1 mmol/L,不发生酮症酸中毒及低血糖反应。老年BD的治疗比较困难,应对患者进行心理治疗,寻找并纠正可能的影响因素。

表1 2组治疗前后FPG、2hPG及HbA1c比较(x¯±s,n=19)

利拉鲁肽属人胰升糖素样肽⁃1(GLP⁃1)类似物,是一种内源性肠促胰岛素激素,能够促进胰腺B细胞葡萄糖浓度依赖性地分泌胰岛素,同时以葡萄糖浓度依赖的模式降低过高的胰高血糖素的分泌;具有作用靶点独特、疗效确切、降糖作用持久、药理作用广泛、不良反应少等优点。利拉鲁肽分泌主要受到3种因素控制:(1)摄入葡萄糖或混合饮食可刺激GLP⁃1分泌。口服葡萄糖负荷后血GLP⁃1增加6~8倍;摄入混合饮食后血GLP⁃1水平由1~10 pmol/L升高到20~50 pmol/L。餐后GLP⁃1分泌反应是迅速的,几分钟就明显升高,15~30 min可达峰值,90 min后回到基础水平。(2)神经调节:神经肽是一类强力促进GLP⁃1释放的肽,可能与餐后GLP⁃1的迅速反应和释放有关。(3)内分泌调节:大鼠十二指肠黏膜产生的葡萄糖依赖性促胰岛素多肽(GIP)可刺激GLP⁃1的分泌。GLP⁃1的发现,为老年BD的治疗提供了新的方法,它通过刺激胰岛素分泌,抑制胰升糖素分泌,抑制胃排空来实现其治疗作用,而且不会引起低血糖症的发作。GLP⁃1分泌缺乏可能与T2DM的发生有关。有报道,T2DM时GLP⁃1分泌受损,输入外源性GLP⁃1能明显增加胰岛素分泌,而其他肠促胰岛素如GIP则无影响。若输注生理量的GLP⁃1,T2DM病人餐后几乎可以不需使用胰岛素或大大减少胰岛素的用量,同时可消除餐后血糖的波动。

沙格列汀是一种新型的二肽基肽酶Ⅵ(DPP⁃4)抑制剂,目前主要用于DM的治疗,促进DM患者胃肠道细胞分泌肠促胰素,如GLP⁃1,并能延长GLP⁃1的作用时间及抑制葡萄糖依赖性GIP等的降解,起到调节胰岛细胞功能的作用,同时还能促进胰岛素的分泌,促使胰腺B细胞增加胰岛素的合成与分泌,抑制胰岛A细胞的胰高糖素的活性,具有促进胃排空的作用。临床应用每日仅需口服1次,且不受进餐时间的约束,使用较为方便,有效提高了患者的依从性。本研究认为可能是沙格列汀在增加胰岛素释放和分泌的同时,提高了B细胞对葡萄糖刺激的敏感性,延缓B细胞的功能衰竭。同时除了能改善胰岛功能以外,还能改善外周组织对胰岛素的敏感性[8]。

本研究表明利拉鲁肽皮下注射联合沙格列汀口服能够有效控制老年BD患者的FPG和2hPG,降低HbA1c,并减少低血糖事件发生。利拉鲁肽皮下注射及沙格列汀口服均为1次/d,两者合用具协同作用,且能被大多数老年DM患者所接受,是治疗老年BD的一种有效方法,用药方便,患者依从性高,值得临床推广应用。

[1] 倪娟,孟寒露,王杨天.老年糖尿病患者的胰岛素规范注射[J].实用老年医学,2013,27(6):462⁃464.

[2] 季宇,董爱梅.脆性糖尿病[J].中国现代医药杂志,2006,8(10):153⁃154.

[3] 黄家庆,徐衡,黄家晔,等.甘精胰岛素联合瑞格列奈治疗老年脆性2型糖尿病[J].基层医学论坛,2013,17(7):837⁃838.

[4] 陈名道.波动性高血糖与糖尿病并发症[J].国际内分泌代谢杂志,2006,26(5):312⁃314.

[5] 刘新民.实用内分泌学[M].2版.北京:人民军医出版社,1997:356.

[6] 周卫国,刘振杰.甘精胰岛素联合阿卡波糖治疗脆性糖尿病[J].临床误诊误治,2009,22(2):43⁃44.

[7] 劳丹华,廖虹.地特胰岛素联合门冬胰岛素治疗难控脆性糖尿病临床观察[J].医药论坛杂志,2012,33(1):101⁃102.

[8] 苏向辉,孙侃,余学锋,等.沙格列汀增加老年糖尿病患者胰岛素敏感性的效果[J].中国老年学杂志,2013,33(17):4136⁃4137.

R 587.1

B

10.3969/j.issn.1003⁃9198.2015.03.024

2014⁃05⁃06)

056001河北省邯郸市,邯郸市人民医院内一科(李志杰);056001河北省邯郸市,邯郸市邯山区贸西街道南辛街社区卫生服务站(张文书);056001河北省邯郸市,五矿邯邢职工总医院(张国平)