可穿戴技术的特点及教育应用

陈文峰 温李懿贞 赵慧臣

(1.河南大学 教育科学学院,河南 开封 475000;2.北京大学 教育学院,北京 100871)

可穿戴技术的特点及教育应用

陈文峰1温李懿贞2赵慧臣1

(1.河南大学 教育科学学院,河南 开封 475000;2.北京大学 教育学院,北京 100871)

本文详细介绍了可穿戴技术及其特点,可穿戴技术的发展前景,密切关注新技术的发展动向,而且在了解新技术应用的同时,研究、探索其对高等教育根本性的转变,并提出了可穿戴设备使用的探索。文章特别针对其在高校教学和探究活动中的应用进行了阐述和构想,这对推动当前教育技术的应用,重构当前的教育结构,拓展教学空间,促进教育改革有重要的意义。

可穿戴技术;高等教育;教育应用

一、引言

“新媒体联盟(New Media Consortium,NMC)由将近300个来自不同国家和地区的高校、博物馆、学习中心、基金会等领先学习机构和组织组成,致力于促使新信息技术在教育中的研究、开发和运用。[1]《地平线报告》2015(高等教育版)是在新媒体联盟与美国高校教育信息化协会的合作支持下,由来自17个国家的56名专家的研究成果汇集而成的。该报告旨在考察新兴技术对高等教育教与学及创造性探究所产生的潜在影响。报告放眼2016—2020年,确定了18项极有可能影响技术规划和决策的议题,包括加快高等教育技术应用的六大趋势、面临的六大挑战以及六大技术进展[2]。

可穿戴技术是《地平线报告》2013版推介的新技术,在2015版中,可穿戴技术的采用时间预计在两到三年内,这意味着“后智能时代”将融入生活。可穿戴技术研究的意义是技术设备可以感知每位用户的行为,对生活产生巨大影响。正如杨宗凯教授强调ICT(Information and Communication Technology,信息、通信、技术) 已经和我们的生活密不可分,它改变着我们的生活方式、工作节奏和学习形式[3]。在终身学习、全民学习的今天,穿戴的智能化、便捷性,拉近了不同群体和信息的联系,实现了功能和技术“齐飞”。

二、可穿戴技术的概述

(一)可穿戴技术的概念

可穿戴技术是一种研究如何把科技功能整合到人们日常随身物品里面,并进行智能化设计,开发出符合用户要求和需求的穿戴设备的技术。20世纪70年代,可穿戴之父史蒂夫・曼恩(Steve Mann)教授称,可穿戴计算机是计算机系统“用户定义个人空间,能够一直使用设备进行信息处理和通信”[4]。在下文中,可穿戴设备与可穿戴产品、可穿戴计算机都是一个概念,是可穿戴技术在不同领域的具体应用。

(二)可穿戴技术的发展

可穿戴技术并非新概念,自谷歌推出谷歌眼镜之后,沉寂多年的可穿戴技术又一次让全球瞩目[5]。13世纪的第一款眼镜,材料是水晶,1762年John Harrison发明怀表,这都是古代的可穿戴设备。20世纪80年代,可穿戴技术已应用在当时非常流行的计算器手表或手表相机中。20世纪后期中国也介入了这个研究领域。2013年11月在成都成立了中国可穿戴计算机推进联盟,并召开了相应会议讨论中国可穿戴技术的发展。2015年4月28日,“OFweek 2015中国可穿戴设备高峰论坛”以物联网2.0时代下的产业爆点为主题,围绕核心技术、软件与算法、云计算与云服务、产业资本、工业设计等热点议题,与业界共同探讨当下可穿戴生态系统的构建。

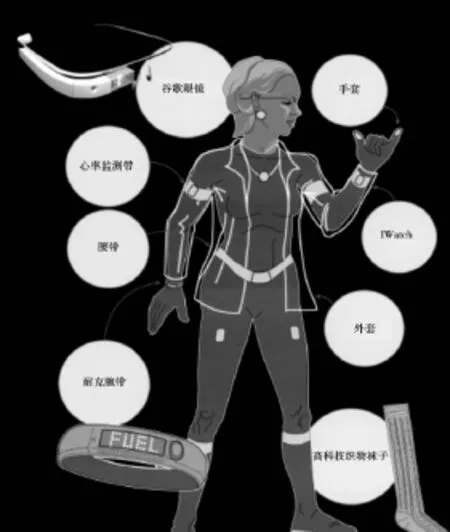

图1 可穿戴技术设备

为在可穿戴设备市场占据一方,许多大公司开始做足了准备。苹果、谷歌、微软、亚马逊以及脸谱这五大国际平台和国内的百度、盛大等公司对穿戴设备(图1)的开发和设计正如火如荼地进行着。

加拿大学者麦克卢汉20世纪60年代提出“媒介是人器官的延伸,媒介是内外世界符号传播的一种表征方式”的观点,今天的可穿戴设备实现着人的器官功能,并延长着每一个功能[6]。在可穿戴设备时代,杨孝宗教授认为,“我们要实现的就是,将人围着计算机转变为计算机围着人转”,帮助人们更加方便地从事日常活动或协助完成特定的任务,真正彰显“用户为王”[7]。

(三)可穿戴技术研究及应用状况

全球许多著名大学实验室和科研机构已对可穿戴计算技术做了很长时间的研究和技术突破。

1.ACT实验室:ACT实验室是欧洲相当先进的研究机构,在普适计算、可穿戴计算和移动技术方面尤为突出,他们的研究重点是信号处理、模式识别和机器学习技术、数据分析技术。

2.麻省理工学院媒体实验室:其在可穿戴技术方面的研究和开发不可轻视,他们在硬件科学的成绩具有创新性和前瞻性。20世纪末期他们投入这方面研究,研制出首款智能工作系统。

3.多伦多大学ePI实验室:多伦多大学人文智能实验室是ePI实验室的前身,现在是计算机视觉和智能图像处理研究实验室,研究专注于个人成像、介导现实和可穿戴计算技术等领域,主要研究优势为可穿戴式计算的硬件和开源介导现实软件。[8]

4.谷歌X实验室:谷歌X实验室是谷歌秘密创立的创新实验室。谷歌X实验室计划中有“百大冲出星际计划”,正在起步阶段,会有未来太空电梯、无人驾驶汽车、增强现实眼镜、物联网技术的投入。[9]

艾媒咨询(IMedia Research)数据显示,2012年中国可穿戴设备出货量为230万部,预计2015年可出货4000万部。随着全球可穿戴设备的兴起,中国可穿戴设备出货量也将高速增长。美国咨询公司高德纳(Gartner)预计,2016年可穿戴设备全球市场规模将达到100亿美元,预计到2018年,这一领域的全球市场规模将突破120亿美元。[10]

三、可穿戴核心技术与特点

可穿戴技术凭借其核心技术及自身的特点,使其应用前景十分广阔。

(一)可穿戴设备的核心技术

可穿戴设备作为一种新的智能机器,所具备的功能是建立在新技术基础上的,其核心技术如下:

1.片上系统(SoC)

片上系统(SoC)是一个微小型系统,如果中央处理器(CPU)是大脑,那么SoC就是包括大脑、心脏、眼睛和手的系统。国内外学术界一般倾向将SoC定义为将微处理器、模拟IP核、数字IP核和存储器集成在单一芯片上。

2.嵌入式操作系统技术

嵌入式系统诞生于微型计算机,是嵌入到对象体系中的专用计算机应用系统。由于可穿戴计算机系统的体积和存储空间十分有限,操作系统应尽量压缩到“专用”的程度,并提高实时性。这使得嵌入式操作系统成为必要,这类系统常常是实时的和微内核的,并具有极强的处理多外设能力。

3.无线自组网络技术

可穿戴计算机系统要伴随人的活动并作为一个移动节点随时联网,多个这样的节点构成一个特殊的网络,称之为自组网。在任何时刻、任何地点,不需要现有信息基础网络设施的支持就能快速构建起一个移动通信网络,它是一组带有无线收发装置的移动终端组成的多跳频、临时性自治系统。

4.数据库存储与分析挖掘技术

可穿戴计算机系统需要在移动中访问数据库,这类移动式的数据库管理技术将有别于固定的数据库管理。移动数据库具备以下特性:支持多种连接协议、完备的嵌入式数据库的管理功能、支持多种嵌入式操作系统。

5.人机交互技术

可穿戴计算机系统是一个人与计算机密不可分的集合体,因此人机交互技术是可穿戴计算机系统中的关键技术,它解决了人与计算机之间的交互问题,通过这种交互提高了对环境的感知能力。

6.无线连接技术

当多达几十个模块同时分布于人的身体时,它们之间的连接线路会变得相当笨重而需采用新的技术,将使以上问题迎刃而解,那就是采用蓝牙近距离传输技术。

7.高效能源技术

可穿戴设备伴随用户使用,需要一种长久、连续、稳定的供电模式而使设备能够正常地运行,将人体活动的运动能量(跑步时脚底的能量、跳跃能量、身体其他活动产生的能量)、热能和光能转化为电能形式。[11]

(二)可穿戴技术的特征

1.可穿戴

可穿戴设备是平台微型化、轻巧化、便携化、简约化,穿在用户身上,人与设备的物理和思维关系更紧密,特别是在荒漠、水下等严酷环境都能进行操作和使用。例如,智能纽扣照相机就能像一般纽扣一样穿戴在衣服上。

2.移动性

伴随着用户的日常活动,用户可随时操作。例如,会说话的智能鞋子,安置于鞋身各个部位的传感器可以收集鞋子的运动信息并发出俏皮的语音评论,与手机应用连接,你如果久坐不动,鞋子会告诉你:“好无聊的时间,你需要动起来。”

3.用户为中心

可穿戴技术的智能化在物理空间上表现在以用户访问为中心,达到设备为用户服务,成为用户的辅助设备的功能,更能延伸人体的肢体和记忆功能。例如小米手环,根据用户需要可设定闹铃和跑步记录。

4.交互性

可穿戴设备在帮助用户获取所需手机数据的同时,将数据进行处理,并将数据结果以可视化的形式向用户进行呈现。例如,苹果iWatch可以拨打电话和收发信息,也可以播放音乐和Siri语音搜索。

5.释放双手

应用多种方式进行数据传输和交换,使得人们获取数据的同时,能够用双手进行其他操作。例如,谷歌眼镜的拍照功能,在人们享受愉悦时,不用单独拿出摄像机就能记录美好画面。

6.集成性

用户身上的佩戴空间是有限的,可穿戴设备的需求是无限的。你不能把无限的穿戴设备全部挂在有限的身体空间上,多合一、具有丰富功能是用户的期待。加州大学圣地亚哥分校的研究人员创建了一次性的可嵌入传感器,可以分析一个人的汗水和唾液,进而改善人们的健康。

7.增强现实

增强现实是将虚拟的信息数据应用到真实的显示场景,将合成的虚拟画面、场景或系统提示信息叠加到真实场景中,以实现对现实的增强[12]。例如,以色列智能眼镜Lumus,戴上 Lumus眼镜,用户用手指在空中滑动,点击图标、查看信息的指令就能够隔空完成。

(三)可穿戴技术应用的原则

可穿戴技术正在被逐步应用到我们的生活中,在运用技术时,也要坚持一些的原则。

1.与时俱进

可穿戴设备是社会发展的产物,并随着社交关系和学习资源社会化的发展,会逐渐“飞入寻常百姓家”,但是在这个过程中要遵守社会的准则,注意保护个人隐私和信息安全。

2.美观实用

可穿戴设备要尽量做到“微”而“美”,不引起刻意的关注。利用可穿戴提升和增强用户的感知与体验能力,做到艺术和性能同等设计。

3.以人为本

以用户需求为起点和落脚点是其设计原则。可穿戴设计不仅是一种文化内涵,更具有人文关怀,它要求把用户的需求放在第一位,以系统化的思维推动用户多元思考。如小米手环的应用软件,用户可以设定来电提醒振动、监测睡眠质量和睡眠深浅状态。

4.互联互通

用户的时间都被网络碎片化,可穿戴设备可用来搜集并处理碎片化的时间。它能将个人的记录和感知进行存储,例如,它能够上传看到的照片,接收信息和上网冲浪并支持多系统平台。可穿戴设备和存储设备通过云端实现更深广的连通性和交互性。[13]

四、可穿戴技术在教育中应用的构想

(一)可穿戴设备在教育中的探究和发现

互联网的发展为数字教育成长提供了广阔空间,教育活动中的探究、记忆都需使用便捷的认知和增强现实的工具,来支持教育活动按照教育教学、学习理论进行,遵循学习者的内在学习过程而进行。

可穿戴技术在高等教育中很受热捧,高效率是它的重要因素。谷歌公司的眼镜产品能够以免提形式显示信息,能通过语音命令进行通讯,还能播放和记录学生的培训活动。这增强了医学院的领导将谷歌眼镜整合到学位课程中的信心,医学院的学生则既可以从教师的角度学习医疗程序,也可以从病人的视角对病痛感同身受。例如,加利福尼亚大学欧文医学院将谷歌眼镜纳入其学位课程中,涉及从第一、二学年的解剖学课程到第三、四学年的医院实习轮换。

一些大学在继续试验可穿戴设备并将其纳入正式的教育活动中,另一些大学的研究部门则进行了推进未来可穿戴技术设备的基础性研究。赛瑞大学和奥尔登堡大学的研究人员利用可穿戴技术,实现在真实世界事件发生过程中实时收集大脑的行为数据。被测者佩戴一种新的脑电图系统,在非传统实验室环境下进行日常活动,研究人员希望通过这种方式来了解大脑的结构、功能和过程。[14]

(二)可穿戴技术在教育活动中的应用价值

越来越多的高校开展有关“增强感应”的研发,如特制的手套,戴上它实施模拟手术或与某些科技装备互动时能增强相应的各种感觉。麻省理工学院媒体实验室对这一研究做了更大的努力,他们正在研发一种叫作“第六感装置”的设备[15],用户把任何物体的表面变成各种交互界面,当摄像头辨认并追踪到用户的手指运动轨迹的时候,这个吊坠状的可穿戴设备就会在任何物体的表面上投影出相关资讯和信息。

柔性显示屏是可穿戴技术发展的技术瓶颈。它具有低耗能、可视化的柔性平面,有耐磨损,可变化形状的特性,电子纸就是其一。三星、LG等公司研制能弯曲的发光二极管(LED)显示屏,Erogear 公司还研发出了一种可以被集成到各种衣服上的显示屏。另外,亚利桑那州州立大学柔性显示器中心(FDC)宣布突破性的柔性显示器技术在可绕式、无玻璃的基板开发出世界首个触摸屏主动矩阵显示器,引人关注。[16]

(三)可穿戴技术在教育中的应用

社会的高速发展,教育范式及学习方式发生多样化的变革。利用基于技术的建模工具,是诸多基于计算机的有意义学习的方法之一[17]。媒体设备作为思维与技术的物化产物,在教育技术的发展中产生非常大的影响,可带来更高的教学和学习效率,使非正式学习和个性化学习环境再度成为教育的焦点。教育是可穿戴技术发展空间最大和最值得关注的领域,可穿戴技术与不同学习方式的结合将成为主流而应用于教育中,这将有可能彻底改变课堂的教学方式及学习环境,促进高等教育的智能化发展。

1.将可穿戴技术用于非正式学习

联通主义理论有助于非正式学习的开展,可穿戴技术为联通主义的实现提供桥梁作用。教育中的媒体,结合学习者的特性,考虑两者之间的相互作用,“微课”就是典型的利用媒介的“微学习”,学习者可以通过零碎时间对某一具体知识点或某一专业词汇进行深入了解,可穿戴设备为此提供了附着点,以利于开展混合学习。

柔性显示屏技术使“微学习”更便利。比起平板电脑和手机,柔性显示屏更加轻便,将来随着技术的不断发展,它的价格可能会比平板电脑和手机更加便宜,对于学习者来说更易得。在今后的高等教育实践中,将柔性显示屏引入高校,让学生利用“电子纸”随时观看和查阅学习内容,将“微课”中的内容嵌入柔性显示屏提供给学生,将呈现形式与表达方式更好地融合,让学生在课堂之外便捷、随心地进行“微学习”。

2.将可穿戴技术用于个性化学习社群的建立

在我国高等教育中,学习者无中考、高考的应试压力,个性化学习存在的空间和可能性更大,因而学习者更能控制自己的学习策略和节奏。中国目前提倡的素质教育也强调对学生要“因材施教”,发展灵活、多样、开放、终身个性化的学习范式便有可能,可穿戴技术应用于个性化学习就有了价值。

通过可穿戴设备将具有共同兴趣爱好的学习者相互联系形成学习社群,并发现相关学习社群。拥有者可以从中聚集信息,并根据一定划分标准形成不同类型的信息库,例如可以根据使用者的不同喜好、倾向对用户分类。意大利牛仔品牌Replay生产出配有蓝牙的牛仔裤,能更新Facebook当前状态。其功能还能随时扩大,支持用户更新各种社交媒体的状态,在用户更新状态的同时,Replay从中进行信息收集,并根据用户的不同需求和爱好等对用户进行分类,再将与用户同组中的其他用户推荐给该用户,如此形成社群,在此社群创客(Maker)引导下,带领群体产生创意,激发创新,探究学习。

3.将可穿戴技术用于特殊专业教学

对于一些特殊的专业,比如医学、地质学、航空学等,在这些专业的教学中,如果能引入可穿戴技术,那么学习的难度和危险将明显降低,而且在模拟真实情境中进行有效教学的机会将大幅增加。

佩戴配置了可穿戴技术的手套,使用者就能够在不直接接触物体的情况下感知并遥控对象物体。考虑将此技术应用在医学教学中,尤其是在医学实习阶段,不仅可以让学生真实体会手术中的感觉,而且不会增加病人和学生的风险和负担。都柏林城市大学的一个传感器网络技术中心,研究设备能检测出有害气体然后能迅速发出警报。如果将这种技术应用于化学、地质学、考古学这一类专业的教学中,师生的安全便多了一重保障。

4.将可穿戴技术用于辅助建立“个人云”资源中心

利用现在无处不在的互联网络世界和便捷的物联网、大数据技术,支持数据、信息收集,同时制定和设置通过可穿戴设备实施学习分析技术和数据挖掘技术,将学生数据和智能化数据收集起来,对信息进行筛选、处理、评估和反馈,为学习者精心传送需要的泛在学习的个性化资源,指导学习者的学习计划,形成一个自我管理、调控的智能调控中心。这个中心能记录学习规律和状态,实现人机一体的有机结合。学习者可以在智慧教育的环境下利用学习资源进行反复学习与构建,进行深度学习。

五、反思与展望

国家在落实、推进《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020 年)》和《教育信息化十年发展规划(2011—2020 年)》的形势背景下,需注重国际教育技术领域理论研究和实践应用相结合,关注其前沿发展动态。[18]为构建利用信息化手段扩大优质数字教育资源全覆盖提供保障。

在为学习者实现随时随地学习需求提供全方位支持的同时,可穿戴技术也显现出很多弊端,如信息安全问题亟待解决,为技术而技术在教学中缺少社交情感交流等。我们应持理性、客观的态度看待可穿戴技术变革着传统的教学环境和教学模式,使可穿戴技术更好地应用于教育信息化的进程推进。

参考文献

[1]The New Media Consortium[DB/OL].http://www.nmc.org/ publication/nmc-horizon-report-2012-higher-ed-edition/,2012-06-08/2015-03-02.

[2][14]龚志武.新媒体联盟2015地平线报告高等教育版[J].现代远程教育研究2015,(2):3-19.

[3]杨宗凯.技术促进教育创新与发展——教育信息化十年发展展望[Z].全国高等学校教育技术协作工作委员会第七届年会暨学术交流会,2011,13-14.

[4]21MANNS.Wearable computing:toward humanistic intelligence [J].Intelligent Systems,2001,16(3):10-15.

[5]陈东义,Blair Mclntyrc.可穿戴计算与系统仿真[J].系统仿真学报,2004,(2):81-82.

[6]可穿戴计算机.[EB/OL].http://baike.baidu.com/view/ 509488.htm,2014-11-12/2015-03-05.

[7]杨孝宗.可穿戴计算机软件系统可靠性增长模型研究[J].哈尔滨工业大学学报,2003,(7):919.

[8][13]陈东义.面向工业应用的可穿戴计算技术[J].电子科技大学学报,2009,(5):379-684.

[9]张爽.可穿戴计算技术及其应用[EB/OL].http://www. proav-china.com/News_Detail-64-0-10288.html,2013-06-17/2014-12-12.

[10]李胜广.可穿戴技术在单警装备中的应用模式研究[J].警用装备,2014,(6):72-73.

[11]张坤,王达,崔瑞.可穿戴式计算机与无线网络技术要点分析[J].科技信息,2007,(26):62-62.

[12]增强现实.[EB/OL].http://baike.baidu.com/view/104668 htm,2015-03-02/2015-03-04.

[15]龚志武.2013地平线报告高等教育版(下)[J].广州广播电视大学学报,2013,(58):6-7.

[16]柔性显示器.[EB/OL].http://baike.so.com/doc/5872450. html,2014-10-11/2015-02-20.

[17]Jonassen,D.H.Modeling with technology mindtools for conceptual Change [M].Pearson Education.2008.25.

[18]教育信息化十年发展规划(2011—2020年.[EB/OL].http:// www.moe.edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/ s3342/201203/xxgk_133322.html,2012-3-13/2014-12-13.

(责任编辑 杜丹丹)

Characteristics and Application of Wearable Technology in Education

CHEN Wenfeng1,WEN-LI Yizhen2,ZHAO Huichen1

(1.College of Education Science,Henan University,Kaifeng,Henan,China 475000); 2.Education Institute of Peking University,Beijing,China 100871)

This article introduces in details about the characteristics of wearable technology,its developmental prospects and focus on new technology trend.In respect of understanding new technology application,at the mean time exploring and studying its fundamental shift of the higher education,this article puts forward an exploration of wearable-device application.It specifically expounds and visualizes higher education with explorational activities that has a significant importance to drive current education technology in application,reconstruct the current education structure,expand the teaching space and promote the education reform.

wearable technology;higher education;education application

G434

A

2096-0069(2015)02-0034-06

2014-12-12

陈文峰(1989— ),男,河南周口人,河南大学教育科学学院教育技术学硕士,研究方向为传播新技术应用;温李懿贞(1990— ),女,河南南阳人,北京大学教育学院教育技术学硕士,研究方向为学习体验;赵慧臣(1982— ),男,河南永城人,河南大学教育科学学院副教授、博士,研究方向为教育信息化和知识可视化。