毕加索为何加入共产党

廖廖

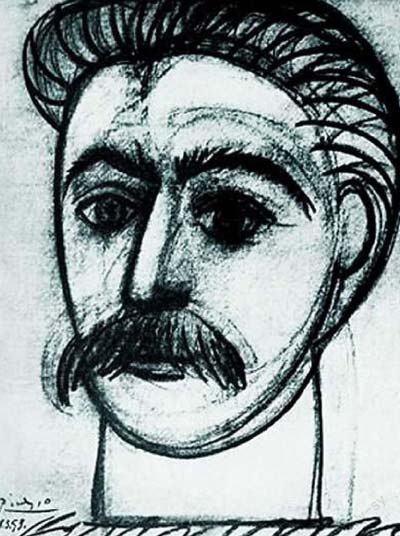

人人都知道毕加索,但是并不是人人都了解毕加索。毕加索作品的光芒掩盖了他复杂的本来面目,他在自画像中给自己戴上面具,在现实中也戴着面具,他在自画像中化身为人兽合体,他在现实中也常常扮演着多重人格。

如果说塞尚的焦虑、梵高的痛苦是他们的作品背后的力量,那么毕加索的矛盾和多面的人格则让他的立体主义更加动人。他有波希米亚艺术家的浪漫,同时又有暴君的专横,他有和平主义者的慈悲,同时又有革命者的冷酷,他是超级富豪,同时又是精神流亡者,他追求儿童的天真,同时又有商人的世故。最令人感到迷惑的是,毕加索同时还是一个共产党员,他的放纵、不羁、暴富与共产主义的人人平等、收入平均、公有制等主张格格不入,他的现代主义绘画在共产主义审美看来是颓废的艺术,但是他却受到共产主义阵营的热烈欢迎。

追寻毕加索为何加入共产党,了解共产党对毕加索的态度,也许有利于我们拨开毕加索的面具,从而更加了解这个伟大艺术家的真面目和他的作品背后的意义。

法国文艺阶层选择共产党等于选择浪漫

1944年10月,二战后期,毕加索登报宣布加入法国共产党,这在当时并不是一个特立独行的举动,而是一个主流的姿态。二战结束后的法国知识界和文艺界,主流的思想是对美国的抗拒和对苏联的同情。

战争结束后,法国的知识分子和艺术家们认为他们即将迎来一个新世界。战后的巴黎再一次成为流亡艺术家和知识分子的庇护所,法国的文化与艺术再一次(也是最后一次)成为世界的中心。对于自认为时代的代言人的巴黎知识分子和艺术家来说,他们认为必须引领欧洲人,甚至全世界人民摆脱眼前的困境,重新选择一条历史性的道路。萨特在1946年说:“谁都必须在苏联和英美集团之间做出选择。”

对当时的法国知识界与文艺界的大多数人而言,虽然美国对欧洲的军事支援和马歇尔计划帮助欧洲在崩溃的悬崖边上止步。但是美国巨大的军事和经济实力也让欧洲人觉得屈辱和危险,美国粗鄙而暖昧的文化和艺术让欧洲人觉得不安,他们认为美国的商业文化将会占领欧洲,撕裂欧洲的传统,美国将会在欧洲实行军事、经济和文化的殖民。与此同时,两次世界大战毁灭了欧洲的文化,也动摇了欧洲人对民主和议会的信心,毕加索、萨特、波伏娃等法国的左翼人士认为也许是时候选择另一条道路。

共产主义理想是一个哲学家坐在图书馆里描绘出的全人类的美好蓝图,而这份蓝图居然在斯大林的领导下即将实现了。一个知识分子的宣言居然推翻了旧时代的权贵阶层,一种学说就能统治,不,挽救全人类,这对浪漫的艺术家和知识分子来说有着无比的诱惑力一选择英美集团还是选择苏联阵营,对毕加索和他的同志们来说并不是一个难题。

在巴黎的左翼人士看来,在一条通往完美乌托邦的道路上,暴力和牺牲都是可以接受的实验代价。两次世界大战也让他们视暴力为等闲事。在萨特和毕加索等人看来,苏联的大肃反、对少数民族的镇压、斯大林造成的乌克兰大饥荒、卡廷森林大屠杀和古拉格集中营……这些都是可以接受的为创造历史而付出的代价,数以百万计的性命只是历史书上的一行数字。于是罗曼·罗兰把《莫斯科日记》锁进保险柜里,说50年后再出版;于是萨特在访问苏联之后公开宣称:在苏联,人们拥有全面的批评自由;于是乔姆斯基公然为红色高棉的大屠杀背书。

全人类的立场、高大上的远景、气吞山河的抱负、终结历史的气势就是当时包括毕加索和萨特在内的法国左翼人士的姿态。制度的改良、政治的妥协、经济的解冻,对于毕加索和萨特们来说,太慢太保守了。革命的史诗才是毕加索和萨特等人的梦想,在革命神话的诱惑下,他们相信一切皆有可能,而无论是艺术家还是知识分子都不再是象牙塔里的人。

当毕加索加入法共之后,某天有人问他,如果德国纳粹有一天卷土重来,你怎么对他们解释你加入共产党这件事?毕加索说:“我会对他们说,你们不觉得这是一个玩笑吗?”对一个波希米亚艺术家来说,所有事情都可以是一个浪漫的玩笑,但是对于古拉格群岛的被流放者,对于卡廷森林里被集体枪决的波兰军队,对于大肃反中死于同志枪口下的共产党员,那些悲惨岁月绝对不是一个玩笑。

2008年,美国的库珀联盟举办了一个毕加索主题的展览,展览上有一幅毕加索绘制的斯大林肖像的复制品。结果遭到乌克兰社区的强烈抗议,展览提前闭幕并移走了斯大林的头像。那一年是斯大林的农业合作化导致乌克兰大饥荒的75周年,那次饥荒饿死了数以百万计的乌克兰人。要知道,有些事情远远比艺术更加重要。

毕加索在共产阵营中的不同待遇

毕加素常说:“一幅画就是破坏的总和。”革命与破坏在毕加索的血管里流淌。作为一个现代主义艺术家,他的立体主义建立在对传统艺术的颠覆与破坏之上,毕加索与同时代的艺术家对破坏现有秩序有一种天然的热爱,他自己就是艺术史上最伟大的破坏者之一。社会的革命、政治的理想,对于毕加索来说也像一场艺术革命一样富有激情和诗意。

毕加索满怀感性地看待苏联阵营,而莫斯科则极其理性地对待毕加索。法共和莫斯科都小心地把毕加索的名气与他的作品分开,他们要的是毕加索的名声,而不是他的艺术。莫斯科把毕加索当作一个装点的门面,但是与此同时,莫斯科从来都不曾把毕加索的艺术剔除出“颓废艺术”的阵营。莫斯科对毕加索的兴趣仅仅在于他是西方最著名的共产主义者之一。莫斯科甚至不愿意评价他的作品,他们要的是毕加索的光环,而不是那个桀骜不驯的西班牙人,更不是他的现代主义艺术。

尽管毕加索的党员朋友挑选了毕加索设计的“和平鸽”用于1949年的世界和平大会——“世界和平运动”是苏联对外文化政策的核心——并且把毕加索推荐给所有的社会主义国家。但是苏联文化部门推崇的是社会主义现实主义艺术,毕加索的立体主义与表现主义、达达主义、超现实主义等现代艺术一样,在苏联的辞典里都是颓废艺术的代名词。

比起莫斯科,1945年的延安更能接受毕加索,当毕加索加入法共之后,1945年延安《解放日报》在第四版头条专文刊出《庆祝画家皮卡索加入共产党》的文章,并在延安举办毕加索画展(当然是复制品),“以资纪念”。

除了1949年的和平鸽之外,毕加索还有两件为了共产主义阵营而创作的著名作品。一件是1950年秋天,美国为首的联合国军进入朝鲜战场之后,毕加索创作的《韩国大屠杀》。《韩国大屠杀》描绘了一群戴着钢铁面具的机器人一般的士兵,用枪对着一群惊恐的孕妇、女人和儿童。这幅作品在形式上模仿了戈雅的《1808年5月3日夜枪杀起义者》和马奈的《墨西哥皇帝马克西米利安的枪决》,色调则采用了《格尔尼卡》阴沉的灰色。

作品把联合国军比作屠杀妇女儿童的残暴刽子手,这让西方非常不满,“美国自由文化委员会”对毕加索发出公开信,警告他的行为。而这幅作品同样没有获得共产主义阵营的认同,共产主义的文化部门认为《韩国大屠杀》在宣传上毫无利用价值,他们认为画家没有与人民紧密地团结在一起,因为画家采用的颓废的立体主义手法让工农阶级无法理解。

毕加索另一幅为共产主义创作的著名作品是《斯大林画像》。1953年3月12日《法兰西文学报》刊登了毕加索为悼念斯大林而创作的画像。画像发表几天后,法共《人道报》登出声明,表达了法共对此作品的不满。并且刊登了基层共产党员的来信,“在这幅画像里,我们既看不到天才,也看不到敏锐的智慧,也看不到慈祥以及在所有斯大林照片中所看到的幽默”“作为斯大林同志特点的至高无上的善良和高贵通通不见了。”

当然,毕加索对此有着自己的解释,他说在斯大林前额上添加一缕头发是为了让斯大林同志更加具有无产者的气质,那些批评者都是“没有文化的笨蛋”。但不管毕加索如何辩解,他的《斯大林头像》和《韩国大屠杀》一样,并没有获得共产主义阵营的认同。

如果说共产主义阵营只喜欢毕加索的立场,并不喜欢毕加索的艺术,那么资本主义阵营恰恰相反,他们喜欢的是毕加索的艺术,而绝非毕加索的立场。

英美集团把毕加索视为现代主义艺术的开拓性人物,但是非常警惕他的政治立场,法德美政府都曾经对他进行秘密监视。而莫斯科厌恶毕加索的艺术,但是却极力拉拢毕加索本人。无论是英美集团还是共产主义阵营,双方都并不在乎“真正的毕加索”,双方都是利用“毕加索”的名声和立场各取所需。当政治与艺术杂糅在一起,毕加索的真面目更加分裂而模糊。

也许我们不能责怪政客对毕加索的利用和撕裂,因为艺术家本人也在撕裂着自己。

我们都知道毕加索1937年创作的《格尔尼卡》是他最著名、最有感染力的作品之一,作品描绘了佛朗哥政权勾结德国空军对格尔尼卡的轰炸,表达了艺术家对佛朗哥独裁政权的无比愤慨。但是据赫诺维瓦-图塞尔-加西亚在《伯灵顿杂志》(The BurlingtonMagazine)上刊登的最新研究成果,毕加索与佛朗哥政权早就达成了和解。加西亚翻阅了佛朗哥政府的内部文件,发现早在1957年,佛朗哥政府就跟毕加索商谈,讨论毕加索作品回归西班牙以及举办回顾展的可能性。毕加索参加了会谈,并祝愿“我希望佛朗哥比我长寿”,他甚至还提到自己的“政治姿态是个义务”。最后因为谈判内容过早外泄,以及法国媒体谣传《格尔尼卡》将要到西班牙巡展,外界的压力终止了这场私下的谈判。现在我们知道,这个在所有人心目中桀骜不驯、永远不与生活和解的艺术家,事实上曾经试图与他最大的敌人和解。

精神上的流亡者终愿归属何方

被誉为左翼浪漫精神代言人的约翰·伯格认为毕加索一半是“高贵的野蛮人”,一半是革命者。最早由卢梭提出的“高贵的野蛮人”,意思是人在被体制化之前的原始状态是最高贵的。毕加索着迷于“高贵的野蛮人”的自由精神,同样沉迷于革命者的反抗力量。

约翰·伯格说:“毕加索的天才属于从他人身上获取灵感的类型,开始他把自己当作高贵的野蛮人,在自身本能中寻找灵感。而后他希望灵感不再源自自身,而是来自他所归属的人群。加入共产党将让他找到归属,找到除了自身本能之外的另一个信仰的灵感。”

在巴塞罗那和巴黎蒙马特高地的底层经历,让毕加索看尽了劳动人民的悲惨生活。共产主义对底层劳动人民的同情和对完美乌托邦的描绘,深深地吸引着毕加索。

毕加索在他的艺术城堡里,像一个国王,也像一个婴儿,被所有人奉承和保护得无微不至。人们以能够跟他交谈为荣,人们为获得他的签名而激动不已。围绕身边的粉丝需要的是他的财富和荣耀。资本主义世界热爱他的作品。苏联需要的是他的名声和立场。但是没有人关心真正的毕加索是谁?毕加索并没有因为艺术的成功而拥有一切,至少在他的内心里他始终是一个流亡者。

对于一个同情底层、渴望革命的精神流亡者而言,斯大林作为人民的救星、历史的终结者的代表符号,无疑具有无比巨大的吸引力。一个传统艺术的终结者追随一个传统社会的终结者,也许这就是毕加索崇拜斯大林和加入共产党的终极原因。

如果说毕加索加入法共是为了寻找归属感,寻找摆脱精神困境的出路,寻找创作灵感的另一个新源泉,那他并没有成功。他的《和平鸽》传播广泛但是难以谈得上艺术魅力,他的《韩国大屠杀》无论共产主义阵营还是西方艺术界都评价不高,他创作的斯大林画像几乎激怒了莫斯科。1945年之后的毕加索,并没有寻找到自身本能之外的灵感,晚年的毕加索的重要作品都是在重复其他画家作品的主题,有艺术价值,有市场价格,但是我们在那些画中看不到毕加索苦苦追寻的归属感,也看不到艺术家的激情自我的投影,只有躲在面具背后的自画像。

毫无疑问,毕加索是20世纪上半叶欧洲的左翼艺术家与知识分子的缩影,在两次世界大战的硝烟中成长,对资本主义的失望和对共产主义的向往,对旧时代的怀疑和对新未来的渴望塑造了这一代左翼知识分子和艺术家。

但是一个新世界的蓝图并不是在麻布上画一幅画那么简单,两个政治阵营的对决也并不是像现代艺术颠覆传统艺术那么水到渠成。在20世纪上半叶的欧洲,艺术家和知识分子都不是时代的主角,毕加索和萨特们以为自己在下一盘很大的棋——事实上,他们只是别人手中的一枚棋子。