全民创业背后的冷静思考

创业既成为全民参与的现象,就更需冷静思考。更值得关注的不是创业的数量与活跃度,而是创业的质量。成功创业很难,要在多次转型迭代和创业失败中积累经验,一步一步实验和验证,才能成功跑完创业马拉松。

今天,在“大众创业、万众创新”政策驱动、以及移动互联网普及的双重影响下,全国上下形成一股全新的创业浪潮。尽管各种创业和创新活动正在改变我们的生活,为我们提供更多的便利和更高的效率,但对于任何热潮,都有待理性分析、冷静思考。

早在2009年,创业领域资深教授Scott Shane就曾撰文,标题石破天惊——《为什么鼓励更多人创业是糟糕的公共政策》。文章指出:“政策制定者往往认为,创立更多的新企业可以改善低迷的经济、促进创新,带来就业。然而,这种观点是有瑕疵的。因为典型的创业企业并不是创新型的,也创造不了多少就业和财富。通过创业促进经济增长和就业,不应该只是一个数字游戏,它更关乎如何鼓励和培育高质量的、高成长型的企业。政策制定者应该停止对典型创业企业的补贴,而是聚焦和关注那些真正有成长潜力的企业。”

本文试图通过一些具体数据来分析并回答以下问题:创业在中国有多活跃?创业是否越活跃越好?中国的创业热潮由何激发?在创业热潮背后,创业质量究竟如何?

创业在中国有多活跃

创业活跃程度,可以通过早期创业活动指数反映。该指数反映了18~64岁的人群中,全资或合资拥有、创办或管理一家新企业,且新企业运营时间小于42个月的创业者占总调研人口的比例。

“全球创业观察”(由英国伦敦商学院和美国百森学院共同发起成立的国际创业研究项目)调研显示,2004~2014年间,中国的早期创业活动指数在12.8%~18.8%之间浮动(如图1所示,本文倾向于不加入2011年24%的奇异值)。这表明,每100位成人人口中,有12~18位正在从事早期创业活动。分析变化趋势可知,2005~2009年间,创业指数持续攀升;2009~2012年国际金融危机期间和之后,创业指数出现较大波动;2012~2014年间,创业活动恢复性增长。可以预测的是,自2014年政府大力鼓励创业之后的几年,创业指数将进一步攀升。

对比全球前四的经济体,过去十年,中国的早期创业活动指数不仅高于美国,而且远远高于德国和日本。大多数人认为创业活动最活跃的是美国,事实并非如此。尽管美国的早期创业指数(7.6%~13.8%)在创新驱动经济体中位居前列,但仍然低于中国。2005年开始,美国的早期创业指数下滑,2008年金融危机之后持续下滑,2010年出现拐点开始上升。日本的创业指数多年来一直很低(1.5%~5.4%),位列所有调研国家的末位。日本一向不是创业型社会,经济主要由大企业主导和驱动,员工大多享有终身受雇于大企业的保障,加上文化上对创业失败的宽容度较低,使得创业活动并不活跃。德国的创业率也较低(3.8%~5.6%),这是欧洲大部分国家的常态。大多数欧洲人首选在政府或者大企业工作。传统银行主导的融资模式、有限的风险投资资金,制约着欧洲的创业潜力。此外,完善的失业保障制度也降低了欧洲生存型创业活动总量。

值得注意的是,虽然新创企业在日本和德国并不活跃,但个体的创新精神和创业活动由成熟企业承接,以“内部创新和内部创业”的形式被保留下来。日本和德国几十年如一日,在大企业内部进行创新,开拓新业务,以求精益求精、持续改进,这成为其企业竞争优势的来源。一个普遍的现象是,在创新驱动经济体中,虽然早期创业比例不高,但成熟企业内部员工的创新和创业表现最为活跃。

创业是否越活跃越好

创业是不是越活跃越好?创业最活跃的国家有哪些?创业活跃程度与经济发展水平呈现怎样的关系?

“全球创业观察”多年调研结果发现,创业活动最为活跃的国家,并不是通常人们认为的美国或以色列,而是人均GDP较低的要素驱动型国家。2014年,排在前五的早期创业活动指数最高的国家分别是:非洲的喀麦隆(37.4%)、乌干达(35.5%),南美洲的厄瓜多尔(32.6%),秘鲁(28.8%)以及玻利维亚(27.4%)。在这些国家中,进行早期创业的人超过三分之一。从地理区域角度看,非洲经济体的创业指数最高,欧洲经济体的创业指数最低。所以,如果想找有很多创业者的国家,到非洲或者南美洲就对了。从各经济体看,要素驱动经济体的平均创业指数最高,效率驱动经济体其次,创新驱动经济体的创业指数最低。

大量数据调研得出一个基本规律:早期创业活动指数与人均GDP呈正U型关系,U型曲线呈现左高右低的形状。简单地说,创业比例最高的国家,首先出现在人均GDP最低的国家中。随着人均GDP的增加,早期创业活动指数先是下降,然后再上升。

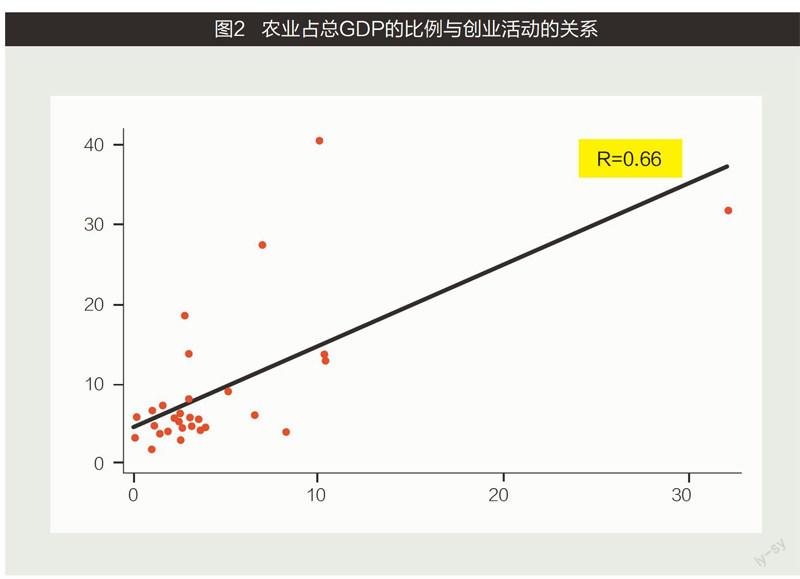

对此的一个实证解释是:一个国家农业产值占国内总产值的比例,与创业活跃程度正相关。这意味着,农业在经济生活中的比例越大,该国的创业者越多。如图2所示,两者相关度高达0.66,是一个非常强的相关。随着人均GDP的增加,国家越来越富裕,经济价值产生的来源发生着改变:首先从农业转向制造业,再从制造业转向服务业。经济学家David Blau解释说,在农业主导的经济体中,自主创业非常普遍。随着经济价值的来源转变为自主创业较少的制造业主导后,人们创业的比例随之下降。在美国,随着农业在整体经济中的重要性下降,自主创业的比率明显下降。

另一个现象是,在经济发展水平较低的国家,社会保障制度较弱。相当比例的个体,特别是女性,为了维持生计不得不进行创业。他们通过创业实现自给自足,脱离贫穷、增加家庭收入,这被动拉高了创业总量。随着经济发展水平提高,国家创业比例会下降。实证研究表明,法国、西德和意大利在1953年到1987年间,瑞士在1962年到1987年间,GDP增长率与创业比例呈现负相关关系。研究同时表明,在要素驱动的经济体中,创业者的比例远远高于成熟企业主的比例。但随着经济的发展,两者之间的差距逐渐缩小,几乎接近平衡。

被动失业者比有工作的人更容易创办企业。失业者付出的创业代价更少,他们成为创业者的机会成本更低。毕竟,如果失业者无所事事,他们进行创业的驱动力比有工作的人更强。然而,问题在于,失业人群创业的业绩表现并不理想。一个必要的提醒是,旨在单纯提高创业数量的公共政策,很可能不成比例地吸引到一大批失业者涌入创业行列,而他们的创业能力不够,失败率更高,价值创造有限甚至为负。

创业热潮由何激发

改革开放至今,中国出现了四次创业热潮。四次创业形态和创业者特征均不尽相同:第一阶段发生在1978年到80年代末,创业者多为社会边缘人,如劳改释放犯、政策落实后无事可做的人和大批返城知识青年。他们为了生存,不得不从事小买卖(当时称个体户、私营企业主)。随后,万科、联想、中兴通讯、海尔、健力宝、南德等公司,都在1984年创业,成为吴晓波所称的“公司元年”。第二阶段是90年代初期,以1992年南巡讲话和1994年《公司法》颁布为背景,大量下海的政府官员、乡村能人涌入创业行列。他们具备较强资源整合能力和一定现代管理意识,成为了中国现代企业制度的试水者。第三阶段发生在90年代中后期,伴随1997年非公有制经济地位确立和“互联网元年”的到来,1999年阿里巴巴、盛大、携程、当当等企业相继创办。高学历的海归和懂得市场经济规律的管理者成为了创业活动的领军人。第四阶段则是2000年以来的大众创业热潮。创业逐步由精英走向大众,创业活动遍地开花。创业形态呈现“灌木型”,虽然蓬勃蔓延,但植株矮小,尚待长成参天大树。

什么因素影响个体的创业决策?创业热潮由何激发?心理学认为,是创业者独特的心理和认知特性,影响着创业选择。资源观认为,创业者和创业团队异质的、有价值的资源组合,影响着创业选择与价值创造。网络视角认为,创业者的网络嵌入和社会资本,决定着创业选择。制度理论则指出,国家或区域层面的制度因素影响着创业决策和创业类型。

与西方国家不同,中国的创业热潮主要是由大规模的制度变迁引发的。政府通过“有形的手”,与媒体合力主导塑造特定的社会规范,对影响个体是否创业,作用巨大。社会规范体现为整个社会对创业普遍认可和尊崇的程度,以及媒体对创业进行积极正面宣传的程度,它是一种无形和深层次的制度。

过去三十多年,针对创业的社会规范发生了很大的变化,甚至逆转:七八十年代,创业活动被否定,创业者的社会角色得不到认可,甚至被冠以负面形象,创业被视为投机倒把、社会的寄生虫或牟利犯罪行为;进入九十年代,社会对创业的态度有所好转,转变为观望和被动接受;最近十年,社会规范演变为高度支持创业。政府主导,市场响应,催生大众创业热潮。2015年政府工作报告中,“大众创业、万众创新”被提高到中国经济转型和保增长的“双引擎”高度。自从国家大力鼓励创业以来,各级行政部门也积极响应,不乏通过行政手段推动创业。各大媒体对成功创业者、创业故事、创业政策等进行着广泛和正面的宣传报道。创业者受到尊崇,享有较高的社会地位。在高度支持的社会规范的影响下,众多的个体纷纷加入创业大军,敢于尝试,放手一搏。

社会规范对创业影响之所以很大,一方面是因为,中国社会并未经历过大规模的完整个体化发展阶段,个体主义和个体意识一定程度地让位和淹没于传统的社会规范中。在强大的社会规范力量下,个体趋向于与外在价值观、规范和期望保持一致而行动。另一方面,社会规范决定着经济活动的资源分配。良好的社会规范有助于潜在创业者便利地获取物质资源、合法性和信息支持等关键资源,从而提升个体创业动机,影响人们的创业选择。

创业热潮背后,创业质量如何

在创业总量活跃的背后,少有人关注却真正重要的创业质量究竟是怎样的,过去近十年发生了怎样的变化?

回答这一问题,首先需要定义何为高质量创业。学术界有影响力的观点有两种:第一种从价值创造的视角,将创业划分为有效果(Productive)的创业、无效果的创业和破坏性的创业。由于创业企业在五年内的生存率较低,且创业期投入大于收益,是否“有效果”难以在短时间内体现和测量。无效果的创业如逃税、寻租等,虽然创业者自身获利,但提高了社会的交易成本,并没有为社会创造更大的价值;破坏性的创业如非法创业、以破坏自然资源为代价创业等,对经济社会产生了负向影响。

第二种从创业动机出发,将创业区分为生存型(或需求型)与机会型。生存型创业是出于生存目的,因别无其他选择而不得已进行的创业形态,如“失业后养家糊口”、“找不到合适工作”等。生存型创业在欠发达国家较为普遍,被描述为“流亡或避难”效应,其对经济发展没有显著的正向影响;机会型创业则是为了追求财务增长或工作独立,通过发现或创造新的市场机会,而主动选择的创业形态。机会型创业成长性更好,创造的就业岗位更多,能带来更高程度的创新。这类创业在高收入国家更为普遍,对经济发展有积极的促进作用,无疑更值得提倡和鼓励。生存型与机会型创业之间的比值,即创业动机指数,有助于更好地理解一个国家的创业质量。

从结构上看,中国的创业类型完成了由生存型主导向机会型主导的转型。如图3所示,2002年,中国的生存型创业比例高达52%,大约一半的创业是受生存驱动而不得已开展的。2014年,生存型创业的比例下降为33%。与此同时,如图4所示,改善型机会创业的比例振荡上升,由2006年最低28%上升至2014年的45%。这表明,过去十年间,创业质量有所改善。

尽管如此,中国创业活动的质量仍有很大的改善空间。对比四大经济体,过去十年,中国的生存型创业比例最高(33%~51%),德国(19%~36%)其次,美国(12%~37%)和日本(12%~36%)的生存型创业比例最低。在全球范围内,生存型创业比例最高的是非洲经济体,最低的是北美。2008年之后,受金融危机失业后再创业的影响,美日德三国的生存型创业比例急遽上升,其中以美国最为明显。

在成长愿景方面,图5对比了四国创业者对未来岗位创造的期望水平。中国的创业者们对岗位创造的成长期望表现出了较为乐观的态度。四大经济体中,德国对新岗位创造的期望值最低,而日本对成长愿景的期望最高。

在创业的国际化导向方面,图6显示了超过25%的客户来自于国外的创业比例。中国的创业国际化程度最低,这与国内市场需求庞大充足、创业企业国际化能力有待提高有关。一些欧洲经济体虽然很小,但创业的国际化水平特别高,如卢森堡(42%)、克罗地亚(38%)、比利时(33%)均超过三分之一。四大经济体中,德国早期创业者的国际化水平最高。

回归冷静与品质

过去十年创业数量和质量的分析与国际对比发现:中国的创业活跃程度远远超过欧美国家,不仅高于所有创新驱动的国家,在效率驱动经济体中也名列前茅。然而,活跃的背后,被动生存型创业的比例较高,高成长、高创新、国际化等高质量创业活动较低。创业质量有待提升,创业结构有待优化。

一个国家的创业精神,最主要的不是体现在创业数量上,而是体现在创业质量上。前者的代表如非洲国家喀麦隆和乌干达,而后者的代表如以色列和美国。旨在单纯提高创业数量的公共政策,可能会吸引大量无效果的创业和低价值创业。正如Scott Shane教授所言,创业政策应该避免“抹一层薄薄的黄油”,而是转变为寻找“瞪羚型企业”,即快速发展、有增长潜力的创业企业子集。这类企业也许并不好找,但一个可能的信号是它们的融资来源。事实上,天使或风险投资已经提前将它们挑选出来。

相比鼓励任何类型的创业,政府更应该关注并促进高质量、高成长性、高创新型的创业,将资源投入在培育富有创新精神、能够真正识别、利用和开拓机会的创业活动上。这类创业活动能够创造新的资源组合,提供创新的产品或服务,创造更多就业岗位,并最终提供更多的社会价值。

好的政策应该是注重制度建设,保障天使或风险投资人的投资利益,进一步开放市场准入和资本市场,让国企、外企以及新创企业有机会在相对平等的地位上竞争——竞争是让高成长企业脱颖而出的基础,也是提高创业质量的关键。创业企业的高成长,对国企与大型企业也会形成正向的技术与人才溢出效应,从而达到共同繁荣。

激活高质量的创业本质上需要通过个体的经济理性来发挥作用。软银投资CEO阎焱直言,“创业是只适合极少数人的活,千万别谁都创业,创业第一件事情就是一定会把你爹妈几十年攒下来的钱毁了”。创业是一项技术含量很高的事业,激情只是其中很小的部分。除了回答“外部环境有创业机会吗”,另一个更重要的问题是“为什么这个创业机会一定属于我”。后一个问题关乎资金、团队和商业模式等要素,关乎核心竞争力的挖掘与塑造。创业的失败率很高,需在多次转型迭代和创业失败中积累经验,一步一步实验和验证,成功跑完创业马拉松,这需要坚持和厚积薄发。

正如英国文学巨匠查尔斯·狄更斯在《双城记》的开篇所说,“这是最好的时代,这是最坏的时代,这是智慧的时代,这是愚蠢的时代”。当狂热与浮躁重归冷静,当创业品质高于数量,也许才是真正的创业活动发展与突破的时候。

郑馨:中山大学岭南学院助理教授