激活创新源头

马浩

迈克·波特教授曾经写过一个关于诺基亚的案例,其中引用了某个人物的说辞:如果你想在硅谷创业,打开车库,一群VC蜂拥而至;如果你在芬兰想创业,打开车库,三尺积雪封门!言下之意,硅谷是创业的天堂,各种创业要素云集:无数的创业者和企业家,众多大型的高科技企业,天使、风投、私募等各类投资机构,世界一流的大学、智库和研发机构,律师、咨询、创业辅导和孵化器等专业服务。用时髦的话说,这是一个生机勃勃的创业生态系统,遍布着各种创业平台,充满了创新通道。硅谷成为了各国创客举首仰慕的榜样圣地。

中国的创客们对硅谷的崇拜和追捧更是直截了当。所谓的C2C(复制到中国,Copy to China),就是全面盯准硅谷,快速拿来中国,广泛模仿复制,以期后来居上。

一众人等对硅谷青睐艳羡和赞叹钦慕的同时,往往也会捶胸顿足、愤世嫉俗一番:你看人家美国的创新多有活力,哪像我们这里,到处碰壁受阻、横遭掣肘。你听说过美国硅谷有什么发改委之类的机构么?如此云云。毫无疑问,民间的创意,资本的推动,市场的作用,生态的便利,为硅谷创新带来了无限的生机活力。美国政府的规制和协调,确实没有像中国发改委或者日本通产省那样全面和直接。在对创业者提供基本的产权和法律保障之外,政府的作用在硅谷日常生活中几乎难以察觉。在没有所谓发改委的硅谷,政府果真那么悄然无为么?民间基层的创新跟政府的作为真的没有任何干系么?创新是纯粹自发的市场行为么?

事情远非如此简单!试想,如果没有各类元技术的创新和突破,硅谷创新的技术基础来自哪里?几个技术或者商业天才在自家车库里凭空臆想就能成功创业么?

纵观历史,在整个20世纪,美国的重大技术创新,大多源于政府主导的基础研究,尤其是与军事技术和军事工业相关的研究。雷达、激光、夜视、卫星、通信、计算、超导、核能、航空、航天、数码成像、纳米技术等多种技术领域之发明与突破背后的基础研究,线性规划、博弈论、社会网络和学习型组织等自然科学和社会科学的基础理论,以及已经影响人类社会各个角落的互联网之最早雏形(ARPANET)等,都与美国政府(国防部,能源部,海军研究署,航天航空总署等部门)直接或间接支持的军事研究项目密不可分。类似硅谷的地区和相应的机构,不过是在技术的商业化应用上取得了重要成就。如果没有美国政府支持的基础研究,硅谷创业便将缺乏源头活水,盛世难再,举步维艰。

元技术创新乃是美国商业创新的源头

我们必须清醒地认识到,基于基础研究的元技术创新乃是美国商业创新的源头。以硅谷为例,斯坦福大学的微电子研究和加州大学伯克利校区的高能物理研究,二战之前就一直得到美国政府的强力支持。硅谷的其它重要研究机构还包括能源部下属的劳伦斯伯克利(Lawrence Berkeley)国家实验室和劳伦斯利佛莫(Lawrence Livermore)国家实验室。在2000-2010年间,前者直接催生了30多家新创企业。惠普等高科技公司在早期的发家历程中很大程度上受惠于军方研发项目的支持。在太空研究领域,硅谷亦受惠于联邦政府的大力支持。美国著名军火商洛克希德公司的导弹和太空业务部曾经是硅谷最大的雇主。 当然,像施乐公司PARC那样的企业研发机构也对硅谷创新贡献卓著。

除了硅谷,波士顿128公路区域以及北卡罗来纳的“研究三角区”也都是以基础研究和元技术驱动商业创新的典范。麻省理工学院师生以及相关人员和机构所创办的企业遍布波士顿市西部的128号公路两旁。作为一家私立大学,麻省理工学院70%的研究经费来自于联邦政府的各种资助。

同样,北卡的研究三角区也是由世界著名的研究型大学和顶尖的高科技公司坐镇主导。广泛接受政府研究项目资助的杜克大学和教堂山北卡大学提供了超强的智力集聚。IBM和思科等高科技公司以及著名的医药企业葛兰素等共同增强了该区域研发与创新的商业氛围。

说到所谓的三角,有这样一种说法:军方等政府机构,大学等研究机构,以及承担政府项目的相关企业,它们共同构成了美国创业和创新的“铁三角”。无论是在硅谷、波士顿、北卡,还是其它区域,这种铁三角所催生的元技术为一代又一代的美国创业者提供了源头活水。企业家和新创企业的最大贡献,在于将各种元技术在不同产业领域内进行创造性地商业化应用和扩散推广。

投资基础研究是政府的责任

政府对于基础研究的支持难以替代

针对创新,美国联邦政府的远见在于对基础研究重要性的清醒认识和持续承诺。迫于生存和盈利的压力,没有任何一家企业具有足够的激励以及资金实力去投资或致力于那些风险极高但可能具有突破性贡献的基础研究。显然,这些基础研究在短期内通常没有直接的经济回报,并且需要持续不断地投入。只有政府有这样的实力、权威和必要的耐心(基于国家的长久根本利益)来主导这样的研究项目。

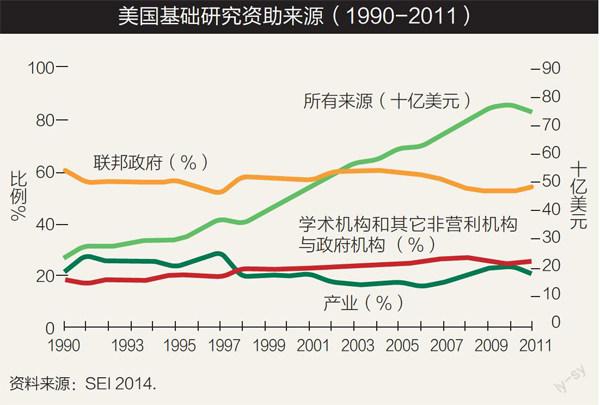

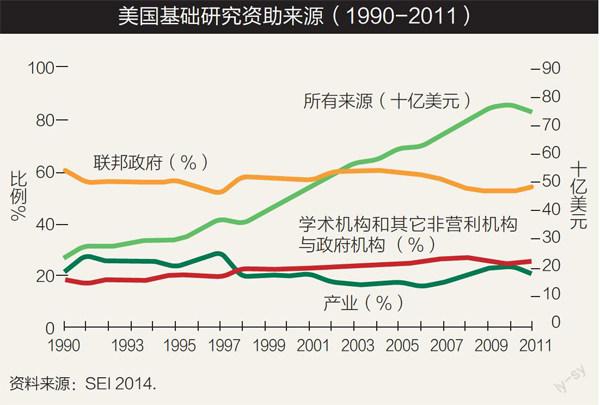

因此,对基础研究的支持乃是政府义不容辞的责任。整个20世纪,美国政府在全球各国政府中做出了表率,在1990至2011年的20多年间,在所有对基础研究资助来源的总资助额中,联邦政府的资助份额高达50-60%。

值得注意的是,最近几年,美国政府资助力度略有下降。因此,美国政府的作为,不仅应当成为我们学习的榜样,也应该为我们敲响警钟。毕竟,把本应由政府主导的对基础研究的资助推卸给企业和机构,都可能会由于短期业绩的压力和缺乏规模经济等原因而减损其有效性。

政府政策应该鼓励技术创新的商业化

政府不但要积极投资基础研究,而且要通过各种政策去敦促技术的商业化传播,增进外部性收益,使得技术创新最大限度地为社会和经济发展做出贡献。比如,在20世纪80年代,美国联邦政府曾修改相关的专利和商标法规,使大学可以获取技术专利,即使这些专利所基于的技术研究来自于政府的资助。这种政策,使得私人资本可以更加有效地进入技术创新领域,与大学和相关人员合作,加快技术创新商业化的进程。政府慷慨出资资助,而又通常不直接参与研究项目,不坚持拥有研究结果的所有权,这是非常值得我们借鉴的。无论你是在硅谷创业的斯坦福教授还是活跃于波士顿128附近的麻省理工学院创业人员,由于政府政策的支持和鼓励,加上知识产权以及相关司法制度的保障,你可以比较放心地投身于基础研究的商业化应用,而不用担心“国有资产流失”或者侵吞“集体知识产权”的罪名。中国政府在这方面的借鉴和改进,无疑将极大地刺激高校研发人员的创业激情。如此,中关村才能更像创新辈出的硅谷,而不是到处充斥着等待拉货之小面包车的大卖场。

支持基础研究应该是国家战略的一部分

回到我们开篇的问题,为什么硅谷或者波士顿能够持续创新?显而易见,无论是谷歌还是Facebook,它们的成功崛起,有赖于新的计算技术和网络技术的出现,而不只是在现有技术和产品上的改进。日本企业,在20世纪后半程火了好一阵子,但后来很多当红企业逐渐淡出主流,或者从消费者产品市场转战B2B市场。比如索尼,因缺乏风靡全球的明星产品而风光不再。韩国企业,在过去的20年间也是突飞猛进,现在似乎也遇到创新瓶颈。比如三星电子,销售额超过了GE、苹果、飞利浦等所有对标对手,已无人可以学习和赶超,该自己解决所谓从零到一的问题了,而不只是从一到N的改进、拓展和推广。而日本企业和韩国企业所倚重的应用研究投入很难从根本上应对基础研究要解决的从零到一的原创问题。三星现在大力推进它在硅谷的出现和作为,并不只是看中那里的车库,更主要是那里集聚的由基础研究所创造的元技术和潜在的可以规模化(scalable)的应用技术创新。

日韩企业之后,中国即将面临同样的问题。一方面,我们可以与日韩企业竞争,看谁从硅谷拷贝得快。我们的国内市场容量是日韩企业在各自本国市场望尘莫及的。中国企业的模仿能力不差于日韩企业。中国游客到日本购买马桶盖儿的问题好解决——有顾客愿意付高价,有厂家愿意认真做就行了。即使是像高铁那样的应用技术整合创新,我们也能搞定。

然而,在大国崛起的进程中,生命科学、信息技术、人工智能、航空航天等需要长期基础研究投入才能在技术源头上创新的领域,就无法很快赶超。需要积淀,需要坚持。这种耐心的积淀和坚持,正是政府需要担当的。没有捷径,没有替代。过去说,造船不如买船,买船不如租船——这是纯粹商业逻辑。人家不卖给你怎么办?尤其是高科技产品。记得巴统协议么?这是国家战略逻辑。

结论

中国的两弹一星和最近获得诺奖的青蒿素项目,都是在科技领域里由政府主导集中精力办大事儿的精彩案例。这是政府积极作为的表现。虽然它们是在特定时期的特殊作为,但对整个社会经济的发展带来了良好的推动作用或者激励作用。如今,在向市场经济转型的过程中,政府并不一定要直接参与研发项目或者开发过程。大学、科研机构、智库、企业等多种参与者当是技术创新的主体。但政府在基础研究上的资金承诺和政策支持不可或缺。否则,全民创新和万众创业只能是在流通领域内折腾,不可能在新技术和新产品上对世界有所贡献。说白了,大学生创业开网店,或者用所谓的互联网思维卖煎饼果子、肉夹馍跟硅谷没什么大干系。

最近,在2015年的《美国新闻和世界报道》全球工程类大学排名中,清华大学一举超越麻省理工学院,居全球第一。该排名主要看重各个大学在全球主要学术期刊上发表的文章数量。无论是清华、浙大还是哈工大,我们的论文发表数量是有了,但我们论文的被引用率却远远低于美国顶尖大学——在学术领域,论文引用率越高,越说明是原创或者是关键贡献,类似于本文所一再强调的基础研究、源头创新。我们需要的是不懈的坚持,不断提升我们的原创力。有了足够的量,总会有一些质的突破。浪费肯定是有的,这是必要的代价。因为源头创新这一关无法逃避。

政府要有远见,要有耐心。学界要有自律,要有自尊。创业者和企业家要能折腾,快速将技术潜能转化成商业应用。

基础研究与元技术创新:美国的经历

海军研究实验室

两次世界大战中,与军工用途相关的技术发明和应用带动了美国多个行业的创新和发展。1915年,发明家爱迪生谏言美国政府,呼吁成立一个国家级实验室来统一规划重大军工课题和海事技术研究,从而节省成本并提高效率。

1923年,美国政府的“海军研究实验室”(Naval Research Laboratory)成立,主要为海军和海军陆战队服务,涉及基础研究、应用研究和技术开发等重要研发领域。它关于潜艇动力的原子能研究起始于1939年。在其后直至二战结束的6年里,它对铀技术的研究为曼哈顿计划和1945年的原子弹爆炸起到重要作用。海军研究实验室也曾经是美国太空技术领域至关重要的研究基地。它在人造卫星的设计、制造和发射方面促成了1958年1月美国第一颗人造卫星“探险者号”的成功升空。

如今,该实验室主要的研究领域包括材料科学、海事地理、海洋气象、海洋声学、高级无线电、检测与感应技术、计算机与人工智能、自动化系统、定向能技术、电子战争技术等。这里的许多技术发明后来成为美国乃至全球各个相关产业的主流应用技术,影响远远超越其军事用途,比如该实验室在1920年发明的现代雷达技术在众多的通讯与监测行业得到广泛应用。现代复合润滑剂的研究从军用航空惠及整个民用航空业。该实验室两位科学家获得物理学诺贝尔奖——用X光衍射技术分析晶体结构,使得制药业能够更加精准地对物质成分进行分析。它在计算机领域的技术突破,也对现代IT行业深具影响。比如,“洋葱路由”,已经成为当代网络匿名沟通的技术标准。

国防高级研究计划署

二战之后,另外一个重要的军方研究机构迅速成为美国联邦政府支持基础研究的主力军。那就是1958年2月成立的美国国防部“高级研究计划局”(ARPA)。在1958至1965年之间,该机构的研究重点聚焦于与国防息息相关的太空、弹道导弹和原子能技术。同时,该机构还资助了大量的计算技术、行为科学以及材料科学的研究,在雷达、红外线感应、X射线和嘎玛射线探测等领域做出了重要贡献。1959年,ARPA与约翰霍普金斯大学的科学家合作,推动了全球定位系统的研究,为现代的GPS技术打下了早期基础。1970年代,ARPA更名“国防高级研究计划局”(DARPA),通过与麻省理工学院、贝尔实验室和通用电气等机构的合作,在信息处理技术方面取得了重大进展。DAPRA还资助了人工智能、语音识别、机器人和超媒体(hypermedia)等领域的相关研究。自1980年代,航天技术、卫星技术以及潜艇技术一直是其关注的重点。最近几年,DARPA的研究项目开始瞄准星际旅行。也许,这个机构最为著名的成就和贡献是它的ARPANET促成了Internet的诞生。没有DARPA的早期探索和支持,如今蓬勃发展的互联网也许仍然只是一种潜在的可能性。

能源部国家实验室

美国能源部是联邦政府资助基础研究的另外一个重要机构。最令人瞩目的大概是其遍布全国各地的“国家实验室”(National Labs)。比如, Los Alamos国家实验室曾经在二战期间由于执行曼哈顿计划而成立,由奥本海默执掌。出于保密的原因,它坐落在新墨西哥州的沙漠地带。这些著名的实验室构成了在全球范围内都堪称规模宏大的研究机构体系。美国能源部给这些国家实验室的资助将近一半用于物理、化学和材料科学的基础研究。有的国家实验室由民间企业代为管理,比如坐落在田纳西州的Oak Ridge国家实验室。有的则由研究性大学托管,比如上述的Los Alamos主要属于伯克利。可以说,国家实验室的存在,也是代表和见证军方、学界和企业“创新铁三角”的生力军。

非军方政府机构

除了军方对研发的直接主导和参与,美国政府也着意于重大技术研发的产业化和商业化应用。1958年,与国防高级研究计划局同年成立的美国航空航天总署(NASA)便相对淡化军方色彩,强调其民用意图。从阿波罗登月计划到太空站和航天飞机,NASA推动了与太空技术相关的一系列行业的技术研发与应用。1950年,美国自然科学基金会(NSF)成立,成为军方之外政府对基础研究的主要资助机构。它对大学等研究机构基础研究的赞助占整个联邦政府该类赞助的大约20%。2015年,NSF的整个预算是73.44亿美元。而成立于1930年的美国健康研究署(NIH)则致力于对医疗研究的资助,2015年预算达到300亿美元。

企业研发机构与智库

除了国家实验室之外,美国政府也积极资助私营企业的研发实验室。比如,当年美国电报电话公司著名的贝尔实验室,成立于1925年,曾经被公认为企业内部研发机构创新的典范。这家实验室先后出过8位诺贝尔奖获得者,其技术创新影响了诸多行业,比如晶体管、燃气激光、Unix系统,C和C++编程语言等。

另外,一些智库机构也能得到政府的研究资助。比如,著名的兰德公司,原来曾是军用飞机制造商Douglas公司的实验室,后来独立成为一个非盈利性质的智库。兰德公司在冷战期间对博弈论和行为科学的研究做出了重大贡献。