禅之于书:当代语境下的价值阐释

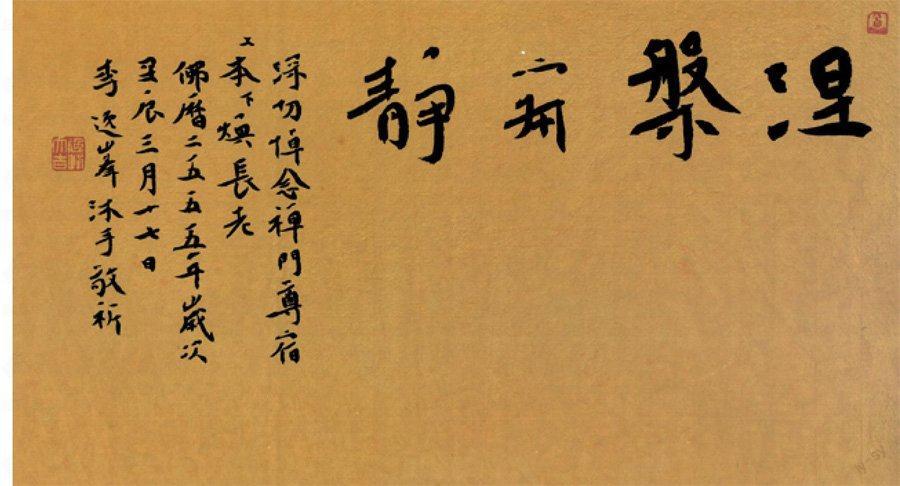

书法家李逸峰

李逸峰,1972年生于湖南隆回。文学学士、佛教硕士、书法博士,中国社科院宗教学博士后。2012年作为甘肃省特殊人才引进,担任西北师范大学书法院副院长、副教授、书法学科负责人。现为中国书法家协会会员、中国楹联学会会员、甘肃省青年书法家协会副主席。书法作品多次参加全国展,并于2010年在兰州大学举办“静水流深——李逸峰书作展”。论文入选中国文联“2005当代文艺论坛”,全国第七、十届书学讨论会(第十届获奖),首届华文书法国际论坛,第九届汉字书法教育国际研讨会;已在《中国书法》《书法》《求索》等刊物发表论文四十余篇。主持教育部人文社科规划课题“西部农村中小学书法教育研究”,参与国家社科基金课题“敦煌书法艺术研究”与全国中小学书法教材编写,出版《<石鼓文>四种》《文房四宝》等专著五部。

摘要:在中国文化史上,我们不可忽视佛教哲学对书法艺术的影响,即使在今天,这种影响依然存在。本文拟从禅与书法学习、创作的内在联系,禅宗妙悟对书法艺术的有益启示,以及参禅对于书法艺术创作动机与心态的调整、对于当代书法事业的存在与发展所能给予的方法论和认识论上的借鉴作用等方面,阐释当代语境下佛教哲学尤其是禅宗思想对中国书法艺术的现实意义与价值。

关键词:禅悟 书法 当代意义

书法与参禅之间的内在联系前人多有认识,只是对二者关系及其在今天的现实意义,以及存在的一些新的问题,颇有讨论的必要,笔者不揣谫陋,试作阐述。

在中国文化史上,我们必须看到佛教思潮的传演与勃兴对中国各个艺术门类从内容到形式的全方位影响,当然包括对书法艺术的影响。佛教自两汉相交之际传入中国,经过与魏晋玄学的融合,至隋唐得到空前发展,给整个思想界以巨大的冲击,形成儒道释三足鼎立的思想局面。书法艺术作为文化传承的重要载体形式,自觉地接受各种思潮的浸润。儒家的积极入世可以表现为书法的干禄功能,道家的崇尚自然也能成为书法创作的审美理想,佛教的参禅妙悟常被借鉴为书法艺术的修习良方。

一、定慧双修,由禅理悟书道

佛教有“三学”,名“戒、定、慧”。“戒”指戒律,似不在作书谈禅之列。然而“定”与“慧”却深契禅理书道。“禅定”一词,源出梵语,禅,即“禅那”的略称,除原有的静虑、入定、思维修养、功德丛林等义之外,着重于定中有观,以至生慧。定,梵语“三昧”的音译,有使心专注、消除杂念的意思。禅定即要求修行者静虑息念,专注一境,以达到修行的境界,强调由人内心静修。慧即智慧,分闻、思、修三种。闻慧,指从学习佛经佛论理解其所说而得来的知识;思慧,指深思佛学义理而得到的领悟;修慧,也就是指通过禅定止观实践而得到的超越理性知识的特殊智慧。

隋唐时期佛教分化,其中天台宗尤其强调定慧双修、止观双运。止是“止息”,以定为核心;观是观想智慧,重在领悟。在中国书法史上,不乏自觉接受佛教义理及其修为方法的书画家,有佛门高僧,也有居士书家,智永、怀素、辩光、朱耷(八大山人)、石涛、弘一以及王维、白居易、苏轼、董其昌等都是其中的杰出代表。毫无疑问,他们的思想意识、思维方法深刻地影响着他们的艺术创作与审美追求。唐代释辩光说:“书法犹释氏心印,发于心源,成于了悟,非口手所传。” 他看到了书法与佛法之共同处在于,都是内心深处的自发追求,“悟”是成就二者之关键所在。清代康有为也说过类似的话:“书法亦犹佛法,始于戒律,精于定慧,证于心源,妙于了悟,至其极也,亦非口手传焉。” 康氏认为,书法的习得也有“戒”的阶段。这“戒律”当然指前人法帖和理论所定下的规矩法度,譬如字法、墨法、章法等等。这些经过历史检验的“法”是后人必学的“律”——规矩法度。只有经过对传统的深入学习,沉浸于古法之中,才能由定生慧。通过深入的学习,结合自己的理解,“证于心源”,掌握、领悟了书法之“义理”“法度”,然后可以运用这些法度技巧抒发自己的思想情感,至于极致。当然,艺术创造的过程与参悟佛理证得真如本性的过程一样,都只是自己内心的独特体验,往往是无法用言语描述出来的。清人姚孟起说得更具体:“一部《金刚经》专为众生说法,而又教人离相。学古人书是听佛说法也。识得秦汉晋唐之妙,会以自己性灵,是处处离相,成佛道因由。” 所谓“离相”,就是不可执著于成法,不为成法所拘,要能与自己心源互证。

当然,悟的基础是先“听佛说法”,“识得秦汉晋唐之妙”。这对当代书坛颇具启发作用。中国书法发展到魏晋时期进入了艺术自觉的阶段,此后历经隋唐法度的完善、宋元意韵的追求、明清时期对艺术形式的改造,书法艺术已积淀了丰厚的土壤,可谓营养丰富。但当今社会纷攘喧哗,真正能扎根这一土壤、汲取足够养分的书法人实在太少。虽然在思想上也能认识到“咬定青山不放松”对于艺术创造的前提与基础作用,但因内心的浮躁与外界的干扰,往往很难“入定”,即使能“定”亦不能持久,也就谈不上般若智慧,妙悟创造。佛家认为,众生之悟实为“悟自性”,对自己本性的参悟,如果自身为外界物欲烦恼所束缚,即陷入“无明”之中,是无法悟得自性,证得真如的。在书法的修习过程中,如果为外物牵扯太多,考虑功利过甚,譬如想凭书法这一己之长在同类人中出人头地,想借书法的因缘在社会中谋得更高职位,赚取更多金钱,那么,书法本身的艺术价值就可能受到贬损。因疲于应付,为物欲烦恼所拘,也必将失去持久的“定力”。我们认为,书法艺术作为中国传统文化的一部分,它更多地应该是通过提高人的心性修养,最终达到净化灵魂、解脱烦恼、升华人格精神的目的。当然,客观上亦将促进文明的进步、社会的发展。从事书法活动固然能以“为稻梁谋”为目的,但绝不应以此作为唯一旨归。物质欲望无穷,人生道路有限,如果选择了书艺之道,则应该恬淡宁静,咬定青山。“工夫不断,悟头始出。如石中皆有火,必敲击不已,火光始现。然得火不难,得火之后,须承之以艾,继之以油,然后火可不灭。故悟亦必继之以躬行力学。” 只有躬行力学,工夫不断,才能给予悟以持久的内在动力和源泉。

诚然,在书法艺术活动中,淡化物欲绝不意味着书法活动要脱离社会生活,躲进小楼书斋。正如禅宗六祖所言:“佛法在世间,不离世间觉。离世觅菩提,恰如求兔角。”书法艺术来源于社会生活,不能离开社会生活,其实时至今日书法艺术在中国依然有很好的群众基础。现在有两种认识同时存在,一则认为电脑时代的来临会覆灭汉字书法艺术,以为未来一切都将数字化,要么汉字死亡,要么手写废弃,汉字书法要进博物馆;一则认为电脑越普及,汉字书法艺术越将成为“稀有之物”,越发显示其独特的艺术魅力,受到社会尊崇。客观地说,这两种认识都于书法发展不利。前一种悲观主义只能导致书法断流,无心继承和发展传统的书法艺术,让人们甘愿沦为科学主义的奴隶、机器的附庸;后一种乐观主义也会招致同样的结果,让书法走进曲高和寡的死胡同,脱离大众,影响普及。事实上,任何一门历经时间检验的艺术都有其内在恒久的艺术价值和存在的理由,书法是以笔、墨、纸、印等为载体,按一定的规则对汉字进行形象塑造,达到记录思想传达感情之目的的中国传统艺术,它的发生与发展由其内在价值和规律决定,与外界因素诸如电脑的使用、数字的发展并无本质联系。我们承认这些外在条件的影响(这种影响也有正面与负面之分),但不认为它们会决定书法艺术的存在与发展。艺术有其自身发展的规律,人类自古至今都未停止对艺术的追求。人性趋善,追求和合自然,崇尚自由,在某种程度上说是一种永恒的规律。无论文学、音乐、舞蹈、建筑、绘画、书法……都能根据自身艺术特点,找到提升我们生命本质、符合人类需要的地位和角色。这与佛法也惊人相似。

二、悟分顿渐,辩证地认识书道的顿悟与渐修

“佛”的意思即“觉”,“觉悟”,能研习佛法,生发智慧,明了宇宙和人生的真谛者,心地清净,烦恼不起,体悟永恒,便可成佛。传统佛教主张“遇悟即成智”,成佛在于觉悟,同时亦在于苦修。随着佛教在中国的传播与发展,禅宗作为中国化的佛教宗派于唐代正式形成。梁普通年间(公元527年左右),南印度菩提达磨(禅宗初祖)来中国传释迦牟尼佛“直指人心、见性成佛”的佛学要义。至禅宗五祖弘忍(601-674)培养了两位著名的弟子:北方的神秀(606-706)和南方的慧能(683-713)。北方神秀主渐悟,南方慧能主顿悟,故有“北渐”“南顿”二宗之别。后来慧能创立的南宗经由著名弟子菏泽神会的大力弘扬,逐渐取代神秀北宗,成为中国禅宗主流。一般认为,慧能是中国禅宗的真正创始人,世称禅宗六祖。

慧能一派禅宗主张“不立文字”“教外别传”,不重禅定,强调顿悟,对中国思想界影响深远。尤其是顿悟之说,堪称中国佛教思想界的大变革。《六祖坛经》 的核心思想即是“见性成佛”,见到真如本性即了悟成佛。认为众生皆具菩提自性,本来清净,“万法尽在自己心中”“法无顿渐,人有利钝”,能否超凡入圣顿悟成佛,关键在于一念之间。“一念迷即凡,一念悟即圣。”反对苦修,注重心悟,“迷”与“悟”是禅宗用以衡量凡圣的一把标尺。禅宗的继承者后来进一步发挥顿悟思想,指出“唯有顿悟一门,即得解脱”(慧海);“无修无证,直下便是”(希运)。晚唐以后,顿悟见性思想几乎成为禅宗修行的唯一法门。

如前所说,注重心悟、妙悟是佛法修持的高境界,也是必经之阶梯,这是佛教哲学重视主观心灵经验的表现,书法的修习亦不可忽视直觉体验及对体验的反省。但是过分地强调“悟”的作用,尤其强调“顿悟”“一念之间”,就与人的认识规律相悖了。北宗强调渐悟,并不反对修行参禅的前提作用,这是合理的。我们认为渐修是基础,悟只是在积累了一定的感性体验,有了一定的经验基础的前提下,进行反省或联想,从而领悟人生的哲理、事物的规律,这才是有说服力的。悟分顿渐,阶段性的悟是渐悟,瞬时性的悟是顿悟,渐悟强调悟是一个过程,而顿悟更看重结果。佛教认为任何事物都是因缘和合的产物,那么,无论何种悟都应该是有原因或基础的。

书法艺术的学习与创作一旦引入顿悟,往往就会产生误解。古人说,字无百日功,书法技巧与书法文化的掌握、领会还远远不只是写字的问题。在初通点画的书写组合之后即希求一朝一夕领会博大精深的书法,或指望创作灵感的突然迸发,然后就可创造出经得起法眼甚至时间检验的作品,只能是痴人做梦。但当代书坛却实在不乏这样的痴人,以为自己书法水平达到了一定程度,还可能在书法队伍中混得某种头衔,便开始自鸣得意,以为悟尽书法禅机,通于艺术堂奥,可以抛开传统或刻意与传统拉开距离,张扬自己的所谓“个性”。他们高扬“笔墨当随时代”的大旗,制造一些谁也看不懂的“天书”,还常常冠以“流行”“现代”诸名目,远离传统,狂躁张扬,大概这就是当今书坛过分强调“顿悟”而忽视根基的结果。

古人书法传统中并非不讲“顿悟”,说张长史观公孙大娘舞剑器而草法大变,颜真卿见屋漏痕而颖悟用笔之法,王羲之、释怀素、黄庭坚等人都有类似的“顿悟”故事。但今人对此多有误解,以为古人观船工奋桨、担夫争道,见折钗股、屋漏痕……而有所感悟都是“一念之间”的事情,书风大变是“顿悟”的结果。于是在自己的学习过程中过早、过分地强调对自然的“参悟”,以致牵强附会,机械模仿。说到底都因未能看到古人这种“顿悟”本是以“渐修”为基础的。《宣和书谱·草书七》称赞释辩光说:“昔智永学书四十载不下经阁,世号铁门限;怀素观夏云随风顿悟笔法,彼皆不以外物撄拂其心,遂能造妙。观光墨迹,笔势遒健,虽未足以与智永、怀素方驾,然亦自是一家书,为时所称,岂一朝夕之力欤?” 书法学习是一个渐修的过程,在这一过程中,确实既需要动手,又需要动脑。而且要善于分析、综合、比较、领悟,既能向古人学,又善向今人学;既能向书本学,又善向自然学。有时还会出现“踏破铁鞋无觅处,得来全不费工夫”的“顿悟”现象。但无论如何,学习不可浅尝辄止,须知“得来”之前还有一个铁鞋“踏破”的寻觅过程。企图“以小技占小便宜”,为“外物撄拂其心”,最终难成正果,难臻妙境。

无论何种理解,只要是忽视“渐修”之功而侈谈“顿悟”者,都是偷懒的作风。我们不便妄谈佛教禅宗“顿悟”的是非,但于当今书坛做这种判断却毋庸置疑。而且,传统文化浸润下的书法艺术发展到今天,存在这些现象,不能不说与禅宗“顿悟”思想的影响有着某种内在的联系。

当然,我们不能只看到它的消极影响。事实上,照禅宗的本义,悟道成佛不须刻意禅定,不可为外境所缚,只是强调不要故意做作,要在平常生活中自然见道,就像“云在青天水在瓶”那样,自在平常。长庆慧棱禅师坐禅二十余年,坐破七个蒲团,仍未见性,直至一天卷帘而悟。表面上看起来,禅师“顿悟”只是“一天”之内、一念之间的事情,其实我们不能忽视他二十余年坐下来的渐修功夫,这符合“厚积薄发”的规律。禅宗认为,二十余年坐禅苦修,过于执著,不能“得大自在”。这就给当今书法的发展以很好的启示。如禅宗的自然境界追求也正是书法艺术的境界追求,在书法学习中,“不以外物撄拂其心”,当宁静自然,清虚自守。熟练地掌握了前人技法后绝不可斤斤于法帖的点画形质,唯技巧是竞不是学书的最终目的。禅宗不主张执著于外相,不可为言语、方法所障。临帖在于把握古人成法,但书法创作又不可拘泥于技巧与理论,也不可以逞技为能。技能只是为创作服务的手段,书法创作的根本目的是思想情感的表达与抒发。凡意情已达,则可得鱼忘筌,不计技术理论、前人规矩。

还有,禅宗的“平常心即道心”思想也是书法审美的重要方法与标准。自然平和的书法作品往往能将人带入恬淡清明的意境,我们常用“不激不厉,而风规自远” 去评价意境高妙的书法佳作。心气平和,书亦自然,恰与佛教“至诚不饰”的主张相类。学书如是,做人如是。

三、心无滞碍,参禅与学书心性相通

任何一门技艺的学习,都要勤于钻研,善于思考,能守静专一,心无旁骛。佛教参禅对当代躁动风习下的学书者有启发。

首先,禅指静虑,如前所述,参禅是对佛教义理的参悟、思考,领悟宇宙与人生的哲理,用以指导自己,化渡众生。书法作为中华文化的重要组成部分,源远流长,博大精深,无论是技法,还是所蕴含的哲理,要熟练掌握、深入理解都非一朝一夕之功。不仅需要学书者“渐修”,通过自己身体力行,亲自实践,临帖、读帖、创作,逐渐积累感性经验,还需要不断反省、钻研,结合前人理论,作深刻思考。参禅者能虚一守静,反观自省,让自己进入一种禅定之境,最终可能证得自性菩提,生发般若智慧。毋庸讳言,当代书法学习急功近利的现象很突出,不肯下“渐修”苦功,却幻想一朝悟入;不愿修习自身的品格,却思借助外力的抬举;不能虚心向传统学习,却一味模仿时下流行之风。当然,原因不外乎内外两重,一是心有羁绊,不得解脱;二是六尘纷攘,难以冲和。所谓“心著欲境而不能离。是下劣人无识凡愚,非圣所行,不应道理;非解脱因,非离欲因,非神通因,非成佛因,非涅般因。” 书法学习的动机与心态的调整当以这段禅语相参证。

其次,学书者参禅,有利于书法境界的提升。西汉扬雄说:“书,心画也。”书法作品作为心迹的自然流露,绝不是任何人都能将思想情感准确地形诸楮墨的,它除了具备熟练的技法修养之外,还必须具有正确的创作理念和良好的创作状态。我们知道,书法创作是一种受时间限制的艺术创作,一幅书法作品的完成一般不允许经历太长时间,它往往要求创作者在某种特定情境下保持较稳定统一的情绪,然后作书,作品才能保证格调一致,情感充盈。而且书法创作有不可重复与修改的特点,这就对时间要求、情境要求更高。所以学书者当知参禅之法,以求专注与平和。古人论书常以“不激不厉”“冲淡平和”为理想境界,而创作状态的冲和淡泊,心无滞碍是提升书法境界的前提和保证。前人有直接以禅入书者,那更是提升书法境界的方便法门。这一点我们看八大山人、弘一法师等人的书法作品可以得到有益启示,只是非一般人所能为。

还有,参禅在于破除我执,证得自性;书法亦须摆脱束缚,写出自家面貌与性情。前面谈到,书法学习与创作要能专注一境,“妄心不起”,但另一方面又不能为书法而书法,执着于书法本身,而忘了作为艺术的书法只是达到自身修为、寄托性情思想的工具。对于法帖经典的学习与认识,董其昌有一段话说得很好:“大慧禅师论参禅云:‘譬如有人具万万资,吾籍没尽,更与索债。此语殊类书家关捩子。米元章云:‘如撑急水滩船,用尽气力,不离故处。盖书家妙在能合,神在能离,所欲离者,非欧、虞、褚、薛诸名家伎俩,直欲脱去右军老子习气,所以难耳。哪吒拆骨还父,拆肉还母,若别无骨肉,说甚虚空粉碎始露全身。晋唐以后,惟杨凝氏解此窍耳,赵吴兴未梦见在。余此语悟之《楞严》八还义。明还日月,暗还虚空。不汝还者,非汝而谁?然余解此意,笔不与意随也。” 董氏反复强调“离”“还”,意谓学习传统最终是为了从传统中蜕出,不为前人所滞碍,而应自出己意,对佛教义理学习参悟的目的是为指导自己的思想和行为,书同此理。这于书法事业的发展也是不无裨益的。倘耽于书法技法的追寻,迷于书法境界的探索;每有得意之作则炫耀于人,喜形于色;创作不出满意的作品便捶胸顿足,怨天尤人,这在佛学中均可称为“我执”“起念”。

参禅当奉“无相为体,无念为宗,无住为本”为修行法门。“无相者,于相而离相。无念者,于念而不念。无住者,为人本性,念念不往……一念即住,念念即住,名系缚;于一切上,念念不住,即无缚也。此是以无住为本。” “住”即执著,心有滞碍。“无住”即指人的自性本来是前念、今念、后念念念不住的,前后相续不停滞。如果一旦执著于某一事物或状态中,自己的心性就被束缚了。书法作为传达性情的艺术,追求的是人性的释放、情感的排遣。如果创作过程中情感虽获得了暂时的寄托,创作的结果却又成为心理上的包袱,仍是“我执”。书法艺术创作追求自然流走,心随笔转,无所滞碍,借笔墨线条之形,达难以言表之意。这一时间过程,一去不留,如雁过长空,无所系缚,自然而然。同样,创作完成之后,不可过于看重结果。只要我们冷静地分析创作成败的原因,就不会为结果而过分或喜或悲。倘如此,谓之“不于境上生心”,不起念。佛教认为“念”是心的作用,心所对者即“境”(外境诸事物),一般人在境上起念。如果境好,即起贪念;境坏,即起嗔念。因境起念,随境变迁,为境役使,而不得自在。书法创作容易受外境影响,情绪的临场状态往往直接影响创作结果的发生,而这一次创作结果又是下一次创作状态的直接影响者。当然,创作中“心念不起”并非心如止水,而是如何尽量减少外境种种事物(也包括上一次的创作结果)对我们创作状态的影响,享受艺术创作中的愉悦,悟出更多的人生哲理,让我们自己的性情得到更好的发挥,品格得到更高的提升。宗教和艺术携手,禅理与书法相通,人性升华,境界超拔,目标一致,殊途而同归。

注释:

①见释辩光《论书法》。

②见康有为《广艺舟双楫》。

③见姚孟起《字学臆参》。

④陆桴亭《思辩录辑要》卷三,转引自钱锺书《谈艺录》二八《妙悟与参禅》。

⑤略称《坛经》,佛教禅宗经典,记载六祖慧能的事迹和语录。

⑥见《宣和书谱》,湖南美术出版社,1999年第1版,第347页。

⑦见孙过庭《书谱》。

⑧《方广大庄严经》卷十一《转法轮品》,唐天竺三藏地婆诃罗译。

⑨见扬雄《扬子法言·问神》,据《诸子集成》本。

⑩见董其昌《画禅室随笔·评书法》。

11 见《坛经》。