知识·观念·情怀——傅斯年关于北京大学哲学学科的思考

江苏 朱洪涛

作 者: 朱洪涛,南京大学文学院中国新文学研究中心2013级中国现代文学专业博士研究生。

1918年8月9日,北京大学二十二岁的学生傅斯年致信蔡元培论哲学门隶属文科之流弊。傅斯年认为哲学门若继续从属文科之下必将淹没哲学的学科属性,把哲学与文学等量齐观,不免“委屈”了哲学:

以为哲学文学,联络最为密切,哲学科学,若少关系者,中国人之谬见然也。盖习文学者,恒发为立想,作玄谈者,每娴于文学,不知文学本质,原属普遍……哲学主知,文学主情,哲学于各种问题恒求其能决,文学则恒以不解解之,哲学于事理分析毫厘,文学则独以感象为重,其本异,其殊途。今固不可谓哲学与文学渺不相干,然哲学所取资于文学者,较之所取资于科学者,固不及什一也。①

傅认为系科设置对哲学的科学背景考虑甚少。中国人一般认为治哲学当以历史为材料,而非以科学方法为基底,其运用的概念、范式以西式观念衡量未免孤陋,若在现代大学制度已经建立的情况下,还以此“老中国”的方法治哲学,不光把哲学导入空虚不实的地步,进一步还会影响大众观念。

大而言之,据傅斯年所见,学生对文科的观念也认识不清,“恒以为空虚之府,其志愿入此门者,绝不肯于自然科学,多所用心”,证之以傅斯年曾说,“中国学术,以学为单位者至少,以人为单位者至多,前者谓之科学,后者谓之家学;家学者,所以学人,非所以学学也。历来号称学派者,无虑数百;其名其实,皆以人为基本,绝少以学科之分别,而分宗派者”②。这种以家派为主的学术传承与现代学术的研究与教法颇不相称。如果以北京大学文科各门的具体课表来对照傅斯年的看法,当看得更清楚。北大1918 学年第一学期文科本科哲学门、中国文学门、史学门课表如下:

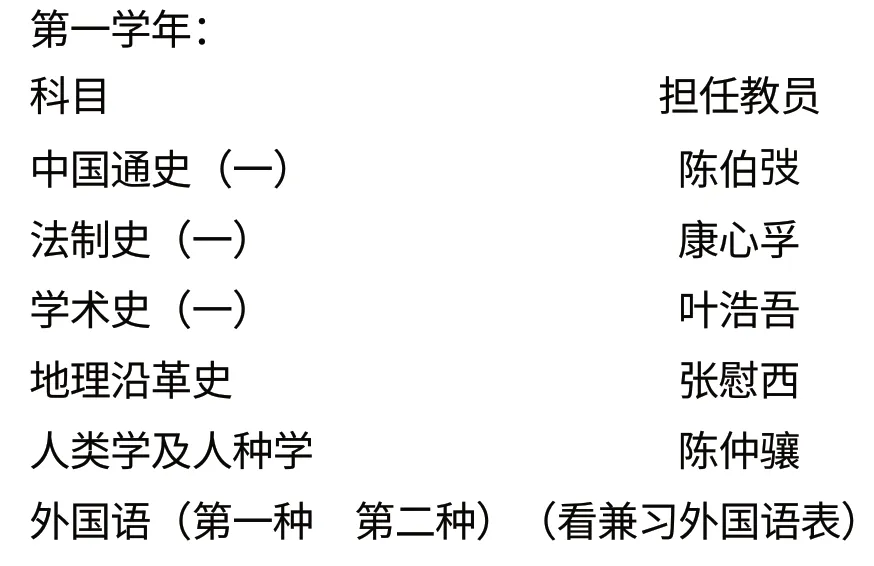

哲学门:

中国文学门:

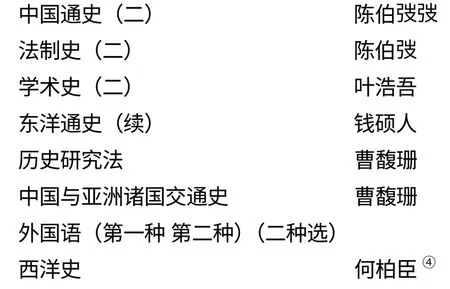

史学门:

第二学年:

参照教育部1917 年12 月29 日发布的《文科大学现行科目修正案》,《修正案》中哲学门“中国哲学”科目下列有儒家、道家、墨家、南北朝玄学、宋明哲学,较之上述哲学门所列更为详尽;其中《修正案》列举科目在哲学门课表里稍做简化的是科学发达史、科学方法论,其中化学发达史、地质方法论是1918 年5 月才开始讲授,并非一直都有。科目中没有的是政治哲学、教育学、美学概论;国文门课表与《修正案》趋同度较高;史学门无金石及考古学、民俗及宗教史、经济史科目。⑤

傅斯年激切地认为文学、哲学不当并置,一般来看两门的科目设置差异实在不小,同时哲学门本身的课程设置还是偏于传统学问路数。从一则刊载于《北京大学日刊》(1918 年3 月1 日)的“哲学会研究所启事”就能看出问题,启事写明:马夷初先生二程学说原定为每月第三星期二兹改为星期四二时半至三时半。陈伯弢先生之儒家玄学仍以每月第三星期六日为会期,余均同前此启。

再从哲学门课程讲授而言,傅斯年认为,“不为古典之学(Classicism),便是怪秘之论(Mythology),何有干哲学”,“古典之学”者上列课程有马夷初的“中国哲学”课,这在傅看来也不妥,何况傅斯年对马夷初的学问有不少保留意见。傅斯年拟想的哲学课程设置当要传授学生一般水平线以上的自然科学知识,尤其要具备较高程度的数学、逻辑知识:

若就教授上之联络而论,哲学门尤宜入之理科,物理门之理论物理,化学门之理论化学,数学门之天文学、聚数论、微积分,动植物门之生物学、人类学,皆与哲学有亲切之关系。在于西洋,凡欲研治哲学者,其算学知识,必须甚高,其自然科学知识,必具大概。今吾校之哲学门,乃轻其所重,绝不与理科诸门教授上之联络,窃所未喻也。

以此标准来看哲学门的课表,必修课程里没有开设数学的课程,接近这一标准的课程也几乎没有。因此将哲学与文学并列,不免有淆乱视听、不伦不类之嫌。

傅斯年信中论述哲学不应隶属文科,其想法已含有文学并非属于科学之列。从课表看,中国文学门所开课程特点一是教员中章门弟子居多,二是以中国传统学问为主体。对于中国传统学问,傅斯年在原刊于《新青年》1918 年4 卷4 号的《中国学术思想界之基本误谬》中言之凿凿:“但就中国立论:西洋学术,何尝不多小误,要不如中国之远离根本,弥漫皆是。在西洋谬义日就减削,伐谬义之真理,日兴不已。在中国则因仍往贯,未见斩除,就令稍有斩除,新误谬又将代兴于无穷。”他认为中国学术有一基本谬误存在,使学术前进速度缓慢。而此一基本谬误按文中条分缕析数点来看,当是中国学术缺乏科学意识。集中到中国文学门来看,傅斯年一言以蔽之:“中国文学,历来缺普及之性,独以高典幽艰为当然,又以无科学家,而文士又惯以玄语盖其浅陋,遂致文学与科学之关系,不可得见,反以哲学、文学、史学为三位一体焉。今为学制,宜祛除此惑,不宜仍此弊也。”虽有一笔抹杀之嫌疑,却也指出中国文学研究无科学的观念。

1918 年10 月9 日《北京大学日刊》接着编发了文科教授顾兆熊《文理两科合并之理由》的文章。顾兆熊认为文理两科多有互补的地方,并主张打破现在人为划界为文理两科的学制格局,若是能将文(精神学科)、理(天然学科)两科合并,在思维、知识方面相互交通与勾连,更能发明新理,则“专门天然科学之学生,常与以听哲学史学讲演或随同练习之机会;专治精神科学之学生,常与以听物理学生物学等讲演或随同练习之机会,则其眼光见识必可大为增长,即对于其专治之科,亦可免偏狭之蔽”。顾兆熊观点的阐发用西方例子作为参照系,虽然他注重文理思维的互补,但内在理路与傅斯年多有不同。顾兆熊是一种宏观的思考,专重文理之同,对文理之异没有充分考虑。以北京大学当时宽松的学习环境而言,学生自由选课没受多少限制,将文理两科合并,在当时难免大而不当,可行性太低。

而傅斯年的出发点非常明显,治哲学者非具备相当的自然科学知识背景不可,且对人的逻辑思维要求甚高。傅本人对自己的算学知识相当自信,“孟真游学,先至英,后至德,以其数学程度高于侪辈,故尤长于统计”⑥,在留学之前他就注重算学与逻辑,认为逻辑能医人思想之疾病,而文学不过还处于文人感发兴怀状态,谈不上科学研究。因此他主张哲学分割出去,若能成功,则能一新国人观念,更大功绩是“精神上之变革”,转移风气。

蔡元培在同期日刊上给傅的复信也明确表达意见:

傅君以哲学门隶属文科为不当,诚然。然组入理科,则所谓文科者,不益将使人视为空虚之府乎。治哲学者不能不根据科学,即文学史学,亦何莫不然。不特文学史学近皆用科学的研究法也。文学必根据于心理学及美学等,今之实验心理学,及实验美学,皆可属于理科者也。史学必根据于地质学、地文学、人类学等,是数者,皆属于理科者也。如哲学可并入理科,则文史亦然。如以理科之名,仅足为自然科学之代表,不足以包文学,则哲学之玄学,亦决非理科所能包也。至于分设文哲理三科,则彼此错综之处更多。以上两法似皆不如破除文理两科之界限,而合组为大学本科之为适当也。

蔡谓文史哲都可取法理科的成果,并不只哲学为然,若果将哲学从文科分离出去,则成为“空虚之府”,很明显蔡元培“今典今用”。在信中傅斯年谈到学生对文科的认识是“空虚之府”,其立论的基点是学生在思想层面对学科性质的模糊看法,其病灶在脑际;而蔡元培的“空虚之府”意为文科的整体平衡被打破,只剩下中国文学门、英国文学门、法国文学门、中国史学门,简而言之,只有文学与史学两门,无论从面子还是里子而言都不好看。蔡元培求其同而存其异,傅斯年干脆认为二者学科性质不同,道不同不相为谋。

二

1920 年傅斯年去国留学,他对“哲学”的议论还在继续。此时傅斯年留学英国所习专业为心理学,兼习物理、化学、数学,学知识倒在其次,主要是方法、思维的熏陶启发,在当年8 月给胡适的信中他谈道:“下学年所习科目半在理科,半在医科。斯年近中对于求学之计划比前所定又稍有变更。总之,年限增长,范围缩小。哲学诸科概不曾选习。我想若不于自然或社会科学有一二种知道个大略,有些小根基,先去学哲学定无着落。”⑦并言及自己在北大六年一误于预科一部,二误于文科国文门,“言之可叹”。傅斯年对心理学的习得也不是止于皮毛,信中说:“我到伦敦后,于University College 听讲一学期,现已放暑假。此后当专致力于心理学,以此终身,倒也有趣。University College 中关于此科之教员有好几位,Prof.Spearman 是这一科的主任。此君学问颇博,但学究气太重,并非第一流的长才。”傅斯年提倡哲学研究要有自然科学的背景,在运用时傅强调致用,因此他认为Prof.Spearman学究气太重。对心理学的各种派别,傅斯年在同年9 月给蔡元培的信中谈到自己所好“乃Hobhouse、McDougall 一派以生物科学讲心理者,亦甚喜Freud一派之心理分析学。此两派皆以心理学为生物学之一部。至于专以自然科学之方法讲心理者,颇与我的性情为远”。

傅斯年留学的亲见耳闻让他对哲学的看法越发具有个人色彩。他在1920 年9 月给蔡元培的信中不光谈到哲学问题,还谈到对北大发展的担忧,认为现在北大是“议论的风气”而非“讲学的风气”。在《〈新潮〉之回顾与前瞻》一文中傅就当时杂志的现状下过断语:精深细密的少,随便发议论的多。如今重提这一话题,他认为北大深厚的学问风气没有养成,还只停留在讲论复议事的阶段。造成这种状况的原因有多种,其中傅斯年在1920 年8 月信中末尾提醒胡适,希望他所尊敬的胡适之师能在学问上“造一种学术上之大风气,不盼望先生现在就于中国偶像界中备一席”。现代大学不应该只是供给舆论,还要做高深之研究。傅斯年所指学问主要是科学成就,并以科学成就的取得与否来衡量一所大学是否优秀:

大学之精神虽振作,而科学之成就颇不厚。这样的精神大发作之后,若没有一种学术上的贡献接着,则其去文化增进上犹远。近代欧美之第一流的大学,皆植根基于科学上,其专植根基于文艺哲学者乃是中世纪之学院。今北大之科学成绩何若?颇是可以注意的。跛形的发达,固不如一致的发达。愿先生此后于北大中科学之教授法与学者对于科学之兴趣上,加以注意。⑧

在20 世纪初期,由于新材料、新问题的发现,西方治中国学的成就已取得很大成绩。少年时期在祖父指导下读毕“十三经”的傅斯年对中国传统学问本有相当之了解,他对这些学问缺乏科学的方法看得也较为透彻(近代以来傅斯年推崇阎若璩与顾炎武,认为他们暗合现代的治学理念)。在此“内忧外患”下,傅斯年提醒蔡元培要一新观念,注意培养科学人才。

1926 年8 月傅斯年给胡适的信中认为中国没有哲学:“因为中国严格说起,没有哲学,(多谢上帝,使得我们大汉的民族走这么健康的一路!)至多不过有从苏格拉底以前的,连柏拉图的都不尽有。至于近代的哲学(学院的),自Descartes,Leibniz,Kant 以来的,更绝对没有。”在给顾颉刚的信中,傅的这种意思表达得更清楚(该信写于1925 年春夏间):

我不赞成适之先生把记载老子、孔子、墨子等等之书呼作哲学史。中国本没有所谓哲学。多谢上帝,给我们民族这么一个健康的习惯。我们中国所有的哲学,尽多到苏格拉底那样子而止,就是柏拉图的,也尚不全有,更不必论到近代学院中的专技哲学,自戴嘉、来卜尼兹以来的。我们若呼子家为哲学家,大有误会之可能。大凡用新名词称旧物事,物质上的东西是可以的,因为相同;人文上的物事是每每不可以的,因为多是似同而异。现代我们姑称这些人们(子家)为方术家。思想一个名词也以少用为是。盖汉朝人的东西,多半可说思想了,而晚周的东西,总应该说是方术。⑨

用西方哲学概念来讲述中国的“哲学史”,很可能陷入越是条理明晰,越是去古甚远的地步。傅斯年对胡适《中国哲学史大纲》评价不高,乃在于其用思想名词附会古人,强古人以言己意。傅斯年的中国无哲学,实是认为中国无西方有系统、有方法、有明确研究范围的专门哲学。所以傅斯年1926 年返国在北大哲学系所开课程为“统计学理论和且然论”,其思想路数依然一以贯之。

从1918 年傅斯年上书蔡元培谈哲学隶属文科之弊到1926 年8 月致函胡适谈论中国无哲学的信件,傅对文、史、哲三科的看法各有不同,偏向历史,轻视文学,希望中国哲学研究方法有所变革却发现毫无起色直至排斥哲学。后来傅斯年将自己的理念强力贯穿于中央研究院历史语言研究所的建立与发展中。中研院史语所本是蔡元培委命傅斯年、顾颉刚、杨振声三人筹建,三人都曾是当年“新潮社”成员。顾颉刚1928 年4 月30 日日记中写道:“我三人即在粤商量筹备事宜。杨好文学,对此不加可否,而我与孟真胸中皆有一幅蓝图在。”顾颉刚与傅斯年虽有同窗之谊,但性情不同,时有闹翻之虞,虽说三人共筹,与蔡元培关于史语所的筹备函电三人一起具名,而实际起草者多半是傅斯年,从机构建立、宗旨贯彻、人员聘定都是傅操办。史语所无论是实际运作还是内在理念,傅都将科学精神融进去,目标让史语所成为足为世界旌表的现代科学机构而非国学院,“为中国而豪外国”,与法国汉学“角胜”,从西方夺回研究中国学的正统。同时,秉持这种理念的傅斯年也长期排斥文学、哲学的研究,认为这些不是学问,导致中研院长期不设文学、哲学研究的系所,直到2002 年才正式建立中研院文哲研究所,这也是人称傅斯年为“霸才”的原因。强人主导,风气转移,一变而为学术研究的新正统,时至今日,依然不歇。

从这些谈哲学话题的文字可以看出,傅斯年也是在谈学术观念、现代大学、治学途辙的问题。从旧思想的突破到新观念的提出,从对新观念的信从到史语所的具体操盘,都始于其北大求学期间。那时傅结识一帮志同道合的朋友,加之听课随便(傅斯年曾去哲学门听课),也赶上购买外文书籍便利的时候,谈自然科学的氛围浓厚。据罗家伦回忆:“那时候大家对自然科学,非常倾倒;除了想从自然科学里面得到所谓可靠的知识而外,而且想从那里面得到科学方法的训练。认为这种训练在某种学科以内固然可以应用,就是换了方向而来治另外一套学问,也还可以应用。”[10]与之同宿舍的顾颉刚回忆,傅写文“下笔立成千言,知其知识欲不为不强也”,其人聪慧,传统学问了解较多,也好臧否人物,二人“各言其志,或批判当代人物,常相契合”。更重要的是,傅本人离开北大告别好友时写道:“我觉得我一生最有趣味的际会是在北大的几年,最可爱的是新潮社,最有希望的是北大的文化运动。”人在国外而精神却是北大的,风云际会与个人见识相激荡,才产生了这些往来议论。时至今日,傅斯年的某些观点已成了常识,而今日的哲学学科也非当年可比,不过这种胆气在今天看来,也还是有意味的。

①《北京大学日刊》,1918 年10 月8 日,第3—4 版。

②傅斯年:《中国学术思想界之基本误谬》,《傅斯年全集》第4 册,台北联经出版事业公司1980 年版,第166—167 页。

③《北京大学日刊》,1918 年9 月14 日,第3 版。

④《北京大学日刊》,1918 年9 月26 日,第4 版。

⑤《北京大学日刊》,1917 年12 月29 日,第2 版。

⑥顾颉刚:《顾颉刚日记》第二卷,台北联经出版事业公司2007 年版,第159 页。

⑦⑧⑨王汎森等主编:《傅斯年遗札》,台北中央研究院历史语言研究所2011 年版,第16—17 页,第20—21 页,第78 页。

[10]傅斯年:《傅斯年全集》第7 册,台湾联经出版有限公司1980 年版,第272—273 页。