化学实验中探究教学法应用的探讨

凌云

摘 要:以Al(OH)3性质的实验教学为例,讨论在化学实验教学中探究教学法的应用。从激发探究欲望、预先探究、有效探究、深入探究、拓展探究几个方面深入探讨,得出在化学实验探究教学中情境的设置要巧妙;问题的设置要有层次。

关键词:化学实验;探究教学;Al(OH)3的性质

探究式教学又称发现法、研究法。通常在概念和原理的教学时,以学生为主体,教师提供一些事例和问题,让学生通过阅读、观察、思考、讨论等途径去独立探究,自行发现并掌握相应的原理和结论的一种方法。在探究教学中的教师,应当是教学的设计者、引导者、解惑者。教学设计时应当以问题为中心,以问题解决为目标,注重问题情境的创设,通过小组合作、实验探究,引导学生“用自己的头脑亲自获得新的知识” [1 ]。学习过程中学生通过自觉地、主动地探索研究物质的属性,掌握认识和解决问题的方法和步骤,从物质性质的变化中找出规律,建构自己的知识体系。在这过程中充分发挥学生的主体地位,启发学生的思维、锻炼学生的能力,培养学生独立思考、分析问题和解决问题的能力,从而提高学生的创新能力,如何在化学实验课中应用探究式教学值得我们探索。

1 问题的提出

高中实验教学普遍存在重结果轻过程的现象,在实验教学时存在要么学生“照方抓药”;要么教师讲实验。如何通过有效的探究,能够更好的激发学生的学习兴趣,培养学生的学习能力、思维能力、分析问题和解决问题的能力,同时能有效的减少学生对知识的遗忘。如何将探究学习法、发现教学法有效应用于化学实验教学中,以《化学1》第四章第二节《铝 金属材料》 [2 ]中“Al(OH)3的性质”一节课为例,探讨化学实验中探究教学。

2 教学的设计

《铝金属材料》安排在《化学1》第四章第二节中,是《化学1》元素化合物知识的最后介绍的元素,是学生在学完典型金属、非金属代表物质后又一个与生活、生产结合较紧密的元素。“Al(OH)3的性质”是本节的重难点。Al(OH)3作为学生接触的第一种两性氢氧化物,特别是其化学式写成碱的形式,学生对它“两性”比较陌生。因此,本节课通过小组合作、实验探究,让学生对Al(OH)3的两性有一个具体化的认识,并且通过在实验室中制备Al(OH)3,使学生对Al(OH)3、Al2O3、铝盐、四羟基合铝酸钠的性质有一个总体的认识。

2.1 创设情境,激发探究

德国教育家第斯多惠指出“教育的艺术不在于传播的本领,而在于激励、唤醒、鼓舞” [3 ]。教师若能智慧、合理地创设问题情境,激发学生的学习热情,让学生更加积极主动地进行探究,正是教育艺术的一种表现。因此,本节课一开始,用生活中的实例以及趣味魔术来激起学生的探究欲望:

(1)展示胃药——胃舒平。胃舒平是以前用来治疗胃酸过多的药物,大家知道胃舒平的主要成分以及如何治疗胃酸过多吗?利用生活中的实例引出所学的物质为Al(OH)3,明确这节课是探究Al(OH)3的化学性质。

(2)趣味魔术:AlCl3、盐酸、氢氧化钠互相滴加,出现产生沉淀,沉淀又继续溶解的现象,激发学生的学习兴趣,并在此提出悬念:这节课最后,请同学们来解密魔术。

2.2 猜想假设,预先探究

“猜想与假设”是学生根据已有的知识、经验面对科学事实,对所研究问题的规律、现象、结果及其产生的原因做出假定性的推测和解释,是科学探究过程中的重要组成部分 [4 ] 。

《化学1》中指出预测物质的性质是研究物质的基本程序之一。预测是学生根据自己已经具备的知识、方法、经验对所研究的内容进行有依据的预见性的推测与思考,能够对设计的实验方案以及进行有效的探究起到导向作用。本节课在进行实验前,让学生根据已经形成的物质的分类观、价态观对Al(OH)3的性质进行预测并设计实验方案,然后才实施实验进行验证。这样,让学生在实验中既能体会到猜想,得到验证的喜悦,又能对实验过程中产生的与猜想不一致的现象产生思考,从而使学生始终处于积极主动地探究状态,学生的探究意识和解决问题的能力得到培养,学习兴趣得到提高。

2.3 精心设计,有效探究

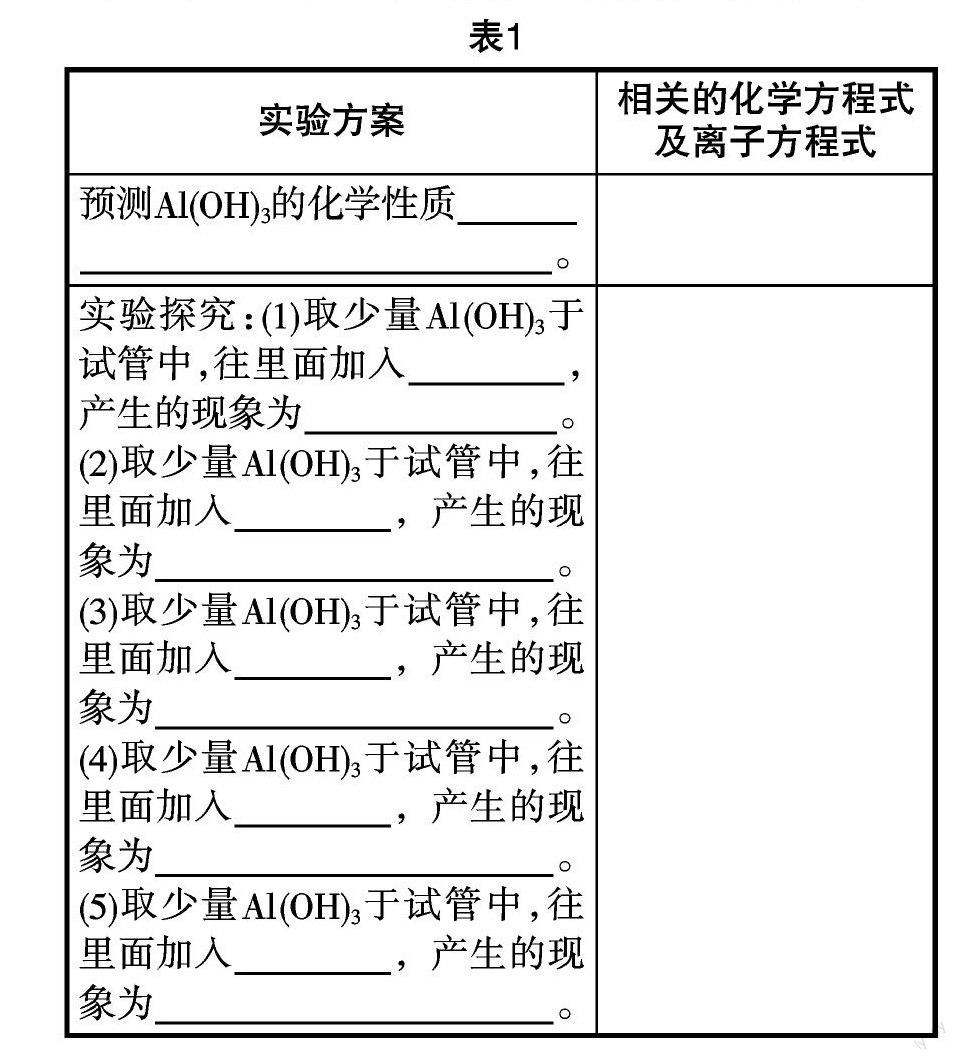

探究过程是一个有依据性的思维发散的过程,教师应该是这个过程的组织者。怎么提高探究的全面性、完整性,提高探究的效率,避免学生在探究过程中作无用功,这就要求老师精心设计,给学生提供全面的、有目的性、有针对性的客观条件,提高探究过程的有效性。本节课的设置中,为了有效地探究Al(OH)3的两性——与强酸、强碱反应,基本上不溶于弱酸、弱碱。在提供探究的实验药品时,除了提供课本上所要求的稀盐酸、NaOH溶液、氨水之外,还增加了一种强酸和一种弱酸:稀硫酸、碳酸(提供二氧化碳),让学生更全面直接地从实验中获取Al(OH)3的性质,更深刻体会Al(OH)3的两性。学生预测以及设计实验、进行实验的表格如表1:

2.4 梯度设问,深入探究

对于一节实验探究课来说,其灵魂在于问题的设置,因为巧妙的问题才能让学生始终保持探究的热情,才能在不断的思考问题、解决问题的喜悦中保持求知的欲望。因此,探究教学中问题的设置非常有讲究:(1)要有一定的难度,太容易会使学生失去兴趣;太难会使学生答不出来,从而产生挫折感,不愿学习,问题的设置应该靠近学生的“最近发展区”,让学生 “跳一跳,就能摘到果子”。(2)要有一定的梯度,问题应该依据由浅入深,由易到难的原则来设置,让学生能够在不断地思考中保持着探究的欲望。本节课问题的设置如下:

在学生通过实验探究了Al(OH)3的两性之后,教师随之抛出一个难一点的问题:设计实验如何用前面的药品通过AlCl3溶液制备Al(OH)3?这个问题将性质应用于制备,是对前面所学知识的升华。学生要综合前面所学的知识——Al(OH)3与NaOH会反应,但是它不溶于氨水这种弱碱,才能得出正确的结论——用AlCl3溶液和氨水来制备氢氧化铝,设计的实验表格如表2:

此时,学生能够体会到应用前面知识解决问题的乐趣。这个时候,再抛出一个问题:AlCl3溶液中如果滴加过量NaOH会生成Na[Al(OH)4],有没有办法也用所准备的药品让Na[Al(OH)4]再变为Al(OH)3,即设计实验用Na[Al(OH)4]来制备Al(OH)3?学生再一次设计实验方案进行探究。这样,层层递进的问题的设置,随着学生不断地发现问题、解决问题,使得探究不断地深入,知识得到巩固。

2.5 迁移应用,拓展探究

赞可夫的发展性教学理论中指出:“以高难度进行教学,能引起学生在掌握教材时产生一些特殊的心理活动过程” [5 ]。他认为在教学过程中,如果学生已掌握了前面的知识,不要原地踏步,让学生产生厌倦心理,而是要对所学内容重新整合,在新旧知识间建立联系并进行科学的迁移,从而使得知识得以延生、难度得以加深;学生的学习能力得到提高,探究得以拓展,保持了学习新知识的新鲜感。因此,本节课在学完了以上知识的基础上,提出两个拓展探究问题:(1)用Al2O3制备Al(OH)3,你有几种方法?(2)请同学们解密魔术,并现场表演魔术。

3 探讨的反思

首先,情境的设置要巧妙。教师在教学设计中,应当通过富有趣味性、与生活息息相关的设问作为引入,让学生产生学习的兴趣、有学习的热情;应当通过创设情境的启发,让学生产生探究的欲望,有探究的热情;应当巧妙地设计各个教学环节,引导学生科学、有效、逐步深入地进行探究,不断地激发学生的学习兴趣和探究欲望,让学生从探究中获得知识,获得喜悦,获得思维的提升。

其次,问题的设置要有层次。教师在实施探究教学中,应当基于苏霍姆林斯基的教育理念:“在人的心灵深处都有一种根深蒂固的需要,这就是希望自己是个发现者、研究者、探索者” [6 ]。选择合适的教学策略,激发每位学生心灵深处的发现、研究、探索的本能,在环环相扣的教与学过程中,在有难度层次的问题设计上,都能够保持持续的探究兴趣,形成高效、互动、富有激情的课堂,从而达到有效探究。

参考文献:

[1]布鲁纳著,邵瑞珍译.布鲁纳教育论著选[M]:北京:人民教育出版社,1989.

[2]王磊,陈光巨.化学1[M].济南:山东科学技术出版社,2007:115-122.

[3] 第斯多惠著,袁一安译.德国教师培养指南[M]:北京.人民教育出版社,2001.

[4]黄玉樂,曾芳兵.化学教学中学生猜想与假设能力培养策略[J].教学与管理,2006(24):129-130.

[5] 赞科夫著,杜殿坤,张世臣,俞翔辉,等译.教学与发展[M].北京:人民教育出版社,2011.

[6]苏霍姆林斯基,杜殿坤编译.给教师的一百条建议[M]:北京:北京教育出版社,2000.