文人画的精神品格

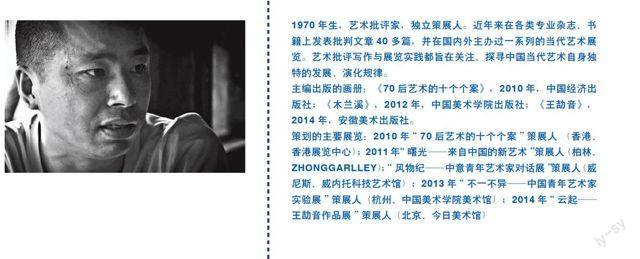

方志凌

1970年生,艺术批评家,独立策展人。近年来在各类专业杂志、书籍上发表批判文章40多篇,并在国内外主办过一系列的当代艺术展览。艺术批评写作与展览实践都旨在关注、探寻中国当代艺术自身独特的发展、演化规律。

主编出版的画册:《70后艺术的十个个案》,2010年,中国经济出版社;《木兰溪》,2012年,中国美术学院出版社;《王劼音》,2014年,安徽美术出版社。

策划的主要展览:2010年“70后艺术的十个个案”策展人 (香港、香港展览中心);2011年“曙光—来自中国的新艺术”策展人(柏林、ZHONGGARLLEY);“风物纪—中意青年艺术家对话展”策展人(威尼斯、威内托科技艺术馆);2013年“不一不异—中国青年艺术家实验展”策展人(杭州、中国美术学院美术馆);2014年“云起—王劼音作品展”策展人(北京、今日美术馆)

“国家不幸诗家幸”, 清代学者赵翼《题遗山诗》中的这个句子,大概是人们谈到“艺术与时代关系”的时候最容易想到的一句习语了。其实,就“诗家”而言,这句话的适用范围是不及原诗下一句“赋到沧桑句便工”的:伟大的诗人未必一定与“国家不幸”相关—像所谓“盛唐之音”就形成于“安史之乱”以前的“开元全盛时”,苏轼所处的时代也算是北宋的有为时期—但他们肯定是最善于体会“内心沧桑”的人。然而,对于“文人画”这个独特的艺术领域来说,这句话却是极为妥帖的表述:“文人画”的高峰一定与“国家不幸”紧密相联。

董其昌将“文人画”的发端追溯王维,但其真正的奠基人其实是苏轼。苏轼不仅首先提出“士人画”这个概念,还较为系统地阐述了文人绘画的美学主张。他以王维的“得之象外”贬抑吴道子的“妙绝”,以钟、王的“萧散简远”贬抑怀素、张旭的狂放书风,并且极力推崇韦应物、柳宗元的“发纤秾于简古,寄至味于澹泊”。他的这些理论,实际上已经大体预设了“文人画”基本的美学品格,在中国传统绘画从“神”到“逸”的趣味转型中有重要的催化作用。

事实上,“文人画”的兴起与衰落是与中国古代“文人”精神世界的独立—文人不仅作为王朝翼辅的“文士”,更是作为有自己独立的精神品格与生活趣味的“文人”而存在—密切相关的。这样的“文人”群体出现于宋代。他们进则是“先天下之忧而忧、后天下之乐而乐”的主人意态,退则以道、释以及诗、词、书、画来颐养性情,儒学的重心也由注重事功的“外王”转向注重心性的“内圣”。既不是体现皇家趣味,也不依附于道、释主题,也无意于敏锐的视觉感受和微妙的生活情态的“文人画”,就是在这种新的文化环境中孕育、成长起来。但在宋代,更充分地表达了新型文人的情感世界的是诗词,更全面地展示了他们的审美修养的是书法,绘画则作为一种额外的“才艺”,成为诗词、书法等“余事”之外的“余事”。所以,宋代虽有个别极富才情的文人画家,但并没有出现“文人画”的高峰。

“文人画”的第一个高峰是以“元四家”为标志的,而在從“宋画”到“元画”的转化中,赵孟頫是“提醒品格”的关键人物。他高标“古意”、强调“以书入画”、同时又注重“师法自然”,为以水墨山水画为“大宗”的“文人画”的崛起作了全面的理论铺垫。但更为重要的是,与主要是以理论观念影响旁人的苏轼不同,赵孟頫本人就是一位被奉为“元人冠冕”的大画家,他对“元画”的巨大影响首先源于他的绘画实践。

赵孟頫的书法、山水、人物、鞍马、花鸟无不冠绝一时,是中国艺术史上极为罕见的“通人”。这不仅得益于他过人的艺术天赋,更得益于他独特的身份让他不得不承受的内心煎熬—他私德高尚却大节有亏,荣际五朝却愧对国恨家仇—而当他将这种锥心蚀骨却又无以言表的精神苦痛付诸笔端的时候,他的绘画艺术就有一种前人难及的深韵:并不像他的《罪出》、《自警》等诗那样直接言愁,而是将深愁转化为极隐晦的“笔墨”深韵。在苏轼所阐述的美学品格的基础上,赵孟頫不仅为“文人画”找到了恰当的语言路径,也大大拓展了它的精神空间,从展示才情的文人墨戏转变为聊寄深愁的精神寄托。黄公望、倪瓒等人从赵孟頫那里领悟到的显然也不仅仅是外在的笔墨技巧,更有在绘画中宣泄、寄托自己隐晦难言的精神体验的表意方式。

苏轼是宋代文化史上的巨星,是自成一家的硕学鸿儒,又是冠绝群伦的文豪、书家。这些不仅与他的才华有关,也与他坎坷的人生际遇有关—尤其是因“乌台诗案”被贬黄州以后,他的文风、书风都发生了深刻的变化—然而,赵孟頫、“元四家”和“四僧”的时代,却不是他“发纤秾于简古,寄至味于澹泊”的审美姿态所能面对的。过于深重的“家国深愁”黯淡了诗歌的灵光,却照亮了能够承载更为隐晦的精神体验的“文人画”。生前以诗显名、死后却以画显名的龚贤或许就是这种文运变迁的生动注解。

历来论者都会注意到苏轼美学理论的道家气质,但在赵孟頫 、“元四家”和“四僧”那里,“萧散”、“澹泊”的道家气质,其实已经转化为那些在“家国深愁”中自我煎熬、自我承受、自我排遣的精神贵族们独有的幽深与晦涩。如果没有这种复杂艰深的精神内涵,纯粹审美的、自娱自乐的“文人墨戏”大概是无法成为“正宗”的。反过来说,这正是忝列正宗的“四王”远不如“四僧”的原因,也是康乾盛世以后“文人画”逐渐衰落的原因。至于清末与民国时期,则是新兴的“革命人格”取代传统“君子人格”的转型期,精英贵族们倾心的是积极有为社会文化变革,而不是在“家国深愁”中沉沦,这个时期的“国画”与高峰时期的“文人画”相比,在精神品格上已经判然有别了。