画廊

影像艺术的春天

尽管影像艺术所占当代艺术市场份额不大,但是近两年来越来越受到藏家的重视。在刚刚过去的2014年,国内有将近20家拍卖行涉足了影像艺术品的拍卖业务,其中,北京华辰2006年起就开设了影像艺术品专场拍卖,其年度总成交额在近两年均超过了2,000万元;加之去年“PHOTO上海”艺博会的举办,也证明了影像艺术作为独立的艺术门类在国内市场中日渐细化的趋势。除此外,2014年,民生现代美术馆举办“中国当代摄影”展,连州摄影年展“中国当代摄影10年”回顾展,这些活动也证明了影像艺术的学术认可度正在不断攀升。

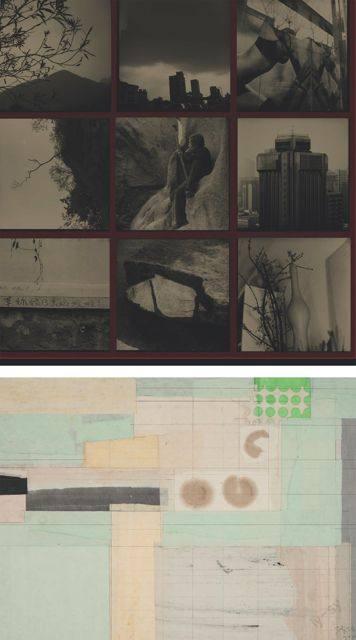

鸟头组合 香格纳画廊推荐

艺术家组合鸟头成立于2004年,由两位年轻艺术家宋涛和季炜煜组成。他们出生工作于上海,作品大多带有上海本土文化身份认定的特点,以主观记录式的,带有叙事色彩和描述市井生活的摄影作品为主。

鸟头的创作以传统胶片相机作为工具,以日常海量拍摄(每年约10,000张)为素材,并在海量素材的基础上进行编排,形成最终鸟头作品。无论这种编排是以矩阵的方式呈现,还是以照片并置、叠加的方式呈现,都体现出鸟头对于传统摄影的反思和背叛,即否定单张摄影作品的美学价值和意义。在鸟头作品里所传达给观者的与其说是构图/光影和时间、地点与事件的叙说,不如说是图形所传达出的情感流淌与波澜。

因此,对于鸟头而言,并不因为他们使用相机,我们就可以判定他们是摄影艺术家,精确而言:鸟头是以摄影为工具的当代艺术家。他们的作品所传达和饱含的意义和中国古代山水绘画中“不求形似,追求神达”的传统相一致。这种一致性如同古代画家挥毫泼墨时瞬间所激发的个人情感在宣纸或绢上的表现,这种连续瞬间的表现最终呈现给观者的是一张拥有众多焦点(散点透视)的内心风景。而鸟头使用相机瞬间捕捉后经过编排整理的作品也将关注点落在图像和图像之间情绪的流动和起伏,而并非简单的城市/自然纪录或者个人记忆的视觉化传达。

一言蔽之,鸟头作品是他们极为丰富多元“内心风景”的摄影式呈现,这种“鸟头情感”不单单属于他们个人,而是我们每个人内心本应拥有,但往往被强大的理性判断和所谓视觉经验所忽视的。

在鸟头最新的作品中,在精神上继承中国古代艺术传统的同时,更在形式上利用中国古老的字画装裱和各种传统手工艺,将它们与西方装裱工艺相结合,以富有现代气息的方式做出新的尝试和突破。

鸟头是2013年首届 HUGO BOSS 亚洲艺术大奖得主,作品被泰特美术馆、纽约当代艺术博物馆、尤伦斯基金会等多家世界知名艺术机构收藏。

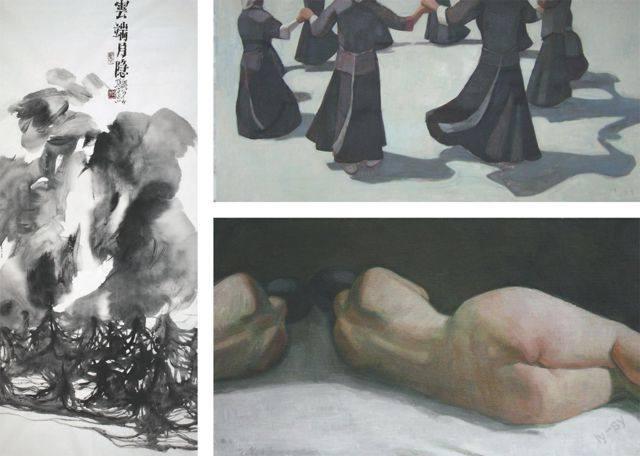

梁铨 蜂巢当代艺术中心推荐

出生于1948年的梁铨,祖籍广东中山,长于上海。自幼在少年宫习画并渐显艺术才华,1963年6月1日在《解放日报》上有生以来第一次发表水墨作品,次年考入浙江美术学院附中。1978年底作为文革结束后首批留学生赴美国旧金山艺术学院学习,1983年,自美国返乡后的梁铨,执教于浙江美术学院(现中国美院)版画系。在1985年-2000年这个时期,梁铨创作了大量的色彩浓重的作品,主要以染色宣纸拼贴辅以手绘而成。中西方双重传统的继承以及互文性(intertextuality)修辞,成为梁铨“重彩时期”创作的关键所在。2000年前后,梁铨的广东故土之行,不但让他的创作从此与遥远的祖先血脉有了联接,也开启了作品形态的新方向。与“重彩时期”的作品比较,梁铨在这个时期的创作虽然依旧以宣纸、色、墨、手绘、拼贴进行创作,但他在材料的形态上作了较大的变动:先前块状的宣纸,现在多数被撕成条状,夺目绚烂的重彩基本上被淡色所取代。梁铨放弃传统的笔墨程式,以淡墨染成的宣纸条拼贴图式,建构了一个理性而克制的抽象视觉世界。

在梁铨的创作中,中西方双重传统的继承以及互文性修辞,是他艺术风格形成的关键所在。他的作品通过形式的途径保持了对西方后现代主义的关注,却构建了一个与西方艺术有着差异性的美学框架;他既是一个西方后现代主义运动的参与者,也是一个借助这个途径反其道通向中国艺术源泉的本土艺术家;从去中心化的西方后现代主义到东方绘画诗学的归途,梁铨的艺术方法论和实践,或许能改变写作范式始终以西方对于东方想象和预设作为标准的艺术史,同时也为中国当代艺术的走向提供切实的参考可能。

蜂巢当代艺术中心2015年7-8月份将举办“梁铨三十年作品展”,本次展览将针对这位作为中国当代艺术中最早从事抽象创作的艺术家半个世纪以来的创作生涯、对其创作路径及其美学成因进行系统性地梳理,全面呈现其1982年以来的重要作品。

王豪 艺·凯旋艺术空间推荐

王豪1976年生于山東青岛;2003年毕业于中央美术学院建筑学院,获硕士学位;2011年毕业于中央美术学院,获博士学位。

老子《道德经》中有“五色令人目盲”之语,主张“见素抱朴”,水泥的素朴,几可谓老子主张的物化。建筑出身的王豪,便将这种城市建筑的物质,从功能躯壳中抽绎出来,唤作“素土”,从其日常的生产语义出走,转而获得了一种全新的材料真实性。

王豪作品的抽象,几乎是本能,或说是建筑长期训练的结果,没有具象到抽象的转化,自然过渡到黑、白、灰的关系抽象:冷静的条状、色块,成为画面的修辞语汇,凭借单纯的关系转折,构造画面自身的韵律与节奏。这一冷抽象,承续着蒙德里安到马克·罗斯柯与巴尼特·纽曼的谱系,演绎着秩序化、格式化的不同调子。在简单的灰与白的关系中,寻求更灰的灰与不白的白的种种变化与组合,将内心感觉的震颤具化。正像罗斯柯所宣称的“一幅画并非描绘有关经验,绘画就是经验本身”。

保罗·克利曾说过:“世界变得越来越可怕,艺术就变得越来越抽象。”所有抽象背后,都多少隐含着某种对生命纷纭繁杂的厌恶和对理性秩序的渴求,从生命中看到无生命,从无秩序中寻求秩序,执意在不动声色的单调与协调中,寻求艺术本身的秩序和材料的超越。或许这种寒素间弃置生命的清冷,不堪久处,他2013年的“寂”系列中,开始浮现竹青、柠檬黄、荷兰橙等色块,恍如太初静寂的世界,开始律动生命的色彩。——初枢昊

樊洲 太和艺术空间推荐

樊洲(1953-)隐居终南山二十年,潜心绘事不为外界知晓,其作品的推广刚刚启动,作为开宗立派的山水画家,收藏樊洲作品具有极大的升值空间。2015年,樊洲将在上海中心空中画廊、北京798太和艺术空间、艺术北京陆续推出大型个展。

樊洲的资本在于他多年的实践积累没有变成束缚手脚的无形之墙,他一次次冲击它,拆除它,终于找到了突破口。毛笔在他手中犹如肢体的延伸,已经收放自如,他的这批以线条构成的作品无疑是真实准确的证据。换句话说,无论从图式的新颖和独特,还是表达的内涵和精神,都令人欣喜。水墨和宣纸承载的张力被他牢牢把握,而山水画的审美经验则被他加以有效地延续。—李小山

王音 站台中国当代艺术机构推荐

王音毕业于中央戏剧学院。从“85美术新潮”到圆明园到宋庄,王音经历了中国绘画现代化的过程。作为中国新绘画的代表,他丰富的创作涵盖了比较广泛的艺术领域,涉及到许多艺术创作的问题以及当代中国艺术发展的可能性。他对中国当代绘画未来的发展起到了承上启下的作用,对未来的绘画领域有着深远的影响,并对中国年轻艺术家起到引导和启发的作用。他的工作方式,让他还会在探索绘画的路上走很久,并且有新的发现。

王音 谭静(湖南省谭国斌当代艺术博物馆副馆长)推荐

王音接受过苏派训练,经历过“85新潮”,也曾在圆明园和宋庄与流浪艺术家为伍,跟方力钧等人应该算是同时同地的同辈画家。当众多当代艺术家们热衷于意识形态,追随着各种流行的“主义”时,王音选择了成为一个旁观者,一个在喧哗的艺术圈外冷静的旁观者。他有意被时代“遗弃”, 却以一种看似保守的形式,清醒地追求自己心中的“当代”。 在王音眼中,“现实不是简单的此时此刻,现实是在历史中的。”只盯着当下,盯着潮流的人,太靠近现实,因而永远无法真正看清当下、看清现实。只有跳出现实,与当下拉开距离,方能窥视时代真面貌。一根线条、一块笔触,也只有放到大的文化背景中才能感受这朴素表象所蕴含的无穷魔力。王音就是这样一个有意地和时代拉开距离的人。然而越是脱离时代的艺术家,也许就越是“当代”的艺术家。

朱昱 长征空间推荐

朱昱(1970年生于四川成都),被誉为1990年代观念艺术家的先驱,他从对生命的思考,对死亡的迷恋出发,探索人与伦理的底线关系,走出了一条独有的艺术实践之路 。

1990年代,他大量参与有重要反响的艺术运动并且在中国前卫艺术圈越来越有名气,除了比较传统的2000年以上海双年展为平台,他还参加了由艾未未发起的展览“不合作方式”。

朱昱最有煽动性的作品就是《食人》(2000),它结合了多种表现形式:影像、摄影、雕塑。另外一个朱昱的作品是《对联合国国家的192个艺术方案》,展现出这位中国观念艺术家的幽默感,将当代艺术的创作思维类型推到极致。

朱昱生活工作于北京,他的作品经常参加对中国当代艺术有着深远影响的展览,包括1999在北京的“后感性:异形与妄想”、2000年在上海的“不合作方式”艺术展 、2008年“与后殖民说再见:第三届广州三年展”。

3月7日,朱昱个展“隔离”在长征空间开幕,展览回顾了艺术家过去10年来的布面绘画创作。此次展览中,我们看到的是朱昱艺术行动的延续,在实践过程中,他不断打磨对绘画这一媒介的精准直觉,最终产生的是对该媒介的一种完全不同的处理方式。

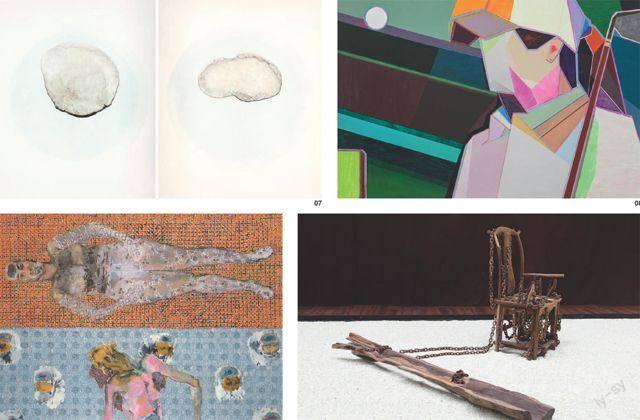

高露迪 空白空间推荐

高露迪1990年出生于河南,2013年毕业于首都师范大学美术学院油画系,现生活和工作在北京。在高露迪的绘画中,我们看到了现代主义的形式原则,注重色彩与物象之间的平面关系,又试图从当代的视觉经验中发现与时代相契的形式方法。

艺术家如是说:“我一直认为绘画就是造型艺术,而造型是很难解决的。大学时期,我的绘画还有很多大师的影子,包括造型上也是,那些都算是习作。但在中间画了一张跟游戏有关的作品《司机》(2012)之后,我开始意识到造型的重要,开始使用木条或戒尺帮助造型。同时也开始迷恋颜料溢出的效果,以及在图像上显现出造型上的趣味。而对于画面的颜色,我将其处理为从原始图像的某個点衍生出的色彩框架,作为画面内在逻辑的一部分。我还在尽力把这些我意识到的点做到极致。但有一点,我觉得绘画还是一个视觉的阅读,很难用语言描述全部,而站在作品前看可能就解决了很大问题。”

“此外,我觉得在世界范围内,虽然绘画是一个古老的艺术门类,但不会被淹没,同时由于网络时代的信息对称性会迫使绘画产生新的逻辑分支。绘画是个自然生长的艺术,所以只要艺术家与当代具有关系,那绘画就必然与当代有关系。那些在网络时代生长的年轻人(“90后”和“00后”们)会给绘画带来新的面貌和活力——但也许只有10年后或20年后才能准确看出之前作品的当代性。所以我觉得像我一样的年轻艺术家现在只能认真画画了。”

其他

叶森 红门画廊推荐

叶森的作品在很大程度上受到中国传统哲学思想以及木雕技巧的影响。在中国的传统思想里,材料是会说话的。每一种材料有其不同的个性,而艺术家的工作就是倾听材料的语言,然后将材料的可能性发挥到最大。这些哲学思想在叶森的作品中很显然地与木头这种材料紧密地联系在一起,但叶森更进一步的便是又在他的作品中注入了他对现代文明的观察与感悟。作品中的木链,既给了原本木讷的木头生命,又衍生出一份束缚感。这份束缚感似乎是在隐喻我们这些个体也正在被当今的社会与习惯所禁锢,而这份禁锢与分离在不同的国家和文化中则显得格外突出。然而同时,木链又起到串联的作用,这告诉我们,无论我们如何不同,我们依旧在同一片蓝天下共衍共生。

郑毅强 山艺术-北京林正艺术空间推荐

也许,郑毅强并不打算直接告诉我们些什么。他的作品没有强烈的直观主题,也不依赖图式化的视觉刺激,所以“对它的理解需要观者自身的经验”(画家语)。

也许,郑毅强也并在意外界的“妄评”,“各种阐释都可以,不一定是我想要的”(画家语)。所以他的画给所有观众设计了很多的“迷局”。

2006年郑毅强开始画他的“增厚性动作”系列,这个系列一直延续至今。

这些作品通常被横向分割为截然不同的两个部分,具有明确的“上、下”的结构,正如中国汉字系统中的“上下结构”,还有中国思想观念中的“天上人间”,以及中国视觉系统中的“黑白”体系。

所谓“上下”的结构,也许也并不仅仅在于分割画面的形式意义。郑毅强在乎的是在不同的部分去表达完全不同的意义,由此造成画面表述上的复杂性。

也许,从表面上看郑毅强的作品与当代生活构成了某种密切关联,那些时装少女总是在“花样世界”的部分演绎着自己的“美丽人生”,但是她们又总是时刻地被另一部分由莫名的危险、恐惧、动荡、不安、猥琐、挣扎所构成的部分“窥视着”。

也许,郑毅强真正想告诉我们的就是他的内心,他对生活的复杂理解以及他对此的忧心忡忡。——赵力