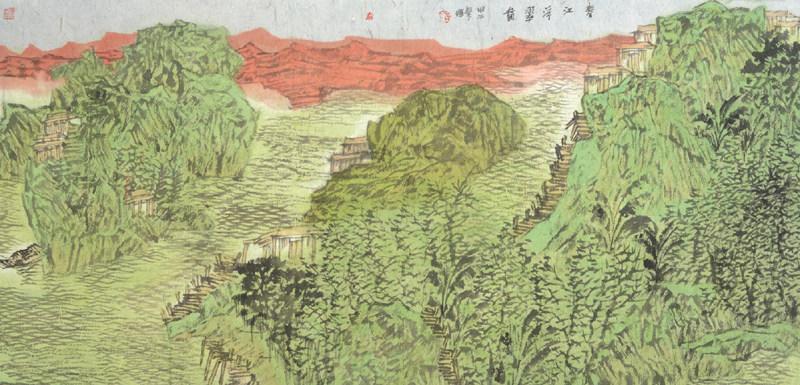

心属慢写意

秦晖

春天静悄悄地来了,春天总是静悄悄地来。静悄悄是自然的生发方式,也是艺术的生发方式,自然和艺术在静悄悄地生发、演变。一切都在静悄悄地生发、演变。

静悄悄地绘画是一种修行,静悄悄地读画也是一种修行。修行,漫长、孤寂、静思、清心,作者或观者,同在静中悄悄地明心见性。修行的层次不同修得也不同。有人说“当代国画很‘差皆因没有文化”。当然,“差”并非绝对的差,“没有”也不是绝对没有,“差”或“不差”、“有”或“没有”只是层次的不同即修得的不同。“差”或“好”、“有”或“有”本身也在静悄悄地生发、演变,不可着急,一切循道。技法学习主导下的美术教育让人习得了技术却难以修得心性,能用工具绘画却难以心灵品味,动手能力强审美格调却不高。在“技”之层面,大可条分缕析、解剖入微、头头是道地解说什么笔墨、线条、块面、造型、树、山、云、水的东西,但如果缺少一种统领具体“部件”的理念、思想的“道”,那他的认识仍然不乏机械、孤立、静止的嫌疑。能设计、制造零部件,并不等于能组装出运转平顺、功能完备的机器;能造出硬件机器,也不等于有操控的软实力。“技尽气出”,“技”不“尽”则“气”难“出“,“技”进乎“道”终归是个问题。

坊间之“创新”说,一切以新、旧来判断、分别、褒贬绘画之高低好坏,挟话语之威煞是唬人亦很误人。可其之新、旧到底是个什么新、旧法总是语焉不详。小乘之新、旧与大乘之新、旧总是有些不同的,何况“新之又旧、旧之再新”又总是那样的往复、胶着。一些标新立异、自以为“新”、大行其道的当代某些“艺术”,却经不起追本探源、刨根问底。不讲传承、不成体系、缺少难度、没有高度、不讲修为、了无格调、隔绝心境的“新”即使再靠理论包装、媒体拥褒、资本青睐却终归苍白浅薄、急就浮躁,与画事无益,与作品无关,娱乐活动罢了。事关修养、审美、心灵、情感、心性、性情、时代、题材、品格、口味等一干文化主佐料,只一味地创“新”、求“异”也太过简单、轻狂了,其终不过一“技”耳,“技”尚且可言“新”“旧”,而“道”何来的“新”“旧”呢?且“新”不经过时间的筛选、沉淀、纯化、精炼到艺术程式和文化范式的高度,此“新”并无太多意义,顶多不过杂耍把戏花样翻新罢了,大多进不了历史、难以成为传统,更何况引领艺术趣味和文化指向。中国画1000多年下来,有意义或有影响的“创新”屈指可数,但能知好坏、判高下、制精微的画家和作品却灿若群星,只在于他们更尊重文化共性的认同、更在意融合于时代的氛围、更顺从自己的性情和心境罢了。以精好而非新异,即以质量好坏、学术深度、文化认可和心灵共鸣而非花样的“新、奇、怪、快”保证了中国绘画主体延绵及今。

不知在当下画着中国画却被别人归类为非“当代”艺术的人作何感想?当绘画从技法、理念、形态之争进入话语权之争,美术就成了权术,作品就成了工具。“当代”是时间概念还是形态概念?它该由画家来定义还是由理论家定义?它与传统内核该如何承接、如何呈现、如何展开?另外,是否可以“当代”的名义炮制概念的混乱、理论的误导、语境的缺失、话语的霸权、场面的喧嚣、生态的纷杂?甚如乱麻纠缠难解如此种种,我们又该如何自释、自觉甚至觉他?艺术本是一种理想而非职业,作为自信、自觉、自足、自立的画家,我们可以继续与展览、评选、市场、广告、媒体保持距离,安静从心、纯粹如初地作画,但是回避是非功利、脱离现实语境的心态又可能会伤了自己,过于功利化就可能害了绘画。两难的平衡在哪里?矛盾如何解决?

“返璞归真”是我的期待。平常物事,妙想巧思,人情人性,清新平实,格调品性,感己感人。“平淡出奇”非“平淡得出奇”,“情”比“技”更让人心领神会、注目关切。不讨好、不屈从、不媚俗,由衷、自然、轻松、真实是纯粹、本真的前提。我不看好那些被剥离了心灵感受、情感寄托和修为学养的图形——山水画只画景点、画卖相,人物画只是画型模、画Pose,花鸟画只是画品种、画细腻,作品有“物”而无“我”,重“形”而轻“情”,近“技”而远“道”,对作品的评判似乎恒定于“像不像”“真不真”“是不是”的看图识字,和“画了多长时间”“大小多少平尺”“染了几层几遍”的劳动力的投入产出的掐算上,“妙、神、逸”格成为多余,“真”这种最原始、最冲动、最敏感、最本能的浪漫写意的气息已然遗落。

写意本为中国绘画总的、最高的艺术观念、学术思想和实践要求,即如宗炳所谓“畅神而已”者也。意笔(或写笔)和工笔只是“写意”统领之下的两种相生、相变、相辅、相成的画法手段而已。意笔为以带有书写洒脱意味的笔意去画,可以繁复深入也可以简略灵动;工笔为以较为工整严谨的笔意去画,可以繁复深入也可以简略灵动。二者本身并非汉河楚界、泾渭分明,艺术、技术上也无高低上下之区别,其目的都是为了表情达意、叙事抒情、营造意境、利于创作。何况“工笔要写、意笔要工”,本身即是你中有我、我中有你的。可是不知何时起,“写意”已降格到和“工笔”一道成了中国画中两种截然不同的画法和画种了,并且一种“写意画得快、画得粗糙、画得简单;工笔画得慢、画得精细、画得丰富、三矾九染、难度大”的无稽之谈更是大行其道、蛊惑人心,甚至教材里这么写专家也这么教。在“写意”与“工笔”成为两种并行的画法、画种而不再是“道”“技”的从属关系以后,中国画的一些概念就开始含糊不清、自乱阵脚了。一张1平尺的小卡纸以意笔画之,可以一挥而就,也可“十日一石、五日一水”慢慢写成:一张丈二匹巨幅以工笔为之,可以经年累月画好,也可昼夜间刷就。意笔可以很快也可以很慢,工笔可以很慢也可以很快。皴、写不等于意笔,勾、染也不等于工笔。它们仅有倾向性的差别而无本质上的不同。

所以我在绘画中只把“工笔”“意笔(或写笔)”作为实现写意理想的两种手段或写法的两种倾向(工写与意写)而已,写中寻工、工中求写、写不离工、工不离写、工工写写、写工相随,交织演进,臻于无碍。尤其喜欢以写笔在工、慢中求精致、求稳重,求心性了无触痕的物化体验,求把过程融化进画面的享受,求从容不迫、怡然自得的心态,求慢慢地思考、调整和演进的变幻。“细致”绝不是笔头的物理粗细,更多是用心、用情、用意、用思的多寡、巧妙、圆融、变通,求通过工致的手段、和缓的心态去追循“不平之平、不齐之齐”的“不拘泥”“粗致”的意笔的效果,在写意的美学意境中探索、完善一种属于自己的慢写意、慢生活,在慢中享受、体悟、禅修、品味、体验经手、过目、留心的一切。慢,是思路也是途径。慢,是春雨也是浸渍。

深春絮雨,如沐甘霖,不入心灵,即向沟渠。