新旧·趣味·诗思·笔力

邓峰

在中国现代作家中,老舍先生素有“语言艺术大师”之称。随着近几年其书画收藏的渐为人知,尤其是“人民的艺术家——老舍、胡絮青藏画展”在中国美术馆的隆重举办和《老舍胡絮青藏画集》的出版,收藏的大多艺术精品展现在世人眼前,其作为收藏家的身份为大家所共识,且是“真正”的大藏家,其画评之准、收藏之富、赏鉴之精令人惊叹,非当下以“雅贿”而得或投机为目的的所谓藏家所能比拟。初略统计,其书画收藏总数(加上散佚的京戏名伶集扇163件和其他名家作品16件套)近四百余件套,古代部分有22件套,齐白石作品7l件套(据家属回忆,两位先生前前后后一共拥有超过上百张齐白石),近现代诸名家作品88件套,若加上印砚(现留存57件)等其他小古玩,其收藏总体数量超过五百件。除此之外,老舍先生还撰写有近三十篇与美术相关的文章,既发表对20世纪中国画整体发展方向和改造的个人看法,也涉及对个别画家的品评以及赏鉴书画的方式方法,文笔之鲜活、语言之优美、情趣之真挚、观点之精准,令今日之大多吹鼓手之马屁文章黯然失色。

在各种艺术作品中,我特别喜爱图画。我不懂绘画,正如我不懂音乐。可是,假若听完音乐,心中只觉茫然,看罢图画我却觉得心里舒服。因此,我特别喜爱图画——说不出别的大道理来。

虽然爱画,我可不是收藏画。因为第一我不会鉴别古画的真假;第二我没有购置名作的财力:第三我并不爱那纸败色褪的老东西,不管怎样古,怎样值钱。

我爱时人的画,因为彩色鲜明,看起来使我心中舒服,而且不必为它们预备保险箱。(《假若我有那么一箱子画》,载于1944年2月11日《时事新报》).

爱画却说不出道理,也不管值钱与否,那是真正的打心眼儿里的喜欢,可谓“画痴”:爱画却不收藏古画,既是现实财力所限,更有不因古人废今人、为时代张目的敏锐感知与勇气魄力。因此,“时人”的画因为鲜明的时代气息成为老舍收藏的重头,按照先前统计,除散佚外,近现代书画总数也近一百六十件套。这些作品既有画友所赠,“在艺术价值之外,还有友谊的价值”,也有老舍先生因喜爱而定制、购藏,更能见出个人的审美趣味。

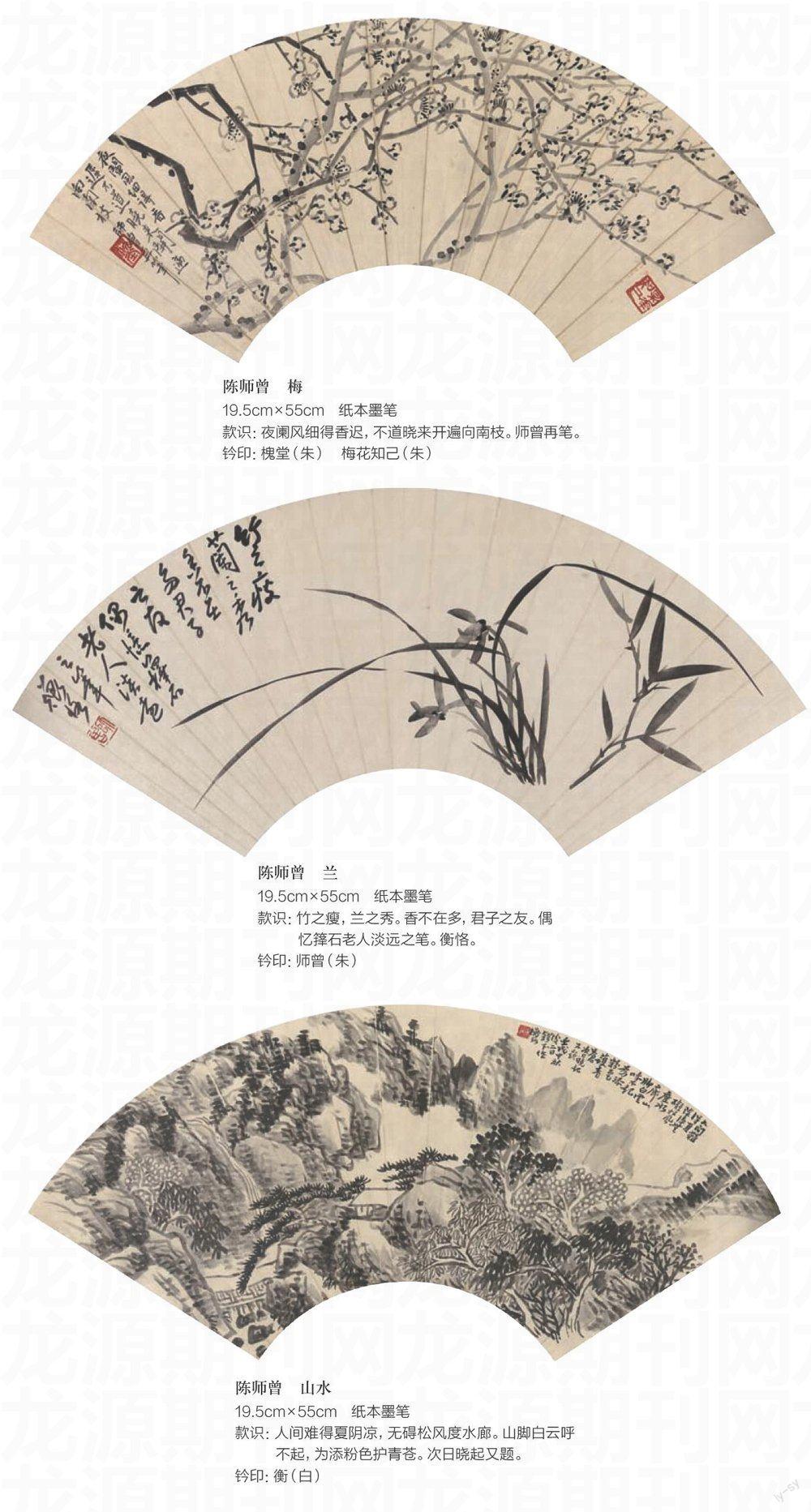

从所藏画目来看,有赵之谦、任伯年、吴昌硕、齐白石、黄宾虹、陈师曾、陈半丁、王梦白、于非闇、林风眠、傅抱石、赵望云、谢稚柳等等,虽不能说构建了完整的近现代中国画画史序列,但在交游范围和友人相赠所囿之外,我们还是能从“传统派”诸大家的在场、“京派”画家的群体呈现以及部分融合出新又别具古意今情的藏品中隐隐窥见老舍先生对于近现代中国画发展变革的态度和收藏的旨趣。

那么,接下来就让我们结合其画评文章和所收藏的近现代中国画,来看看作为一个“画外人,但却懂画、爱画的老舍先生的态度和旨趣何在。

新旧——调和

在“人民的艺术家——老舍、胡絮青藏画展”研讨会上,老舍之子舒乙先生发言第一句话便说,老舍是一个处于新旧交替时期的人,而且是其中的典型。此所谓新旧交替,既是指封建皇权的结束和新的历史时期的开启,也可是在东西方两种文化的撞击下置身其中人物的文化身份以及文化思考和选择的矛盾交织,是古今中外的混处时期,渗透落实于20世纪初社会生活的各个层面和每个个体,“中国人的今日的生活,全是矛盾生活,中国今日的现象,全是矛盾现象。举国人都在矛盾中讨生活。…矛盾生活,就是新旧不调和的生活:就是一个新的,一个旧的,其间相去不知几万里的东西,偏偏凑在一起,分立对抗的生活”。以此来看老舍的人生经历,确乎也是如此。他生于北平,又是满族旗人,应该说骨子里先天便带有文化的传统因子或“旧的”的气质,但又接受新式教育,信奉基督教,并于1924年留学英国,1946年在美国讲学生活,其一生跨越于新旧不同的政权体系,兼东西方两种文化为一身。应该说,这样的人生与文化处境是矛盾而纠结的,然而,正是在传统与现代的交汇之处,老舍找到了自己的文化立足点,并以多样的文艺创作形式和深刻的人文关怀为现代文学的发展做出了特殊贡献。

回到世纪初的中国画发展语境,新旧之碰撞与冲突尤为激烈,康有为发出“如仍守旧不变,则中国画学应遂灭绝”之疾呼,金城等则回应为“世间事务皆可作新旧之论,独于绘画事业,无新旧之论”,在数次的思潮论争后,逐渐形成了不同的价值观点和实践取向。按照当下的学术研究来看,或谓之“传统型”、“泛传统型”、“非传统型”,或直接以“传统出新”、“融合中西”的对立概念来概括,无论哪种理论阐述,当落实到每一个艺术家鲜活而复杂的人生与创作中,都显得空洞而无力,无论是面对老舍的文学创作还是作为“画外人”的画评文章,均是如此。

且看1943年的《观画偶感》:

最近,我看过关良、李平、赵望云,与关山月四位画家的作品。

这四家的作品,都是既非中国画,也非西洋画。我管它们叫做新中国画……在心理上,大概是画家们既没法不承认国画的价值,又不能闭着眼否认西洋画的优秀。于是,大家都想调和,也就产生了新中国画。中华民族是最善于调和的民族。

明白这一点,便明白了中国的新文化。猛一看起来,它未免有点乱七八糟,不成样孑。但是,请您放心,它必会慢慢把固有的与外来的东西细细糅弄,糅成个圆圆的珠子来。这问题,不在乎应否把新旧中外糅在一块,而在乎保留什么旧的,采用什么新的。这也就是中国的文化人们日夜所思索的问题。

在20世纪三四十年代,“新中国画”的概念普遍使用于各类中国画创新现象,如高剑父便自称“新国画”。从基本态度来看,老舍也是主张求新的,并无疑是立足于“五四新文化运动”所倡导的思想启蒙、思想改造的诉求与潮流之上,“在我,喜欢一切艺术上的改造与创作,因为保守便是停滞,而停滞便引来疾病。可是在艺术上,似乎有一样永远不能改动的东西,那便是艺术的基本的力量”。然而新派虽多,却各有不同。老舍不用“融合”之说,却谨慎地以“调和”指称,如果说,“融合”还更多地带有两种文化之间水乳交融的理想追求,那么,“调和”则在现实层面和文化自信上多了一份调理和顺的审慎。因为“中华民族是最善于调和的民族”,新旧之间不在于怎样杂糅,而在于选择怎样的“旧,采用什么样的“新”,“旧”必须是核心的价值,“新”必须是有益的补充。而且,有“一样永远不能改动的东西”,那便是“艺术的基本的力量”和“美的原动力”,“基本的力量”和“原动力”到底是什么呢?老舍并没有给我们特别明确的答案。然而,从其对具体画家的一系列评论和所收藏作品中至少可以窥见三点——趣味、诗思、笔力,容我们逐一探讨。

趣味——生活、京派、古典

18世纪苏格兰哲学家、历史学家休谟在《论趣味的标准》-文中将趣味视为主观且具有一定的普遍性,并将趣味的标准问题转移为鉴赏家的标准问题。在他看来,理想的批评家的趣味就是健全的趣味。而理想的批评家应具有这样一些品格敏感或想象力、欣赏优秀艺术作品的实践、进行广泛比较、破除一切偏见,以及健全的理智。

按照这一标准,老舍无疑便是理想的鉴赏家。

这首先得从老舍的生活趣味说起,因为生活已经被他审美化、趣味化。他“使鸡鸟鱼虫都与文化发生了最密切的关系”。

据其子舒乙说,老舍有打拳、唱戏、养花、说相声、爱画、玩骨牌、和孩子们交朋友、下小馆、念外文、写字、养猫、旅行、行善,分享、起名字、自己动手、给人温暖、收藏小宝贝、剖析自己19种爱好,因为这些爱好,他让自己的生活无处不充满乐趣,而这些乐趣又反过来健全其性情、完善其创作,可以说,在一般人看来无趣的日常生活成全了他的审美趣味。在生活交往中,他真正达到了“吾上可陪玉皇大帝,下可以陪田院乞儿”;在文艺创作上,他既写话剧、歌剧、电影剧本,又写京剧、相声、快板等,“英式幽默”与北平“大杂院诙谐”调度自如,语言文字处处透出具有思想性和艺术性的幽默感:在收藏中,老舍完全出自于自我的喜欢,以兴趣为出发点,不求专业、不求贵重,正因如此,他的收藏很杂,“只收小件,绝少大器”,“收偏门”,反而具有了特别纯粹的文化价值和审美兴味。

作为有趣味的“收藏爱好者”,老舍向我们提示出,完善与提升个人生活趣味和形成通博的文艺修养是多么重要。

在这些爱好与趣味中,我们还可以看到北平生活的深深烙印。甚至可以说,老舍之于北平,便是一座城与一个人的关系,北平与老舍可谓是20世纪一种共生的文化体。从《想北平》到北平的春夏秋冬,从《大杂院的人们》到虎妞、骆驼祥子、王利发、程疯子等,从《四世同堂》《骆驼祥子》《茶馆》到《龙须沟》,北平的人与事在其笔下惟妙惟肖、呼之欲出。更有意思的是,如果我们把北平的文艺视野稍作延伸,便会发现,同为老北京人的于非闇、启功、王世襄等,在爱好与趣味上均有共同之处。于非闇喜听京戏、拉二胡,能唱杨派武生戏,栽花种草、钓鱼养鸟样样兼善,著有《都门四记》。启功的幽默与童趣人尽皆知。而王世襄也有多达l5种爱好,以“京城第一玩家”的玩法将市井的雕虫小技搬上了大雅之堂。作为文化资源的沃土,京派趣味为这些文艺大师提供了丰富的滋养,并在各自的人生与文艺创作中展现出各具特色的文化魅力,相互间的吸引与聚合更使京派文化显得宽容博大。

正是基于此,老舍收藏中以民国北京画坛画家作品最为完整,从晚清民初专学“四王”一路的姜筠到民国二三十年代极富盛名的陈师曾、姚华、陈半、王梦白、陈少梅、萧懸等俱有收罗。当然,其中最有代表性的当属齐白石与于非闇两家的作品,两人均为胡絮青的绘画老师,也是老舍艺术圈中最好的朋友与知音。白石老人的作品最富生活趣味,童真、天趣而不失幽默,正如其曾题“从群众中来,到群众中去”,自始至终都保持着一份难能可贵的平民本色,而这恰与老舍文学创作中的市民趣味一脉相通,可以说,正是趣味上的高度相似才使两位文艺大师同获“人民艺术家”称号,并在伯牙子期般的知音之赏中书写了一段书画创作、收藏的佳话。而作为同族同乡,又都对京派文化熟稔喜爱的于非闇与老舍更有着文化情感上的心心相印,以至于老舍家院子里的花草树木都成为于非闇的画题,《丹柿图》见证了“丹柿小院”的活跃生机,其他如《二乔图》等都堪称于氏各类题材中的代表作。

如果说,平民趣味源于老北京文化和日常生活,那么老舍从这种平民趣味和传统文化中还生发出一种悲天悯人的古典气质和民族精神,且不论其文学创作中的善恶褒贬和道德批判,在其收藏中,古典文化的趣味也处处彰显。任伯年、吴昌硕、黄宾虹等传统派大师为其所赏,即使其评介最多的傅抱石,他也认为,“新的方法与影响只给他展开了更多的诗的境界,而没有使他失去了自信与判断”,由此可见,老舍所主张的“新”只是方法上的鉴取,而自身文化的典范必须执守其核心便是诗思与笔力。

诗思——意象、境界、人格

“他的诗名,多少为他的小说和戏剧所掩盖了。”(臧克家评)

“老舍爱诗,也爱写诗”,而且旧体诗、新诗、散文诗兼善,诗中之思,意蕴丰富。据有学者统计,其新诗有八十余首,旧体诗有三百余首,散文诗两首。单就旧体诗而言,“就经历了早年的尊宋到晚年的师唐的艺术转变。这种艺术转变,首先表现为诗歌风格的转变。老舍建国前的诗作,追随陆放翁和吴梅村,诗风既豪放悲壮,亦复沉郁清丽,具有鲜明的宋诗风调。建国后,老舍沉浸在新中国建立的巨大喜悦和民族自豪感中,他的遗民意识烟消云散了,其诗也只有豪放,没有了悲壮;只有清丽,不复沉郁了”。且不论其诗风与时代转变之间的关系,在家国情怀之外,最能体现个人意趣和文化情怀的便是其诗中始终充满着一种温暖的幽默,尤其是集人名为诗,如“清阁赵家璧,白薇黄药眠;江村陈瘦竹,高天臧云远”,浅白亲近,遣词巧妙,极有风趣。

诗歌是一门形象化的艺术,绘画则更是以象立本。历来关于二者关系的讨论甚多,在此不须赘言。在老舍收藏、赏鉴书画的事、文之中,诗意的强调处处可见,并由此成就了其与白石老人共同创作的诗画合一精品。1951年,老舍曾两次以古今名人诗句为题,请白石老人根据诗意进行“命题创作”。第一组为苏曼殊的四旬,何以选择苏氏诗句?其友汪洋评价苏诗“诗如摩诘常宜画”,其诗具有色彩浓郁、音韵跳跃、意象生动、风格清俊的特点,尤其是诗中意象具有强烈的拟人化和象征意味,如“手摘红樱拜美人之“拜”,“红莲礼白莲”之“礼”,“芭焦叶卷抱秋花”之“抱”,“几株寒梅映雪红”之“映”,动词的使用使整句诗都具有了鲜明、跳跃的形象动感。而四季花卉的主题在白石老人笔下巧妙地转化为四季风隋,“紧扣原诗意境,都以构思独特而著称”。在这组诗画合一的作品中既可见白石老人高超的解诗再造的高妙手段,也可见选诗之人对诗画通感的深邃体晤。如果说第一组诗画更多是较为简单的形象在动态关系中的转化,那么第二组诗画则追求超越时空的“象外之味”,“蛙声十里出山泉”如何以画传声?如何在尺幅中展十里之长?“凄迷灯火更宜秋”如何画出秋意之萧索、之清冷?在此,老舍充分展现了一个古典式文人对于诗句的意境解读和一个“画外人”对于画面组构的设想创造,“蝌蚪四五,水中游弋,无蛙而蛙声可想矣”:“一灯斜吹,上飘一黄叶,有秋意也”。在“冷隽”的基调中将不可视、难于感的形象提升到一个可以通感的意境层面。而白石老人深悟其意,妙造意象,将之可视、可感,创作出传世千古的铭心绝品。这里的诗画合璧不仅仅是两种艺术形式的完美结合更是两位艺匠大师对传统文人画之“文”的深刻领悟和崭新创造。

在对艺术作品的评论中,老舍也以有无“诗思”为重。他对傅抱石作品的激赏,正是缘于其诗意的浓郁,“这是真正的中国画。按照中国绘画的传统,画中应常有诗。抱石先生的作品,每一张都是诗”。如果说,在老舍眼中,其与白石老人合作的诗画花鸟更多体现为诗意化的意象营造,那么,傅抱石的山水作品则在情景结合中充满了震撼的表现力,“他的技巧已被气魄给遮住,正如杜甫晚年的诗篇,猛一看是滚滚长江,萧萧落日十'细读后才知道字字精炼,诗律极细。抱石先生惜墨如金,最善以最经济的手法,写极复杂的景色——不,不是景色,而是情调”。解读之精辟,文字之优美,真可谓知音之赏,无人匹敌。

陈师曾对于文人画的四要素首推人品,其次为学问、才情、思想。老舍并不是文人画家,但其对于诗思的理解恰恰深得文人绘画之精髓。正如前文所述,在以诗意化地把握和体悟中国画创作之外他的诗歌还充溢着强烈的现实关怀和家国忧患,尤其是他的新诗。诗思于此内化为个人独立的文化人格,以至于他的死去,竟犹如一首悲壮之诗——士者之歌。

笔力——强硬、变化、收敛

最后,让我们回到老舍这个“画外人”对于中国画艺术语言的本体认识上。在1945年所写《沫若、抱石两先生书画展捧词》-文中,针对傅抱石的人物画,老舍这样评价:“我真爱傅先生的画!他的画硬得出奇……画的每一笔都像刀刻的,从中国画与中国字是同胞兄弟这一点上看,中国画理应是会用笔,失去了笔力便失去了中国画的特点。”首先掂出中国画的特点,接着进一步阐释“笔力”应“精胜于繁,简劲胜于浮冗”,要有一种“力量”。为了充分说明“笔力”的内涵和重要性,他不惜拿几位好友之弊举例,认为赵望云“他的笔太老实,没有像刀一般的力量”,丰子恺作画“圆圆满满的上下一般粗,这是写字,不是作画。他的长处是均匀有力量,但是因为不分粗细,不分浓淡,便失去了作画的条线之美,他能够力透纸背,而不能潇洒流畅,他只注意了笔,而忽略了墨”,关山月“用笔是非常的泼辣,可是有时候失之粗犷能奔放,而不能敛。‘敛才足以表现力量”。且不论以上对诸家之批评是否与我们当下的判断相一致,其论断却是逐层推进、环环相扣,“笔力”观点豁然明晰,一要强硬有力,二要笔墨变化,三要放中有敛。可以说,这一“笔力”观对于中国画笔墨形式语言本体有着“高屋建瓴的穿透力”,笔墨语言的独立审美价值得到了充分的体现,正如老舍说,“真正的好中国画是每一笔够我们看好大半天的”。当然,笔墨语言与自然对象也需要无间的契合,只有“从一点一线之中找到自然之美与艺术之美的联结处,这个联结处才是使人沉醉的地方”。基于如此这般精妙肯綮的论断,老舍最后提出改进中国画的建议:“第一去把握中国画的笔力,有此笔力,中国画才能永远与众不同,在全世界的绘画中保持住独特有的优越与崇高;第二,去下一番工夫学习洋画,有了中国画的笔力,和洋画的基本技巧,我们才真正创造现时代的中国画艺”。这一观点不由让我们再次回到其所提新旧调和论,新是一种时代发展的需要和必然,然而,新却必须以“原动力”的笔墨作为基础,这才是中国画继承性发展的核心。此论放置于渐丧文化品格与骨力的当下中国画坛,无疑具有振聋发聩的警醒作用。

有意思的,据舒乙先生说,老舍爱画,爱观画,爱收藏画,以此为乐,但本人并不会画画,“除了偷偷在笔记本上画过小人、小草、小花,差不多是幼儿园水平,非常有童趣”。那么,老舍在画评中反复提及的“笔力”观到底从何而来呢?

从观画、赏鉴等外部经验的积累来看,早在留学英国期间,老舍便开始留意中国画,曾看过顾恺之的《列女图》:30年代任教于济南时,也时常向关松坪和关友声两位好友“领教些图画上的事儿”,并在赏鉴中提出“鉴别图画的好坏,不能专靠‘像不像;图画是艺术的一支,不是照相”,随着艺术圈交友的扩展,其对于中国画笔墨语言的本体认识愈见深刻。不过,这样由外部间接经验而得来的认识始终不及直接体验那般透彻。其实,对于老舍而言,对于笔力的直接体验早在青少年时期便开始,那便是书法的锤炼,且一生不缀,其间,所受最大影响源自北京师范学校校长方还。方还为晚清民国著名书法家、教育家,徐悲鸿曾将其与欧阳竟无、于右任、弘一、钱名山相提并论,认为其书“在李、颜之间,其人格尤孤高可敬”。细查方氏,其对汉魏六朝碑版情尤独钟,所论近世碑学名家颇为中肯。在老舍曾经的收藏中,正有方还的一副对联,其回忆道,“方先生的字与文造诣都极深,我十六七岁练习古文旧诗受益于他老先生者最大。这一幅对子是他临死以前给我写的,用笔运墨之妙,可以算他老人家的杰作。在抗战前,无论我在哪里住家,我总把它悬在最显眼的地方。我还记得它的文字:‘四世传经是谓通德,一门训善惟以永年。…在日夕相对中,感悟至深。再看老舍的书法,取源同样来自汉隶与魏碑,于《石门铭》《爨宝子》用力最多,楷隶结合,结构扁平方正,笔力犹如棉里裹铁,硬朗凝练中又时有波磔灵动相辅,与其“软而硬”的性格相暗合,又恰如薛永年先生所谓“堂正凛然中透出幽默”。

可以说,老舍的笔力观建立在“以书入画”这一传统书画紧密联系的基础上,并延续着清中后期重视碑学、以金石入画的主潮,同时在点线之间兼顾着“自然之美”与“艺术之美”的联结。这一认识将笔墨精神的传承与造化之美的感悟高度结合,诚为中国画发展的精辟论断,启人深思。

综上所述,“画外人”的老舍先生凭借深厚而通博的文艺修养和创作才能,立足于现实文化建设和中国画发展本身,对于中国画由传统向现代转化有着异常清醒而深刻的认识:而感悟生活,把握自身民族文化核心——诗思与笔力,则体现出其收藏近现代中国画与赏鉴、品读的真知灼见。其收藏的趣味、轶事与作品又整合“形成了一个魅力无穷的文化场”,而所有这一切正体现出“一代文化大师的审美格调、价值判断、鉴赏眼光,也融入了自身的文化创造”。此次展览其家属所捐赠的,不仅仅是那些艺术作品——正如老舍先生自言:“我至死守着这个‘舍字,我的名字象我这个人是不可分割的整体”——而是文化精神和世家风范的延承。