说说老北京的响器

刘鹏

说到老北京的“响器”,不能不提1935年齐如山著的《故都市乐图考》,这本书中对民国时期北京小商贩使用的40种响器进行了详细说明。一年四季,在老北京多如牛毛的胡同里和老天桥一带繁华的集市中,常常飘荡着各种货郎的吆喝声和各种响器汇成的叫卖声。其中有些商贩是只靠响器招揽主顾的,如:行医的、剃头的、锔碗的、绱鞋的、卖掸子的、劁猪的、修脚的和粘扇子的,这八种行当俗称“八不语”。除此之外,用来吆喝、叫卖的响器还有很多,如:卖布的大摇鼓、磨剪子磨刀的卦连、耍猴艺人用的铜锣等,这些响器发出的标志性的叫卖声形成了胡同里和集市上老北京人的生活交响曲。而现如今的北京城中,除了磨剪子磨刀使用的铁拍板偶尔可见外,使用其他响器的游商已基本绝迹。现介绍几种老北京响器,以飨读者。

1.簧

理发匠用的簧又称“唤头”,俗名棱子,宋代就有,制作方法与古代乐器簧极为相似,清代曾被作为乐器记载。20世纪30年代,这种响器从满洲流入内地。在老北京的胡同里常见到剃头匠手里拿着“唤头”,肩上挑着担子,担子一头是小火炉,另一头放着剃头工具的木箱,“剃头挑子一头热”就是这么来的。剃头匠手中拿的“唤头”不时发出“嗡嗡”的声响,顾客闻声来剃头,装剃头工具的木箱正好成为顾客的座位,十分方便。

2.鼗

鼗俗称“货郎鼗”,又叫货郎鼓,是卖百货的商贩使用的响器。“货郎鼗”的使用已有2000多年,但在乐器中从未使用,而是依靠商贩的使用从上个世纪50年代流传至今。“货郎鼗”上方的云锣与鼗合奏出的音响非常动听。

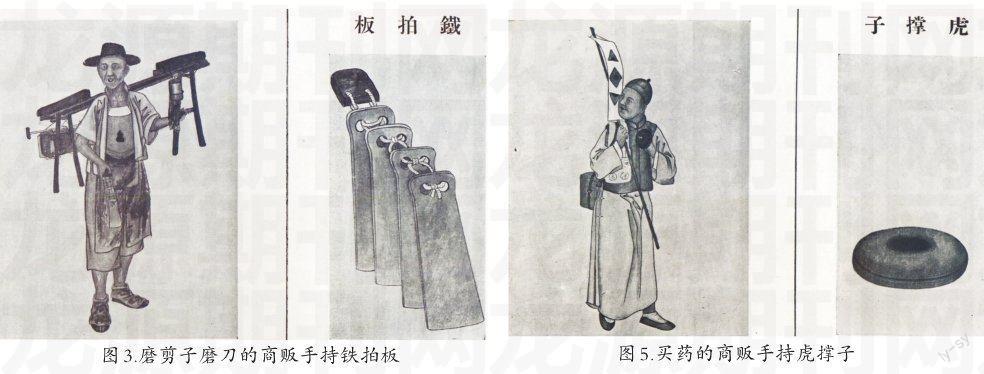

3.铁拍板

铁拍板是磨剪子磨刀的商贩使用的响器,俗名“卦连”,又称“惊闺”。唐书《礼乐志》中记载它作为乐器逐渐不被使用,而作为响器一直传到今天。磨剪子磨刀虽说是一个很不起眼的行当,但在我们的日常生活中,刀子、剪子都是不可缺少之物。新买的刀剪使用久了,难免出些小毛病,如钝了、不合口了,必须磨一磨修一修才好用,因此就有了磨剪子磨刀匠。现在胡同里磨剪子磨刀的越来越少了。

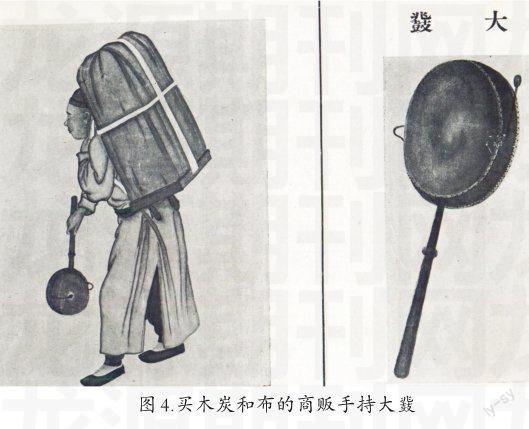

4.大鼗

大鼗俗名“大摇鼓”,是卖布和卖木炭的商贩使用的响器。宋《陈旸乐书》中对大鼗的用途及外形和声音都有描述。上世纪20年代,北京一般人家冬季取暖多用锅灰木白炉子,用炭生火。北京西山的农民把砍伐的山柴烧成炭,再以低价批发给卖炭的。卖炭的商贩肩挑两个装木炭的荆条筐,不远数十里到城里贩卖,边走边吆喝:“约零炭来!”同时还摇晃大摇鼓,发出“砰砰”的声音。

5.虎撑子

虎撑子是卖药的小贩使用的响器。它来源于西藏,僧人叫它“引魂铃”,又叫镯子铃铛。民国时期,四川云贵等地办丧事、念经常使用它。北京人有时把虎撑子叫做“镯子”,因其像妇女所带的手镯。此铃是以带有圆孔的铜片翻卷打成的圆环,比镯子略小,环内装有几颗铁制的小圆珠,外面留有一条缝,也有铁制的虎撑子。卖药的小贩以食指、中指、无名指伸入铃中间的孔内,手臂摇动,小圆珠便发出一连串的响声,随走随摇。卖药者身背药箱,肩搭褡裢,右手举一幌子,左手摇铃。每当听到铃声或看到幌子,人们就知道是卖药的来了。

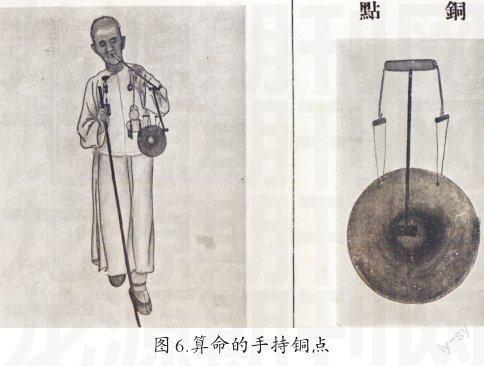

6.铜点

铜点俗称“点子”,是民国时期算命、占卜使用的响器。《大清会典》记载:“铙歌大乐,凯歌乐皆用,笵铜为之,形如铜鼓,面经四寸八分五厘,深一寸八厘,中隆起四分八厘六毫,经一寸六分二毫,以槌击之云云。与高腔所用之冬字锣同一制法,但较小耳。冬字锣在大清会典中,名为铜鼓。”民国时期,算命占卜者大多数是盲人,一手持铜点,另一手拄拐棍给别人算命。这种响器到今天已经绝迹。

7.小鼓

鼓是一种常见的乐器。小鼓是收买人家旧物的小贩使用的响器。老北京有一种职业叫打鼓商,这一职业一直延续到解放初期。使用这种小鼓的商贩,走街串巷专门入户收购古玩珠宝、金银首饰等小件物品,人们称之为“打鼓的”。

8.锣

锣是一种常用的乐器。据《大清会典》记载:“锣笵铜,面平,经一三寸。清朝所用铜质乐器,与锣相似者颇多,但名目不同。”旧时,京城耍猴人常使用锣,他们用绑着布头儿的木棍敲锣沿街招揽观众。还有胡同里吹糖人的手艺人也使用锣作为叫卖的响器。

9.云锣

云锣俗名“铃子”。使用这种响器的小贩被称为摇铃子的。云锣多为卖针线的小贩所使用。元史《礼乐志》记载:“云袄璈以铜制,为小锣十三面,同一木架。”清朝名曰云锣,以十面为一木架,按此推算云锣一面为一架。民国时期,卖针线的小贩肩背木箱,箱子里放着各种颜色的棉线以及裁缝用的顶针等物品,手摇云锣招揽生意。这种响器现在已经绝迹。

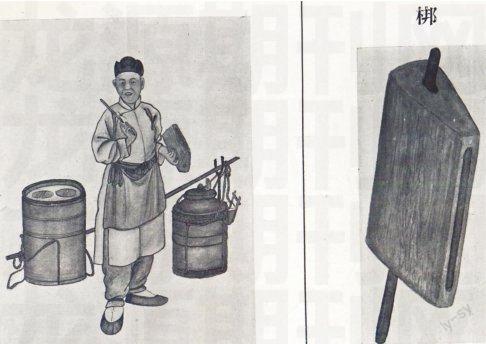

10.梆

梆多是卖油、爱窝窝、江米凉糕、甑尔糕等食品的商贩使用的响器,俗名“梆子”。其形与佛家用的小木鱼相似,大梆子用于更夫打更,过去京城夜里钟楼敲了定更后便禁止行人走路,晚上七时以后,手敲梆子的更夫就出来,边敲边喊:“平安无事喽。”