《毒品网络》:美国社会毒品网络的影像呈现

段卫东 万芝萍

摘 要:导演史蒂芬·索德伯格的《毒品网络》①不仅给美国社会重磅一拳,同时也给其他国家于警示,其让全球重视毒品的社会危害。因此从网络化的人物关系、美国社会背景、导演索德伯格自身的创新性分析影片成功的原因,并结合其给社会带来的重大震撼,是论文的努力尝试。

关键词:网络化 《毒品网络》 美国社会

当毒品开始侵入更多人的生活,不再是印象中的流氓、混混的专属物时,它带给社会将是巨大的灾难,尤其是毒品侵害一个国家的青少年,这种悲凉异常突出。《毒品》向观众展示了一个庞大的毒品之网,让人看后只觉得心有余悸。究竟影片是有什么魔法来拨动观众心弦的,让这个没有新颖的电影主题却依然拍出了不一样的新意,受到如此强烈的关注。

一、网络化的人物关系

电影《毒品网络》诠释了毒品已经渗透美国人生活中的毒品网络,即便你远离毒品,也可能成为其受害者。当下美国,毒品泛滥,吸毒面扩大,人数增多。导演构建了一个庞大的人物关系网给观众呈现一个庞大而复杂的毒品世界。

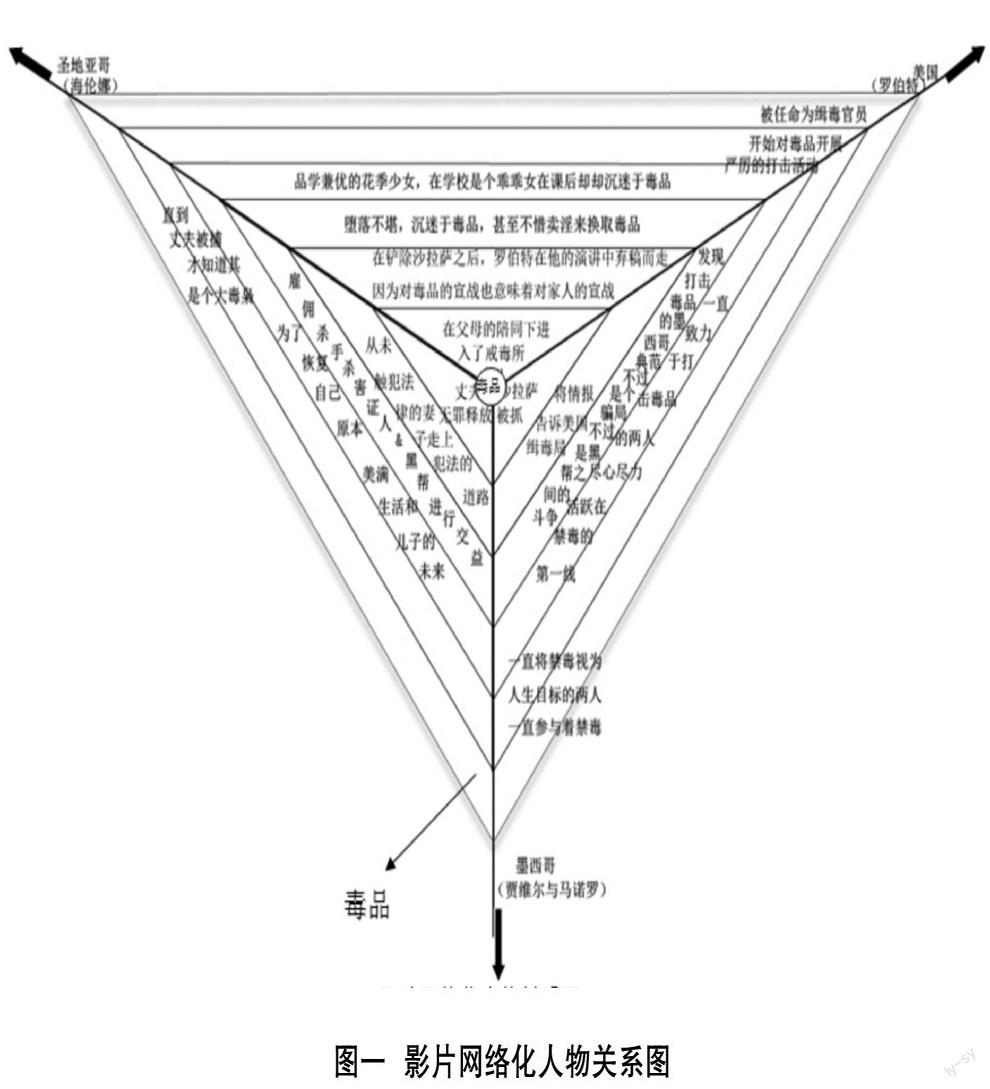

《毒品网络》从不同主线的故事发展的多角度、不同人群探讨毒品问题:执法者、政客、毒贩以及吸毒者。他们既不认识,在生活中也并没交集,可他们都围绕“毒品”而存在,共同的存在编织成毒品网络。墨西哥作为故事主线并讲述了墨西哥警官在执法缉毒过程中发现了执法人员内部的黑暗和最终勇敢站出来指认这样的肮脏行为;第二个故事是俄亥俄州的缉毒办公室主任罗伯特,在他严厉打击毒品的同时,其女儿却染上毒瘾无法自拔,在逃离戒毒所以后甚至不惜卖淫来换取毒品,看着女儿深陷毒品的折磨,罗伯特最终选择放弃工作和妻子陪同女儿戒毒;第三条主线讲述圣地亚哥的妻子海伦娜在丈夫被抓之后才知道其是个毒枭,为了自己的孩子和面临监禁的丈夫其决定雇凶杀人灭口,而后更是与黑帮大毒枭联手帮丈夫洗脱罪名,最终丈夫被释放。导演把这样三个不同主线的故事剪辑在一起,既相互关联又相互独立的故事同时展开,交叉进行,使影片故事内容变得丰满。三条故事主线都因为毒品而交织成一个庞大的毒品网,便可管窥毒品在美国社会的影响之深(如图一)。

网络化的叙事让影片内容饱满,娓娓道来却不显杂乱。而在叙事中每条主线的色调和拍摄风格,既不会给观众带来观影障碍,也让观众能快速分清故事主线。“众多的人物镶嵌在网络,故事与故事之间相互独立却又存在联系,此种人物设计,正是其引人入胜的关键所在,它指引观众穿行在情节的迷宫中,不断为新的发现激动和鼓舞,听凭电影制作者对其思维的左右。”②观众在观影时会情不自禁被影片充满悬念的情节所吸引,丰富的人物也让观众看得应接不暇。

索德伯格对于影片最初的设想是因为他想拍一部关于毒品的电影,他想知道为什么贩毒者会走上贩卖毒品的道路,想了解他们的真实生活。而为了不让影片显得过于煽情,索德伯格决定用纪实的手法来拍摄,来还原其真实性。电影上映后有人质问他为什么不把影片拍得酷炫,用更多的大场面来堆砌影片,索德伯格却回拒了这样的想法,其认为真实的比大场面更让人惊心动魄,这样更能还原一个真实的毒品世界而没有过多的虚构。

二、美国当下的社会负价值

在美国电影中,也从来不缺少追求平等的个人主义、坚强乐观的进取精神、注重创新关注未来的科技意识。而在《毒品》中导演发掘与其相反的负价值。在众多宣扬美国社会正价值的电影中,其可谓是让人耳目一新。

毒品已经融入大部分美国人的生活当中,特别是青少年。“在1992年,11岁以上美国人口中经常吸毒者的人数是1200万人,这一数字在1996年增加到1300万人,1999年增加到1380万人,2000年增加到1400万人;经常吸毒者所占人口总数的比重从1992年的5.8%增加到1996年的6.1%和1999、2000年的6.3%。”③可看出美国受毒品影响的范围之广,年龄阶层也是非常丰富,美国也成为全球吸毒人数最多的国家,毒品问题已渗透社会的各个方面。

以“毒品”为主题的电影众多且雷同,但并不影响观众的关注程度、喜爱与赞赏。“它长达147分钟的场面既没有描写镇压毒品走私,也没有让主和派合法化——它主要剖析了为帝国主义侵略辩护的地理政治论的伪善性”。④导演并没选择过多的大场面来演绎毒品、没有过多的缉毒与打压毒品走私,更多的则是纪实,真实地记录与毒品相关几个群体密不可分的毒品生活,其每天都在和毒品打交道,浸泡在毒品的世界中。其中最让人触目惊心的是罗伯特的女儿卡罗琳——一个品学兼优且豆蔻年华的少女,吸毒之后染上毒瘾,而彻底改变了其人生轨迹。作为一个母亲,卡罗琳的母亲在知道其染上毒瘾之后并没有给予女儿教育而是放任女儿吸毒,这种放任又导致女儿的堕落与迷失。

“美国梦”在召唤世界的同时,美国社会中的毒品、枪支等负价值也在引起世界关注。社会因素导致毒品在美国横行霸道,让其在吸毒人数的宝座上稳坐第一。美国城市的繁荣、社会的发展,在美国开放包容的文化中吸纳了众多的非裔文化,在文化包容之后的美国社会却变得畸形,种族歧视影响到美国主流价值。正如赛斯所言:“在整个国家中到处都是黑人贩卖毒品,没有人能摆脱它的影响,而这个市场所向无敌。”毒品的泛滥不仅让大家的生活变得一团糟,对社会生产力的发展也是沉重一击,尽管如此,但是打击毒品并不是一件简单的事情。“在美国,毒品是一个纯粹的道德问题,不知道为什么存在如此巨大的需求……这部电影是一个对现在发生的事情的快照。”⑤这是对当下美国毒品泛滥的最好阐释,没有人能解释清楚其中的原因,因为本身就无定义。也许影片并不能让吸毒的美国人放弃吸毒,也不能让毒贩放弃贩毒,更不能让美国对毒品进行全面封杀,但它足够让观众看到一个真实的美国即毒品正在侵蚀其下一代。但对美国社会来说是一种揭露和警示,更能让全球观众看到一个更为真实、立体的美国。

三、实验者索德伯格

《性、谎言和录像带》是索德伯格的第一部作品,影片讲述了一对美国夫妇看似平静的婚姻生活是如何在一个旧友的影响下打破平衡,并最终走向破裂的故事。尽管影片中各种冲突十分强烈,但导演用一种比较平静的叙述方式以及朴实的镜头语言,这让观众在观看电影的时候能容易受到冲击。

“摄影机以客观的视角对时间进行记录式的叙述,叙述冷静克制,仅仅从外部来对人物和场景进行聚焦,描述的只是人物的行动和语言,没有进入人物内心,不作主观评价,没有画外音、心理影像以及主观视角的镜头。”⑥导演没有过多把自己的看法在影片中展现出来,更多的只是一种记录,一种表达,而表达的内容也会各抒己见,但无法揣测到导演索德伯格的所思所想。在这一被索德伯格自称为自我毁灭的时期,他酗酒、睡大觉、和三个女人调情取乐,且热衷于欺骗,就是这一时期其真实感受,才有了他处女作《性、谎言与录像带》的基础。

德国著名导演维姆·文德斯认为这是一部个性鲜明、令人兴奋的影片,它包含未来电影的冲动与信心。他和他的X·时代的人们让美国电影看到不一样的东西,也开启美国独立电影运动,让世界看到他们的想法,让世界开始知道并且认识这一群人,对于美国社会来说,看到新一代未来的希望,他们是一群有想法的年轻人。

在索德伯格的低谷期拍摄的五部作品都没能受到更多的关注,成名之后走入寂寞的谷底。“然而索德伯格的可贵之处就在于,他总是在不断向自己挑战,无论最后是成功还是失败,无论来自票房的压力有多大,他都能保持着对电影不断探索的精神,继续着电影创作的各种尝试。”⑦29就是这样的精神让他并没有放弃,而是继续着对于自己电影的探索,也才有了后来的成功。

经过一年多的精心准备,1998索德伯格带着他的《战略高手》又重新回到大家视野之中。这部作品被认为是索德伯格的咸鱼翻身之作,重回观众视野之中,同时也实现了索德伯格式的转身。是其自身的一种改变,也代表着索德伯格作为上世纪90年代独立电影人开始正式成为好莱坞的一线导演,开启导演生涯的新篇章。影片讲述一个大盗和女警探的故事,即使是在这种犯罪题材的商业片中,索德伯格依然体现出他独特的才华和思想,镜头运用上也是独树一帜。“片中没有气势磅礴的景深镜头或鸟瞰镜头,多半是特写加晃动镜头,以及写实的枪击场面,而且还有意让画面看上去有一种粗糙的质感,这一切反倒使影片给人一种性感、幽默、充满活力的感受,引人入胜。”⑦30不错的票房也终于让索德伯格远离了票房毒药的称号,一跃成为商业大片的青睐者。在他的成功之后让好莱坞发现了在独立电影导演身上发掘商业潜力是一个不错的选择,他们新颖的想法可以给商业片注入更多的新鲜血液。

《英国水手》是索德伯格一部经典的黑色电影。讲述一个刚刚从监狱里出来的父亲威尔森,在知道女儿被杀害之后走上为女复仇的道路,虽然在过程中威尔森一直受到不断的生命威胁,但是不管道路有多艰巨,丝毫不能动摇其复仇的决心。虽然是一部低成本的小制作,但是并不影响其受到业内人士的好评,向大家证明了他的导演功力。而后的《永不妥协》则向大家证明了索德伯格不只是在低成本小制作电影上有独特才华。展现了导演在面对真人真事改变普通题材的那些独特影像呈现手法,该片也让茱莉亚·罗伯茨收获了奥斯卡最佳女主角的小金人。索德伯格导演的众多明星参演的商业大片,彰显着他不俗的导演才华。在无剧本的情况下其进行一次新的尝试,用影像呈现了妓女5天生活的《应召女友》,正如导演所言:“我所制作的任何一部影片都是因为他们对于我作为导演的挑战,即使罗汉系列的大成本商业片也是如此。”⑧

创新成为他的常态。2013年的《副作用》和《烛台背后》同样是一种探索。《副作用》讲述一个妻子在丈夫出狱后备受精神折磨,她靠大肆服用药物维持状态。但不幸的事接踵而来,药物带来的“副作用”让她产生了幻觉,她甚至和自己的精神治疗师产生一段匪夷所思的恋情,纠结在两个男人之间。《烛台背后》讲述著名同性恋钢琴家李伯拉斯跌宕起伏的一生。在1982年,与之登台合作五年之久的搭档兼“情人”斯科特·托马森,通过法院向其索要1.13亿美元的“赡养费”,曾引起极大范围的轰动。没有公司愿意接下这部片子,都认为其太gay,影片无法上映只能在电视台放映,即使这样,也并不影响索德伯格对其主题的兴趣,依然无法阻挡他拍摄此片。50岁的索德伯格决定在此之后退休,这一年的作品成其封山之作,并试图开始尝试电视剧、画画等来开阔自己的视野,而不仅仅停留在电影中。

导演索德伯格用他自己的行动证明了不管是独立艺术小成本电影,还是斥资上亿的大片,他都能够游刃有余地把握好。“如果不是对这个计划感兴趣,我不可能为之付出两年的时间,我所制作的任何一部电影都是因为他们对于我作为导演的挑战,他们为我提供了新的尝试。”⑧也就是索德伯格这样一种只拍他想拍的、只说他想表达的而因此让他的电影更具风格,让他与众不同。“我拍电影,靠的是我对直觉的忠诚,我只根据题材选择体裁。”⑨作为一个实验者,他在不断地探索和实践中。

高票房、好口碑、观众的共鸣、奖项是对影片的肯定。《毒品》无疑是成功的。电影《毒品》的最大意义是促使大众和社会关注和警醒毒品问题,如影片中卡罗琳所言:“对十几岁的学生来说,买毒品比买酒更容易。”究竟是毒品强大到染指我们每个人的生活中,还是我们的放纵造成了当下不可控制的结果。这是与国家、政府、民众息息相关的事情。影片最后贾维尔坐在夜晚的棒球场上看着一群少年打棒球,他曾说:“要为孩子们在公园装灯,这样夜晚才能打棒球,才不会变成毒贩。”棒球场上装上了灯并不代表毒品就不会再侵害青少年,但是从装灯这一步起码可以看到政府试图来填充青少年的生活,让他们不再那么无所事事而让毒品对他们有机可乘。这不仅是贾维尔对未来消灭毒品的一个期望,也是导演索德伯格对于未来美国社会的一个希望,毒品肆意侵害青少年的状态必须有所改变,也许所做的每一步是渺小的,但是每一步都必须去做,只有如此在对毒品的反战上才能取得成功。

注释

① 以下简称《毒品》.

② 皇甫一川.谁把我罩在了网中央[J].当代电影,2001(5):107-108.

③ 张勇安.美国吸毒群体的历史嬗变和成因分析1970—2000[D].东北师范大学,2002(26).

④ 司马晓兰.毒品交易[J].世界电影,2001(4):184.

⑤ Jason Wood.Steven Soderbergh Pocket Essential series[M].Great Britain,2002(75).

⑥ 李志新.浅析影片《性、谎言和录像带》的张力[J].安徽文学(下半月),2013(10):108.

⑦ 皇甫一川.影坛独行客:史蒂文索德伯格[J].当代电影,2003(1):29.

⑧ 喵星人.史蒂文·索德伯格创作论:我要冲破电影的监狱[J].电影世界,2013(5):95.

⑨ 皇甫一川.我需要重新开始——斯蒂文·索德伯格访谈汇编[J].当代电影,2003(1):26.

参考文献

[1] 李其荣.开放·包容·进取——美国文化的优势[J].学术界,2005(4).

[2] 张晓帆.影像与无意识——对美国影片《性、谎言和录像带》深层结构的精神分析[J].美与时代(下),2013(4).

[3] 乔梁.质朴节制的导演处理——分析索德伯格的《艾琳布劳克维奇》[J].当代电影,2003(1).

[4] 青溪.索德伯格:从圣丹斯小子到亿元大导[J].大众电影,2007(5).

[5] 毛锐.索德伯格:游走在艺术与商业之间[J].电影,2007(5).

[6] 杨翥鹏.美国当代独立电影的叙事特征[D].长春艺术学院,2008.