潘天寿的中国画思想

赵成清

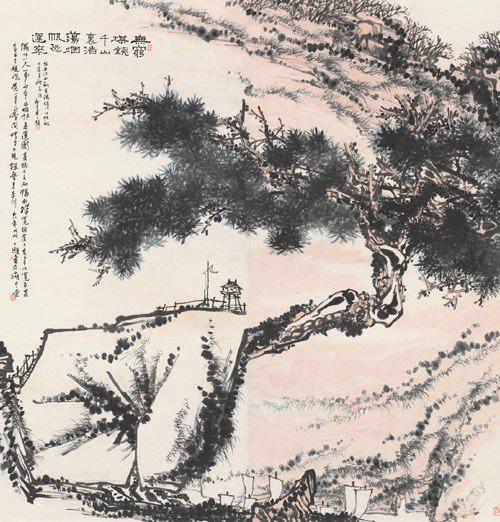

内容提要:潘天寿是20世纪中国最重要的文人画家,他不仅重视中国画的创作,还强调对绘画理论的总结,从而形成了系统的中国画理论与思想。潘天寿的中国画理论主要包括对笔墨、构图、色彩等方面的技法归纳与分析,同时,他坚持应将绘画视为学术,从而将诗文、篆刻理论包含与绘画体系中,构建了“诗、书、画、印”为一体的绘画观,他的中国画理论为中国画的内部改良与现代演进起到了推进作用。

关键词:潘天寿;中国画技法;诗文;篆刻;人品

潘天寿是中国近代著名的国画家,在20世纪初西学东渐之风席卷中国文化艺术领域时,潘天寿立足传统,坚持对古典书画的掇英,他在绘画、书法、诗文、篆刻方面均有着高深的造诣。作为文人画家的代表,他坚持从中国画内部进行改革,不但形成出“强其骨”的用笔法则,其构图和立意均不同寻常,最终,潘天寿以不落窠臼的艺术面貌立于画坛。而他的中国画艺术理论与思想对于中国画的现代演进也起到了重要的推进作用,其中,潘天寿的中国画技法理论、诗文与篆刻理论道构筑了他的中国画理论,既反映出他的绘画方法,也显示了他的绘画观。

一、潘天寿的中国画技法理论

在现代中国,面临西洋画的冲击,中国画大有式微之势,作为从传统走向现代的画家,潘天寿始终对中国画的本质有着深刻的认识。他认为中国画必须为自己“正名”,中国画并非文人画中单纯的“消遣游戏之作”,而是可以“载道”的高雅精神产物,他提出:“人系性灵指挥之物,生存于宇宙间,不能有质而无文,文艺者,文中之文也。然文,孽乳于质,质,涵育于文,两者相互相成,故《论语》云:‘志于道,据于德,依于仁,游于艺。其为人之大旨欤。”文人画滥觞以来,对画家全面修养的要求与日俱增,潘天寿尤其强调“诗、书、画、印”的完美结合,他从绘画与生活的关系出发,直接形容画事是精神食粮,更为画家之学术。将画事提升到学术的高度,说明潘天寿不停留在“技”的层面,他毕生沉浸于中国画的发展创新中,并对其进行了大量的理论总结,这对于中国画的发展意义重大。由中国画史可知,许多重要的画家都有相辅的理论著述,如顾恺之的《画云台山记》、宗炳的《画山水序》、荆浩的《笔法记》、郭熙的《林泉高致》、董其昌的《画禅室笔记》、石涛的《苦瓜和尚画语录》等,这些绘画理论不仅反映了画家的绘画思想,还影响着后世画家的绘画创作。从潘天寿的相关谈话和书稿来看,他对中国画技法理论有丰富的阐述,主要包括用笔、用墨、用色、布置、印章、指墨画与题款等几方面,这些技法理论也是他绘画思想的真实反映。

“用笔”是潘天寿体会最为深刻的个主题,潘天寿最主要的艺术特色即对于用笔“骨力”的追求。无论是书法和绘画,潘天寿对于笔法的强调都是一致的。潘天寿熟知画史,他在论及用笔时先叙述其源流兴废,他提出:中国绘画以线为核心,“线则须有骨力”,这种骨力的叙述可见之于谢赫“六法”之“骨法用笔”,王羲之的《笔势论》以及张彦远的《论画六法》。溯源之后,潘天寿提出了对于作画的观点,“作画要写不要画,与书法同,一如画字,辄落作家境界,便少化机。”中国画的“笔法”度引起西方学者与艺术家的重视,如大英博物馆东方部主任劳伦斯·宾雍与著名美术批评家罗杰·弗莱都曾经盛赞中国线条的独特魅力,20世纪立体派大师毕加索与美国抽象表现主义画家马克·托比还曾经专门学习过中国画中的用线,潘天寿也在不断对中西绘画创作进行着比较:“中国画以轮廓线表现对象的体感质感,以线的转折、线的组合来表达对象形体,并通过观者想象的补充来造成立体的感觉。这种表达方法与西洋传统画法是不大相同的,但表达对象感情的作用是相同的。”“书画同源”“以书入画”,这些观点正是中国绘画不同于西方绘画的特点,这种“书写性”绘画需要把握用笔的力度与节奏,唯画家通晓书法的用笔、用线之法,才能对绘画有更深的认识。潘天寿的画风与书风相似,皆霸悍奇绝,他在书法的创作中领会到了绘画之理,所以以草书喻大写意水墨画,以正楷喻工笔绘画。谈及用笔,潘天寿大多围绕书法主题来展开,他以书论来形容绘画创作。在用线上,潘天寿以书法中“担夫争道”拟用线中的“让与不让”,从而更形象地表达用线上气接线连的关系;在用笔中,潘天寿以书法里的“怒貌抉石”“渴骥奔泉”来喻下笔的沉着与畅快;潘天寿的绘画中用笔风格自成一家,但他对于风格的追求要求在平中见奇,即追求自然美的表达。所以,他认为在运笔作线中,画人须思“如屋漏痕”“如锥画沙”“如折钗股”“如虫蚀木”等含义,由这些书画术语中也能够看出潘天寿对书画关系的看重,潘天寿曾书法有深厚的研习基础,他并不囿于碑帖之争,对于当代中国画中“有画无书”的状况,这无疑是一个启示。

潘天寿的用笔理论既关乎书法理论又有绘画技法的运用,他提倡用笔塑造洗练概括的造型,其中,骨力是他笔论的核心,大气磅礴、刚健方正的用笔是他的独特美学追求,他本人因此刻了枚印章“强其骨”。

按照传统中国画创作的角度,潘天寿的用笔理论仍沿袭了文人画家“书画同源”的观点,他强调中国画用笔的特色在于掌握具体的应用法则,如“力透纸背”的要求:点、线、面的互补之气:用笔忌浮滑、作线忌信笔:逆笔和拖笔之不同,湿笔与枯笔的运用等。潘天寿对于用笔的论述既融入了自己的亲身实践的体会,又包含史学与理论上的分析,他的笔法理论,丰富与发展了中国画的现代技法。

用墨与用笔不同,用笔产生较早,自新石器遗留的彩陶画上就可以得知当时人们已经学会用笔描绘物体,用墨则产生较晚,在绘画中真正出现始自对王维水墨画的记载。五代时期,著名山水画家荆浩称“吴道子有笔而无墨,项容有墨而无笔,吾当采二子之长,成家之体”。这段言论是有关笔墨区分的著名表述,在中国画中,笔和墨二者密不可分,潘天寿论笔墨关系说到“笔不能离墨,离墨则无笔。墨不能离笔,离笔则无墨。故笔在才能墨在,墨在才能笔在。笔墨两者,相依相为用。相离相俱损”。在叙述用笔和用墨的结合时,潘天寿比喻笔是“画之骨”,墨为“画之肉”,他进步说,画事应以笔取气,以墨取韵。这样,潘天寿将谢赫六法中的“气韵生动”与郭若虚“论气韵非师”中的“气韵”具体化为“笔法与墨法”中,在用墨的过程,潘天寿并未孤立地谈论墨法的应用,而主张在笔墨结合的前提下用墨。

在用墨的技法中,潘天寿详述了干、湿、浓、淡、清五法的具体运用,并分别以张彦远和米芾的创作来介绍泼墨和破墨之法。

潘天寿认为,中国画的用墨依循传统美学的品评原则,追求浓淡得体、黑白对比、干湿互成而百彩骈臻效果。中国古代绘画创作以水墨至上的为创作目标,墨虽无色,却美于青黄朱紫,原因则在于“五色令人目盲”的朴素自然审美观,孔子曾言“绘事后素”,黑和白在中国画中是一对矛盾,在用墨过程中,“过与不过”都是辩证统一的,在分析与对比干笔和湿笔、浓墨和淡墨的具体运用时,事实上,潘天寿通过墨法主张表达着他对中国传统哲学的理解。

在中国儒道释哲学中,朴素自然的审美观是其中 一个重要的向度,在绘画上就表现为水墨画的兴发,在中国古典艺术中,“清水出芙蓉,天然去雕饰”被士大夫视为创作方法与审美品评的圭臬,唐代绘画一度以“自然”为美的原则。论及用色,潘天寿提出“吾国绘画,笔为骨,墨为肉,色为饰”。从中可以看出,潘天寿认为用色是绘画的装饰,即一种辅助和补充,谢赫“六法”中要求随类赋彩,潘天寿的绘画作品主要以水墨写意为主,色彩只是装饰性要素,色不碍墨,却产生一种十分强烈的画面美,正所谓“素以为绚”。受近代海派画风影响,潘天寿用色大胆,也善用对比色,现代著名艺术理论家王朝闻看过潘天寿绘画作品种的用色后说:“潘天寿的画就像演张飞的黑头,方面是粗壮的,一方面还很妩媚呢。”由此可以说明,潘天寿的绘画中既有浅绛的用色,如他善于表现的计白当黑之朴素美,同时,他也能巧妙创造典雅的颜色,如《先春梅花图》《鹰石山花图》等作品。潘天寿的绘画用色大多清新古朴,他本人关于用色的理论也是从朴素自然的审美观出发,但是他在创作中能够从传统的用色中创造出新意,这种变化与他对西方绘画的色彩领悟有定的关系。

潘天寿曾专节讨论过“布置”。“布置”又称构图,顾恺之称之为置陈布势,谢赫六法中则称其日“经营位置”。在中国画中,构图占有极其重要的地位,潘天寿的绘画特色之一即不落窠臼的构图,有关构图,他还专门给学生开设该课程,留下了大量珍贵的稿本。潘天寿对于构图有着一套完整的理论,在新的语境下,他结合中西方构图的异同展开叙述,他认为中西方构图的差异是,西方构图来源于对景写生,模仿自然:中国构图则属于类似宗炳“卧游”的营造法式刀,画家先遍览山水,再经过内心的想象而自由安排。潘天寿介绍中国画透视的运用包括静透视和动透视,静透视分为仰透视,俯透视、平透视,他详细阐明了斜俯透视的应用法则及其广泛适应用于中国花鸟画的原因,对于中国透视的特点,他的见解是:斜俯透视采取四十五度左右之视线,对直长幅之庭园布置等,自能层层透入,少被遮蔽。然人物形象,却减短长度,与平视之形象不同,使观者有不习惯之感。因此吾国祖先,辄将平透视之人物,纳入于俯透视之背景中,既不减少景物之多层,又能使人物形象与平时所习见者无异,是合用平透视、斜俯透视于幅画面中,以适合观众“心眼”之要求。知乎此,即能了解东方绘画透视之原理。潘天寿强调构图要善于取舍,人物画和花乌画取近少取远,山水画取远少取近,对景写生,必须明白什么该舍,什么不该舍。在虚实和疏密的对比上,潘天寿认为“密不透风,疏可走马”都是手法,包括题款印章都能使画面生发出一种疏密的关系,最主要的还是要以生活为基础,以追求意境为目标,这样,构图就不仅仅是绘画的方式,也是意境的组成部分。在潘天寿看来,构图是修养的体现,同时表达画外之景,须以学养为根据,不能死守构图之理法不通晓变化。潘天寿终生都在强调学养,将绘画当作严肃的学术看待,他的构图是苦心经营的结果,但他并不拘泥于古法,能在平中见奇,将普通的山花野草与巨石古松相结合,形成独特的山水花鸟画,其意境之高,不亚于王维之雪里芭蕉,苏轼之朱砂写竹。潘天寿谈构图时指出,说画材布置上轻下重平稳有余灵动不足,因而,其理法须知但不可固守,否则新意全无。王庳日“书乃吾自书,画乃吾自画”,潘天寿的绘画构图从南宋画家马远、夏圭,清代画家石涛朱耷的作品中汲取了灵感,但他推陈出新,最终在中国画的构图方面自成家。

关于中国画技法理论,潘天寿讲述甚多,正如他自己所言,他一生都是教书匠,画画只是他的副业。该言饱含谦逊,却发自肺腑,以上这些教学理论为现代中国画教学也提供了巨大的裨益。除了用笔、用墨、用色、布置这几方面,潘天寿对中国画的工具性能、指墨技法也分别详加叙述,这些绘画技法理论成为他艺术思想的重要组成部分。而除了绘画,潘天寿的诗文与篆刻理论也不得不提,就任中国美术学院院长期间,潘天寿要求中国画系的学生创作必须从传统出发,他所强调的传统,不单指绘画传统,还包括支撑绘画创作的文化传统,如诗词文化创作、篆刻创作等,从而进步完善作为整体的中国画创作。

二、诗文以及篆刻理论

较齐白石、黄宾虹等人而言,潘天寿成名甚早,刚刚步入中年就迎来了他的艺术繁荣期,他很早就开始了艺术探索和创新,终于独创风格,与齐白石、吴昌硕、黄宾虹数家齐名于画坛。在这种声名鹊起的背后,很多人以为潘天寿依靠走捷径,取巧而制胜,其实大谬不然。潘天寿自己确实经常提出要学会取巧和走捷径,但他的意图是提倡创造而不要陈陈相因于前人的法则,他是一名非常有天分的艺术家,能够在年轻时就被吴昌硕所看重,其中包含着潘天寿孜孜不倦的努力,还有很重要的点,就是潘天寿深厚的文人修养促成了他的过早成功。他受过最正统的传统教育,同时很早接受近现代的学校教育,因此能够以开放的艺术思想进行艺术创作。由于潘天寿在绘画艺术上的突出特征,掩盖着他的诗文、书法和篆刻艺术上的成就,事实上,潘天寿的诗文与篆刻多数归于其中国画作品的部分,正是这些方面的艺术同他的绘画道促成了他在中国画史中的历史地位。

中国绘画讲究“诗情画意”的意境空间,苏轼赞王维诗画艺术日“味摩诘之诗,诗中有画,画中有诗”,宋元以降,题画诗开始从独立的画面形式转变为绘画不可缺少的部分,诗画律的融合体现着文人士大夫的审美追求。凡山水、花鸟无不以入诗为妙境,潘天寿幼读诗书,长大后受弘法师、吴昌硕等人影响,更加追求诗的应用。在近代文人画家中,他的诗风自成家,为世人所推举,吴昌硕即曾评其诗曰“天惊地怪见落笔,苍语佳才总入诗”。

潘天寿在诗文上笔耕不辍,留下了大量的论画诗。据统计,包括刊本和稿本在内,潘天寿现存诗作有三百多首,他的诗歌荟萃成集,起名为《听天阁诗存》。在潘天寿的诗作中,五七言古、近体诗有177首,其中,山水百余首,题画诗七十余首,这两者相加约占总数的三分之二。潘天寿之所以给他的诗集命名“听天阁”,有其来历。众所周知,潘天寿较为推崇石涛,早在石涛的《山水册》中,“听天阁”一词就有涉及,石诗内容为:“露顶奇峰平到底,听天楼阁受泉风。白云自是如情物,随我枯心飘渺中。”因此,潘天寿将斋室起名为“听天阁”,此外,潘天寿还在其诗《梦中得四律醒后仅记听天阁联即挑灯足成之》中写到“听天楼阁春无限,卷陆蛇龙蠹走看”,基于此,潘天寿才为诗集起名“听天阁”,《听天阁诗存》中的诗主要为1921年到1944年潘天寿所创作,他在《诗·自序》中说“丁丑初秋,卢沟桥事起,延及冬仲,杭城沦亡。致二十年习作、留存之书画全部损失,诗稿亦未携出”。

如其人以及他的绘画,潘天寿的诗风棱峭险拔、清新脱俗。这种风格的形成也有其存在背景。潘天寿经晚清到民国易代的巨变,沉重的民族意识和强烈的时代危机感使他的诗风类于他的画风,气息刚硬,有奋发图强之志蕴含其中。另外,潘天寿是一位敦厚多才的文人,其诗亦多有清新婉丽之作,这与他的身份相符,这些诗作都流露出股积极向上的追求,决不作无病呻吟之态。

在潘天寿的诗作中,主要有记游和论画两种,大多都与中国画画事相关,其风格多变,下面撷取其中数首诗浅谈之。他的记游诗作之特色大多是诗画交融,在《雨中渡滇海》中他写到“烟水微茫接太清,墨云冉冉和波生”,此诗如写景作画,表现了水墨山水的意境。潘天寿的山水花鸟画有股静虚自在的禅境,他的画作《小龙湫角》《记写雁荡山画》莫不反映了空山无人、水流花开的意境,他的诗风和这种画风也有相似处,他的老师弘法师就曾经写过“长亭外,古道边,芳草碧连天”,这里面显示出了王维诗画的禅境。潘天寿以禅意入诗,亦有上等佳作,在《空山幽兰》中他写道“叶离离,华垂垂。春风淡荡无人知,空山长谷长葳蕤”。其中既有他自身的修养,也受到了弘法师的影响。论画诗是潘天寿的主要创作,在《荷花图》中他写道,“翠羽明珰质,娉婷孰与俦?妙香清入髓,凉月淡成秋。洛甫波声渺,湘云梦影浮。何人歌系缆,一片水风柔”,该诗字如玑珠,诗的形象隽永优美,诗风清奇。在他的生命最后期,面对着悲苦的现实,回顾生,潘天寿写道:“莫嫌牢笼窄,心如天地宽。是非在罗织,自古有沉冤。”这首诗歌反映出潘天寿的旷达心胸,他的生对民族有担负意识,对绘画有承传责任感。唐司空图在《诗品》中释“旷达”曰:“生者百岁,相去几何。欢乐苦短,忧愁实多。何如尊酒,日往烟萝。花覆茅檐,疏雨相过。倒酒既尽,杖藜行歌。孰不有古,南山峨峨。”作为近代中国画教育的先行者,潘天寿致力于改造传统中国画,为中国画教育无私贡献生,他气节高洁,正直不阿,此诗完美诠释了文人画家的的品格。

“气结殷周雪,天成铁石身。万花皆寂寞,独峭一枝春。”这首《梅月图》的论画诗是潘天寿咏物抒情所作,也可以看作是他人生的写照,他的诗风和画风都独树帜,当潘天寿的中国画创作主张遭到冷遇后,他以诗表达了这种高处不胜寒的寂寞,与其绘画相互辉映。

除了以诗入画,潘天寿的篆刻也是其中国画创作中的重点组成部分。潘天寿的篆刻格调浑朴平正,刀印合,他直强调画事须“诗书画印”四全,年少考入浙江第一师范时,潘天寿并未参加其它艺术团体,而是加入“金石社”和“寄社”,这尤其能更反映出他对篆刻艺术的热爱。在刻印方面,他有着高超的造诣,与其画相映成趣,他也由此写下了很多篆刻方面的理论。

潘天寿对于篆刻艺术情有独钟并且有着深刻的理解,曾撰文叙印章题款之源流兴盛。他认为,印与诗书画为一体且相通,须同时学习以求进步,且犹须学习古人之优者,通过辨浙皖印学之优劣,他赞近代赵之谦、吴昌硕为学习之模范。对待篆刻创作的态度,他引沈启南论画云:“‘人品不高,落墨无法。治印亦然。”中国现代国画家陈师曾在《文人画之价值》中曾指出,文人画包含四大要素人品、学问、才情、思想。其中,陈师曾将人品列为第要素。潘天寿在创作与教育中始终以养成良好品德为美术的目的,无论谈及中国画的何种科目,他首先要求应反映完善的道德素质。

谈篆刻方法,潘天寿日“文与可画竹,胸中先有成竹,治印亦须胸中先有成印”,这要求要对印学之理事先心有领悟,他说“治印须取之自然,注意虚实”,在治印的实践中,潘天寿对于刀法提出了“神”“妙”“能”“逸”“拙”“庸”的品评原则,潘天寿认为,印章之文须以篆书为主,他批评过于注重刀法而忽视篆法的做法。在谈到治印细微的枝节时,他说,习篆须以《说文》为根本而不可学《六书通》,否则为其所误;印文中朱文秀雅清丽而白纹庄重浑融,因而要随需要而刻。在中国画发展过程中,画则有“法”“病”的创作和品评标准,潘天寿则提出了印的六法和五病。致广大于精微,方寸印章,见乎自然、人性,潘天寿所贵者岂限于印。

在20世纪现代中国画的探索道路上,潘天寿是极为重要的一位代表人物,他承传着中国画的优秀传统,强调以书入画,诗书画印的结合,在自身的创作体验中,他结合画史总结出传统中国画的用笔、用墨、用色以及构图方法。同时,潘天寿并未囿于传统理论的束缚,他勇于创新,将山水花鸟画相结合,创造出现代性分割的平面构图,他以强其骨的笔法与装饰性的淡雅色彩营造了中国画的意境美。对潘天寿而言,无论是传统的绘画内容或现代的表现形式,都只是文化思想的载体,中国画的根本在于对人品和修养的塑造,因而他在传承中国古典绘画美学理念的过程中,以中国画创作方法为“术”,以中国画思想为“学”,强调中国画思想中“学”与“术”的结合运用,从而为现代中国画发展开拓了方法与思维的新局面。