尤纳·弗莱德曼充满精神引力的建筑乌托邦

河西

公元前57年,古罗马第一雄辩家西塞罗从流放地回到家乡,发现他的宅第已经被对手格洛狄乌斯的煽动策划所拆毁,并在原址建造了庄严的神庙。为了维护自己的权益,西塞罗发表了一篇雄辩演说“Pro Domo Sua”(为家园辩护),最终说服了元老院,拆除神庙,恢复他原先的家园。

两千年后,同样有过流放命运的33岁匈牙利人,尤纳·弗莱德曼(Yona Friedman)丢掉了他在以色列技术大学的教师工作。此前他刚刚参加完1956年的第十届国际现代建筑大会,并在会上首次提出了“移动建筑”需要一个“可变化的社会”的理念。这个理念强调城市存在的真实原因是满足人们日益频繁的休闲活动的能力。

半个多世纪来,弗莱德曼始终坚持的就是:建筑师与其固执己见沉迷于个人感官的满足,不如服务于使用者并提供技术和组织上便利。建筑应该提供一种“可能性”,让建筑呈现一种灵动的形式,比如:可以移动。尤纳·弗莱德曼有点古怪,一方面他有反精英、接地气的宣言,但另一方面,他的表现方式,比他反对的精英——比如柯布西耶还要激进和前卫。

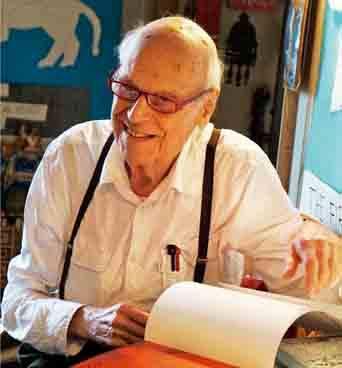

2015年2月,本次展览的策展人龚彦携团队来到寒冬中的巴黎,拜访弗莱德曼老先生,一同深入探讨“移动建筑”的展览理念,并对即将实现的执行细节作出规划——移动的要诀到底为何?及至5月,“移动建筑——尤纳·弗莱德曼建筑展”在上海当代艺术博物馆展出。

和以前的建筑展不太一样的一点是,这一回,远在法国的弗莱德曼没有到场,只是遥控,上海当代艺术博物馆馆长龚彦女士领衔的团队在上海当代艺术博物馆内,在没有图纸、没有“建筑师的独裁”的展览现场即兴搭建那些既像建筑结构又像装置的呼啦圈组合——这是一个充满了偶发性质的试验场。

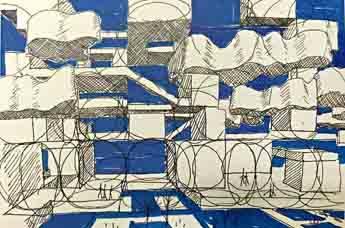

本次展览特别招募年轻志愿者,邀请他们一同完成展览中多件大型作品的搭建和组装工作。布展期间,青年志愿者在策展团队的指导下,就地取材地完成“空中城市”、“街头博物馆”、“简单科技博物馆”、“狂草”等建筑结构。就是那么随意,他们搭建了一些非常抽象的结构,你一下子可能搞不明白它们意指何为,但很清楚,它们很容易拆卸和组装,符合尤纳最核心的“移动建筑”理念。——那么,就让建筑都动起来吧。

空中城市与移动建筑

龚彦与尤纳·弗莱德曼第一次相遇是在2002年的上海双年展上。当时他在上海美术馆大厅用瓦楞纸建起了一座薄片结构的“空中城市”。但是对这个急切等待发展的城市来说,这种接近艺术与幻想的源自生活的创造似乎并没能激起多大的反应。离开上海时,尤纳交给龚彦一张写了个奇怪象形文字的纸,托她为这个字刻个中国图章。

第一次与尤纳接触,龚彦就对尤纳特立独行的想法吸引住了。尤纳是著名的乌托邦建筑师,上世纪50年代,尤纳提出“移动建筑”理论,质疑柯布西耶“居住者适应建筑”的论调,反其道而行,提出“建筑师必须向住户学习,使用者决定建筑和城市规划”的主张,对日本新陈代谢派、建筑电讯、蓝天组等实验性建筑团体产生了重要影响。

“移动建筑”并非强调建筑本体的可变性,而是探讨如何建立一套能够适应多变社会制度的建筑架构体系。这个理念来源于居住者对空间需求的自我意识和自由表达,强调城市存在的作用是为了满足人们不断变化的实际需求。所以,尤纳首先否定了建筑师的特权。在尤纳的世界里,建筑师是技术的提供者和传播者,是问题的解决者,有时,也是问题的表演者。

弗莱德曼现在已经90多岁了,究其一生,他的建筑实例仅有印度的简单技术博物馆和法国的一所中学。“印度的简单技术博物馆是由当地出产的竹子和锡纸搭成的,”龚彦介绍说,“这个建筑在本次PSA还原并展出了,大家可以亲自去一探究竟。法国昂热中学,尤纳花了足足四年和老师、学生、学生家长、政府交流,慢慢形成对功能和外形的规划,但尤纳认为这还不够,下一轮的新学生他们的生活方式也会改变,所以他预留了很多空隙、很多改变的可能,所以,今天的昂热中学的样子和当时已经很不一样了。”

在龚彦看来,从一开始,尤纳·弗莱德曼就选择了一条比较偏离的道路,“他只有用更偏离,不断地矫正、再矫正,然后最后走到了一条无法实体实现,但精神世界极其自由的路上。尤纳一辈子都是那么天真、那么有活力,眼睛始终发着光,他最喜欢你提问,然后他就立马在纸上洋洋洒洒画起来,‘我们一起解决它,他说。而且每一次给的都是不一样的答案,他知道如何始终保持自己,保持清醒,其他可以什么都不要。”

对于“空想建筑家”这个称谓,龚彦觉得过于简单化了,不算准确,因为尤纳不仅提供了理论,也为理论的实施考虑了各种细节。他用简明易懂的绘画,手绘了一本说明手册,教大家如何从零做起,利用身边便宜易得的材料(甚至建筑废料)来搭建家园,以及进一步从事农耕,解决粮食问题——他与联合国合作,绘制了专门的手册教贫困国家的人民改善生活。他也曾考察不同国家的具体城市,制作有针对性的规划方案,比如他对上海做过“上海桥镇”计划,计划中描述,黄浦江上的各座桥梁,除了充当交通要道,也可以作为公共空间供人们行走、购物、居住、办公等。他还提倡建筑的低价性,反对金钱和建材的浪费,主张像家庭主妇一样以最小成本做事,主动发现和解决问题。从以上几点来说,尤纳可以说是非常现实主义的,他提倡的观点是具有普世价值的。

2007年,龚彦就和秦屹合作翻译出版了尤纳·弗莱德曼《为家园辩护》一书,不过龚彦觉得这其实不是一本“书”,而是尤纳·弗莱德曼不同时期思想片段的合集。“它们既不是连贯的故事,也不是建筑师的‘遗嘱,”龚彦说,“它们是尤纳建筑生涯中无序的里程碑。尤纳将在此通过他的建筑来讲述:在即将到来的时代,只有将那些属于‘个人的‘家园归还给个人,由他们自己决定他们随时可能的居住方式,城市才能让我们的生活更接近美好,‘接近天空。”

一个即兴的现场

这一次的展览,在没有图纸、模型、建筑实体的情况下,如何即兴布展?也是让策展人龚彦颇为头疼的一件事。

龚彦曾带领策展团队去法国尤纳的家里,讨论过大概的方向和力学结构,之后在上海搭建就完全是即兴、就地取材的了。比如本次展览“街头博物馆”的搭建,它源自尤纳1959年的“蛋白质链结构”——12边形、6边形的稳定结构。

尤纳的理念强调“就地取材”,龚彦就想到呼啦圈这种我们十分熟悉的东西,恰巧它的直径也和当年尤纳在意大利科摩做的“街头博物馆”的金属环一样,而且它更色彩斑斓,这能让人们感到建筑其实离我们很近。“现代主义总是强调硬边、单色、灰调、水泥这样冷感形式,为什么就不能变成彩色呢?为什么要避讳对愉悦的本能的喜爱呢?“她说。

龚彦教志愿者怎么搭这个基本的蛋白质链结构、怎么连接固定,而组合的形态都是他们即兴的,只有一个力学的考量,就是底部得是三角形,这样能保持稳度,因为呼啦圈的材质毕竟比较轻柔。”“即兴”的意思,是不是指再布展一回,就会呈现完全不同的面貌?龚彦回答说:“有可能。取决于搭建的人的想法、喜好以及搭建所在地的材料等因素。”

尤纳·弗莱德曼所有的项目都非常强调低价,他反感如今在大多数建筑学院里经常发生的浪费现象。他认同家庭主妇的生活之道:用面包加以其他最小的成本和功夫去烹饪,并自主地“发明”问题,解决问题。本次展览所追求的“即兴的地方自治”理念,其中更包括了材料的“即兴”,所有作品都是在上海就地取材的选择,它们是低价到随手可得的日常物品,如塑料袋、呼拉圈、水管、纸盒等,通过策展团队的演绎,以结构的方式出现在展览现场,阐释尤纳即兴建筑的理念。

玩艺术当然可以即兴,但是建筑呢?如果是实物的建筑,还能随随便便玩即兴吗?在乌托邦理想和现实之间,隔着冷冰冰的钢筋混凝土,它们既让人讨厌,又无法回避。在一个理论的世界里,老顽童尤纳可以玩得尽兴,可是一旦要变成现实,老先生似乎就有点太理想主义化了,这恐怕是他的思想几乎无法实现的重要原因所在。不过话说回来,在他乌托邦的世界里,老头自有老头的可爱,毕竟,房子都建在地上,想要飞到天上,只有依靠想象的翅膀。