悲伤之路

Jordan Conn

我站在亚特兰大市中心的阴暗处,等待着一个用拉杆箱装衣服、把假牙放进裤子口袋的人。他说早上6点半会在Five Points广场和我见面,在我们相识的7个月里,汤米·盖因斯说过很多话,他说自己第一次扣篮是在1 1岁;第一次吸食可卡因是在20岁;他说大学时他曾入选过全美第一阵容;他说他再也不会吸毒了。在他说过的大部分话里,至少有一些是真相,有一些完全是假话。

但他最终会出现的,因为他保证了。那时太阳还没升起,不过那些前一晚躺在路边长椅上凑合的醉鬼们,正摇摇晃晃地走向附近的廉价旅馆,准备再凑合一上午。从麦当劳走出来的建筑工人,个个都拿着咖啡。这时,我在桃树街角看到了汤米。身高1.98米的他站直了还是能让人感到一种震慑的,可牙齿的缺失,却让他老了不止五岁。衣服邋邋遢遢地套在他的身上,他的啤酒肚不见了,眼睛通红。握手时他冲我点了点头,好像在说,他下面要说的一定是真话一样。

“我准备好了。”他说。

第一次见汤米,他还把衣服藏在床下,假牙也装在嘴里,我们坐在他所住的流浪汉收容所的大厅里。之后几小时,我们聊的都是他在乔治亚州贝恩布里奇的贫穷童年生活,以及篮球让他成为了小镇里的明星。他聊到了自己用自行车轮和松树做出的第一个篮筐,说起了暴扣对手五个首发的经历,提到了大学奖学金和全美第一阵容,还有在他未成年时想勾引他的成熟女性。

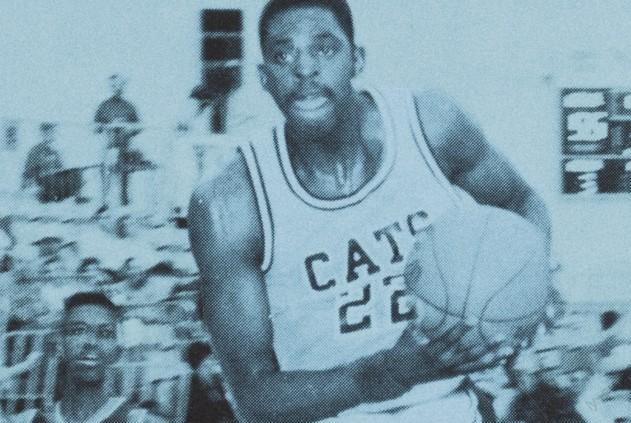

汤米说的很多都可以得到证实。《芝加哥太阳时报》曾将他评为全美最佳球员的第29名,落后克里斯·莱特纳13位,比他曾经的室友罗伯特·霍里高3位——霍里后来证实了这个说法。汤米是个身材瘦高的投手,拥有极好的运动能力,仿佛上世纪80年代版的J.R.史密斯。报纸档案中至今还能找到他当年打出的惊人数据:高四场均28分14篮板;面对未来的海斯曼奖得主,尼克斯控卫查理·沃德时拿下了41分;收到数不清的奖学金邀请;还有那1.06米的垂直起跳高度。

正如汤米失踪后几个月其他人告诉我的那样,球场上的汤米是个“坏小子”。他可以利用掩护,在9米外接球投出对方无法封盖的投篮。如果对方黏住了他——基本上没有防守球员能黏住他,只要一次运球,他就能从三分线外突到篮下。汤米不是很在意防守,但这不是问题,因为无论他在防守中放弃了什么,他都能在进攻上赢回来。他的控球技术不好,不过这同样不是问题。只要拥有手感和弹跳,单靠跳投和空接,他就能活得很好。

说到这,我们都知道故事该出现转折了。“我想我应该告诉你,我是怎么染上毒瘾的。”此时我们坐在收容所、而不是NBA退役球员常见的郊区大别墅,或者工薪族能拥有的公寓里,总而言之,存在必然是有原因的。

“那是1992年,”汤米说,“我就在亚特兰大,就在市中心。当时我是来老鹰试训,参加试训的还有一个叫克里斯·沃什本的人。”这个名字听起来并不陌生,沃什本是NBA历史上最大的选秀水货之一。1986年选秀,他仅比伦·拜亚斯低一个选秀顺位。拜亚斯因吸食过量可卡因死在马里兰州的那天晚上(选秀后第二天),沃什本正在纽约布朗克斯,在可卡因的作用下飘飘欲仙。在联盟打了不到两年后,沃什本就消失了,成了另一个被毒品毁掉的例子。

“选秀结束后,我去冲澡,沃什本就在那,在淋浴间抽可卡因。”汤米说,“冲完澡后,他对我说,‘来,试试。于是我试了一下,但我不喜欢。然后他说,‘再试试。这一次,我喜欢上了。我和克里斯一起,我们在市中心的凯越酒店订了房间,在顶层。我们在门口挂上了‘请勿打扰的牌子。锁上门后,整晚我们都在吸毒,我已经被毒品吸引了。但我害怕,非常害怕,我不喜欢这样,但我喜欢这种感觉,我不知道该如何解释。第二天早上,他要去浴室洗澡。当他走进浴室后,我立刻离开了酒店。我跳进自己的车,速度飙到了最快,一路往贝恩布里奇开。我上了75号公路,到了一个转弯处,我开得太快了,结果我冲出了公路,撞上了护栏。我的车子报废了,但我一点事也没有。从车里走出来,我开始狂奔,我跑过了州界,我以为我会一路跑回家,但最后我还是累了,我竖起大拇指,拦车,就这样回了家。”

汤米用两句话,总结了自己22年的人生。“即便回到贝恩布里奇,我还是会想吸更多的毒品。我最终还是会被毒品套牢了。”

那天上午,在亚特兰大西北部一所顶级私立中学的礼堂里,我第一次看到汤米哭了。他对学生们说,他曾经有过多么幸福的生活,他的父母和兄弟姐妹曾经多么爱他,篮球曾经让他多么出名。汤米说到了篮球曾经让他多么开心,但他选择了另一条路。他停顿了一下,一边颤抖一边流泪,“那条路就是毒品”。学生们开始鼓掌,为他欢呼,对他表示支持。“现在就是我的转折。”汤米说,“我再也不愿意浪费自己的人生。”

第二天,我们在唐恩都乐见了面。我点了一杯咖啡,汤米排在我的身后。有那么一瞬间,我在想要不要给他也买一杯。还没等我说话,汤米就掏出了钱包,“老兄,我真是爱死这种感觉了,能这样靠自己买东西。我不必再求别人给我买东西了。”

之所以能掏出钱来,那是因为汤米这么多年来,第一次有了工作。等我们走出去后,他就要去工作了。准备好咖啡后,汤米掏出两只橡胶手套,然后加入到了一个六人团队中,去清扫废弃的公园、大楼和亚特兰大的廉价旅馆。

汤米·盖因斯三世出生在1968年,他是艾玛·洛·盖因斯和小汤米·盖因斯的第四个孩子。“那真是完美极了,”汤米说,“我的童年是人所能得到的最美好的。”

这种完美的生活,在1980年汤米的父亲因车祸去世戛然而止,艾玛那时必须靠自己抚养五个孩子。白天,她在当地学校做看门人,晚上到有钱人家做小时工。她对自己的孩子只能放任自流,因为她别无选择。“爸爸没机会看到我长大,”汤米说,“有时候我还为此高兴过,我不知道自己想不想让他看到我后来的样子。”

一旦尝试了,汤米的脑子就只有可卡因。可买毒品需要钱,那时候的汤米分文未有。于是他回到贝恩布里奇,开始四处偷东西——偷商店里的东西,从朋友、母亲和妻子那里窃取。

现在回忆,汤米只能想起一些细节。他的母亲曾哭着告诉他,她会买一个警用应答机,祈祷不会在晚上听到他被抓或死亡的消息。有一天,他饥肠辘辘地出现在了姐姐的家门前,姐姐端了一盘肉和面包给他,然后在他面前关上了门。他会为了一美元拿旧报纸给别人擦车;他会走进药房,假装和售货员聊天,出门时衣服下面塞着电池或除臭剂。有时候,他甚至会向陌生人要钱。“我讨厌那样,”汤米说,“那样让我感觉自己不是人了。”但大多数时候,他只是在机械地重复那样的生活:睡醒、偷东西、卖掉、买毒品、吸毒、睡觉。这样的生活,除了进监狱那段时间,他重复了20多年。

汤米身背多项罪名。1994年是贩卖可卡因,至今他仍否认自己犯过这个罪,但他为此服刑了5个月。2000年因为持有可卡因,他又被判4年(服刑了3年)。最近一次是2010年4月,入室盗窃。蹲监狱的日子,汤米一直希望有人能去看他,但他连一封信,一个电话都没收到,他的家人已经彻底断绝了和他的联系。“我对自己说,你在这里的唯一原因,就是毒品。”汤米说。

迈克加汉在2013年10月成立了“乔治亚工作”这个组织,出狱后,汤米开始在那里做捡垃圾的工作。一周能挣到222美元。其中100美元用来交房租,50美元存起来,还剩72美元是汤米的零花钱。

汤米的生活似乎走上了正轨。可我后来收到了迈克加汉的一封邮件,“给我打电话,和汤米有关,不是好消息。汤米·盖因斯已经不再是‘乔治亚工作的员工了。”

汤米是他们的模范员工。他按时上班,任劳任怨。只有一个原因会导致他被解雇。远离毒品四年半之后,他复吸了。

1990年,帕特里夏怀上了汤米的孩子。他们为孩子做了一个存钱罐,准备在儿子出生后用这里的钱给他买衣服和纸尿裤。可是在帕特里夏临盆时,汤米消失了。孩子出生时,汤米也没有出现。直到帕特里夏回家后,她才发现,存钱罐碎了,里面的钱没了。

帕特里夏还会回想起打篮球时的汤米,“有一天我看到他跳了起来,他在空中飞,好像永远也不会落下一样,他扣篮了。”

后来,我终于找到了汤米。我问他:“你想吃点什么?”

“我吃不了。”汤米说,“我的牙。”汤米从兜里掏出了假牙。可卡因很久以前就毁掉了他的牙齿,加上复吸,现在连假牙也用不了了。喝点奶昔呢?

我们一起去了麦当劳,喝了几口可乐后,我觉得该说点什么。“看起来情况很糟糕。”

过了一会儿,汤米哭了。“四年了,”他终于开口说话,“我已经四年时间没吸毒了,但我自己放弃了。”他指了指窗外的街道,“我不是那样的。”

我告诉他,我知道他是一个坚强的人,知道他已经成熟了很多,知道付出了多少努力才让自己的生活重回正轨。我还告诉他,我见过他的姐姐,他姐姐相信他。我们坐了一会儿,他来来回回摇晃,没有动眼前的奶昔。我问他,有没有想过再去戒瘾诊所。

“我问过医院的人,他们只在周一接收病人。”汤米说,“周一你会到这里来吗?”

周一早上6点半,汤米如约来到了Five Points广场,“我准备好了。”我问他感觉怎么样,他说很好。我问他紧不紧张,他说没事。

6点57分,我们来到了还没开门的圣裘德医院。8点,门开了,汤米走到前台。“我想参加治疗。”医生是高个的白人,他自称卡尔,汤米跟着他走了进去。

问了一些问题后,卡尔说,“等我把这些拿给护士看,然后再确定我们有没有床位。”

回来时,卡尔抱歉地表示,根据政策,除非汤米连续30天服用控制血药的药,否则医院不能收他入院。卡尔给了汤姆一张单子。“备选。”他说,“你可以试试这些地方。”单子上是全市其他的治疗中心。

这个故事本可以在Five Points广场那里结束,可以在任何地方结束。我可以只写到他在中学为学生演讲,可以是他在“乔治亚工作”得到了一个全新的开始,也可以是他走进圣裘德医院大门的那一刻。

可这些都不是结局,这些只是瞬间。各种的辛酸与痛苦,只有汤米一个人才懂。美好的结局并不等于主人公能永远快乐,悲惨的结局也不一定会一直悲惨。