马未都的艺术收藏观

康守永

马未都先生从20世纪80年代就开始收藏中国古代艺术品,藏品包括陶瓷、古家具、玉器、漆器、金属器等,创办了中国当代第一家私立博物馆——观复博物馆。央视《百家讲坛》主讲的身份,把他推向了收藏界名人的位置。许多人爱听他讲,是因为他见多识广、故事多,有实战、有理论,善表达,生动的调侃让人听着服气、舒服。他出名了,各种非议、批评也常常见诸媒体。但他坦然面对,并笑称“到目前为止还没有出现真正的批评者”。他的自我定位是“一条在社会里游走的鱼”,潜台词是:适应社会。我想,没接触过他的人,如果要了解真实的他,最好是听他讲讲无关收藏的话题。比如,他回答凤凰网《非常道》栏目的访谈时,他的真性情和真见识便可见一斑。说起他当年办博物馆的初衷,马未都直言不讳地表示当时不是为了钱,而是为了虚荣和炫耀:“都是炫技,但是我觉得文化一样可以炫耀,其实没有什么不好的。你有能力就炫耀,每个人如果有能力,在文化上都可以炫耀。”他的深层愿望是,把自己的观复博物馆看作是收藏界的“希望小学”,他希望通过自己的努力,带动国内的文物收藏,也希望自己能在有生之年摸索出一条让博物馆永续长生的道路。假如自己一死,博物馆也死了,这是他最不愿看到的。

他批评当下城市文化的典型特征就是“没文化”,道出了当今每个有思想有历史感的文化人的痛楚:“我觉得我们今天的城市文化首先的标志是建筑,但今天的建筑有多少是带文化符号的?可能都没有这么想过。”他分析造成这种现象的原因,和我们的某些劣根性有关,比如“对文化的破坏存有快感”:“破坏前人的文化成果特别坦然,不用说今天,历史上就是那样,一代一代的人破坏前人的文化成果,蔑视前人的文化成就。”

他谈文化也有着马未都式的深刻。他说,中国人不太会享受文化的乐趣,在当下社会反而特别盛行着一种“醋意”文化,很多人都抱着“醋意”心态来看待文化事件。而在他看来,所有的生理乐趣都有体力不支的时候,只有文化的乐趣才能享受到人生的最后一刻。

马未都的确是当代艺术收藏繁荣、生动的一个象征。甲午秋月,马未都先生受邀给在国家行政学院学习的学员做有关艺术品鉴定与收藏的讲座。我注意到,讲堂上的学员都被他抑扬顿挫而滔滔不绝、总是用历史数据说话却又风趣幽默不断的表达吸引。作为一位体制外收藏名人,他又怎么看待当代艺术?怎么看待今天的潘家园?怎么看待他似乎涉足相對不多的中国书画收藏?我作为学员,在课尾互动时递出了几个问题,随后据他的回答记录及有关资料整理出此文。以下是马未都先生冷峻而尖刻但未必严谨正确的一家之言——

当代艺术:标准丢失后的产物

当我问马先生“当代一些抽象的和丑的艺术品反映了什么”的时候,他说,当代艺术是艺术标准丢失的结果。他认为,自打第一个原始人类往岩石上画画,绘画就有了标准,且基本是恒定的。这个标准是什么呢?就是看谁画得像,“画得像”就是标准。结果到19世纪20年代的时候,法国有一个叫达盖尔的艺术家发明了摄影术(其实是不是他发明的不清楚,但是法国国家科学院认定是他发明的),从那以后,以画肖像画为生的达盖尔在他发明了摄影术以后就有了新的生意。那个摄影当然很慢,曝光时长能达20分钟,得把被拍的人的脑袋给固定住不能晃动,一晃图像就会虚了。然后,达盖尔用照出来的照片卖钱。

在19世纪下半叶到20世纪上半叶,欧洲有钱人家里都以挂一个大照片为荣。这个时候,对于绘画来说,以客观真实反映创作对象、以像与不像为终极目标的艺术标准丢了。丢了以后出现了印象派、野兽派、达达主义、立体主义,所有现代派的任何风格,全是19世纪下半叶开始出现的。旧的标准没了,这就要设一个新标准。设标准的有谁呢?莫奈,印象派。印象是什么呢?模里模糊,不是清晰的。毕加索,立体主义。毕加索立体主义把人脸画得乱七八糟的,没人敢说不好。就是英国女王敢说,英国女王去看毕加索的展览,看了半天说:“我想问问你,我实在看不清他脸冲哪边。”他脸本来就是这么冲的,哪边都冲,那叫“立体主义”。

当这个标准被确认了以后,此类艺术品就产生了市场价值。马先生还举了个例子,最近有一幅画,画名叫《无题》,是由现年84岁的纽约艺术家雷曼于1961年创作的作品,在一幅几乎完全空白的、一尺多见方的油画上,有质感的白色颜料衬托着带有一点蓝色和绿色的痕迹。雷曼的作品追求的是极简主义与概念艺术风格。在常人看来,它就是一张白纸,但却拍出了一亿多人民币。或许所有人都会说:我也会——马先生幽默地说:你会画也没用,你那白纸当手纸也没人用。他说,那些杰出的画家创造了一个概念,这个概念一旦输出、被人确认,就有价值了。但当代艺术必须要有时间的跨度来检验。对于我们今天所有的艺术家来说,过一百年,二百年,乃至五百年以后还能剩多少?马未都坦言:剩不了多少,大部分都是垃圾。

逛潘家园:以不变应万变

当我问道“对初学收藏的人来说,潘家园还是可去之地吗”,马先生幽默地说:“潘家园太是可去之地了,你不去潘家园你怎么能够上当呢?”

去潘家园,要以不变应万变,要以一个买“新东西”的心态,衡量实物的本质的价值。马未都认为,历史只是附加价值,比如,一只碗能值多钱?对于吃饭的碗,超过三十块钱人们就不买它了,可是当你花三万块钱买某只碗的时候,那多出来的钱全叫历史附加价值——去潘家园买东西,就得把附加价值全去掉,按照这个价买。看东西没有“本事”,没有技术的基础,就很容易把三万块钱砸到三十块钱的东西上,所以要保持一个良好的心态。

从技术层面说,能达到马未都先生这样的水准也挺难的。这是为什么呢?马未都先生自己打了个比方:比如我邻家的女孩从5岁到40岁,我们经常见面,她变成什么样我都认得:但是如果她5岁就离开,直到40岁再回来,别说40岁,她15岁回来我就不认识了。当下是一个极好的时代,改革开放三十多年里,他看到了所有的过程,对艺术品发展的每个过程都很清晰,这使得他有过硬的“技术”。所以当有些人说有好东西要拿给马先生看,马先生往往会说:“你用不着拿给我看,你在电话里一说我就知道是什么了。”当然了,这个“技术”可以去学,但是不需要去依赖它。但是逛潘家园,这种技术和好的心态是相得益彰的。

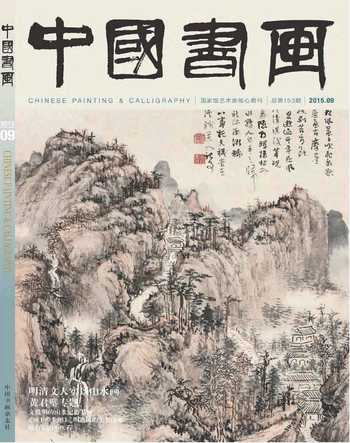

中国书画:价值在于自娱自乐

马未都先生关于中国书画的认知比较强调内心感受。他讲了这样一件事:前两年,有人攻击范曾说范曾画画是流水线“生产”,后来还打了官司。他替范曾先生说一过句话——中国画就是流水线“生产”,比如齐白石画一辈子鱼虾,徐悲鸿一辈子画马,那就是流水线。因为中国画追求的东西叫笔墨,与画什么内容关系不大。他还举了这样一件趣闻:徐邦达先生九十多岁到欧洲去看油画,对着油画,老爷子感叹说:“这一点笔墨也没有啊!”西方人的油画是不追求笔墨的。好比写毛笔字的人都知道,字写得再好也不能两次写得一模一样。画画也是这样,这张画得好,那张画得可能差一点,它表达的是内心的感受,是一种自娱自乐。马先生认为中国的绘画自古以来就不承担社会责任,那些画家们就画花鸟鱼虫。恰恰相反,承担社会责任的是唐诗,它既有“床前明月光”那种怡情小调,也有“车辚辚马萧萧”的那种鸿篇巨制。“安史之乱”以后,当时在世的诗人几乎都写了这种政治诗,为什么?因为他们承担社会责任。书画创作为什么不承担社会责任?马先生解释说,就是因为中国人在历史上的政治压力都特别大,于是就会有逃避。他还用一个生动的例子来描述中国人怎么画画:一个画家画了《观瀑图》,旁边一个画家说,我也画一幅,但是在图上加一个拄拐棍的人,叫《策杖观瀑图》:再来一个画家,在旁边画个沏茶的人,叫《品茗观瀑图》:又来一个画家,在旁边加棵松树,取个名字叫《听松观瀑图》。其实是一个意思。

马未都感慨道,正是因为缺少这种“承担”,导致中国画在世界绘画史上排行偏低。当我们去卢浮官看看西方的艺术,便会被他们的两大主题震惊:第一宗教,第二战争。宗教、战争是政治的最高表现形式,我们的画作中的油米柴盐都是政治的最低表现形式,比如我们的国宝《清明上河图》,画的就是市井,是政治的最低表现形式。也因此,中国画在世界绘画史上的排名在日本浮世绘之下,也就是这个原因。所以马未都认为,中国书画作为自娱自乐的内容特别好,用来修身养性特别好。

当我问道“今天写字画画的人这么多,怎么才能找到最有价值的”,马未都坦言:“我觉得很大程度上是运气,根本不是眼力。但是,在未来,有价值的东西一定会留下来。”