卓荦观群书 长啸激清风

一、士君子文化是中国传统文化的核心

吴高歌(以下简称吴):林先生好!近年来您出版了很多著作,有学术心得,有历史小说,也有书法研究,如《丹崖书论》《咸阳官》《蒙斋读书记》《平旦札》《东园公记》《丹枫阁记研究》等,您的这些著作在学术和书法界都产生了很广泛的影响,山西的《名作欣赏》杂志社、北京商务印书馆也先后多次举办过您的学术研讨会,反响很好。很多青年学者对于您的学术观点、思想观念以及书法研究与创作都很感兴趣,就这些方面,请您跟我们谈一谈您的感受和经验吧。

林鹏(以下简称林):谢谢大家对我的关心。近些年我写了一些书,大都是在读书、思考之后的一些随笔、心得而已。我对历史有兴趣,主要是对战国秦汉这一段,我认为那是真正的英雄年代。我的小说《咸阳宫》写的就是从战国到秦朝统一那一段的历史故事。

吴:您的《咸阳宫》已经出了五版了,可见读者们对您的历史小说有浓厚的兴趣,您能够谈谈写这部历史小说的初衷吗?

林:我很喜欢读书,也写一些东西。20世纪五六十年代我写过不少现当代题材的文章和小说,但那个时代有这样那样的运动,后来我把以前写的所有的手稿付之一炬,发誓要写就写两千年前的事,因此后来便把主要精力放在先秦的经典上。在读先秦的经典时,《吕氏春秋》中的很多篇章给我强烈震撼!《吕氏春秋》虽然被历史学家们定为杂家,但这部书中时时流露着很光辉、伟大的思想,它使我对吕不韦其人与《吕氏春秋》这部著作有了全新的认识,可以说这部书让我对中国的文化有了一番觉悟。《吕氏春秋》中有“天下者,天下人之天下也,也非一人之天下也”,这个提法是很精彩的,它实际上就是反对专制、反对独裁的自由和民主意志的宣言。要说《咸阳富》的初衷,这应该算是我的初衷吧。

吴:以前读钱穆先生的书,有道统和政统之说。也有人说中国的历史就是两个人的历史,一个是秦始皇,一个是孔子,我注意到您的著作中最常用的就是帝王文化和士君子文化,吕不韦算得上士君子吗?

林:吕不韦当然是士君子。文化问题非常复杂,但是真理都是简单明了的。自从有了皇帝以后(应从秦始皇算起),占统治地位的文化就是帝王文化。帝王文化要求歌功颂德,溜须拍马,越过分越好'越没边沿越女子,越不知羞耻越好。而历史上的士文化就是抗争文化。特立独行之士总是受到迫害,这是必然的,也可以说是正常的。但是,薪火相传,士君子文化在曲折的道路上艰难地前进着。

吴:为什么在春秋战国时期会形成士君子文化呢?

林:春秋战国的士人都有五亩之宅,他们便成了最古老的自耕农,与此同时便出现了不臣天子、不友诸侯的隐士。农业的个体性,确立了个人的独立和尊严。这就是仁的基础。正是由于他们拥有自己的土地,所以他们可以有尊严地生活,他们不食嗟来之食。士君子文化是中国古代文化的特点。“士志于道”的这个“道”并非道家的道。士人们耕余而读,其所研究的内容既不是僵死的教条,也不是空洞的说教,而是经世致用的知识和技能。即使那些给官不做的隐士们,他们所研究的也是人世的学问。给官不做,是因为“邦有道谷,邦无道谷,耻也”,“隐居以求其志,行义以达其道”。春秋末期,诸侯招贤纳士,发展自己,得士则兴,失士则亡。士人们也渐渐认识了自身的价值。加之春秋末期,讲学之风甚盛,士人们就渐渐地觉悟起来了。曾子说“士不可不弘毅”,这种以天下为己任的思想,不能不说是一种高度的觉悟。春秋战国的说客遍天下一言不合,他们就可以甩袖而去,他们是自己的主人。古代的士人们有天经地义的五亩之宅,这就构成了他们人格的基础。后来拿周工资或月工资的知识分子怎么能够同他们相提并论呢?

吴:您认为春秋战国时期还有哪些人算得上是士君子呢?

林:鲁仲连就是古代士君子的典型代表。《战国策·赵策三》中有一篇<鲁仲连义不帝秦》,人称鲁仲连是天下之士,鲁仲连也以“天下之士”自居,天下之士者,为天下苍生考虑,不独为一家一姓一国一地域考虑。这种天下观上古就有了。尧以权授舜则天下利,授丹则天下病,这正是孔子所祖述的内容。后来顾炎武所强调的正是这个意思,“天下兴亡,匹夫有责”,这才是士君子群体的伟大抱负,为天下苍生,为中华民族,为历史发展负责,这也就是孔门弟子所强调的“仁以为己任”的精神。自由平等的思想意识自古就有,只是古人没有现代的自由主义、个人主义、民主主义的那些花里胡哨的琐碎不堪的名词概念罢了。再比如《吕氏春秋》中的式夷,该书对式夷评价很高,它把式夷与伯成子高、周公旦列在一起。“天下之士也者,虑天下之长利,而处之以身若也。”式夷与孔子是同时代人,他自己冻死了,却让自己的学生活了下来。他自称“国士”,《吕氏春秋》称其为“天下之士”,想必他是一个有远大政治抱负的人。这种有觉悟的士,已经变成了全新的士,全新的人。他们可以毫不迟疑地为别人的利益去死。一个有学问、有抱负的人本来可以大有作为,却毫不迟疑地为一个普通人献出了生命,这种自我牺牲的精神是前所未有的,是伟大的。

吴:既然士君子群体是指那种以天下为己任的人,是已经觉悟了的人,那么这个群体最核心的理念是什么呢?

林:仁学是士君子群体的旗帜,是士君子文化的核心,是古代中国礼乐文明的主干。天经地义的五亩之宅是士君子全体赖以存活的物质基础,他们可以耕余而读。他们是自古就有的自耕农,正是他们传承着东方的礼乐文明。他们与帝王思想、帝王文化之间始终做着坚韧不拔的斗争。《礼记·表记》中引述孔子的话:“唯天子受命于天,士受命于君。故君命顺则臣有顺命,君命逆则臣有逆命。”儒家特别强调这一点,强调天下不乏正人君子,不乏特立独行之民,有不臣之士,有不使之民,即指挥不动的臣民。这是国家强盛的标志,这是天下稳定的因素。也许有人说,儒家这个理论不好,这是极端民主,这将办不成任何事情,这很不方便。是这样,然而这仅仅是暴君的不方便,并且仅仅是使阴谋集团们干不成任何事情,不過如此而已。这种不方便,将迫使普天之下,上至君王,下至臣民,都服从仁义道德,这才是无往而不胜的道理。

吴:读过您的《平旦札》,这本书中您对“仁”“仁者无敌”谈得比较多,也很有新意,您为什么会多年来一直深思这个问题呢?

林:在中国文化传统中,“仁”是儒学最核心的概念,前人对“仁”有诸多种解释,如仁者人也,仁者爱也等等。要我说,仁者二人也,二人者夫妇也。有了夫妇,才有子女,才有兄弟,才有家庭,才有亲戚,才有朋友,才有国家,最后才有君臣,才有所谓的天下。没有夫妇,这一切都不会产生。这就是《中庸》所说的“造端乎夫妇”的端。古代同姓不婚,所有的婚姻都是异姓,许多的婚姻就组成庞大的异姓群体,这就是氏族联盟,这就是上古的国。古者天下万国,周天子的天下观就是“以仁为己任”,也可以称为“以天下为己任”。这样一个“仁”字就与天下联系一起了。l995年7月,在山西省图书馆大会议室召开我的历史小说《咸阳富》的座谈会,大家说了许多有关《咸阳富》的赞许的话,后来让我发言,我引用了孟子的话,“仁者无敌”。我说,我坚信“仁者无敌”是颠簸不破的真理,是中国古典学术中最根本的思想主线,是儒学的思想主线。《孟子·尽心章句下》有“仁者无敌于天下”,“国君好仁,天下无敌”的话,仁就是仁政、仁义、仁术,这与霸政、力政、暴政是完全对立的。“仁者无敌”的真正意义是仁者根本就没有敌人,而不是打遍天下无敌手。相反,不仁之人是有敌人的,有敌人就不可能是永远的胜者。《史记·伯夷叔齐列传》位列七十传记之首,歌颂这两个人“叩马而谏”,这原本是小事,是简单的事隋,但它的主旨在于反对以暴易暴,这种大仁大勇正是后来儒家所倡导的“以仁为己任”的伟大精神。

吴:先生提到的士君子文化、仁的意义在中国文化传统中都是至关重要的。在您看来,中国古代的士君子文化有着怎么样的历史背景呢?您以前对先秦的经济制度的研究如《大概一说》《彻法论稿》《贡助概述》等文章与士君子文化有什么关系呢?

林:古代的士文化必须以经济独立为前提,孟子说的“恒产”,“有恒产者有恒心”,所谓的“恒产”应该是古代士人的经济基础了吧。贡、彻、助是先秦时期的田税制度,只有弄清楚它,才能真正了解那个时代的士人的生活。士人们独立的人格与意志都是与切身的生活密不可分的。儒家的主张是耕者有其田,而且它长期存在于上古。彻法的迅速垮台,就证明了耕者有其田是对的。彻是连锅端,它伴随暴政而生,与士人独立的需要背道而驰。

二、“长于书法的无一不是善于读书的人”

吴:林先生,谢谢您谈到的士君子文化问题,从您的著作中可以看出您读的书很博、很杂,您对传统文化的观点都是从读书而来的。而您作为著名书法家,请您谈谈读书与书法的关系吧。

林:若论读书与书法的关系,我们可以说,天下读书人不一定都长于书法,而长于书法的却无—不是善于读书的人。古人说“读书破万卷,下笔如有神”,说的是写文章,其实写字也是一样。这是为什么?它的道理有类于汤因比的隐退与复出。你白天上班工作,晚上读古书,只要能潜心深入,差不多就等于隐退。如果你不信,你可以试试。一段时间不写字,或极少写字,认真读书,等你再次拿起笔写字、写文章时,你自己就感觉到很不一样,至少傅山是这么做的。傅山是学王铎的,他的功力大不如王铎,但在他晚年创作了几件精品,大大超过了王铎,这是值得我们深思的。这关键恐怕就是读书。傅山说“读书洒脱一番,长进一番”,“不惟不许今人瞒过,并不许古人瞒过”。顾炎武说傅山“萧然物外,自得天机”,因为傅山读书多,胸襟开阔了,他的狂草在晚年也超越了王铎,而成为明清之际的一座高峰。现在太原崛围山上多福寺的大殿前廊里立着一通碑,上写“傅山主读书处”。我猜想此碑当初是多福寺南边不远的青羊庵里的。傅山曾别号“青羊庵主”,那才是他二十年不见生客的读书处。后人为纪念他立了此碑,后来青羊庵被焚毁,人们才将此碑移到这里。这后世立碑的人们,也都是有见识的人,不给先生立修行碑,不写炼丹处,倒写个意思平常而意味深远的“读书处”。大哉!高哉!别有天地者也。读书,读书,除了读书还有什么事情可做。

吴:看来傅山的书法造诣正是源于读书的滋养,这应该对当今的书法学者有所启迪吧。

林:傅山对于艺术的思索正像他对哲学和历史的思索一样,不仅精深,而且独特。傅山特别强调读书,而且主张把学习研究之所得变为自己的素质,他写道:“故学可作食,使充于中。圣贤之泽,润益肺腑。自然世间滋味聊复度命,何足贪婪?几本残书,勤谨收拾在腹中,作济生糇粮,真不亏人也。”傅山生活在一个动荡的年代,我们也处在一个动荡的革命的时代之中,而我们的书法之所以未能突破传统的束缚,未能达到登峰造极的地步,这只能认为是由于我们素养太差的缘故。石涛强调“蒙养”与“生活”,归根结底是主观的成分居多,这就是自身的品质,也就是个性。我们可以这样说,个性就是觉悟,有人受了苦,增长了志气,提高了品质,变成了坚强的斗士,有的却变成了鼠目寸光的追逐名利的市侩。傅山写道:“偶论及某饥寒,眉从旁日:此辈却非饥寒累了我,正是我翻累了饥寒。”这就是觉悟的问题。人生需要觉悟,需要觉醒。任何艺术都需要觉悟,书法艺术尤其如此。

吴:读书自然可以提升书法的格调,但就书法本身而言,技法是否是一个核心要素呢?您认可“书如其人的说法吗?

林:当我们称书法是传统文化、传统艺术的时候,有意无意间已经表明了这一真理。这是无可否认的,也是无可怀疑的。所以那些新崭露头角的书法家,总是一开口就是我临习了什么什么,我师承某公某公,这都是很自然的。至于如何执笔,如何使转,也尽在不言中了。津津有味不厌其烦地谈论那些琐碎技法,最终都要迷失在技法中,以至连技法是什么都不知道了。这就像一个老年工匠迷失在他毕生摸索的诀窍中一样,所以他最终也仅仅是一个工匠而已。技法是具体的细微末节的东西,不值得过于用心。任何小聪明、小伎俩,在艺术面前都是无济于事的。技法只是个人的探索,理论只是个人的体会,它们是千差万别的,是百花齐放的。而传统只有一个,它属于整个中华民族,它是我们祖先所创造的这个文明。书法当然需要悟性,需要真正的觉悟,然而归根结底,都是这个文明的觉悟,是这个文明所必须引导出来的一种高度自觉,这是非常重要的,可以说是根本的。书法作为艺术,功夫不在手上,它里面包含的技术、技法、技巧等是很有限的,可以说是微乎其微。傅山和一般匠人不一样,他写字靠情绪,所以经常写不好。他的书法作品,有的水平极高,有的很不像样。傅山不给为人不正的人,或者说他不喜欢的人写字,是他生性耿介的一例。不过,最大的可能是写不好。在书法上,尤其是狂草,在笔墨之间,挥洒之际,完全是靠兴致、心情、性灵等等。这里沒有可供采摘的东西,也可以说,书法太暴露了,简直是直裸裸的,没有遮挡,装不了假,瞒不了人。杨雄说“书为心画”,正是如此。

吴:有人说艺术当随时代,一个时代有一个时代的艺术,您对当前的书法创作现象与书法创新的提法怎么看?

林:二十年来,书法事业突飞猛进,名家辈出,着实喜人。书法是传统文化,传统艺术。要问传统文化是什么,这就离不开儒家的经典。全世界各个古典文明,都离不开宗教,只有儒家经典非常独特,不带一点宗教气味。文王之德,周公之礼,“道之以德,齐之以”,这就是孔孟之道,通俗点说,就是中庸之道。汉字是传统文化的载体,书法艺术像鱼儿一样在传统文化中涵泳,自由自在,生动活泼。有人提出“创新”“出新”“要跳出去”。鱼一跳就跳到岸上了,完了!然后再大喊:人们不懂得真正的艺术!是不懂,是谁不瞳?

吴:学习书法最忌讳什么呢?书法风格与书家的个性之间关系如何?

林:平庸是更大的敌人,无论如何不敢对它让步。这里最需要的是个性。张扬个性,是驱逐平庸的唯一办法。我感觉,所谓的个性其实就是精神,就是生动,就是别致,不是胡来,只是恰到好处。我们需要的是鲜明的個性,独特的个性,豪迈不羁的个性。元结晚号“聱叟”,傲吏也。人可缺衣少食,不可缺了傲骨。同人交往不敢骄傲,但在内心中,还得有点傲骨。中国古代的士君子们,大都傲骨凛然。西方历史上没有士人群体,近代以来,中国人只说外国人曾经说过的话,所以害得我们无法认识中国历史上的士人,以及士人在历史上的重要作用。我的闲章“聱叟”“大聱”“大聱糊涂”等都是这个意思。

吴:请先生谈谈艺术创作的心得,书法创作有“不传之密”吗?

林:说到艺术创作的方法,包括书画图章的创作方法,在理论上,说法特多,腾云驾雾,玄之又玄,纷纭特甚。至于其中的要紧之处,或说微妙之处,又不敢细说,简直是没得说。不是不想说,是不好说。“道可道,非常道”,“可道者,非道也”。不要说我未曾做好,未曾得道,就是退一步说,假定为已经得道,我能把它说清吗?傅山说“此中亦有不传之密”,不传不是不肯传,是不可言传。轮扁说“臣不能传之臣之子”,他对自己的儿子还保密吗?艺术中有的是艰苦的历程,却没有秘密。真正的艺术,它非常超脱,简直就是超然物外,变化莫测,不可捉摸,不可不求,不可强求。求而不得,无须懊丧。求而得之,似得非得。名满天下'未必真得。所谓浪得名,古来就有,遍地都是,青年学子,不可不戒。然而,却无从着手,无从着力,不知功夫何在。过去说“源于生活,高于生活,表现人民,教育人民”,那基本的意思并没有错,只是说过来说过去,越说越硬,越说越左,过于简单了。然而,它是能够反映生活的。它反映的只是一种独特的文化氛围。

吴:书法与别的艺术之间有没有高下之别呢?

林:书法与其他艺术之间是平等的。一次参加张彦远的学术研讨会,有一个英国的教授听说我是书法家,便过来握住我的手说:“中国书法是非常高超的艺术。”我只能是唯唯而已。我确实不知道书法有什么地方非常高超。同别的艺术门类相比,如音乐、绘画、小说、电影等相比,书法没有什么高超可言在自己的圈子里,无论书体之间,还是各个书家之间,更无高下之分。认真说来,书法反而倒是非常温和、非常谦卑的艺术。就是在古代,在曾经以书法取士的朝代里,书法家中也没有出现过飞扬跋扈的人。虽然出现了张颠、米颠、杨风子等,但他们都不是调皮捣蛋、惹是生非的人,他们沉浸在古代的学术文化中,毋宁说,他们都是一些老学究、老夫子更恰当一些。古代那些书法名家,大多都是古典学术的研究家,不论他们有没有学术著作流传下来,古典学术是他们的根基,这是不可否认的。因此如果临帖难以提高时,不妨钻研先秦典籍、诸子众经,包括金石文字,这是书法的源头,人们到那里去吸收营养。

吴:如何学习古人呢?您可以谈谈您的体会吗?

林:学习古人的书法,既可破门而入,又可迂回包抄。所谓破门而入,就是研究古人的墨迹,精于察,善于拟,认真分析,反复临习。所谓迂回包抄,就是在察之不精、拟之不似的时候,先去学他的老师,然后返回来再学他。名家各有渊源,不可忽视。在书法上尤其需要为艺术而艺术的精神,“志于道,游于艺”,游戏其间,乐在其中,庄子所谓“游于无穷”。

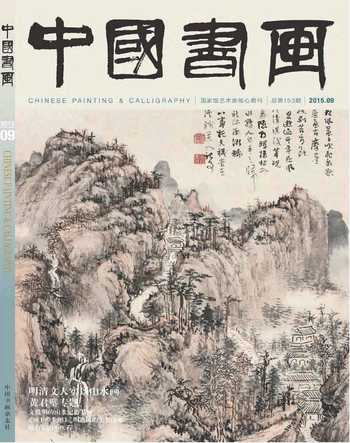

三、傅山研究与《丹枫阁记》之缘

吴:先生读书广博,对傅山的研究更为人瞩目,我想请先生就傅山的人格、思想、书法等方面谈一谈,这样或许可以给学习傅山书法的年轻人一些启迪吧。

林:我在1984年写了《丹崖书论》,对傅山人格、思想、书法等方面做了一些研究。我认为傅山的思想大体分为三个阶段,明亡之前是第一阶段,康熙元年之后是第三阶段,中间是第二阶段。年轻时忠于明王朝,明亡之后以反清复明为己任,后来遁入山林,苦读诗书,这就是他自己所说的“研经以待”。傅山最初学赵、董,在他的经历中这就成了“正”,后来不满于赵董,改学颜体,这就成了“反”,再后直学魏晋,逆流而上,直入渊薮,这就是所谓的“合”了。傅山说:“楷书不知篆隶之变,任写到妙处,终是俗格。”草书自然更是如此。草书来源于大篆,取法于隶书,不入此境,决不能得其奥妙,明乎此,方可言脱俗。傅山的一件书法作品《东海倒座崖》恰好证实了他的这一论点。对那些一直没有进入“合”的,甚至都还没有进入“反”的人,怎么能同他们深谈此道呢?这就是所谓的境界。傅山研读儒家的经典,颇有所得,深信中华民族、中国文化不会灭亡。他愿做“老臂荒鸡”,唤醒后辈子孙,坚守华夏民族的传统文化。傅山学过赵孟頫,明亡以后,因为厌恶投降清政府的文人,兼及赵孟頫,把赵孟頫骂得体无完肤,而到了晚年又反回来,赞美赵孟頫。他有一首诗《秉烛》:“秉烛起长叹,奇人想断肠。赵厮真足异,管婢亦非常。醉起酒犹酒,老来狂更狂。斫轮余一笔,何处发文章。”(《霜红龛集》卷九)《庄子》说:“是以臣七十而老斫轮。”人不到七十,不敢自称斫轮。由此可知,傅山此诗是七十以后所作。赵厮指赵孟頫,管婢指赵夫人管仲姬。到了这个年龄,当他心境平和时,才看清了自己曾经痛骂过的赵孟頫,实际上是不可企及的。

吴:傅山生活在明清鼎革之际,他的狂草与他生活的时代有什么样的密切关系呢?

林:明末可以算作中国的文艺复兴时期,而傅山算得是这一运动中的众多猛将之一。这个运动是永远地被镇压下去了。中国落后于西欧,就是从这里开始的。统治者的屠刀,直杀得整个士林鸦雀无声为止。历史上失掉的东西,永远不会重来。从徐渭到石涛、八大,他们各人都演出了各自的悲剧。虽然各不相同,但都是悲剧。狂草不能顺利发展,正是这个悲剧的一种标志。正是这种独特的历史背景,王铎和傅山张扬了他们的独特个性,创造了连绵大草的新高峰。他们的成就,后人望尘莫及。整个士林雅雀无声之后,狂草在不知不觉之间也不见了踪影。这是多么耐人寻味呀!傅山说,“作字先做人,人奇字自古”。我们喜欢狂草,我们呼唤狂草,我们盼望产生狂草,我们呼唤狂草,我们盼望产生狂草的大家,然而我们却无法产生出一个奇特的个性来。这是为什么?说到这里,只能兴一浩叹,还能说什么呢?傅山自称狂人,自署“大笑下士”,他的许多优秀作品,是凭着这股狂劲写出来的。他永远无法重新创作他已有的作品,因为他无法重复他曾经有过的狂气。少而狂倒也无甚足贵,老而狂那就可贵得很了。如果在广博地研读中国古代的典籍之后,仍然能狂而又狂,如傅山所说的“老而狂更狂”,那就妙不可言了。

吴:傅山的“四宁四毋”论在书法史上有深远的影响,尤其是碑学复兴之后似乎成为书法学者的一种理念,成为一种普遍的审美取向,您对此如何看?

林:一个艺术家,进行了广泛的艺术实践和深入的艺术探索,他不可能没有自己的艺术理论。这些理论就是他的心得体会。他的艺术实践越广泛,探索越深入,他的理论也就越精辟,因而也就具有普遍的意义和深远的影响。傅山在书法艺术上提出的“四宁四毋”论,其影响之深远是众所周知的。“宁拙毋巧,宁丑毋媚,宁支离毋轻滑,宁真率毋安排”。后人曾对“宁丑毋媚”有过许多不同的解释。宁这样毋那样,其含义颇类孔子所说‘不得中行而与之,必也狂狷乎”,所以一般认为“宁丑毋媚”也就是孔子所说“过犹不及”的意思。丑过左,媚过右,不左不右,就是中庸,在书法艺术上就是美,它是无过无不及的。傅山只是厌恶软媚,所以才说“宁丑”。也有人认为宁丑就是肯定丑,媚是世俗的美,丑是高雅的美,傅山所肯定的丑,就是后来说的“精雄老丑贵传神”的意思。现代书法家们对于“宁丑毋媚”,经常谈及,说法甚多,各有道理。陈子庄说:“书法柔媚者,世以为美,其实是丑。大凡人无独立之人格,其艺术则柔媚。既无独立人格,何来美。”他的说法和傅山非常一致。傅山特别强调做人,他说“作字先做人,人奇字自古”,这是傅山的至理名言。

吴:说到傅山的书法,我拜读了您近年新出的一本著作《丹枫阁记研究》,是西泠印社出版的,其中有您以前在《丹崖书论》中发表过的关于傅山的《丹枫阁记》的文章,对辽宁博物馆藏署名为傅山的《丹枫阁记》与商务印书馆的《丹枫阁记》作了详细的比较,已经得出了一个令人信服的结论。其中还记述了您与《丹枫阁记》真迹的一段因缘佳话,请您也给我们谈谈吧。

林:辽宁博物馆所藏署名为傅山的《丹枫阁记》是文物出版社出版的,它与商务印书馆出版的《丹枫阁记》大相径庭,简直有天渊之别。我在1988年曾经写过一篇文章,收在1989年出版的《丹崖书论》中。但说实话,我没有见过辽博的藏品,只是根据印刷品说话,这是很危险的。你说某件是假的,你就有責任把真的拿出来。我怎么能够拿出真的来呢?所以心中一直不踏实。如今真迹在哪里?毫无音讯,也许早已毁坏,或者流失海外,也未可知。况且我看到的商务本《丹枫阁记》也是印刷品,因此心里还是有些不安的。不过,也是老天开眼。一天,一位老翁在儿子的搀扶下来到我家,说明来意之后,我惊呆了,以为是做梦呢。真没有想到眼前的这位老者正是《丹枫阁记》真迹的收藏者。老者虽然不愿意透露姓名,但当面说明了事实和情况。他说戴氏或为抵债,将此真迹传人他家,三百年来未出昭余一步。六十多年前,上海商务印书馆为真迹拍照时,老者就在场,事后对方给了他一幅同原作一般大的照片,说着,把照片也拿了出来。1994年,山西古籍出版社把商务本的《丹枫阁记》拿来重印,后附有我的《读清傅山书丹枫阁记》的文章,老者思忖再三,在八年之后,即2002年,多方打听我的来历人品,这才送货识家,做此人生无憾之事了。他请求我为《丹枫阁记》后面题写跋语,以为《丹枫阁记》真迹正名驱邪,以告慰傅山、戴枫仲在天之灵。我听了后很感动,但题跋不敢妄为,写一些文章正本清源则责无旁贷。

吴:这两个版本有哪些细节上的差别呢?

林:清道光年间寿阳刘雪崖将《丹枫阁记》刻石,除了保留中间署名处的“戴廷拭”和“傅山”两个名印外,它的起首处上下共四印皆不保留,最后的“既为书之复识此于后”处,二印与墨迹重叠,也不保留,又在坐下加“真山”红文小印一枚。这件刻石十分精良。老人也将拓本带来让我看。以此推测,辽博藏品的造假者,没有见过真迹,没有读过傅山的《霜红龛集》,很可能是根据这个拓片造假的。真迹每页七行,刻石每页五行,辽博藏品每页只有四行,精神气味,迥然不同。2002年9月3日,我曾经写过《丹枫阁记真迹发见始末》,对其中的详情都交代过了。

吴:您对傅山《丹枫阁记》的书法艺术作何评价?

林:在王羲之的《兰亭序》和颜真卿的《祭侄文稿》之后,傅山的《丹枫阁记》算得上是行草艺术的精品。傅山的书法作品传播不广,评介不多,虽有赵秋谷等人赞扬为“国初第一”,但是因为傅山是个道士,既没有高官显爵足以荣身,又没有如云弟子用为游扬,外地人徒闻青主之名,其作品却不得一见,所以名气就小得多了。解放以后出了两本《傅山书法选》,唯独没有这本《丹枫阁记》,现在能够看到的是民国二十三年(1934)商务印书馆出版的《傅青主征君墨迹》中的《丹枫阁记》。傅山在经历了“甲申之变”、“甲午朱衣案”之后,大难不死,流窜山林,“资生无策,依养故旧”,老来一事无成,只能穷愁著书,这时遇到了平生好友,重温旧梦,于是写下了《丹枫阁记》这样经典的作品。丹枫阁或许就是为他建造的,挚友相逢,他心中的喜悦不言而喻。明亡之后,傅山因为厌恶屈膝投降的无骨文人,仰慕颜真卿的为人和骨气,在书法上遂一洗赵董之柔媚,而学颜书。<丹枫阁记》就是地道的颜体风格,很见功力,也很见性情,非常难得。

吴:2007年山西人民出版社出版的《傅山书法全集》中也收录了《丹枫阁记》,但该书中收录的却是辽博馆藏的本子,而非商务本,您对此事有什么看法呢?

林:傅山的书法精品《丹枫阁记》堪称国宝。三百年来十几代人精心呵护,真迹竟然未出昭余一步。这本身就是一个奇迹。而多年来省外流传的赝品,又经过辩伪存真,得到普遍认同,从而真迹又被发现出来,这是多么令人高兴的事情啊。这故事本身不仅非常生动、非常完整,而且可以说是非常之美好的。山西人的傅山,山西的事,《丹枫阁记》是国宝,是山西的骄傲,待到山西出书时,《傅山书法全集》硬是不用山西的真迹,偏偏用了外面流传的赝品,这对得起山西吗?

吴:我觉得这件事情反映了学术界的一种不良现象,对于学术的重视程度和认知程度不够便会导致真正的学术成果被视而不见。前些年,我在看山西人民出版社出版的《傅山书法全集》时也感到其中有一些赝品,但被收录进去了。该书中还收录了傅山的《云台二十八将赞词残稿》,傅山书法很精彩,释文中却错讹不少,的确有点惋惜,有些遗憾。

林:学术界对于这件事自有公论。但我所担心的是这样做的结果会造成书法审美标准的混乱,从而误导观者。2011年,西泠印社出版了我编著的《丹枫阁记研究》,我的目的在于还傅山行草《丹枫阁记》以千古真容。

吴:您与《丹枫阁记》的故事一波三折,不过幸运的是您目睹傅山《丹枫阁记》真迹,也是一大快事,也称得上是一段奇缘了。

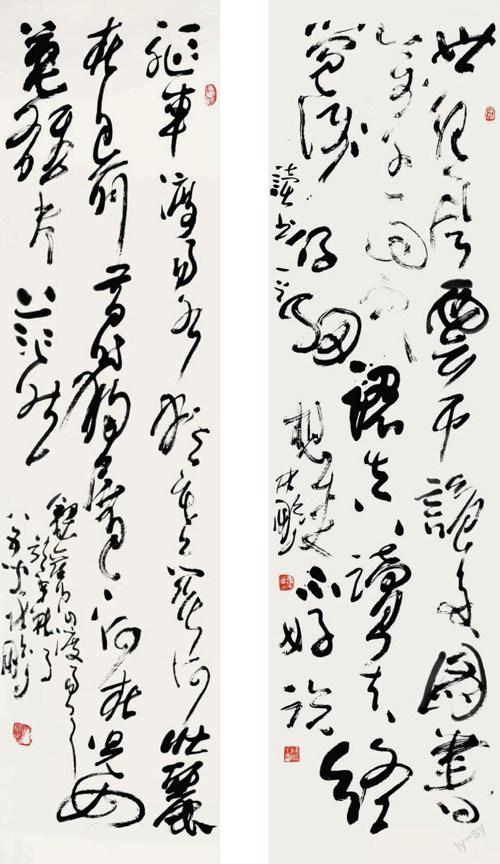

四、“工拙且不顾,拟管任张狂”

吴:傅山书法之狂让后人震撼,他暮年更发出“老来狂更狂”的喟叹。您的一首《论书诗》也让我印象深刻,“老来时光贱,搦管任张狂。工拙且不顾,云鹤一方羊”。好一个“搦管任张狂”,这应该是您书写草书之时的心态吧。

林:傅山在评论王铎的时候说,王铎四十岁之前极力造作,四十岁之后无意成名,始成大家。其实傅山本人也是如此。傅山晚年的草书更狂了,他的技法娴熟到从心所欲而不逾矩的地步,这是一个全新的境界、一个极高的境界。不是谁想狂就可以狂的,这需要对草书的理解和创作草书的激情。我喜欢傅山,也喜欢草书。写草书需要张扬个性,不能太斤斤于琐碎的技法,否则心中有滞碍,反而会影响书法的表达。“工拙且不顾”说的正是这个意思。

吴:写草书最重要的是章法吗?您在创作草书之前是否胸有成竹呢?

林:我们进了书法展览会,首先令我们惊奇赞叹的是那些章法独特的草书,因而人们就得出结论说,草书的章法最为重要,决定一切。其实,章法取决于笔法,笔法道劲,墨法生动,所谓章法布白只是顺应自然而已。所谓笔法归根结底是中锋,如万豪齐力。因为草书都是圆圈,不是中锋无法对付。草书的难点还在韵味,这就是傅山所说的“才情气味”,而韵味的难处在于无法重复。一幅草书,作者自己比较满意,如果要求他再写一张,像绘画一样临摹一遍,这几乎是不可能的。草书的笔墨功夫,接近中国画的山水,而它的韵味则非常接近音乐。

古人论画竹子说画画之前要胸有成竹。我对书法的理解是胸无成竹。书写之前不做刻意的安排,其实即使有事先的安排也未必能够按照预先想好的章法而进行。草书的创作随机应变,因字立形,不能刻意,刻意了便死板了教条了没有生意了。没有法度是不得其门而入,死守法度则永远不能创新。所谓无法,也就是胸无成竹,没有成见,没有一定之规,没有什么一定的意图,信笔挥洒,一任感情的自然流露草书,尤其狂草,没有什么实用价值,它只是作为艺术而存在,即仅仅用于艺术欣赏。在古代草书本来也具有实用价值,例如章草,据说曾用于奏章,而行草则往往用于打稿,但是狂草则仅仅用于欣赏。赵壹的《非草书》说:“善既不达于政,而拙亦无损于治。”但赵壹之后,草书不但没有停止,相反还得到了长足的发展。狂草飘逸跌宕,特立独行,有龙腾虎跃之妙,崩崖坠石之奇。因而它与其他书法艺术相比,最要功夫,最见性情,最适于表现性格,最容易流露人的思想情绪,最能反映出作者的文化素养和艺术造诣,因此若想达到较高的水平也最难。正因为如此,它对于艺术家们便具有极大的吸引力,必欲达其堂奥而后已。

吴:我拜观了您近年来的草书作品,我感觉您的书法比2005年在中国美术馆展览的那些作品更加狂放了。在精神气质上直追傅山,有一些作品或许已经超越了傅山了,比如您在2006年书写的《录鲍照诗二首》的四条屏,是您在79岁的时候写的,气势冲云汉,一点不亚于傅山78岁时书写的精品《晋公千古一快》的四条屏,着实让为激动不已。还有您85岁时写的《世纪风云吊诡多》的七言诗条幅变化万端,而又率性自然,可谓经典之作。去年您的书法作品在北京涵芬楼展出,后来的研讨会上许宏泉先生对您的草书有极高的评价,他说,从傅山到林鹏,中间没有草书,您怎么看?

林:傅山是一座山,很少有人能够超越他,我研究傅山,但其实很少临摹傅山,因为傅山的书法不好临摹,照猫画虎容易,把握精神气韵不易。傅山之后,狂草几乎绝迹了,写草书的人少了,这是由于像明清之际的那种斗争的年代不复存在了,那种抗争的英雄时代不复存在了。从民国到近代还是有很多草书造诣很深的书家,如于右任、林散之、卫俊秀等,风格不同,各有千秋。许先生对我的评价反映了他对草书的见解。傅山的大草连绵缠绕,大气磅薄。近代书家的草书与傅山的精神气韵不同,没有那种狂放恣肆,甚至野逸之气,而是偏于理性,看起来有得有失,但天真、生动反而不及傅山了。

吴:书写狂草最重要的是理性还是情绪呢?

林:狂草完全靠情绪,什么情绪是狂草所要求的最佳情绪呢?这就是愤怒。当然愤怒也是多种多样的。恩格斯说“激愤创造了诗人”,没有愤怒是不行的,而能开花结果的愤怒,只是正人君子的愤怒,忠臣孝子英雄烈士的愤怒,这是一种大公无私的愤怒,它本质上是一种政治的觉醒、民族的觉醒、大众的觉醒,是庄子所谓“有大梦方有大觉”的伟大的觉醒。换一个说法,从有名利的有所为的艺术,到无名利的为艺术而艺术的境界。然后,连为艺术而艺术也忘了都抛弃了'只剩了自我的个性的自然流露。狂草绝不是为名利的東西,它甚至也不是为欣赏而创造的。它只是为了一种表现,为了自己,为了痛快,为了发泄,为了让人讨厌,为了不知何谓而为之。比如王铎与傅山,王铎是明朝南京的礼部尚书,后来是清初北京的礼部尚书,他不敢让人讨厌……傅山则不然,他只是明朝的廪生,清初的道士,自称方外,自称侨民,自称野人,他放浪不羁,豪迈自适,东逛西逛,不管不顾,说话不顾圣贤,做事不近人性,他怕什么?他怕没人讨厌他!王铎的草书非常美,可以说非常典雅,无人可及,非常值得学习。傅山的狂草非常难看,非常独特,那种狂放似乎大大超过了王铎。不过,不能学,不可学,也不敢学,那不是学来的,那是生就的。

吴:2005年您在中国美术馆举办草书展之后,您的草书又有了很大的变化,我的感觉是展览之后的作品更放开了,正像您所说的“工拙且不顾”了,这是不是您强调的“衰年变法”呢?

林:在中国画坛中,齐白石先生以“衰年变法”而为后学称道。齐白石自称,“余作画数十年,未称己意,从此决定大变”。齐白石的变法是受了陈师曾的启示的,他的变法在六十岁上下,因此他自称是“衰年变法”。实际上齐白石在变法之前的画就很好了,但变法之后又有了一次飞跃。我们从他变法前后的作品变化可以看出此前的画作拘谨一些,变法之后的作品放得更开了。王朝瑞有一次问我,什么叫衰年变法?为什么要衰年变法?这是一次笔会上,我们坐在一起闲聊时他说的。我说,这个问题太大,三言两语说不清,你现在已经进入老年,我告诉你说衰年必须变法,不然没有前途。至于什么叫衰年变法,它的内容、它的方法、它的目标,其实我也不知道。最近这几年,我也—直在思考这些问题,我觉得衰年变法就是要放开,不要留恋、顾及什么技法,不要再囿于理性的局限,冲破心中的挂碍,甚至可以说把以前的条条框框抛开去,自由书写,自由驰骋。

吴:看来“衰年变法”不是刻意改变什么,而是要忘掉那些限制人思维的东西。孔子云“七十从心所欲而不愈矩”,完全放开了,但规矩还在,这或许是放开的真正意义吧。最后,我还想请您给年轻的书家提一些期望。

林:如果想成为一个真正的书法家,你就要首先成为一个文化人。你如果想成为一个真正的文化人,除了读书再没有别的办法。

吴:谢谢先生,祝先生健康长寿!