琉璃的美与脆

沈嘉禄

作为艺术明珠的琉璃,在绚烂的外表掩饰下,无法掩饰与生俱来的“阿喀琉斯之踵”,那就是脆弱。

白居易在《简简吟》一诗中发出了千古长叹:“大都好物不坚牢,彩云易散琉璃脆。”彩云、琉璃,再加上梦中情人,一样的美丽,一样的不可捉摸,构成了人世间的极大诱惑与遗憾。

不错,在《药师琉璃光如来本愿经》里则固执地宣示:“愿我来世,得菩提时,身如琉璃,内外明澈。”

这或许昭告天下,它们本是美好事物美好理想的化身,但如果你轻慢它们,辜负它们,它们就会用一种玉碎的决绝来反抗你。

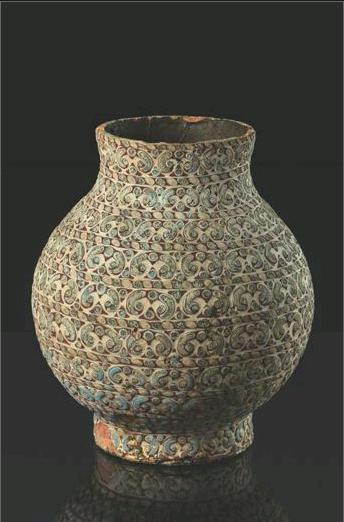

“光映日耀,圆盛月盈,纤瑕罔丽,飞尘靡停,灼烁方烛,表里相形,凝霜不足方其洁,澄水不能喻其清。”这是西晋诗人潘尼在他的《琉璃碗赋》中对波斯琉璃的赞美。中国琉璃也同样光映日耀,圆盛月盈。

古代的琉璃、料器以及作为现当代艺术载体的玻璃、拉利克、熔炼水晶等,一样的性格,不一样的命运,但它们都经得起岁月的磨洗,经得起一双双手的抚摸与传递,它们凝结了烈焰,积蓄着阳光,抵抗水渍与风化,越千百年仍然华光如初。

一

在一般人眼里,琉璃这个词有点令人捉摸不定。

中国古代制造琉璃的历史,可以追溯到西周时期,最初制作琉璃的材料,是从铸造青铜器时产生的副产品中获得的,经过提炼加工然后制成琉璃,但是还没有能力量产。到了汉代,琉璃的制作水平已相当成熟,但冶炼技术掌握在皇室贵族的手中,秘不外传。

至于命名,有专家认为,在汉代,“琉璃”指的是今天生产玻璃的材料;在唐代,“琉璃”一词专指今天意义上的玻璃,而“玻璃”一词呢,是用来专指天然宝石一类的东西;到了南宋,“玻璃”特指的是从外国进口的玻璃,“琉璃”专指中国自制的玻璃;宋代以后又有了变化,由于琉璃瓦、琉璃砖的出现,“琉璃”又不专指玻璃了,反而偏重于以琉璃作为呈色及保护层的陶器。

中国琉璃网创始人、中国琉璃文化推广者牧之先生对我强调:中国古代没有“玻璃”这个词,通称“琉璃”,琉璃与玻璃的性质大致相同,只是不同年代的不同称谓罢了。今天我们所说的“古代玻璃”,在汉唐直至元明就是“琉璃”。

中国社会科学院考古研究所研究员、中国古琉璃研究专家安家瑶先生在他的一份研究报告中断言:与西亚和埃及相比,中国琉璃出现的时间要晚一些。但我们中国还是最早制作并使用琉璃的国家之一。

据考古发现,中国最早的琉璃实物年代为春秋末期,主要是珠饰或镶嵌于剑柄上的饰物,可能是“舶来品”。西域琉璃制品传入中国后,立即受到上层社会的喜爱和重视,被视为王公贵族专享的奢侈品。在古人的想象中,认为琉璃和水晶一样,具有神一样的记忆与传承功能。甚至有一种说法:琉璃可以保佑拥有者“居家则致千金、居官则至卿相”。

呵呵,这句话挠到了中国人的痒处。无论太平盛世还是兵荒马乱,中国的官员和老百姓都希望在宝物身上寻找一种神奇的力量,相信拥有者在供奉的同时获得神的回馈式庇护。改革开放三十多年来不断升温的民间收藏热,为何能集聚如此庞大的收藏群体?这一心理需求也起着相当大的推动作用。

在风尚引领和社会需求增大的前提下,中国贵族的私人作坊及大城小镇的手工业从业人员开始仿制西方的琉璃制品。在战国早期,西方“蜻蜓眼”已经被中国工匠成功克隆,同时试探性地加入一些汉文化元素。

至战国中期,中国琉璃业很快就与本土的文化传统相融合,生产出具有独特体系的琉璃制品,比如琉璃璧、耳杯等。但琉璃制造业是一个非常微小而且脆弱的行业,产品并不属于柴米布帛必需,在太平盛世这个行业比较容易发展,一旦兵燹突起,它就首当其冲地进入萧条,很快衰败。因此东汉之后,琉璃就进入了衰败期,宫廷和市场上已经见不到琉璃器了。黄金白银说散就散,何况中看不中用的小珠子呢!之后一直到北魏,民间才出现了以实用功能为主的琉璃容器。与汉代不同的是,北魏的琉璃容器采用与汉代不同的技术,由铸造法改为吹制法。吹制技术在中国的出现,比罗马帝国晚了五百年。

唐代的琉璃与当时佛教寺院塔基下供奉舍利的制度有密切关系。建塔供奉舍利这一制度是从印度传来的,但到唐代,已经形成一套适合中国本土历史文化的完整制度。诚如近年来考古报告中提及的事实:舍利子供放在小琉璃瓶里,再将琉璃瓶放在精美的金棺、银椁、铜函、石函中,而盛放舍利子的琉璃瓶,一般是国产的高铅琉璃,透光性不那么强。

宋代的琉璃主要出土于佛教塔基,其成分多数是高铅琉璃或钾铅琉璃。到了元代、明代,琉璃生产更加普及,但它的地位逐渐被玉器和其他工艺品所取代。

也有一种观点认为,元代是异族统治者打江山、坐江山的特殊时期,在蒙古人的高压政策之下,汉文化出现了人为的断层,依靠贵族阶层欣赏和使用才得以传承的许多技艺随即失传,琉璃就是其中之一。不过,到了清代康熙当政时期,康熙皇帝对西方的时髦玩意儿非常喜好,在西方进贡的礼单中意外看到了琉璃制品,把玩之余,也激发了他的极大兴趣,于是着令宫中造办处研究仿制,经过匠人若干年的“奋斗”,这一“首长工程”大功告成。从故宫的遗存看,当时中国琉璃器具的品质完全可与西方媲美。

简而言之,中国古代琉璃在世界琉璃史上占有特殊地位,它与世界琉璃生产中心既有某种联系又相对独立。中国琉璃的独立性,主要表现在成分和器型上。成分不同是与原料的采集等因素有关,器型的不同则与中国文化传统、审美观念及中国人的精神气质有关。

牧之先生认为:中国古代琉璃发展有别于西方的实用器皿路线,它首先是作为帝王贵族的珍宝赏玩体现其存在价值的,与金玉宝石饰品同等功用。从历史上看,除器皿类之外,珠饰、耳饰、佩饰、发饰等琉璃饰品是发展主线。比如,最为人熟知的战汉琉璃珠管、汉晋琉璃耳珰、宋元琉璃簪钗、明清琉璃佩饰等,发展脉络极为清晰。可以说,珠宝饰品是中国古代琉璃的发展导向。

也就是说,中国琉璃制品一开始就偏重于精神诉求,跃上纯粹的审美层面,进入人们的内心世界。

必须补充一点的是,中国古代铅钡琉璃的成分与外观皆与西方钠钙琉璃不同。相较之下铅钡琉璃似玉般温润内敛,钠钙琉璃则透明鲜亮。国产古琉璃造型简练、纹饰饱满规整,西方古琉璃则更显圆浑、粗犷。这与国人崇玉的风尚息息相关。

2008年6月,琉璃烧制技艺入选国务院批准文化部确定的第二批国家级非物质文化遗产名录。

二

以我个人的审美习惯而言,在古代中国琉璃中,最耀眼夺目的应该是“蜻蜓眼”。我一直猜想它跟中国传说中的“随侯珠”有某种血缘联系,或许就是随侯珠。

先说说这个神奇的传说吧:春秋战国时期,随国的君主随侯在一次出游途中看见一条受伤的大蛇在路旁奄奄一息,痛苦万分,随侯心生恻隐,令人给蛇敷药包扎,放归草丛。这条大蛇痊愈后衔一颗夜明珠来到随侯住处,说:“我乃龙王之子,感君救命之恩,特来报德。”这颗夜明珠就是被后人称作“灵蛇之珠”的随侯珠。

后来人们在谈论随侯珠时,或者将它说成料珠、夜明珠,或者说成金刚石和荧石等,但千百年来一直没有人能证明它的存在,它与和氏璧一样构成了中国文化之谜。直到1978年,湖北随县曾侯乙墓出土了大量随葬品,其中有173颗精美绝伦的带着眼睛一样符号的琉璃珠,于是有人就断言它们是谜一般的随侯珠,不过谨慎的文物专家不敢贸然下结论。

2013年夏天,上海玻璃博物馆举办了一个《灵蛇献瑞蜻蜓眼珠展》,在圈内引起了不小的轰动,我也赶去一睹为快。战国蜻蜓眼以其悠久深厚的图腾文化和精湛的制作工艺呈现在我们面前,让我们真切感受在久远的年代,思想文化上的百花齐放与百家争鸣,最终造就了如此的灿烂与美丽。上海古玻璃收藏家、此次展览的策展人牧之先生告诉我,34组精美的展品全部由全国蜻蜓眼收藏家提供,有些还是非常珍贵的孤品。毫无疑问,这路收藏品弥补了国家博物馆的空白。

蜻蜓眼是古代一种饰物的俗称,由琉璃制成,方法不是浇铸法,也不是吹制法,而是“灯工法”。“琉璃灯工”,简单地说就是用以琉璃为基材,在专用的喷灯火焰上进行局部加热后,利用其热塑性和热熔性进行弯、吹、按、焊等加工成型的技术。古代“灯工”当然没有喷灯和氧气瓶这类设备,但束集火焰是必要条件,琉璃坯体的软化和塑形都是工艺要点。公元前2500年,琉璃首次出现于西亚与埃及,最早的用途是制造珠饰,先是出现单色琉璃,1000年后又出现彩色琉璃,当时的工匠开始在琉璃珠上装饰彩斑条纹或点状图案。公元前10世纪,工匠们在琉璃珠母体上镶同心圆,制造出“眼睛”效果的镶嵌琉璃,并在地中海沿岸大量出现。

远古时期,人类为避免厄运,抵消邪魔恶眼的伤害,会佩戴眼睛纹样的珠饰作为护身符。自公元前4000年两河流域文明的玛瑙辟邪眼珠,至公元前1500年古埃及的荷鲁斯之眼护身符,眼纹图腾一直象征着正义无畏,拥有无限神力,能驱走恶魔,护佑平安。

公元前1000年左右,古埃及文明逐渐衰落,腓尼基人提升了琉璃珠制造工艺,对“蜻蜓眼”样式演变做出了贡献,并在几百年间通过海上贸易,使琉璃珠广为流传,逐渐覆盖地中海、非洲、欧洲、亚洲等地区。大约在公元前550年的波斯帝国时期,蜻蜓眼从地中海流传至北非、西欧一带。公元前330年希腊大军击垮波斯帝国后,琉璃蜻蜓眼远播到中欧、非洲及亚洲大陆。

有一年我去土耳其旅游,看到在安塔利亚、阿帕多其亚等地的不少景点都在出售一种传统的旅游纪念品,那就是蓝底白珠的琉璃眼珠。但它不是球形的,而是平扁的,有大有小,小的可以挂在钥匙圈或手机上,大的则像一只锅盖。大巴司机将这种琉璃眼珠挂在驾驶室里,说是可以避免交通事故,这种风俗也许就出于古代辟邪的传说吧。

大约公元前5世纪左右,这种镶了“复合眼珠”的琉璃珠传入中国,富有创造力的中国匠人将“蜻蜓眼”制作工艺演化到极致,不仅继承了神性的力量,更演绎出时代的最高审美,很快成为中国琉璃史上的一个高峰。瑰丽奇谲的蜻蜓眼成为贵族阶层喜爱的佩饰,用于辟邪与炫耀。春秋战国时期的珠饰除了西方常见的圆珠外,还拓展至方珠、锥形珠、长管等形状,也被制成圆片、长条形、弯月形琉璃蜻蜓眼镶嵌于铜壶、铜镜、金铜带钩、青铜车马件、漆罐、陶罐等器物上,以彰显主人的尊贵身份。

当然,最耀眼夺目的还是“蜻蜓眼”。春秋末期、战国初期的蜻蜓眼琉璃珠多为球形,也有扁方形或扁鼓形的。珠地多为绿、蓝或黄色,母体均呈半透明。饰纹借鉴西亚常用的几何图案,与同期中国玉器或金属器物上传统的云纹、蟠螭纹和龙、辟邪等图样略有不同,充满了外来文化的趣味,也是中国文化接纳、融合外来文化的辉煌见证。近三十年来,在新疆轮台群巴克墓、山西长治分山岭270号墓、山东临淄郎家庄1号墓、洛阳中州西工路基、河南固始侯古堆墓和湖北随县曾侯乙墓都出土过蜻蜓眼。

在中国古琉璃艺术的发展过程中,有两条线索可以帮我们看清历史源头的晨曦。一是来历问题,有专家认为战国以前,中国与西亚、印度等地已经有了比较密切的交往,两河流域与埃及的玻璃烧制工艺可能通过陆路贸易的渠道来到中国。从今天我们看到的中国蜻蜓眼的造型和纹饰中也许可以发现这个文化密码;二是“本土化”问题,中国工匠可能对外来工匠提供的配方经过多次修改,使之适应贵族阶层的审美要求。在此进程中,一直热衷于炼丹的方士们施加了影响,将他们的理念与技术融进了这种工艺之中,使之更具有玉质感。中国古代贵族对玉有着与生俱来的崇拜,希望铅钡化的古琉璃也有这样的质感与美感,是可以理解的事。

而且,牧之先生坚定不移地认为:中国的蜻蜓眼珠的工艺超过西方,制作工艺也比他们严谨。比如“缠丝法”和“镶嵌法”等,在今天也是很难掌握的手艺。再比如七星纹、卷蛇纹、龙纹、泼墨纹等富有本民族特色的纹饰,做起来非常繁复,很多工艺的难度超过今天人们的想象。

文章开头我说到1978年湖北随县曾侯乙墓出土了大量琉璃珠,而事实上,与马家窑彩陶的发现相似,早在上世纪二十年代,加拿大传教士威廉·查尔斯·怀特在河南洛阳活动时,从当地盗墓者手中购买了一些琉璃珠饰品,后来中国朋友告诉他说,这些珠子来自周朝故址金村的一个墓葬。再后来,他发现这些珠子与埃及和两河流域的琉璃制品很相似,再拿给英国专家看,后者惊讶地发现这些珠子中含有大量的重金属铅和钡,与西方的玻璃并不相同。也就是说,中国的古代琉璃有自己的文化秘码。

新发现让怀特欣喜若狂,接下来他与美国人华尔纳等人开始了疯狂的搜寻,雇人盗掘金阳村的东周王陵,前后持续了整整六年。最后他们带着丰盛的“战利品”回国。他们盗走的文物包括青铜器和车马器,还有大量蜻蜓眼珠饰。现在,这批宝物还安放在加拿大皇家安大略博物馆、英国维多利亚博物馆、日本东京博物馆等地。这个归宿比马家窑彩陶还让中国人胸闷。

二十年前,我在古玩市场上还见到过蜻蜓眼珠,但也得知市场上已经出现了赝品,在知识储备不足的情况下不敢贸然问津。今天,蜻蜓眼珠在山东淄博等地还在烧制,主要供应国外客户。中亚国家还保持这个传统工艺,并在作坊里由妇女来烧制,单颗或串珠均被当地人用来装饰民族服装。有一次我在泰康路琉璃博物馆看到陈列着战国琉璃璧,品相不错,而这种琉璃璧十多年前我也在古玩市场上看到过。

三

今天,琉璃进入普通人的家庭已成为可能,许多人将它当作最能体现自己愿望的礼物送给亲朋好友,在庆典、聚会或其他重要场合,琉璃也承担了表达喜庆和祈愿的隆重使命。

泰康路,因为田子坊而成为“小资天堂”。由台湾艺术家杨惠姗、张毅创建的琉璃博物馆为这条飞扬着艺术精灵魔怪的小街增添了一抹缤纷的亮色。冬日的阳光穿越大幅玻璃,投射在底楼一件件琉璃工艺品上,反射出炫目的光彩,这是数千年中华文明的梦幻,也是新世纪的上海容颜。

上海人对杨惠姗和张毅非常熟悉,不过我们还不得不花几百字梳理一下他们与琉璃事业有关的曲折而闪亮的人生轨迹。

1987年,杨惠姗、张毅在台湾创立了第一个琉璃工作室——琉璃工房,今天它是华人世界极为响亮的琉璃艺术与文化品牌。

不过当初他们涉足琉璃艺术时,在吹制法前遇到了超出想象的困难,转而选择表现空间更大的脱蜡精铸法,他们立志要掌握“只有法国人才能掌握的独门秘笈”。然而,在1991年琉璃工房被正式邀请参加日本晴海举办的世界工业商品展时,日本琉璃艺术学者,也是著名收藏家由水常雄向杨惠姗透露:其实中国在两千多年前就已经掌握了脱蜡铸造技法,建议他们去看看河北省满城县西汉中山靖王刘胜墓出土的琉璃耳杯。

杨惠姗与张毅回国后马上去博物馆看了这只耳杯,如醍醐灌顶,备受震撼,决心为中国琉璃贡献毕生力量。现在,琉璃博物馆里就陈列着一只西汉耳杯,这是琉璃工房的出发点,也是两位艺术家的理想与信念。

在他们从起点出发时,并无琉璃方面的知识与经验,却敢于在黑暗中摸索前行,通过一番炼狱般的努力,将这一古老艺术提升到以来世界琉璃艺术界都不曾达到的水平,更重要的是,以这个技法述说琉璃工房与民族文化、历史间依存的情感。

1994年开始,琉璃工房研究开发的琉璃脱蜡铸造作品开始参加一系列国际展览,先是意大利威尼斯第一届“982国际现代玻璃艺术展”,接着是美国、德国、南非、捷克、日本、英国、法国、新加坡等国家的展览,台北故宫博物院和北京故宫博物院永寿宫都领略了杨惠姗琉璃作品的光彩。杨惠姗的作品具有鲜明的中国风格与情调,加上完美的脱蜡琉璃完成度,在国际琉璃艺术界引起很大的关注和敬意。

2006年,杨惠姗与张毅在上海新天地建立了琉璃博物馆,四年后迁到泰康路。这期间,他们在七宝古镇建立了庞大的工作室,设计团队加工作人员有数百人。这对艺术家伉俪被誉为当代琉璃艺术的开拓者与先锋。

新世纪以来,琉璃工房将琉璃产品延展到生活领域,以富有情趣的创意设计,体现当代生活的审美要求以及多元文化的适应性。杨惠姗亲自为女性设计的LIULI PLUX观念佩饰,将琉璃和纯银材质完美结合,以女性观念、非尘俗的价值,创造出个性鲜明的女性主张。2005年,琉璃工房获得香港设计中心颁发的DFAA亚洲设计大奖“最具影响力总体设计品牌”。

今天,在杨惠姗、张毅等人的努力下,琉璃艺术在海峡两岸已经重光,在中国海峡两岸,从事琉璃设计与生产的艺术家和企业也在增加。琉璃在今天是一种可以估值、大众有能力收藏的奢侈品,更是与我们非常亲近的,文化血脉相连的艺术品。

同时,中国琉璃爱好及收藏者的队伍也在迅速扩大,十多年前,在古玩市场上还可以看到“蜻蜓眼”散落在地摊上,与白玉、翡翠等混杂在一起,现在基本绝迹,在以高端客户为目标的古玩店里偶尔会出现,但价格令人咋舌。“这匹‘黑马已绝尘而去。”牧之说。

为了研究琉璃艺术,牧之也收藏了一些古代琉璃标本,比如蜻蜓眼、耳瑱、耳珰等。他说:“古物经过岁月的磨砺、环境的侵蚀,会逐渐失去昔日的锋芒。但正是这种侵蚀,会在古琉璃器表面留下痕迹,形成独特的美。在外行看来似乎是黄土灰尘或是水渍锈斑,行内则称之为包浆或皮壳。不同地域、不同土壤、不同成分、不同自然遭遇(水火、温度、酸碱)都会形成各异的状态,这是人力无法造就或模仿的,也是每件古物的独特之处。这需要我们静下心来,去理解去品味。”

但他更大的兴趣在于制作一些可以进入日常生活之中的琉璃作品,比如香具。这一实践加深了他对琉璃本质属性及文化附加值的思考。在他对琉璃浇铸工艺的描述中,我也惊愕于其复杂与不确定性,它不能工业化量产,也就是说,琉璃工艺品根本不可能诞生于数学程序可控的流水线,而且跟一般现代意义上的玻璃器皿也不能同日而语。琉璃工艺品必须经过几道程序,如设计、雕模、翻制蜡模、套取树脂模和耐高温石膏模,然后是将一块石英砂初熔而成的原料加盖在模具上,入窑后,随着窑温慢慢升至1000度以上,石英砂原料块开始软化、熔化,在地球引力作用下自然注入模具中。这时候,琉璃体内会产生许多大小不等的气泡,那就必须在高温的作用下,借助琉璃内部的压力慢慢将气泡挤压出去。等成型后再慢慢降温,开窑后就是脱模、切割、打磨等。这个升温和降温的过程,一般需要8至10天,不能骤然上升或下降,否则琉璃件因壁厚不匀等原因会出现爆裂,一招不慎,功亏一篑。

牧之拿出一个按照明代宣德炉样式浇铸的海蓝色冲天耳三足炉给我看:“脱模后这只炉是平底的,因为切割下来就是平的,那就必须打磨成型,让它露出圆润的三足。凡模具肯定会留下模压痕,也必须仔细修平,最后抛光。一个蜡模对应一个石膏模,一个石膏对应一件作品,所以琉璃铸造的成本是很大的。”

单纯从铸造的程序上看,琉璃加工的难度超过青铜器,而从烧窑这个程序上看,又超过陶瓷器,不确定性也更大。牧之在他力所能及的范围内请了最好的模具师、窑炉师、后期打磨师傅,共同来打造他设计的琉璃作品,但即便如此,最终成品率也只有10%。

平时我们看到的作为商品的琉璃器大多是彩色的,在铸造时加入不同的呈色剂就成了,这个并不难,难的是单色的作品。首先要提纯,然后要将缺陷修饰到肉眼看不出,再要凸显琉璃材质的特征之美,达到琉璃的最佳折光率。

在春秋战国时期就达到辉煌顶点的蜻蜓眼,其密码至今没有人能破译,在上海也有工匠仿制过,但只是貌合神离,难以呈现两千多年前的瑰丽奇谲之美。

牧之设计监制的琉璃作品目前还不可能商品化,他目前只是探索某种可能性:一,重返中国人的雅致生活场景,与现代人建立亲密关系,争取更大的民族认同感和历史荣耀感;二,在纯粹的审美层面提升琉璃的文化含量。牧之与琉璃工房有着殊途同归的追求,但他属于“复古派”。

琉璃是一种材料,琉璃更是一种文化。琉璃的珍贵,是因为这种材质和光线有着尤为密切的关系;琉璃的珍贵,也跟烧制过程的不确定性有关。纯粹作为艺术品卓然而立的琉璃作品就是艺术家的人格外化,一种心境,一种哲学思想,一种人生态度。

脆弱,是琉璃与生俱来的缺点。但琉璃用这样的脆弱保持自己的尊严和娇矜,它与火焰与阳光合谋,给人类设置了千年难解的谜语,同时也教会烧制者、拥有者、欣赏者,用脆弱来提升自己的精神气质,才是高贵。