万隆会议与中国亚非外交

余建华

2015年4月10日,由上海社会科学院国际关系研究所、上海市世界史学会主办、世界知识杂志社协办的“万隆精神与国际秩序——纪念万隆会议六十周年学术研讨会”在上海举行。本文为该研讨会的发言之一,本刊有所删节。

树立了现代国际关系史上的一座丰碑

1955年4月18~24日,亚非29国代表在印度尼西亚万隆成功举行第一次亚非会议(又称万隆会议),这是战后国际关系史上具有划时代意义的重要里程碑。

在世界反法西斯战争胜利的鼓舞下,二战结束后十年间,亚洲和北非民族解放运动迅猛推进,万隆会议召开前夕已出现近30个民族独立国家。但殖民主义在亚非地区的统治远未结束,西方老牌列强不甘心将其利益拱手相让;登上西方霸主宝座的美国更是凭借其在二战中获得的利益及扶摇直上的实力,率领西方阵营与苏联为首的东方阵营进行对抗。在1954年12 月的茂物会议上,亚非会议的五个发起国缅甸、锡兰(今斯里兰卡)、印度、印度尼西亚和巴基斯坦确定了第一届亚非会议的总目标:促进亚非各国友好合作与睦邻关系,讨论面临的共同任务,维护民族主权,废除种族主义和殖民主义等。

这次会议不仅是世界历史上首次区域最大、人口最多、最具代表性的洲际会议(与会29国占当时全球独立国家一半,陆地面积占世界近1/4,人口占全球2/3),更是亚非国家首次在没有殖民国参与下独立自主处理亚非人民切身利益和相关问题的大型国际会议,多数与会国都是昔日遭受殖民压迫、新近取得独立的国家。万隆会议的成功召开标志着亚非地区的觉醒,亚非国家作为重要政治力量独立登上国际舞台,展开地区和国际间的联合斗争与相互合作。此系对雅尔塔两极体制的冲击,成为战后两极世界向多极化演进的重要转折点。

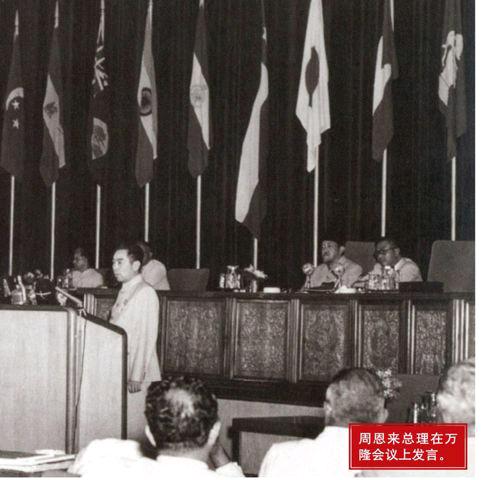

与会的29个亚非国家,不仅民族、种族、肤色、语言、文化不同,社会制度、意识形态也存在很大差异。就国家政治立场而言,大致分为三种,即奉行和平中立政策的多数国家,与美国等西方国家有盟约关系、强硬反共的少数国家,以及走社会主义道路的新中国和北越。由于国家性质不同,再加上历史遗留问题,这些国家之间不可避免地存在隔阂与矛盾,对国际形势的看法也有分歧。少数国家的代表受西方势力挑拨,以“反对共产主义威胁”为由,影射攻击新中国。在观点对立、气氛恶化、会议可能走上歧路的危急时刻,代表新中国参会的周恩来总理通过几次发言,尤其是4月19日著名的18分钟演说,以“求同存异”的方针,让与会国找到消融隔阂、增强团结的基础,化解了一些国家对新中国的疑虑和误解,以协商一致的原则达成了《亚非会议最后公报》。

该公报集中反映了亚非新兴国家对重大国际问题的共识。公报庄严宣告“殖民主义在其一切表现中都是一种应当迅速予以根除的祸害”,宣布支持各国反帝反殖斗争;强调“促进亚非区域经济发展的迫切性”,提出了亚非国家在互利和相互尊重主权基础上实行经济合作的12项主张和建议;肯定了亚非国家在发展亚非文化的同时,与其他国家推进文化交流,有助于促进世界和平。最重要的是,公报的最后部分“关于促进世界和平和合作的宣言”,体现了亚非人民对战争与和平的深度关切,明确指出处理国家间关系的十项原则,是和平共处五项原则的延伸和发展。公报不仅成为亚非国家冲破雅尔塔两极体制和冷战束缚、建立新型国际关系的基石,也是倡导世界各国为促进国际和平与合作应普遍遵循的国际关系准则。

开拓了中国与亚非国家的外交

万隆会议前,与新中国建交的亚洲民族主义国家是印度、印尼、缅甸、巴基斯坦和阿富汗五国(另有朝鲜、蒙古和北越三个社会主义国家);万隆会议后到1959年有尼泊尔等十个亚非国家、1960~1964年又有加纳等14个亚非国家与新中国建交。可以说,万隆会议是中国在中东和非洲打开外交局面的历史里程碑。通过这次会议,周总理与埃及总统纳赛尔一见如故,中埃就双方的国家政策及众多国际问题的立场达成共识,在此基础上达成两国从贸易着手、互派商务机构、逐步实现关系正常化的原则协议。1956年5月中埃建交瓜熟蒂落,标志着新中国与非洲和阿拉伯国家的外交关系取得突破。随后十年间,我国与20个阿拉伯国家和非洲国家建交。

中国对万隆会议的重视与支持,与新中国当时的国家身份定位和领导人的“中间地带”战略思想密切相关。新中国建国初期,面临严峻的外部环境,受到险恶的战争威胁,遭受国际敌对势力制造的孤立与封锁,因此维护国家主权、打开国际局面成为新中国外交的主要任务。同时,中国领导人出于“战争与革命”的时代主题,确立了新中国作为曾遭受殖民侵略的“社会主义”的“民族独立国家”身份定位,同情和支持亚非国家的民族独立运动是必然和义不容辞的国际责任,自然对团结广大亚非独立国家以建立广泛的国际统一战线给予格外重视。

上世纪50年代中期国际形势的一系列重要变化,促使中国领导人认为,美苏之间的“中间地带”特别是其中的亚洲地区是改变世界政治版图的重要战略空间,这里不仅是中国在美苏两个阵营之外展开战略竞争的新舞台,更是中国打开国际局面、提升国际影响的比中苏同盟更为持久可靠的“落脚点”和“出发点”。1954年中印、中缅发表的两个公报表明,“和平共处五项原则”作为中国高举的旗帜,既是中国支持新兴民族国家的道义外交之举,也服务于中国在该地区追求的战略目标。出于同样意图,1963~1964年周恩来总理率团对亚非13国进行历史性的访问,提出中国与非洲和阿拉伯国家发展关系的“五项原则”和对亚非国家提供经济技术援助的“八项原则”。通过支持这些亚非(后加上“拉”)第三世界新兴民族国家的独立与发展,争取这一可作为同盟军依靠的“中间地带”,新中国不仅极大地改善了自身的国际处境,而且通过南南合作显著提升了在国际社会中的整体影响,也因此获得多数亚非国家的外交承认,并在1971年10月成功恢复在联合国的合法席位。

以命运共同体理念深化合作共赢

一个甲子过去了,国际格局和国际体系均发生了复杂深刻的变化。虽然目前中国经济总量和国际地位显著提高,但中国与广大亚非拉国家所共同面临的振兴经济、实现现代化的发展任务以及在国际事务中的相似政治和外交吁求,决定了中国在迈向具有举足轻重影响的全球大国地位的进程中,仍是一个发展中国家,和亚非各国同属一个相互依存、利益交融的命运共同体。

2013年3月,习近平主席在坦桑尼亚发表演讲时指出,中国与非洲始终是有着共同历史遭遇、发展任务与战略利益的命运共同体。21世纪第二个十年以来,中国政府在坚持对外开放、和平发展与建设和谐世界主张的基础上,进一步倡导命运共同体观念,提出要以命运共同体的新视角,以同舟共济、合作共赢的新理念,寻求多元文明交流互鉴的新局面,寻求人类共同利益和共同价值的新内涵,寻求各国合作应对多样化挑战和实现包容性发展的新道路。

在不久前举行的博鳌亚洲论坛年会上,习近平主席首度阐释迈向命运共同体的四大内涵:坚持各国相互尊重、平等相待;坚持合作共赢、共同发展;坚持实现共同、综合、合作、可持续的安全;坚持不同文明兼容并蓄、交流互鉴。与此同时,中国政府正式发布《“一带一路”愿景与行动》文件,启动丝路基金,筹建亚洲基础设施投资银行,积极建设“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”。

在万隆会议举行60年后的今天,以求同存异、团结合作、和平发展为要旨的万隆精神以及万隆十项原则,对推动世界多极化、国际关系民主化、国际秩序和国际体系公正合理的改革完善,仍然具有强大的生命力和重大的现实价值。

(作者为上海社科院国际关系研究所研究员、上海市世界史学会副会长)