近代中英直接涉及西藏事务高级官员之比较

梁忠翠

近代中英直接涉及西藏事务高级官员之比较

梁忠翠

(北京师范大学历史学院,北京100875)

中国近代史;西藏问题;涉藏官员;驻藏大臣;驻锡金政务官;民国时期

近代中英两国在西藏问题上的角逐,虽主要是综合国力的比拼,但是具体的人的因素也不能忽视。考察1904年英国侵藏以来中英直接涉及西藏事务高级官员的个人履历可知,两国在用人机制和人员构成方面存在很大差距,两方人员的行政能力差异也很明显:大部分英国重要涉藏人员有过在藏或西藏邻近地区工作的经验,而且一半人员来自参与侵藏的职业军人或涉藏业务基层人员。他们年富力强,大都受过西方现代教育,且深通藏务,因久居要职而行政效率高。与之相较,光绪朝以来的驻藏大臣和民国涉藏官员则普遍年龄偏大、行事保守,综合素质差强人意。且因赴藏多为权宜选择,所以他们普遍对西藏事务热情不高、办事效率低下。深入探究这些差异,有助于进一步了解近代西藏问题复杂化的原因。

国家边政的敏感性和复杂性要求高素质人才,边政官员的素质直接影响守土卫疆活动的发展方向和工作成效,并与国家形象紧密相连。近代中国西藏因英国的介入,中英两方在藏对峙角力,明争暗斗,情况错综复杂。长期以来,国内学界某些论著或者认可近代直接涉及西藏事务的英国高级官员的综合素质比中国涉藏人员要高得多的观点,或者认为中国涉藏人员能力并不比英国人低,而只是时运不济。且已有的研究中,尚无系统、全面地比较中英涉藏官员情况的力作。本文将在大量档案资料的基础上,探讨中英涉藏官员构成差异,分析人的因素在藏事复杂化方面的作用。

一、中英两国直接涉藏人员基本信息

清季以来,特别是民国时期,由于英国的入侵和干扰,中央对藏治权受到损害、对藏主权受到挑战,中国西藏呈现复杂态势。不可否认,这一时期中英两国的国力确实存在较大差距,但国力的比拼也包括具体的人的比拼,而两国直接负责对藏事务的官员,如英国延续六十多年的管理西藏事务的驻锡金政务官与中国中央政府驻藏、涉藏职官等就存在很大差距。这一差距成为两方较量的决定性因素之一①。

(一)中英涉藏人员基本信息

从已有资料看,清末以来,清政府派驻西藏的官员多为迁转,年纪较大,带有权宜的性质,任期也大多不长,所以他们对西藏事务也并不特别上心;而英国派到西藏的官员则任期相对较长(怀特长达18年),对西藏事务比较了解,且专注于藏务,注意搜集相关情报,以服务于其国的对藏侵略。具体情况见表1~4。

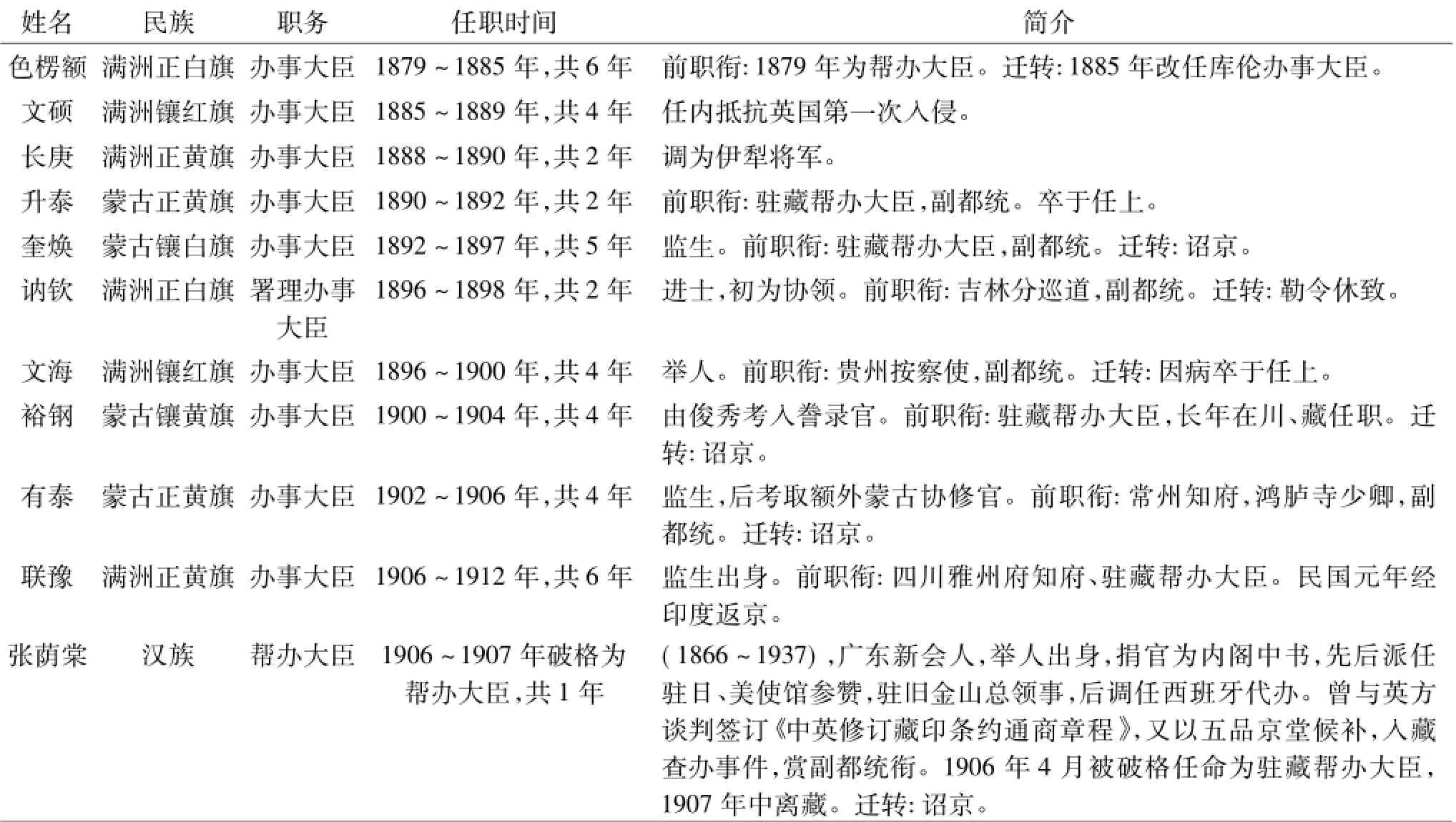

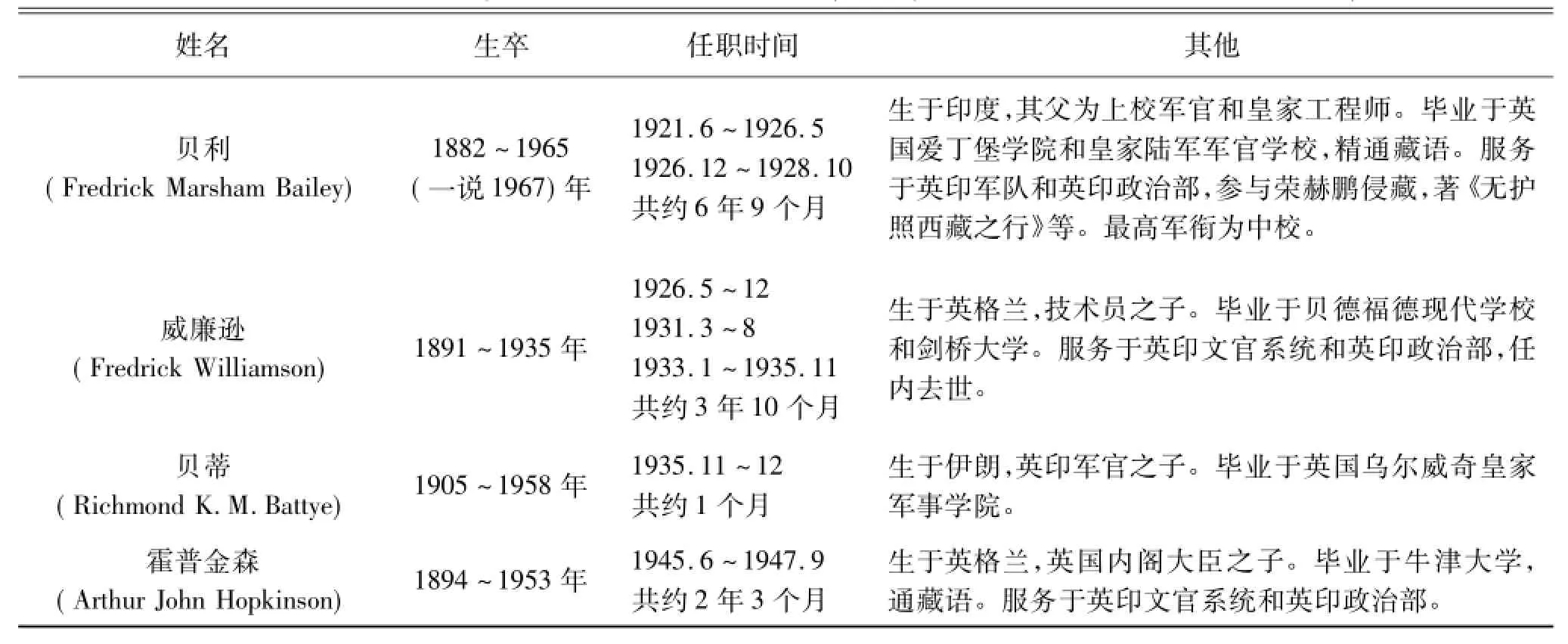

表1晚清中央驻藏办事大臣概况(光绪朝以来)

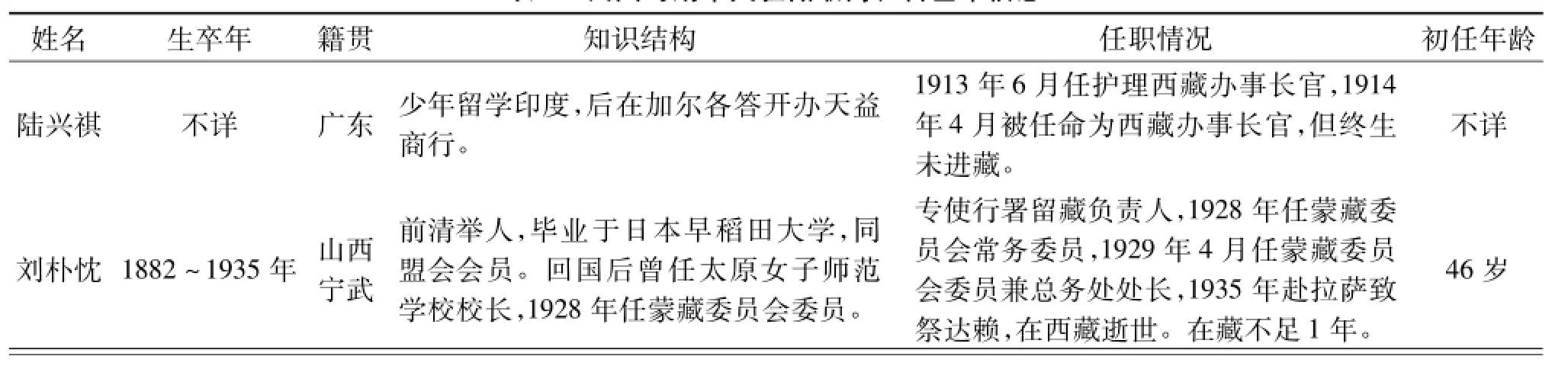

表2民国时期中央驻藏最高长官基本信息

续表2 民国时期中央驻藏最高长官基本信息

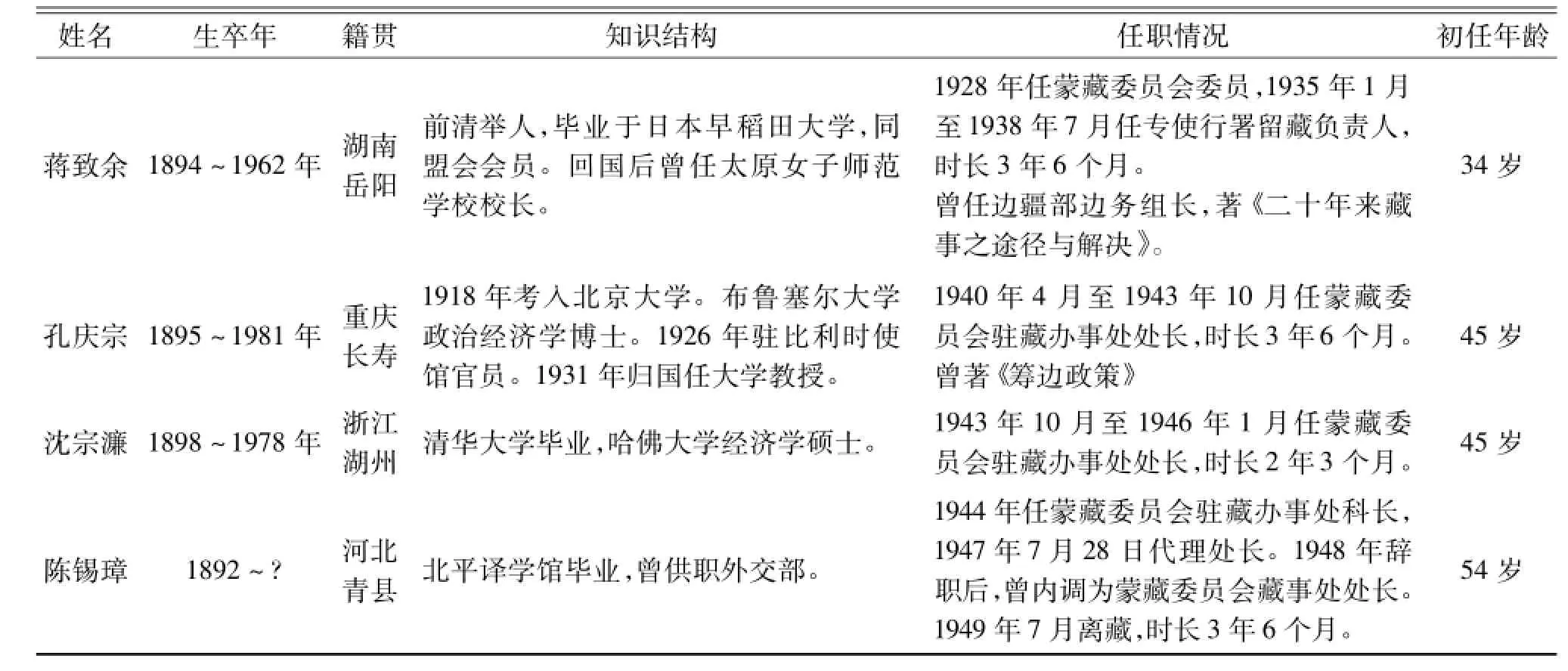

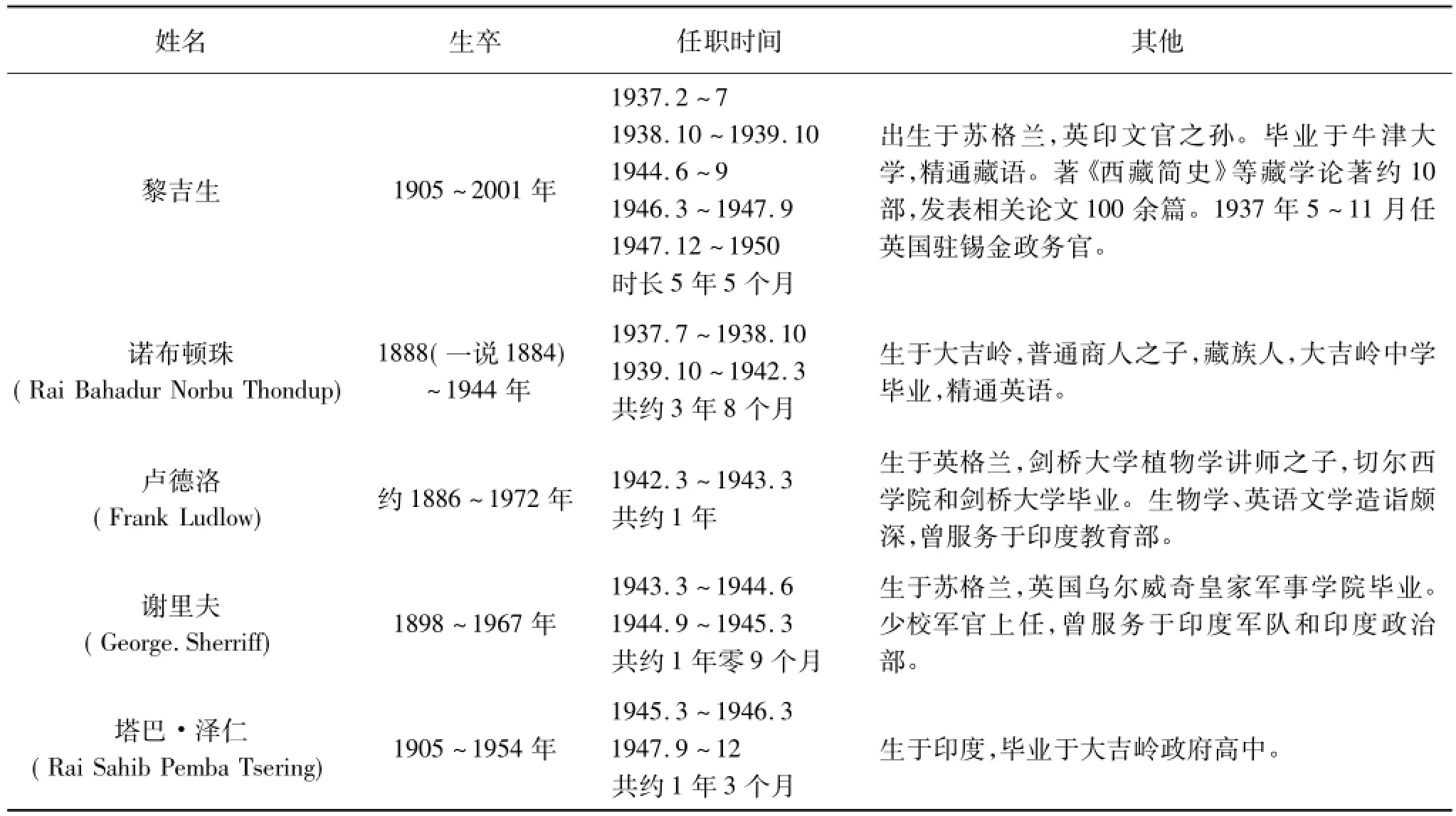

表3英国主要驻锡金政务官(the Political Officer in Sikkim)信息(英国此职多为一人不同时间段担任)基本信息

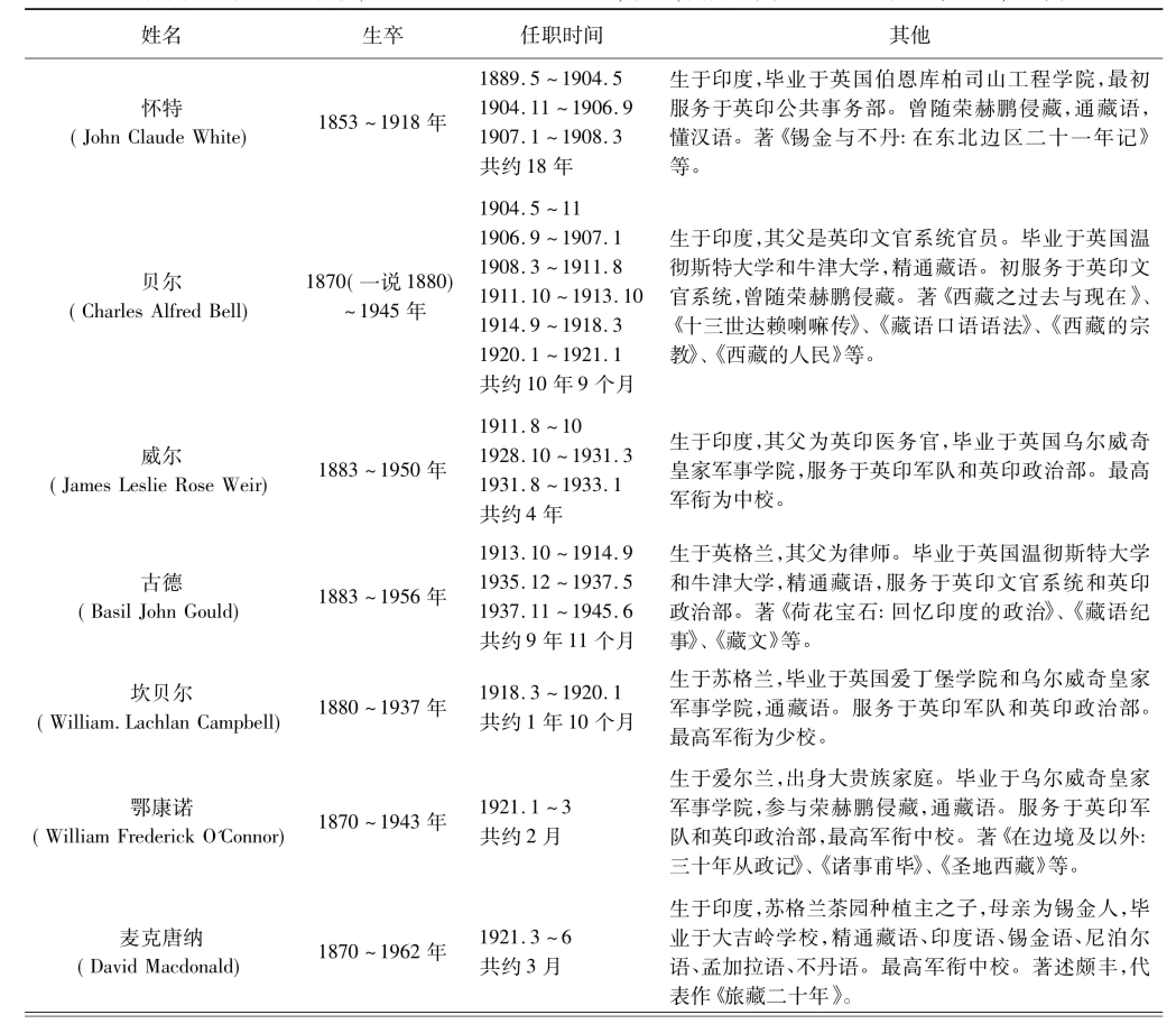

续表3英国主要驻锡金政务官(the Political Officer in Sikkim)信息(英国此职多为一人不同时间段担任)基本信息

表4英国驻拉萨使团负责人信息(此职亦多为一人不同时间段担任)

(二)中英驻藏官员间的差别

从表1~4我们不难看出,中英驻藏官员在诸多方面均有差别。

首先,英国驻锡金政务官就职前大多有长年的涉藏经历,很少半路出道者,而且有一半来自参与侵藏的职业军人或者涉藏业务基层人员。军人具有良好的组织纪律性和责任感,在敏感复杂的中印边境能够保持政策的执行力度,并具有吃苦耐劳、忍耐性强、冒险牺牲精神,尤其是从英国这支极具悠久拓殖历史的军队出来的人,更是崇尚所谓的“荣誉”感。而曾在涉藏底层打磨锤炼的业务骨干则更具侵略性。

反观中国方面,晚清驻藏办事大臣(包括帮办大臣张荫棠等在内11人)中有副都统武职衔的虽有6人,但基本都是空头衔。他们多是一些穿梭于众多部门的职业政客,涉藏职业显然只是其仕途履历上的一个片段,扮演的是其职业成长的加码长资角色。且从任职时间上看,似乎这个片段包含着更多的不得已、不得意的意味。另外,清季驻藏要员中罕有汉人的传统表明清政府在联蒙治藏的用人机制上有明显保守性,这极大地限制了人才来源。

其次,博学多识不仅是官员执政水平的基础和保障,而且决定了官员的战略眼光、胆略和魄力。在西方世界主导的话语和规则体系中,西方教育背景自然占据绝对优势。英国重要涉藏人员大都受过西方现代教育,而出身于传统选官制度的清季驻藏大臣自然不具备这种优势。民国时期中国的驻藏最高长官或受过现代大学教育,或具有西方游学履历,有的甚至具有世界名校硕博士学历,可谓一支高学历人才队伍。他们在学历结构上虽然与英国驻锡金政务官相差不大,但熟悉藏语的情况不甚如人意,没有资料显示这些官员精通藏语。而英国涉藏人员则精通藏语,潜心研究藏事藏人,明晰藏人的行事风格和性格特征。英国涉藏官员中,通藏语的有8人,其中明确记载有5人精通藏语。他们潜心研究藏人藏事,还擅长总结经验教训,有3人著有藏事、藏文专门研究书目,其他人多留有大量的著述,“经世致用”的目的非常明显。相比之下,民国方面驻藏最高长官中的多数人内心深处还是以传统的蛮夷视角来看待西藏事务,对藏人藏情缺乏足够的重视。

再次,从年龄结构上看,民国官员初任年龄平均至少为45岁,而英国先后担任驻锡金政务官的12人的初任平均年龄约为38.6岁,要小得多。他们固然缺少官场经验,但民国官员所增长的也不过是官场陋习积弊。而在青藏高原恶劣的自然环境中,与经验相比,其实对身体素质的要求更高一些。英国驻藏官员多是年富力强、精力充沛之人,职业进取心也更强。

最后,英国人多是久居职位,有的任职驻锡金政务官近二十年。晚清民国以来中国驻藏最高长官任职时间普遍不长,最长的联豫也只有6年。中国驻藏人员经常变动,法无常法,直接导致了涉藏政策缺乏连贯性。

二、英国涉藏人员评述

那么中英两国直接涉及西藏事务高级官员在处理藏务方面具体表现又如何呢?

英国首任驻锡金政务官是怀特,他在任上最主要的贡献是为英国统治锡金奠定了基础。1903年7月,英印政府曾派怀特和荣赫鹏率武装卫队进至西藏境内甘坝,强迫驻藏大臣和西藏地方派代表与之谈判。1904年英国武力侵藏之后,怀特开始倾向于非武力侵藏,他是英国武力侵藏与非武力侵藏两种政策的过渡人物,比如他就曾力挺鄂康诺笼络九世班禅。

曾短暂代理过英国驻锡金政务官的鄂康诺,可谓精明的外交官、情报专家。鄂康诺涉藏虽然只是其职业生涯的一小部分,但却对荣赫鹏之后英国侵藏模式的建构起到了重要作用。1899年鄂康诺探听到沙俄对西藏的野心和派密使赴拉萨拜见十三世达赖之事,极力呼吁英国予以重视。1903年鄂康诺作为秘书兼翻译参加荣赫鹏侵藏,1904年9月《拉萨条约》签订后,江孜被辟为商埠,10月1日鄂康诺成为首任英国驻江孜商务代办,同年获印度帝国勋章。江孜任上,鄂康诺极擅情报搜集,用各种手段拉拢和收买西藏官员。江孜商务代办处每月都有“秘密服务津贴”,其情报线人不仅发展了班禅系统的官员,甚至还发展到驻藏大臣的属下,也“通过市场上的传闻收集情报,其医务人员亦通过医治病人来获得情报”②。

鄂康诺极力分化拉拢西藏上层。1905年底,他成功地从驻藏大臣有泰眼底运作了九世班禅的赴印活动,这也是鄂康诺涉藏职业生涯中的重要一笔。因英印政府的政策更弦等因,鄂康诺利用九世班禅获取侵藏利益的企图最终归于失败,但他并不死心,又幻想英印政府能鼓动班禅将西藏独立出来,以日喀则为中心建立“独立国家”。

鄂康诺笼络班禅系统的失败并未妨碍后来者笼络达赖系统的热情,首度笼络达赖系统且赚取十三世达赖信任的是“知名的英国权威”〔1〕贝尔。1888年英国第一次侵藏战争后,贝尔参与了英方与清政府的谈判、订约活动,使英国获得大量权益。1904年贝尔随荣赫鹏侵藏。1910~1913年十三世达赖逃亡印度期间,贝尔充当接待,二人交往频繁。1913~1914年的西姆拉会议,贝尔积极策划参与。1920年11月贝尔前往拉萨,自恃与十三世达赖具有“友谊”而“大施拳脚”,主张“现代化西藏”,煽动英国“武装西藏”。但因其藏政思想与传统的西藏社会不符、侵藏意图过于明显等原因,贝尔在西藏反对派势力和英国政府的要求下,于1921年10月离开拉萨。但他成功地通过达赖实施了英国的一些殖民政策,扶植了西藏亲英势力。

贝尔不仅开创了英国侵藏的新模式,还堪称这种侵藏模式的成功典范。他力主英国高度重视达赖喇嘛的价值,并成功地结交了十三世达赖喇嘛,使其为己所用。贝尔这种侵略模式甚至在今日都能找到印记。此后的英国侵藏急先锋如古德、黎吉生等人基本上都采取了这一模式,即刻苦学习藏语、藏文化,精心培养亲英藏人做助手,对西藏社会中上层施以情感攻势,上下其手左右逢源,假“友谊”之名以小恩惠加以笼络,逐步蚕食西藏地方利益。

继贝尔之后,采用这种新侵藏模式最有成效的是古德。古德1913年就任锡金政务官,其涉藏生涯几乎横跨20世纪前半期,主要在中国抗日战争阶段。抗战时期,古德不顾大局,不断侵害中国中央政府对西藏的主权。他在任内成功设置的具有常驻性质的英国驻拉萨使团很快成为“培植和发展西藏上层亲英势力,谋划反对中国,进行‘西藏独立’活动的一系列事件的策源地”〔2〕。

1936年8月古德使团抵达拉萨后,为反对班禅的汉人卫队入藏,不断在国民政府和西藏地方当局间挑拨,最终导致九世班禅未能返回西藏。1940年1月,主持第十四世达赖转世事宜的吴忠信使团抵达拉萨,古德亦不顾恶劣天气进藏,对十四世达赖坐床仪式等事横加干涉。古德和西藏亲英派妄图在达赖坐床典礼上让英国等使团与国民政府使团平起平坐,分庭抗礼。但其阴谋最终未能得逞,2月22日坐床典礼临近时,噶厦通知古德:“此典礼系中央对藏宗教主权关系,外国人不便参预。英国代表等定于次日偈祝”③。但古德不甘失败,费尽心机联手媒体否认了吴忠信使团的真正座次,成功地将此事发酵演化成扑朔迷离、引起争论的话题。

在古德等人的煽动策划下,1941年西藏亲英分子清洗了亲中央的热振一派,汉藏关系顿生变数。达扎掌权之后,亲英势力猛增。1942年7月,英国和达扎等人甚至炮制出了西藏“外交局”。国民政府没有理会“外交局”,但英国人却与这个“外交局”打得火热,“外交局”几成西藏亲英派大本营。

古德“急进”西藏的极端表现还在于在中英联盟抗击法西斯时不断找寻机会鼓噪英国对藏军售。他深谙公关社交艺术,国民政府官员对于古德的公关能力多有评述。如国民政府驻藏职员柳陞祺对于古德的行事风格有如此描述:“无论是在锡金王宫,还是在官署打桥牌,都由古德调度一切。他处处给人以彬彬有礼的印象,但同时又给人一种高不可攀的严肃之感,尤其是他在锡金王宫那种顾盼自若的神情,使我至今未忘。”〔3〕1941年古德获封爵士头衔。

英国驻锡金政务官中任期较短的有威尔、坎贝尔、麦克唐纳、贝利、威廉逊、霍普金森等,他们当中以贝利最为著名。他是一个地理学家,藏语很好,1904年随荣赫鹏侵藏,是《拉萨条约》的策划者之一。他曾直接受命于麦克马洪,以谍报官的身份从事侵略活动,开启其“无护照之行”,七个月后上交了一张麦克马洪所需要的地图,这就是英国在“西姆拉会议”上抛出的“麦克马洪线”的蓝图〔4〕。1915年贝利获印度帝国勋章(C.I.E.),但终生没有被封爵士。

英国驻锡金政务官最主要的急先锋——贝尔、古德和黎吉生三人当中,贝尔依靠与十三世达赖的关系,描绘了英国侵藏蓝图,但却没有充足的时间和机遇做这些事。高傲固执、精力旺盛的古德的职业生涯则主要在中国艰难抗日之时,他“忠实地执行了贝尔对西藏的政策建议和普遍方法”〔5〕。

继古德后最有名的英国侵藏急先锋是黎吉生,他步两位前辈后尘,继续巩固英国的侵藏成果。他被认为是“典型的边境官员,一心在此,聪敏,效率高”,“是坚决的大英帝国利益的捍卫者”〔3〕。

他1933年初次进藏,1936年随古德使团到拉萨,次年出任英国驻拉萨使团的负责人。黎吉生的权力很大,因为该使团分担了锡金政务官很大一部分涉藏职责。1947年8月15日印度独立后,黎吉生受雇于独立的印度政府,继续留驻拉萨,出任印度驻拉萨使团的负责人。

黎吉生在拉萨建英语学校,设西医医院,广施恩惠,培植藏独势力。1947年3月,黎吉生鼓噪西藏参加在印度新德里举行的泛亚洲会议,与西藏亲英分子一道妄图通过在会场悬挂西藏“国旗”和“独立地图”宣告西藏已成为一个“独立国家”。同年5月,黎吉生参与谋杀前摄政热振。1949年初国民党统治即将全面溃败之际,西藏亲英分子与黎吉生会商,请求印度政府尽快向西藏当局提供更多的军火,阻止解放军进藏。在黎吉生的煽动下,西藏当局竟驱逐了西藏境内的所有汉人。

1950年8月黎吉生离开拉萨后,仍热衷于从事分裂中国西藏的活动。1990年,黎吉生还撰文对英国不愿承认西藏有“自决的权利”及英国对达赖所持的态度“曾经深感耻辱,并继续感到耻辱”〔6〕。

黎吉生之外,英国驻拉萨使团负责人中最突出的还有英籍藏人——雷·巴哈杜尔·诺布顿珠。诺布顿珠16岁在大吉岭上中学时,被鄂康诺选为翻译,参与英国侵藏战争,之后被安排在江孜做办事员。长期遣派在藏的诺布顿珠是突出的谍报专家,是英国了解藏情的“传入神经”,“英印政府掌握黄慕松在拉萨活动的许多情况,都是诺布顿珠报告的”〔2〕,据说“在1936年英国设立常驻拉萨使团之前,诺布已访问过拉萨15次”〔5〕。1936年7月,诺布顿珠成为英印政府外交和政治部政治司职员,他是英国直接办理西藏事务的五个机构(英国驻锡金政务官、英国驻拉萨使团负责人、英国驻江孜商务代办、英国驻亚东商务代办、英国驻噶大克商务代办)中第一位高级别藏人英官,并且是其中最突出的一位。

作为黄种人的诺布顿珠能成功混迹于白人中,自有其过人之处,而他的藏人面孔又为他与西藏上层建立亲密关系提供了便利,他甚至可以随意与十三世达赖会面。“有着多重性格且有着极大个人魅力的诺布顿珠”④不仅笼络了大批官员,“还为拉萨的贵族女士所青睐,她们为他提供了大量内部信息”⑤。诺布顿珠全家总动员,其子参加了西藏军队,并担任军职四品官员代本,其妻子积极为英国政府公关。长期担任英国驻锡金政务官助理的诺布顿珠成为“每个政务官的左膀右臂,他知道每个人的方式,知道怎样与他们说话、说什么不说什么,以及怎样进行外交”〔5〕。“诺布顿珠代表了英国希望“现代西藏”能够出现的理想类型:保留了他们认为自己文化的最好部分,又接受了必要的英国官员的思考方式和行为方式”〔5〕。英印政府曾两次授予其勋章。西藏噶厦曾授予诺布顿珠“扎萨克”的极高荣誉头衔,该头衔使他可直接参与西藏政治运作。

三、中国涉藏人员评述

与晚清的衰败气象相应,光绪朝以来的驻藏大臣们普遍昏聩无能,“干吏”、“能臣”极少。究其原因,是由于清廷一味任用满蒙旗人,“才堪办事之人,多留京供职”,而将缘事革职者或中材谨饬人员“罚边效力赎罪”⑥。不过也有例外,比如张荫棠。

张荫棠是清季治藏官员中头脑清醒且有远见卓识的一位汉族官员。他出国多年,了解国际形势,对英国侵藏非常警觉。张荫棠认为只有变法改革,才能救藏安民。1906年10月张荫棠入藏后首先整顿吏治,将矛头对准了驻藏大臣有泰及汉藏贪腐官员十余人,结果有泰遭到严惩。接着他向清廷提出了“治藏建议十九条”、“治藏大纲二十四款”,得到采纳后,实行了颇具新思维的治藏政策。张荫棠的改革虽初见成效,但极大地触动了西藏既得利益集团的利益,并遭到保守官僚的非议。懦弱的清廷深恐激成事变,不到一年便将其调离西藏,张荫棠的改革终归失败。

清政府最后一位驻藏大臣是联豫,他因在藏期间推行新政而与十三世达赖失和,致使达赖出走印度。无论是张荫棠的整顿藏事、弹劾有泰、力主新政,还是联豫继续推行新政,都是为了加强清中央政府对西藏的实际控制。晚清政府对藏治理思路单调而陈旧——既想守护传统夷夏观念,又欲兼具现代思维,但实际并无高度智慧和魄力加以综合。反因处置失当,激化了与西藏地方上层既得利益者的矛盾,种下了清末民初西藏乱事的因子。

1911年10月武昌起义爆发,消息传到西藏后,西藏分裂分子趁机作乱,中央政府对西藏治权失效,驻藏官员被迫大批撤离。而此时的中央政府正处于新旧交替的艰难时期,只得延续已有的权力格局,即自晚清以来,驻藏大臣地位下降直至不保,由达赖喇嘛和噶厦掌权的格局。1912年5月初,北京政府任命前清驻藏陆军统领钟颖为西藏办事长官,他是中华民国政府派驻西藏的第一任长官。但不到一年,即1913年4月,钟颖就被迫离开西藏。北京政府最终以“贻误藏事”免去钟颖西藏办事长官之职(之所以说钟颖被迫离藏,是因为这时西藏地方发生驱汉事件,所有汉人、更不用说中央官员,都被驱逐出藏;而说中央政府将其免职,是因为钟颖的这一职位确实是被免掉的,各种原因不一而足),中央政府在西藏几无势力。

1919年8月,北京政府电咨甘肃督军张广建派李仲莲、朱绣代表团进藏,但功效甚微。南京国民政府成立后,也曾数次派员入藏,加强与西藏地方政府之联系,较为有名的是刘曼卿。刘曼卿,女,藏名雍金,1906年生于拉萨,母亲是藏族,父亲刘华轩曾是清朝驻藏大臣的秘书,后担任九世班禅的秘书。刘曼卿1930年2月抵达拉萨,8月7日返回南京。她入藏虽增进了西藏当局对中央政府的了解,但对消除中央政府与西藏当局的隔阂收效甚微。1934年为致祭十三世达赖喇嘛,黄慕松率使团进藏,虽因英国人的妨碍没有取得大成效,但中央政府与西藏地方间的僵硬关系有所缓和。尤其是1934年11月黄慕松离藏时在拉萨设置了专使行署,标志着中央政府终于恢复了自清末以来在西藏的办事机构,该办事机构的主要负责人有蒋致余和张威白等。

关于蒋致余等人,黎吉生曾这样说:“都是一些不像样的货色”〔1〕。比如张威白,“虽然能干,但由于级别较低,又有无线电台台长职务在身,没有足够的时间做联络工作”〔7〕。他虽一直坚持中央政府的治藏主权,按照蒙藏委员会的旨意积极与西藏地方政府交涉,但遇到噶厦政府态度强硬时,他又有明哲保身之嫌。据说张威白“个人生活极其腐化……所有办事处的事务则一概交给秘书华寄天和通译张旺处理”〔8〕。

1940年1月,国民党元老吴忠信率民国历史上最高级别的使团抵达拉萨,2月22日吴忠信代表中央政府参加了十四世达赖喇嘛的坐床大典。由于吴忠信和亲中央的热振摄政的努力,吴忠信使团在恢复中央政府对西藏地方的权威方面取得了不小进展。在拉萨期间,吴忠信还根据国民政府行政院电令,就在拉萨设立驻藏办事大员一事与西藏地方进行了会商,并于1940年4月1日正式成立了蒙藏委员会驻藏办事处。

驻藏办事处成立后的首任处长孔庆宗有高学历,多年担任外交官员、任教于各大学,书生气息极浓,缺乏对策,被属下认为“偏狭矜骄,不懂政治”,“媚英失仪,反主为客,司法受贿,予人反对口实,平时言行不检,使藏英轻视,影响威信”⑦。孔庆宗到任后不久便与张威白产生矛盾,“孔门户之见太重,一切重要公事,独断专行,概不与张闻”〔8〕。二人矛盾之深,甚至到了孔“开口即谓张威白可杀”的地步⑧。孔庆宗原本试图通过坚持驻藏大臣的权威将中央政府与西藏地方之间的关系恢复到满清时期的状态,结果事与愿违,双方矛盾日益加深。

1944年春,蒋介石破例从侍从室中任命沈宗濂为驻藏办事处处长。沈宗濂曾访问缅甸和印度,对印度情况亦较熟悉,他可不通过蒙藏委员会直接言事,俨然一特派大员。1944年8月6日沈宗濂到任后,经过频繁交际,驻藏办事处与西藏当局的“感情较前确有好转”〔9〕。但因其积极的治藏思路与蒋介石的“以无事为大事,以无功为大功”〔3〕的治藏原则不符,沈宗濂最终离藏内返。

第三任处长陈锡璋对藏事几无建树。1949年,西藏地方在英国的唆使下发动驱逐汉人的“七八事件”后,陈锡璋于7月20日离开西藏,中央政府在西藏再次出现权利真空。

综上所述,近代中英政府在涉藏人员选择方面有很大不同,中国官员的个人修养及素质差强人意,其行政办事能力也与英国驻藏官员差异明显,因此,在涉藏事务方面基本处于劣势,英国则更胜一筹。造成这种差异的原因有两个,一是两国历史上形成的用人传统迥异,二是两国现行政治体制使然。可见,在“西藏问题”上,中英两国国力的比拼固然重要,但官员素养的竞争终归是决定性因素。技不如人、谋不如人,这就是中国“西藏问题”复杂化的根源。当然,这不是一时间、一代人就能改观的,知古鉴今,以史资政,中英涉藏人员的差异值得今人深思。

注释:

①以下表格据丁实存著《驻藏大臣考》(蒙藏委员会,1943年),吴丰培、曾国庆编撰《清代驻藏大臣传略》(西藏人民出版社,1988年),刘国铭主编《中国国民党百年人物全书》(团结出版社,2005年),陈谦平著《抗战前后之中英西藏交涉(1935—1947)》(三联书店,2003年);the British Library,Oriental and India Office Collections,India Office Records;Foreign Office Files;British Documents on Foreign Affairs:Reports and Papers from the Foreign Office Confidential Print,University Publications of America,1986; Alex McKay:Tibet and the Btirish Raj:the frontier cadre 1904-1947,Richmond:Curzon Press,1997;Alastair Lamb: Tibet,China&India 1914-1950:a History of Imperial Diplomacy,Hertfordshire:Roxford Books,1989.等搜集整合而成。

②National Acharves of India,White to India,25th July,1906.http://www.nationalalarchives.gov.uk(2003.6.12)。

③见国民政府蒙藏委员会档案第141卷1940年2月22日《吴忠信给蒋介石报告主持达赖坐床典礼情形电》。

④Interview with Mrs J-M Jehu,March 1933.见Alex McKay《Tibet and the British Raj:The Frontier Cadre 1904-1947》,Richmond:Curzon Press,1997,p.126.

⑤见印度事务部档案,L/P&S/12/4197-3864,1937年4月30日古德的报告。

⑥见中央民族学院藏学研究所1987年《藏学研究》第203页。

⑦见戴新三《拉萨日记》(手稿本第2册),中华民国卅二年一月三日。

⑧见戴新三《拉萨日记》(手稿本第2册),中华民国卅二年三月十日。

〔1〕黎吉生.西藏简史〔M〕.李有义,译.北京:中国社会科学院民族研究所,1979:1,127.

〔2〕王贵,喜饶尼玛,唐家卫.西藏历史地位辨(上册)〔M〕.北京:民族出版社,2003:312,309.

〔3〕柳陞祺.拉萨旧事(1944-1949)〔M〕.北京:中国藏学出版社,2010:11,57,62.

〔4〕F.M.贝利.无护照西藏之行〔M〕.春雨,译.拉萨:西藏社会科学院资料情报研究所,1983:序言.

〔5〕Alex McKay.Tibet and the British Raj:The Frontier Cadre 1904-1947〔M〕.Richmond:Curzon Press,1997:143,127,127,128-129.

〔6〕胡岩.柳升祺先生谈所谓的英国“驻藏办事机构”——从黎吉生的去世说起〔J〕.中国西藏,2001,(3):14.

〔7〕李铁铮.西藏历史上的法律地位〔M〕.夏敏娟,译.长沙:湖南人民出版社,1986:186.

〔8〕邢素芝,口述.张健飞,杨念群,笔述.雪域求法记:一个汉人喇嘛的口述史〔M〕.北京:三联书店,2008:148,249.

〔9〕中国人民政治协商会议全国委员会文史资料委员会,编.中华文史资料文库(第十八卷)〔M〕.北京:中国文史出版社,1996:141.

(责任编辑:武丽霞)

Comparison of High Rank Officials Involving in Tibetan Affairs between Modern China and Britain

LIANG Zhong-cui

(School of History,Beijing Normal University,Beijing 100875,China)

Modern History of China;Tibet Issue;Officials involving in Tibetan Affairs;the Amban;the Political Officer in Sikkim;the Republican Period

The so-called“Tibet Issue”was due to the British invasion of Tibet in modern China.For a long time,China and Britain have confronted and competed on this issue.The counterbalance between countries is after all the one between people.We can find visible differences between modern China and Britain when we analyze their employment mechanism and staff composition.Most of the British important officials involving in Tibet affairs had years of experience in Tibet or neighboring districts,and half of them came from the lifers who had invaded Tibet or the basic staff whose work was concerned with Tibetan affairs.They were young and vigorous,and most of them accepted modern Western education.They were familiar with Tibetan affairs and highly efficient in administration because they had held the importantposts for a long time.In comparison,the Ambans since the Guangxu Regime of Qing Dynasty and the officials involving in Tibetan Affairs in the Republic of China were aged and conservative,and their comprehensive quality was barely satisfactory.They generally were not enthusiastic in Tibetan affairs because they regarded it as a sheer expediency,and their work was inefficient.So,the officials in the Late Qing Dynasty and the Republic of China were inferior comparing with the British invaders,and the seasoned Britain officials were superior.

K25

:A

:1009-4474(2015)02-0040-09

2014-09-22

国家社会科学基金项目“蒙藏委员会委员长更迭与国民政府治藏政策演变轨迹研究”(13BMZ032)

梁忠翠(1983-),女,山东菏泽人。博士研究生,主要从事西藏地方近代史研究。E-mail:liangzhongcui@ 163.com。