低碳消费与低碳消费行为的差异性及对政策干预设计的影响

崔风暴

(1.同济大学 经济与管理学院,上海 200092;2.宜宾学院 经济与管理学院,四川 宜宾 644007)

低碳消费与低碳消费行为的差异性及对政策干预设计的影响

崔风暴1,2

(1.同济大学 经济与管理学院,上海 200092;2.宜宾学院 经济与管理学院,四川 宜宾 644007)

目前我国关于低碳政策设计框中,生产和消费两个领域低碳政策群之间缺乏经济逻辑,低碳没有成为经济有效运行的推动力,没有产生预期中的经济效益。低碳消费理论的逻辑起点模糊了低碳消费和低碳消费行为的概念内涵,导致低碳消费政策机制碎片化;混淆宏、微观低碳消费政策的设计目标,将低碳消费行为作为宏观政策的作用客体,将微观政策干预机制混淆进宏观政策的干预机制;导致政策目标设计过于放大减排动机,而忽略经济效率动机。

低碳消费;低碳消费行为;政策设计

2014年10月29日国务院召开的部署推进消费扩大和升级的常务会议上,将促进绿色消费,推广节能产品作为六大消费推动领域之一。低碳消费作为绿色消费和节能产品推广的综合消费模式,既体现了绿色消费的本质内涵,也将节能产品推广作为重要消费客体,探索有效的低碳消费途径对推进我国消费升级具有战略性意义,但是由于低碳消费理论基础还十分薄弱,理论创新不足,对探索低碳消费路径的方向引导力、机制建设的理论支撑都很薄弱,需要学界在低碳消费理论创新上投入更多的关注。从当前的研究现状来看,与经典消费理论相比较,刚刚起步的低碳消费理论研究成果少,研究内容缺乏系统性,尤为突出的是:作为理论逻辑起点的低碳消费概念及内涵界定混乱。当前,国内外低碳消费的研究者们,基本上没有对低碳消费与低碳消费行为进行严格区分,更倾向于将二者的内涵等同起来,至少没有对二者概念内涵进行过比较分析。但二者无论是内涵外延,还是属性、特征都存在着显著差异,这些差异的混淆将对制定科学的低碳消费性干预政策产生不良影响,也不利于推动社会消费向低碳化转型。

一 低碳消费内涵界定

低碳消费概念在国内虽然提出的较晚,但却有众多学者对其进行了系统研究。其中孟艾红、李娜在2012年对低碳消费概念进行了文献综述研究,按照广义、中义、狭义三个维度归纳了2009年以来十余人的研究成果,指出:陈晓春(2009)、孙延红(2010)、刘妙桃等(2011)、辛玲(2011)、赵敏(2011)、孙耀武(2011)等从广义上把低碳消费的内涵扩大化,使低碳消费等同于绿色消费、可持续消费和生态消费等。张浩等(2010)从中义上对比分析出低碳消费以“碳排放量”这一全新的考量方式为指导,在内涵上均小于绿色消费和可持续消费。刘敏(2009)、李国强(2010)、潘安敏等(2010)、饶田田等(2010)、于小强(2010)等从狭义上把低碳消费对象和消费方式纳入低碳消费概念。[1]由此可见,与低碳消费概念相关的概念极易模糊或混淆低碳消费的内涵边界,若想清晰界定低碳消费的概念内涵,必须明确低碳消费与其他相关概念的内在区别。

(一)低碳消费与碳消费、消费碳排放的关系

碳消费和消费碳排放是两个具有密切关联的概念。人类社会的发展历程表现为独特的碳消费轨迹,人类文明也是一部碳消费文明史,人类社会的经济增长与碳消费增长呈现显性正相关关系,这已被各国的发展实践所证明。碳消费,顾名思义,就是消费主体对“碳”的使用、消耗行为及过程,其中“碳”指代直接或间接利用含碳原料形成的产品、能源等。在当前的全球气候问题语境下,“碳”特指温室气体,尤其强调二氧化碳气体,原因在于二氧化碳在温室气体中含量是最高的,通常用二氧化碳排放来代替温室气体排放,简称碳排放。根据不同的划分标准,碳消费也表现出不同类别。按照消费主体来分,碳消费可以分为企业碳消费和个人碳消费。按照消费阶段来分,碳消费可以分为中间碳消费和终端碳消费。企业碳消费的目的在于生产,更多表现为中间碳消费,个人碳消费的目的在于实现终端消费,表现为终端碳消费,但是无论是企业碳消费还是个人碳消费,消费主体在实现碳消费的过程中,不可避免地会产生碳排放,这就是消费碳排放。这里所说的消费碳排放是个广义概念,在本质上涵盖了全社会碳排放,从社会生产环节角度看,包括生产环节的消费碳排放,也包括终端消费环节的消费碳排放;从消费主体角度看,指企业消费碳排放和居民消费碳排放(或家庭消费碳排放)。本论文强调的消费碳排放的狭义概念,仅指终端消费环节的居民消费碳排放。居民或家庭的碳排放方式包括直接碳排放和引致碳排放两种形式。直接碳排放是指居民或家庭对能源、资源的直接行为造成的碳排放,如家庭烧煤、烧气、烧油、用电等;引致碳排放是指居民或家庭对商品需求所造成的间接碳排放,如商品在生产运输和销售过程中所产生的碳排放,或者废品或生活垃圾在回收和销毁过程中所造成的碳排放等。由此对应的低碳消费是指能够降低消费碳排放的碳消费过程,是碳消费中的一个类型。

(二)低碳消费与绿色消费、可持续消费的关系

低碳消费与绿色消费、可持续消费在概念内涵上既存在关联性,也有差异性。

从消费价值取向来看,可持续消费强调消费公平价值观,一方面强调人类社会代内公平及代际公平,另一方面强调人与自然的公平,使这两方面的公平达到均衡状态;绿色消费和低碳消费均以提高消费的生态性为首要目标,强调人与自然的公平,主要因为生态问题已严重威胁到当代人的生存品质。人与自然的公平问题解决了,也在很大程度上解决了当代人与后代人的公平问题。[2-4]

从消费客体上看,低碳消费客体为碳排放量低于一定标准的产品或者服务;绿色消费客体是符合环保标准、身体健康的产品或服务,其中既包括有关大气保护的低碳产品,也有其他种类的产品。以上两种消费模式都产生了相对应的产品认证标准,用以确定产品身份。可持续消费强调的是一种可持续理念,其消费客体并不是特指带有某种特征的产品,而更多强调的是产品的消费方式,产品的生产需要满足环保性、节约性等要求。[5][6]从这个角度讲,可持续消费的范围更广泛,其次为绿色消费,最后是低碳消费。

从消费方式和手段上看,低碳消费强调恒温消费,绿色消费强调环保消费、节约消费、适度消费,强调消费的无害性、健康性。二者在有些方法上可以共用互通,而有些则不同,环保但不一定低碳,低碳但不一定环保,可持续消费范围更加广泛。

(三)低碳消费内涵及内在逻辑

低碳消费是相对传统高碳消费的一种新型消费模式,是利用低碳型社会产品来满足人们包括低碳需求在内的各种需求的过程。广义上的低碳消费包括低碳生产消费和低碳生活消费。前者指在低碳型物质资料生产过程中,采用一切可降低碳排放手段和方法对生产资料和劳动的使用和消耗过程。后者是指人们对低碳产品和低碳消费方式优先选择以满足个人生活需要的行为和过程。狭义上的低碳消费仅指低碳生活消费。该定义具有以下几个特点:

一是低碳消费是个相对概念。经过人类社会发展实践证明,传统消费模式表现出典型的高碳消费特征,所消费对象或消费过程表现为高碳排放量。低碳消费是相对于高碳消费而言,以传统高碳消费模式为参照系的一种低碳消费模式。

二是低碳消费有明确的低碳价值取向。相比较传统消费方式,低碳消费的首要目标是降低碳排放,这是这种新型消费的核心价值导向,也是衡量某种消费方式是否为低碳消费的最重要标准。

三是低碳消费有广义和狭义之分。前人将消费客体范围的大小作为广义和狭义的区分标准,该定义则将消费主体范围的大小作为区分标准。这种划分标准有利于区分不同性质的消费行为和过程,便于研究不同消费行为的本质特性并制定出有针对性的规制措施。

四是低碳消费强调低碳优先级。由于低碳消费是个相对概念,在现实世界中高碳产品在市场上和人们的消费习惯上占有主导地位,对于理性消费主体而言,低碳消费表现为在产品序列中对低碳产品的优先选择偏好和消耗行为。强调低碳优先级才是低碳消费的科学理性,也是科学制定低碳消费激励措施的理性根基。

低碳消费内涵具有清晰的内在逻辑关系。低碳消费的内涵并不能简单等同于降低消费碳排放,也不单纯意味着降低碳消费,低碳消费涵义除了降低消费碳排放之外,还包括低碳商品的选择行为,更加强调其引致低碳的功能。

广义低碳消费包括企业低碳消费和居民或家庭低碳消费,二者内在关联紧密。从碳源面分布来看,企业消费碳排放要远远大于居民消费碳排放,但居民或者家庭的低碳消费的降碳功效却十分显著,主要因为居民低碳消费行为(尤其居民对低碳商品和服务的消费行为)会产生强烈的市场需求信号,引导或激发企业的低碳消费行为,以满足市场的低碳品需求,进而促使降低企业消费碳排放,称之为引致低碳。所以,居民低碳消费一方面包含了降低居民消费碳排放(包括降低居民直接消费碳排放和引致碳排放)的内容,另一方面也涵盖了引致低碳的含义。居民低碳消费在促进整个社会建立低碳消费模式的行为链条中具有十分重要的作用,是社会进入良性低碳经济循环系统的关键一环,关系着低碳变量能否内生进经济系统,具体如下图1所示。

图1 低碳消费的内在逻辑

二 低碳消费行为内涵界定

根据王建明的研究,低碳消费行为是指公众在日常消费过程(包括购买购置、使用管理、处理废弃全过程)中自觉降低能源消耗(特别是煤炭石油等化石能源消耗),减少温室气体排放(特别是二氧化碳)的消费行为模式。[7]该定义明确指明了低碳消费行为的核心目的和内容是降低能源消耗和减少温室气体排放,并将低碳消费行为界定为一种特殊的消费行为模式。以上文分析的低碳消费内涵作为基础,指出低碳消费行为可界定为消费主体进行各类可以有效降低消费碳排放的碳消费决策活动。

(一)低碳消费行为内涵

第一,低碳消费行为由一系列消费决策行为组成,例如寻找行为、选择行为、购买行为、使用行为、废弃行为,这些行为按照时间序列共同组成了低碳消费行为总集。[8]

第二,低碳消费行为是一种特殊的碳消费方式,一种能够有效降低消费碳排放的碳消费方式,具体表现为:在系列消费决策行为过程中的每个环节都竭力探索降低消费碳排放的消费方式、方法。

第三,低碳消费行为主体可以是个人、集体和组织,由此可以看出低碳消费行为既包括个体行为,也包括集体行为和组织行为,这构成了广义的低碳消费行为主体。[9][10]

(二)低碳消费行为特征

与既有一般意义上的消费行为相比较,低碳消费行为具有显性不同之处,当一般消费行为由经济理性向消费主义的社会理性演化之时,低碳消费行为从一个崭新视角提出新的消费行为价值观,体现于以下三种理性特征:

1.低碳理性。低碳理性是低碳消费行为的第一理性,该理性的核心内涵并不是一味追求减少碳排放这一单一目标,而是强调发展阶段、经济条件、技术能力等条件约束下的优选低碳化消费行为序列。该理性是探索有效低碳消费行为方式的根本性指导原则。

2.公益理性。公益理性是低碳消费行为最为新颖之处,是既有一般意义上消费行为完全不具备的全新特征。这种理性要求低碳消费行为带有环境友好型的利他主义意愿,成为消费主体改变既有行为习惯,建立新型低碳消费行为惯性的心理动机之一。

3.成本理性。成本理性是低碳消费行为规范能否被公众广泛认可的关键。消费行为实施成本包括经济成本和非经济成本,与传统消费行为实施成本的经济成本一元性相比,低碳消费行为的实施成本具有二元性,既包括经济成本,例如购买、使用低碳产品、服务所支付的价格提高,再如消费行为所产生的预期收益的不确定性等;也包括非经济成本,例如,改变消费习惯所带来的行为和心理的不便或不适等。两种成本的相对比例随时间、技术、政策等因素的变化而变化。

三 低碳消费与低碳消费行为差异

低碳消费与低碳消费行为两个概念在消费的主观属性层面具有同一性,二者的基本理论、影响机制均来源于消费观念和消费心理两个维度,但由于对其主观性研究的侧重点不同,二者的内涵和实践在演变过程中出现了显著差异。

(一)理论基础的差异

从概念范畴上看,低碳消费行为是低碳消费的一个子集,是低碳消费内涵中重要组成部分。低碳消费反映全社会消费需求的总体状况,[11][12]是社会消耗行为总集,强调消耗行为的群体性、集合性,也就是说低碳消费内涵中阐释的消耗行为是社会个体行为互动互化后集成的具有高度抽象概括特征的典型行为,强调个体消费行为之间的集成结果,并不特指个体性的具体行为。低碳消费行为更加强调的是行为的个体特征,强调消耗行为的集成过程,即消费主体在消耗过程中对各类影响因素的能动响应,体现了由个体行为向群体行为的社会建构过程,同时也强调消费主体在消耗过程中采用的优化手段、方式和模式。

从学科属性上看,低碳消费和低碳消费行为的学科属性截然不同。低碳消费倾向于强调其经济学属性,强调低碳消费是低碳化社会生产中继生产、分配、交换之后的一个活动环节。这种属性认知源自于从理性主义假定出发探索消费的主观选择机制,而将非理性因素排除在选择模型之外。将低碳消费作为整体研究对象是低碳经济学的根本任务之一,经济学的需求理论框架和分析范式对低碳消费的分析研究仍然有效。而低碳消费行为倾向于强调其社会学属性,强调将消费的主观性放诸于社会架构中进行研究,强调社会基础条件与消费主观性的互动关联,强调低碳消费主体的感性因素对低碳消费的影响。具体而言,低碳消费行为是消费者的低碳行为在市场营销活动中的体现和反应,市场营销除了是经济环节之外,更是社会活动的重要组成部分,受到社会环境控制和行为心理基础两方面的影响,体现的是社会人之间复杂多样的社会关系,消费心理学和消费社会学的分析范式适合低碳消费行为的研究。

从理论渊源来看,低碳消费理论和低碳消费行为理论所依据的理论基础和采用的理论框架都迥然不同。低碳消费理论是传统消费理论的新发展阶段。传统消费理论主要指经济学视阙中的消费需求量化测度的消费函数理论、消费与生产关系理论等,一方面,传统消费理论的分析框架可以满足于低碳消费理论建构的需要,另一方面,“低碳”要求又对传统消费与生产关系的既有均衡模式输入新的内生变量,建立一种全新的均衡模式;低碳消费行为理论强调低碳消费个体与个体之间社会关系的互动,在强调社会因素对消费者行为选择的影响同时,也强调消费者行为对社会产生的反馈作用及影响,以社会学作为主要理论基础。

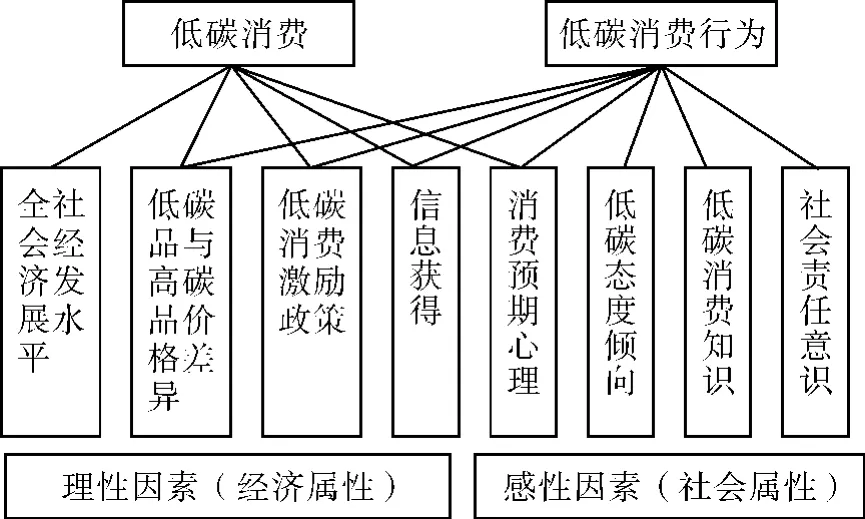

(二)影响因素的差异

对低碳消费和低碳消费行为的影响因素及关联逻辑如图2所示,影响低碳消费的因素更多的是可控或可探索其发展规律的理性因素,在其众多影响因素之中,有一项消费预期心理因素,尽管其具有感性因素特质,但消费理论在内生这个因素时采用了众多理性假设方式及数理方式,极尽当前人类的最大理性去挖掘该心理因素的内在演变规律。这些理性因素在对低碳消费产生影响时,倾向于强调它们与低碳消费总量之间的关联程度及作用方向。

图2 低碳消费及低碳消费行为影响因素对比

影响低碳消费行为的因素除了一部分理性因素之外,还包括一些具有社会属性的感性因素,这些因素强调个人心理因素、社会心理因素对低碳消费行为的影响,具体表现为消费者的环境态度、环境知识、感知消费者效力、社会责任意识等,这些因素会对低碳消费行为产生较为长期的影响,通过建构社会低碳消费心理来改变既有消费习惯,进而形成低碳消费习惯。这是一个社会驯化的行为教育过程,行为实施成本主要表现为非经济成本。那些经济性的理性因素强调外界刺激对消费者优化选择行为的影响,主要表现为政策因素,包括消费预期目标、商品搜寻信息的获得性及各类经济激励,通过改变消费者成本—收益曲线来短期刺激低碳消费行为的发生。这两种视角的影响因素对低碳消费行为的影响效应着力点不同,各有利弊,互相补充,有机整合会产生更有效的作用。

四 混淆二者差异性对低碳消费政策干预机制设计的影响

低碳消费政策干预体系如图3所示,从具体政策的范围来划分,可分为宏观政策和微观政策。从具体政策的属性角度划分,可分为低碳消费文化政策、经济激励政策、社会保障政策三类横向政策。[13][14]每种具体的低碳消费政策在政策类型上可以用以上两种划分标准来判定,图3中低碳消费文化政策和社会保障政策的政策客体多以微观客体为主,强调针对消费者个体的影响,制定微观政策;而经济激励政策的客体则多以群体为主,而忽略消费群体内个体间的差异性和心理特征,突出政策的普遍影响,制定宏观政策。由此可见不同类型的低碳消费政策对消费客体的作用机制是不同的,给消费客体带来的影响也是不同的。低碳消费政策在设计上模糊了低碳消费与低碳消费行为之间的区别,甚至在潜意识里将低碳消费行为等同于低碳消费,必会带来政策干预机制及传到机制的混乱。

图3 低碳消费政策体系

(一)导致低碳消费政策机制碎片化

生产领域政策机制单纯强调生产过程碳源的控制,忽略了产品的低碳特性及对消费者剩余的影响,消费领域政策机制设计过度强调社会心理因素对消费者行为的影响,而错误地将消费者行为等同于低碳消费,忽略对低碳消费促进低碳生产的相关机制设计,低碳消费的经济理论显示低碳消费与低碳生产的互动关系决定着低碳经济体的经济效率变化状况,忽略二者之间的互动关系,必然导致低碳效率与经济效率难以兼容。同时混淆低碳消费和低碳消费行为之间的差别,还会造成政策机制碎片化,例如,我国在促进低碳消费的机制设计过程中,采用的主要手段有三类:一是在耗能型耐用品方面的消费实行经济补贴机制,二是针对政府机关部门实行节能目标管控措施,三是节能减排知识宣传教育手段。这些目标倾向于针对部分消费者群体、部分商品进行政策设计,政策结构支离破碎,内部难以产生结构效应,产生的社会选择结果是短暂的,不可持续,低碳消费难以持续。

(二)易于混淆宏、微观低碳消费政策的设计目标

由于低碳消费更强调总量经济内涵,在低碳消费政策设计上往往与宏观政策紧密相关,例如以财税政策和价格政策为主的经济激励政策,政策制定者可以依据经济实践经验和成熟经济理论框架来设计二者之间的机制杠杆,对政策效果进行理性预见;而低碳消费行为强调的是消费个体心理形成机制,在低碳消费政策设计上往往与微观政策相联系,例如低碳消费引导、低碳消费教育、低碳消费信用等政策,这些政策很难形成严谨的机制链条,政策效应具有较长滞后期,政策效果无法预测。由此可见,针对低碳消费和低碳消费行为的政策干预目标、干预机制、干预效应都存在较大差异性,如果像当前学界所倾向的那样,将低碳消费等同于低碳消费行为,在研究时用低碳消费行为来替代低碳消费的概念,那么就容易在低碳消费政策设计时,将低碳消费行为作为宏观政策的作用客体,将微观政策干预机制混淆进宏观政策的干预机制,导致原本清晰的干预路径出现传导偏差,大大降低低碳消费政策和低碳消费行为政策的正向效应。

(三)导致政策目标设计过于放大减排动机,而忽略经济效率动机

低碳消费政策目标是促进社会建立起满足经济效率要求的低碳型消费体系,这个目标隐喻了在当前技术条件下,提高低碳商品和服务的消费水平同时,还要保障现阶段全社会的经济发展效率,也就是说,低碳消费政策目标在设计时,除了以降低碳排放为目标核心之外,还要兼顾经济体的经济效率,减排和提升经济效率的均衡才是低碳消费政策设计的终极目标。仅减排而丧失经济效率,将跌入“碳陷阱”,强调经济效率而忽视减排,则依然徘徊于高碳经济的恶性循环。

如果用低碳消费行为替代低碳消费的内涵,就会倾向于强调影响低碳消费行为的政策因素及促进低碳消费行为的政策机制,这些机制设计难以将保障经济效率的措施融入其中,例如由低碳生产与低碳消费良性互动构成的低碳经济运行效率机制设计,可以在以低碳消费为客体的政策机制链条中得以体现,而没有办法在以低碳消费行为为客体的政策体系中进行设计。忽略了经济效率目标的低碳消费政策,既失去了目标激励作用,也会使得减排行为出现不连贯性,道德风险和逆向选择机会增加,很难使消费者显示出明确的偏好,致使行为与行为之间难以形成互动效应,最终破环了政策传导机制。

结语

低碳消费对于传统消费而言,虽然有着不可或缺的内在关联,但却有传统消费所不具备的新要素、新属性,低碳消费理论需要在传统消费理论基础上进行革命性创新,需要在传统消费经济理论和消费者行为理论上融入低碳经济理性,建立起低碳消费理论框架和分析范式,为低碳消费的实证研究进行方向性引导,为建立低碳经济模式做基础理论支撑。

[1]孟艾红,李娜.低碳消费文献综述[J].经营与管理,2012(1):114-117.

[2]汪玲萍,刘庆新.绿色消费、可持续消费、生态消费及低碳消费评析[J].东华理工大学学报(社会科学版),2012(3):216-218.

[3]DEFRA.Changing Patterns UK Government Framework for Sustainable Consumption and Production[M].London Defra,2003.

[4]Spangenberg JH,Lored S.Environmentally Sustainable Household Consumption:from Aggregate Environmental Pressures to Priority Fields of Action[J].Ecological E-conomics,2002(43):129-135.

[5] Rees W E.Reducing the Ecological Footprint of Consumption.The Workshop on Policy Measures for Changing Consumption Patterns[Z].Seoul:South Korea 1995.

[6] Princen T.Pinciple for Sustainable Consumption:Two New Perspectives[J].Journal of Consumer policy,2003 (1):40-50.

[7]王建明.公众低碳消费行为影响机制及干预路径整合模型[M].北京:中国社会科学出版社,2012:34.

[8]韦恩·D·霍依尔.消费者行为学[M].第4版.北京:中国市场出版社,2008:35-51.

[9]刘新民,于文成,吴士健.基于低碳消费实现阶段的参与主体行为研究[J].消费经济,2013(2):77-79.

[10]徐国伟.低碳消费行为研究综述[J].北京师范大学学报(社会科学版),2010(5):135-140.

[11]庞晶,李文东.低碳消费偏好与低碳产品需求分析[J].中国人口·资源与环境,2011(9):76-80.

[12]陈晓春,胡婷,唐姨军.略论低碳消费需要[J].消费经济,2010(4):83-85.

[13]Shorrock L D.Identifying the Individual Components of United Kingdom Domestic Sector Carbon Emission Changes between 1990 and 2000[J].Energy Policy,2000,28(3):193-200.

[14]Hensen U,Schrader U.A Modern Model of Consumption for a Sustainable Society[J].Journalof Consumer Policy,1997(20):441-465.

〔责任编辑:许 洁〕

The Differences Between Low-Carbon Consum ption and Low Carbon Consumption Behavior and Its Influence on the Policy Design

CUIFengbao1,2

(1.College of Economics&Management,Tongji University,Shanghai200092,China; 2.College of Economics&Management,Yibin University,Yibin 644007,Sichuan,China)

In China’s current low-carbon policy system,economic logic has been weakened between the production and consumption so that low-carbon hasn’tbecome the driving force of healthy economic development,and hasn’t yielded returns as expected.The present low-carbon consumption theory confused the concept distinction between low-carbon consumption and low carbon consumption behavior,whichmade the policymechanism fragmented;the confusion of the goals and interventionmechanism ofmacro andmicro policy led to an overemphasis on the emission reduction and an underempahsis on the economic efficiency.

low-carbon consumption;low carbon onsumption behavior;policy design

F014.5

A

1671-5365(2015)02-0047-08

2014-12-30

国家社会科学基金西部项目“低碳政策体系优化及演进路径研究”(12XJY014)

崔风暴(1973-),女,黑龙江安达人,副教授,主要从事低碳经济政策、低碳消费研究。