佩雷尔曼的“准逻辑”论证及其结构重建*

蔡广超

华东师范大学哲学系

ljxcgc@126.com

佩雷尔曼的“准逻辑”论证及其结构重建*

蔡广超

华东师范大学哲学系

ljxcgc@126.com

“证明”一词在佩雷尔曼的新修辞学中具有双重含义,其一指主要在数学领域中使用的演证,其二指主要在人文学科领域中使用的论证。演证与论证既相互区别又彼此联系,这一特点在所谓“准逻辑”论证中有集中的反映。按照与形式逻辑推理或数学推理的相似性,准逻辑论证可区分为两大类11种,具有“似逻辑而又非形式”的性质。相异于佩雷尔曼认为准逻辑论证的结构不能被形式化,本文指出,它们可以在巴斯和克雷伯“形式3”的意义上被形式化,即有其论证型式;运用相应的批判性问题,可对这些论证的确信力进行评估。

佩雷尔曼;演证;论证;准逻辑论证;准逻辑论证结构

在《新修辞学》([14])中,佩雷尔曼(C.Perelman)通过重构听众所接受的常理(commonplaces),在当代论证理论界首次提出了一个包括关联论证和分离论证两大类共计90余种论证的论证技术系统,并在后来的《修辞学王国》([13])中对该系统作了进一步的精炼。作为关联论证(argument by association)的一个子类,“准逻辑”论证(quasi-logical argument)尤为值得关注。这种论证一方面具有形式逻辑推理或数学推理的表象并以此作为其确信力的来源之一,另一方面则不具备这些推理所具有的形式有效性或保真性。准逻辑论证这种“似逻辑而又非形式”的性质集中反映了演证与论证既相区别又彼此联系的特点。在本文中,笔者将首先阐明演证与论证的区别与联系,进而揭示准逻辑论证的基本性质;在此基础上,借鉴巴斯和克雷伯对“形式”三义的区分以及当代论证型式研究的某些成果,对两大类11种准逻辑论证的结构进行重建,并引入相应的批判性问题对准逻辑论证的评估问题进行初步讨论。

1 演证与论证

在《新修辞学》导论部分的最后,佩雷尔曼指出:“现代逻辑变成了对于数学科学所使用的演证(demonstration)1关于“demonstration”的中文翻译,在笔者迄今获得的中文译著及著作中有三种不同译法:一是译为“推证”,参见[19],第199页,以及[29];二是译为“证明”,参见[28]的第43页;三是译为“演证”,参见[32],第205、212页,[31],第111、370页。笔者认为,“推证”未能充分反映新修辞学所赋予数学推理的演绎性质,“证明”则难以将佩雷尔曼所说的proof与作为proof一个子类的demonstration区分开来。鉴于此,笔者赞成武宏志等人以“演证”译“demonstration”的做法。的研究。这种发展的一个后果就是限制了现代逻辑的论域,因为所有被数学家所忽略的东西都与它不相关。逻辑学家应该通过一种论证理论(a theory of argumentation)2在国内,“argumentation”一词有三种不同译法:一是译为“辩论”,参见[23],第387-402页;二是译为“论辩”,参见[20],[21],[24],以及[32]的第99、101、136、212页;三是译为“论证”,参见[28],第32页,以及[32],第98、99、101、102、136、148页。“辩论”的译法较少使用,易与普通的口语辩论(debate)相混淆;在爱默伦、赫罗敦道斯特等看来,“argumentation”一定是在现实的两个主体间展开([4],第1-5页),故译为“论辩”;在《新修辞学》序言中,佩雷尔曼指出“argumentation”既包括在现实两个主体之间,又包括论证者与想象听众之间展开的“argumentation”,也包括书写的“argumentation”([14],第6-7页),有鉴于“argumentation”在新修辞学中的含义包含但不限于爱默伦等人的理解,本文采取“论证”的译法。来完善以上述方式获得的演证理论。在此,我们就是致力于通过分析人文学科、法律和哲学所使用的证明方法(the methods of proof)来建构这一理论。我们将考察广告客户在报纸上、政治家在演讲中、律师在辩护状中、法官在判决中以及哲学家在论著中所提出的论证。”([14],第10页)在正文第一节的开篇,他进一步指出:“通过将论证与经典的演证概念,更确切地说,与局限于考察演证的证明方法(demonstrative methods of proof)的形式逻辑相对照,可以更好地了解论证的特点以及论证研究所固有的问题。”([14],第13页)这里,涉及证明、演证和论证三者之间的关系。佩雷尔曼所说的“证明”与一般所说的“推理”同义,在《修辞学王国》中他就常常用后者来替换《新修辞学》中的“证明”一词。在他看来,证明至少有两种具体形态,其一是主要在数学领域中使用的演证,其二是主要在人文学科、法律、哲学等领域中使用的论证。

究其理论来源,演证与论证的区分,可以追溯到亚里士多德对分析推理(analytical reasoning)与论辩推理(dialectical reasoning)的区分。按佩雷尔曼之见,亚里士多德在《前分析篇》与《后分析篇》中对前者的研究构成了形式逻辑的基础,但现代逻辑学家忽视了他在《论题篇》、《修辞学》、《辩谬篇》中对论辩推理的研究,未能意识到这种研究的价值。事实上,正是对论辩推理的研究,使得“亚里士多德不仅是形式逻辑之父,而且是论证理论之父”。([13],第1页)

根据佩雷尔曼的概括,亚里士多德所说的分析推理处理的是真理问题,具有非个体的、有效的、必然的、纯形式的、演证的特点,而论辩推理的对象是可证成的意见,它以普遍接受的意见为前提,不具备分析推理所具有的那些性质。([13],第1-3页)受到笛卡尔理性观念的影响,近代以来的逻辑研究致力于追求自明性、必然性,使得亚里士多德所说的分析推理成为逻辑学家关注的核心。尤其是自19世纪以来,“在数理逻辑学家影响下,逻辑学局限于形式逻辑,即对于数学科学所使用的证明方法的研究。其结果便是与纯形式领域无关的推理被全部排斥在逻辑之外”。([14],第2页)简言之,作为逻辑化身的现代逻辑仅仅关注演证,而完全忽略了对于论证的研究。

演证与论证之分,虽可追溯至亚里士多德的分析推理和论辩推理之别,但佩雷尔曼还是从适用领域与研究方法两个方面对演证与论证的特点提出了自己的看法。

首先,从对象层次上说,两者适用领域不同。

在演证的现代形式中,演证是依据先前确立规则进行的演算,研究对象是纯粹数学领域。证明(演证)的目的是以为‘真’的前提,而导出事物之自明性,依廖义铭之见,证明(演证)导出的事物自明性乃具有强制力,听者必须接受之,不予接受则不理性。([28],第309页)演证使用被假定为完全无歧义的人工语言,运用演绎的推理形式,并把公理作为演证的前提。在数学演证中,公理并非争论的话题,数学家把公理作为真理、自明的或简单假设,在使用公理时,并不需要考虑听众是否接受它们。([13],第9页)

论证是用来促成或增进他人对争议命题的遵从,研究对象是社会生活实践领域,“论证的目的是一个人基于听众的假定和充分遵从的论题,令他人确信(convince)一个决定的合理性与可接受性。”([12],第11页)为了实现这一目标,论证使用日常语言,运用包括演绎推理、归纳推理、合情推理以及类比推理在内的多元推理形式,论证的前提必须为听众所遵从。在新修辞学中,论证的前提包括:涉及现实的前提和涉及偏好的前提,前者包括事实、真理与假定,后者包括价值、价值位阶与更可取的论式。([13],第23页)

在多数情况下,我们并非如数学那样进行演证,而是进行辩论,诸如法律、道德、哲学等人文科学领域,其范围超出演算的确定性,具有非强制性特征,它们属于可靠、合情理及或然的领域,演证的方法对它们来说并不适用,只能运用权衡和论证的方法。可以看出,现代逻辑的形式化并不具有普适性,必须用非形式领域的研究方法作为补充。

其次,从研究方法看,演证研究具有较强的先验性,论证研究则主要是一种经验的研究。

演证是现代逻辑的研究对象,形式化是现代逻辑的基本工作方式。一方面,形式化的理论成果通常表现为各种逻辑系统。在佩雷尔曼看来,形式系统是反映数学推理的产品,它与合理的证据不相关,逻辑学家可以随心所欲规定形式系统的人工语言、确定使用的符号及其组合,并给出系统中无需证明即被视为有效的表达式(即公理)和变形规则。形式系统的有效表达式、相同有效性的其他表达式依据规则进行推理,形式公理系统通过选择符号与规则来避免怀疑和歧义,并使演证具有强制力。([14],第13页)另一方面,形式化使现代逻辑更为亲睐形式论证(即演证),即便那些以自然语言为载体、出现于社会生活各领域——如哲学、法律、评论、广告等——中的各种非形式论证,现代逻辑也主张对其进行形式化的研究。一般来说,“推理的题材与经验有关,强调自身表达的推理原则适用于任何题材、在范围上囊括一切,凸现的正是现代逻辑及其论证理论试图超越任何来自经验的限制,以确保论证研究的普遍主义立场。”([27],第33-35页)形式化工作方式所体现的这种普遍主义立场,从为思维立法的角度暴露出现代逻辑在演证研究方面所具有的先验主义倾向。

在新修辞学看来,论证的语言具有歧义性,必须依据具体语境来确定语词的意义,即使在相同语境中,不同听众也可能会赋予相同语词不同意义;论证的前提必须依据目标、语境和听众的不同有取舍的选择涉及现实的前提或涉及偏好的前提;论证的听众是一个完整论证的有机组成部分,它既是论证的起点也是论证的目的,并能可靠地检验论证的理性品质。相异于演绎系统所包含的有效推理形式,新修辞学通过对真实论证的归类与分析来阐明论证类型及其结构,使得后者具有明显的经验基础与应用价值。在论证中,论证语言的使用、论证前提的选择、论证听众的建构以及论证结构的运用,都受到具体语境的影响和制约,它们都与具体经验相联系,这一特点直接彰显了论证研究的经验性。

简言之,无论从适用范围还是从研究方法看,演证与论证均存在明显的区别。不过,“如果我们把逻辑视作对所有类型的推理的研究,很自然地,在形式逻辑中发展起来的演证理论应当辅之以一种论证——类似于亚里士多德的论辩推理——理论。”([13],第4页)在佩雷尔曼看来,“形式逻辑是一种演证逻辑,非形式逻辑是一种论证逻辑。”([12],第11页)这就是说,尽管演证与论证在新修辞学的视域中相互区别,但二者并非彼此隔绝,二者存在着某种联系,即二者作为证明或推理的两种类型,都属于广义的逻辑研究的对象——演证是形式逻辑的对象,论证是非形式逻辑的对象。演证与论证之间看似对立却又彼此联系的关系在所谓“准逻辑”论证中有着颇为充分的反映。接下来,笔者就进一步分析准逻辑论证“似逻辑而又非形式”的特点。

2 准逻辑论证及其特点与种类

在新修辞学看来,逻辑学在近代以来越来越局限于形式的领域,逻辑学家通常用形式有效性或保真性来评估演证的好坏,但有效的或保真的演证往往难以在实际应用中说服他人。另一方面,以自然语言为载体、出现于社会生活各领域中的论证虽然高度重视自身的说服力或确信力,但后者往往难以通过形式逻辑的检测,即不具备所谓的形式有效性或保真性。尽管如此,演证与论证之间并非完全隔绝,毫无联系。在笔者看来,作为论证的一个子类,准逻辑论证集中反映了演证与论证的区别与联系,折射出形式逻辑与新修辞学——作为论证逻辑的非形式逻辑——所具有的辩证关系。

2.1 准逻辑论证及其特点

在新修辞学中,“准逻辑论证”是指论证构成要素之间的连接给人的印象具有逻辑性,以逻辑或数学的方法描述论点和论据,论证者会产生错觉,认为这些要素之间关系如同逻辑或数学论证中前提和结论的关系一样具有强制力。([16],第272页)在分析谓之“准逻辑”的原因时,佩雷尔曼指出“我们将要考察的论证声称具有一定的确信力,其程度取决于它们与逻辑或数学形式推理的相似性。不过,对这些论证加以分析可以立刻揭示它们与形式演证的不同,只有尽力减少或规范论证的非形式特性,才能使这些论证看起来是演证,这就是为什么称它们为准逻辑。”([14],第193页)这两段引文并没有明确阐述准逻辑论证的性质,不过深入的分析发现,理解准逻辑论证概念的关键是要把握论证的“准逻辑”性质。在这里,“准逻辑”中的“逻辑”指形式逻辑。“准逻辑”中的“准”一方面反映了此类论证各个要素间的联系方式与数学推理(演证)——形式逻辑的研究对象——相似,谓之“似逻辑”;另一方面也反映了这种论证的结构不能归结为演证的形式(通常所说的“逻辑形式”,即后文将提及的巴斯和克雷伯的“形式2”),谓之“非形式”,其确信力也不能由形式有效性来担保,即其前提与结论之间不具有保真性。概而言之,准逻辑论证具有“似逻辑而又非形式”的性质,对此,可以从以下两方面进行论述:

就前者来说,减少或规范准逻辑论证的非形式特性,可以使其与演证在结构上更为相似,这种相似性是听众心理相似的外在化表现,它不仅表明论证与演证的联系,也促使佩雷尔曼相信,形式推理源自于一个简单化过程,仅在独立、限定系统之内和特定条件下才有可能,既然存在可以辨识有效性的形式证明,准逻辑论证的说服力源自与已为大家接受推理模式的相似性。([14],第193页)在格鲁斯(A.G.Gross)看来,这种相似性纯属虚幻,粗略的检查即可发现它们并不满足形式有效性的检测。迪尔瑞恩(R.D.Dearin)也表达了相同的担忧,他说没有必要把准逻辑论证还原为形式结构,并且这样做会产生不一致,在这种情况下,必须使用准逻辑论证之外的其他论证形式。([3],第78-94页)依佩雷尔曼之见,相对于形式逻辑或演证逻辑,准逻辑论证缺乏严格性和精确性似乎是一个逻辑缺陷,只有在一个人声称提出逻辑演证时,指责其使用有逻辑缺陷的论证才合情合理。并且论证者支持论题的理由与演证不同,准逻辑论证也并非是正确或不正确演证的例子,而是更强或更弱论证的例子,如有必要论证者可以用其他类型的论证予以支持。([13],第53页)基于与形式逻辑推理或数学推理的相似性,佩雷尔曼认识到准逻辑论证的可能性与必要性,虽然心理的相似性受到诸多诟病,但是不可否认听众基于心理的相似性把前提的遵从转移到结论是形式化思维在论证中的体现,也说明演证与论证之间、形式逻辑与新修辞学(非形式逻辑)之间并非只有区别、对立,二者之间也存在着某种联系。

就后者而言,准逻辑论证具有与形式逻辑推理或数学推理相似的形式,不过,在结构上并未达到形式逻辑推理或数学推理形式的有效性或保真性,两者在论证结构上是“似”而非“是”,也就是说,准逻辑论证结构上是非形式的。准逻辑论证所使用的多义、歧义或模糊的自然语言、可接受的前提、非形式推理方式等非形式特性从不同侧面彰显论证的开放性和语境依赖性。如果说准逻辑论证与形式逻辑推理或数学推理形式的相似性从心理视角为论证与演证的连接提供了桥梁,那么准逻辑论证的非形式特性则彰显论证与演证的区别。依佩雷尔曼之见,把一个论证转化为严格的演证,人们必须定义使用的语词、消除歧义以及避免对论证予以多种解释的可能,虽然非专业人士容易为准逻辑论证的外表迷惑,但是形式逻辑专家能够立刻辨识论证与严格演绎的不同。([13],第53页)

综上所述,从演证与论证的关系看,一方面,准逻辑论证在语形上类似于演证或数学推理、形式推理;另一方面,此类论证以自然语言为载体,其结构又不能归结为逻辑形式,其确信力难以由形式有效性或保真性来担保。就此而言,准逻辑论证这种“似逻辑而又非形式”的特点,集中体现了演证与论证、形式逻辑与新修辞学之间既相互区别又彼此联系的关系。

2.2 准逻辑论证的种类

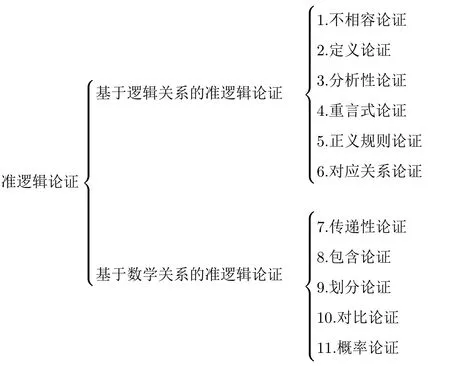

在新修辞学中,佩雷尔曼依据准逻辑论证与形式逻辑推理或数学推理的相似性,把准逻辑论证区分为两大类11种论证([9],第49页),如下图所示:

一是基于逻辑关系,包括矛盾(不相容)、定义、分析性、重言式、正义规则、对应关系和传递性;二是基于数学关系,包括包含(数量上的使用,比如整体等于其部分的和)、划分(部分被认为是整体的部分)、对比(按照衡量单位进行衡量,等等)和各种概率。3佩雷尔曼指出,在实践论证中逻辑关系被视为数学关系,反之亦然,承认存在更多的逻辑和数学关系,所以,准逻辑论证的分类并不穷尽。([16],第275页)

3 准逻辑论证的结构重建及评估

3.1 准逻辑论证的结构刻画与评估

宽泛地说,逻辑是对推理、论证等思维形式的逻辑结构的研究。就演证而言,形式逻辑通常是运用形式化来刻画其逻辑结构,它通过构造形式语言(初始符号和形成规则),以不加定义的初始概念和不证自明的公理作为出发点,按照逻辑推理规则推导出其他定理,来构造公理系统。由于形式逻辑只研究思维的形式,而不考虑其内容,在非形式逻辑出现之前,运用形式化的方法刻画论证的逻辑结构时,必须把自然语言表达的论证符号化,把论证翻译为逻辑公式。这种形式化方法是否适用准逻辑论证?或者说准逻辑论证能否形式化?依佩雷尔曼之见,相对于现代逻辑意义上的“形式”而言,包括准逻辑论证在内的论证不能被形式化,在他看来“人们可以尝试使用某些预设条件把论证还原为概率演算,在某些情况下,此类条件被认可,但是,这总是假定使用的概念是一致的。当哲学基本概念出现不一致时——如现实、自由、正义和美德——对我来说这种还原似乎不可能。哲学家尝试使用论证技巧提出与社会、普遍性相关的人的合理性视角,对我来说,这种视角似乎不能还原为最可能,这也是最初哲学是自由产品的原因。”([12],第14页)

我们认为准逻辑论证能否形式化的关键是要明确“形式”一词所谓何意?在《从公理到对话》([2])中,巴斯(E.M.Barth)和克雷伯(E.C.Krabbe)区分了三种“形式”:形式1来源于柏拉图的形式。在这种意义上,传统的三段论逻辑是形式的,因为它是词项逻辑,而词项可以很自然地理解为柏拉图(或亚里士多德)所提及的诸形式的名字。另一方面,当今几乎所有的逻辑都是非形式的(informal/not-formal),因为它们不可能被构造为一种词项逻辑;形式2指现代逻辑系统中所理解的句子或命题的形式,在这种意义上大多数现代逻辑都是形式的;形式3指那些依据某些规则被调整(regulated)或系统化(regimented)的程序,就此而言,非形式逻辑也是对论证形式的研究。([2],第14-19页)可以看出,以现代逻辑为代表的形式逻辑以及当佩雷尔曼说论证技术不能形式化时,都是在形式2意义理解“形式”一词,在此意义上准逻辑论证是非形式的,并不能被形式化。形式3所理解的“形式”与图尔敏侧重程序的形式性(formalities)类似([31],第56页),在这种意义上,准逻辑论证也有其形式结构,可以被形式化。不难看出,对准逻辑论证之结构的这一理解,集中反映了此类论证所具有的“似逻辑而又非形式”的特点。

如何评估论证(包括准逻辑论证)的确信力?4在[14]中,佩雷尔曼区分了论证的说服力(persuading)和确信力(convincing),主要有两个方面:一是对于关心结果的人来说,说服力胜过确信力;二是对于关心遵从一个论证理性特征的人来说,确信力比说服力更重要。二者的不同进而表现为论证适用对不同类型听众的效力,即对特殊听众有效力的论证具有说服力,获得普遍听众遵从的论证具有确信力。第一个方面为多数人具有,不过它是非理性的,也为佩雷尔曼所极力反对,质言之,佩雷尔曼重视“理性”在处理问题时的作用,不过这种“理性”不同于笛卡尔意义上的形式理性或绝对理性,而是介于情感和绝对理性之间的一种理性,即其他作者所谓的“情景理性”,它能够为人类在社会活动中各种决策、伦理行为的合法性提供证成的理论依据。可以看出,佩雷尔曼倡导的“理性”具体化为普遍听众的遵从,而获得普遍听众遵从的论证是合理的且具有确信力。在新修辞学中,佩雷尔曼并没有明确论及该问题,不过,以“听众”为中心的新修辞论证理论表明论证合理与否的评估标准与以往有别。如前所述,广义的证明包括演证和论证,在演证的现代形式中,演证是依据先前确立规则进行的演算,一个演证是否符合规则是其正确与否的充分且必要条件,也就是说,一个正确的演证在形式上是有效的,一个错误的演证在形式上是无效的,换言之,形式逻辑评估演证的标准是“有效性”或“演绎有效性”;在新修辞学或者说非形式逻辑出现之前,评估论证的方法被深深嵌入形式化的烙印,将论证翻译为形式语言,然后借助可靠性标准加以评估,即“人们通常认为,一个好的论证就是一个可靠的的论证,而论证达到可靠性的充分必要条件是前提真实且推理形式在演绎上有效。”([26],第27页)在新修辞学或非形式逻辑视域下,论证和听众交织在一起,不可分割,论证的目的为了听众,论证的品质取决于听众,且听众的特性也会影响论证者的行为和论证模式。([14],第23-26页)赫里克(J.A.Herrick)认为佩雷尔曼的听众非常重要,能可靠地检验论证的理性品质。([10],第197页)福斯(S.K.Foss)、特拉普(R.Trapp)明确地指出,普遍听众(The universal audience)是区分论证好坏的标准或规范。([8],第89页)可以看出,新修辞学评估论证合理与否的标准是普遍听众。5有关“普遍听众”的详细论述见[22]。即一个为普遍听众遵从(adherence)的论证是合理的,反之则是不合理的。

针对如何刻画准逻辑论证的结构、如何评估准逻辑论证的确信力问题,笔者将在下文立足于巴斯和克雷伯所说的“形式3”,借鉴有关论证型式的当代研究成果,重建准逻辑论证的形式结构,提炼相应的批判性问题以对其确信力进行评估。按当代著名非形式逻辑学家、论证理论家沃尔顿(D.N.Walton)的理解,“论证型式(argumentation scheme)是论证中所使用的从前提到结论的推论模式,而论证则被用于日常言语交际,在其中一方努力使另一方接受一个有争议的结论。在某些场合,论证型式刻画的是演绎的和归纳的推理模式,但更为典型的则是在刻画那种可废止推论,即那些有助于在不确定和知识匮乏的条件下得出似真假设的启发手段。”([15],第2页)沃尔顿研究了几十种常见的论证型式,如诉诸专家意见、诉诸范例、诉诸无知等。论证型式的提出与如何刻画论证的形式结构有关,而论证型式配套的批判性问题则具有如何评估论证的功能。([17],第46-132页)简而言之,在一个特定的对话中,如果论证者对听众所提出的批判性问题均作了肯定的回答,那么该论证就是合理的,反之则是不合理的。

3.2 基于逻辑关系的准逻辑论证

3.2.1 不相容论证

在形式系统中,矛盾就是断定一个命题及其否定,这将使形式系统变得不融贯,以至毫无用处,必须修改系统以避免同时肯定一个命题既真又假的可能性,在两者之间做出选择。([13],第54页)当矛盾出现于日常语言中时,佩雷尔曼指出形式系统避免矛盾的方法对我们并不具有强制力。因为论证的语言并非如形式系统一样具有单一意义,论证的前提也缺乏清晰性,它们很少用单一的方法进行定义,适用的范围、条件随争论中参与者的决定而变化。当某人同时断定一个命题及其否定时,他并非在说一些荒谬的事情,可以通过重新解释其话语以避免不一致。([14],第195-196页)也就是说,论证中以日常语言表述的矛盾仅仅具有矛盾的表象,实为不相容。不相容有类似矛盾的地方,即包含两个断定,除非明确拒斥其中之一,否则必须在二者之间作出选择;不相容与矛盾也有所不同,即必须依赖条件才能存在:“要使在两条原则之间被迫作出选择成为一个冲突,这些原则就必须可以同时适用于相同的实在。一旦不相容可以在时间中展开,一旦相继地而非同时地应用这些规则看起来是可能的,在它们之中必须牺牲一个这种事就能够得到避免。”([14],第200页)针对赫拉克利特残篇所说的“我们既可以又不可以两次踏进同一条河流”,佩雷尔曼指出,虽然大多数人认为这一断言包含着矛盾,但这仅仅是矛盾的表象,用两种不同的方法解释“同一条河流”就可以消除表面的矛盾即不相容。这就是说,在一种解释中,“我们可以两次踏进同一条河流”为真,而在另一种解释中,“我们不可以两次踏进同一条河流”则为真。于是,这两个命题就彼此相容了。

在形式系统中,使用的是无歧义的语词和约定的推理规则,无法容忍系统中出现不一致,也就是说,应避免形式系统中的矛盾,在两者之间作出选择;在论证中,使用的是不清晰的前提且论证随着时间展开,在行动层面上,运用诸如虚构、错误和沉默可以避免不相容,不过在理论层面上,不相容并不能必然被消解。([14],第199页)

要言之,“如果在相互排斥的规则中,有一条规则总是适用的,那么冲突就是不可避免的;但是,如果时间、地点或对象的不同能够使得冲突得以避免,那么这些规则又将变得彼此相容。”([13],第57页)

基于上述分析,不相容论证的结构可以重建为如下一个论证型式:

不相容论证

前提1X和Y看上去是一对矛盾命题

前提2X和Y其实具有不相容关系,且在语境C中X和Y可以相容

结论在语境C中,X和Y可以同时为真

批判性问题

(1)X和Y是否真得具有一种不相容的关系?

(2)在语境C中X和Y是否真得可以相容?

(3)X和Y不相容,但在语境C中二者可以相容,这一点是否为普遍听众所遵从?

3.2.2 定义论证

一个纯形式的同一性是自明的或基于惯例(by convention)的假定,但是无论如何,它都避开了争议和论证。在日常论述中,我们遇到的事例并非纯形式的同一性,它们有时是相关因素的完全同一性,有时是相关因素的部分同一性。([13],第60页)也就是说,日常论述中看似具有“同一性”形式结构的论证,其实仅仅具有形式同一性的表象,深入的分析即可发现这类论证具有准逻辑的性质。下文将要论述的定义论证、分析性论证、重言式论证、正义规则论证和对应关系论证都是具有“同一性”形式结构的准逻辑论证。

逻辑学家倾向于认为定义是武断的,这一观点仅在符号具有惯例赋予意义的形式系统中是正确的。除了学术或科学语词(即新词)中引入具有假定意义的语词之外,日常语言中的语词并非如此,如果一个语词已经存在,由于它与先前分类、提前被赋予有效、积极或否定内涵价值判断的语言相联系,因此并不能认为该语词定义是武断的。([13],第61页)在定义语词过程中,认为定义表达式(定义项)等同于被定义语词(被定义项),即构成对形式同一性论辩的、准逻辑的使用,这是因为论证中的同一性仅仅是论证者的假定,而非满足形式的有效性。([3],第82页)在格鲁斯看来,除了在很少情况下涉及新词汇或具有固定意义的科学语词外,所有使用定义的论证都具有准逻辑的性质,它们试图把定义项的价值传递给被定义项,这种相互替换能否被接受是听众的遵从而非逻辑有效性的问题。([9],第47页)也正是认识到日常语言定义的特殊性和准逻辑论证的作用,佩雷尔曼指出承认价值的定义就是认为准逻辑论证的被定义项与定义项可以相互替换,所以哲学中有争议价值的定义必须用论证加以证成。

基于上述分析,定义论证的结构可以重建为如下一个论证型式:

定义论证

前提1定义D由被定义项X和定义项Y构成,X与Y看上去具有同一性

前提2在语境C中,X与Y的同一性是基于论证者的假定

结论一定条件下,X与Y可以互换

批判性问题

(1)定义D是否是针对新词汇或具有固定意义的科学语词之外的概念?

(2)论证者的假定是否为其真实意思表示?

3.2.3 分析论证

在接受一个定义时,两个声称同义语词之间建立的平等性是分析的,这种分析在知识上与其依赖的定义具有相同地位。在“逻辑结构”中,威兹德姆(J.Wisdom)区分了分析的三种形式:实质的、形式的和哲学的。([14],第214-215页)实质分析仅限于解释非此即彼的术语,形式分析在于澄清命题的逻辑结构,这两种形式的分析具有语言或逻辑的本质。哲学分析从复杂到简单和最终要素,它们是基本的事实或感觉材料,斯特宾(S.Stebbing)称这种分析方法为“定向的(directional)”。从论证而非本体论视角看,所有分析都是定向的,它们的目的是通过引导使听众与论证者内心想法一致,并且不顾他人对要分析命题的不同解释,使某些表达式方式相互替换。([13],第62-63页)某种程度上说,只要分析不是仅仅取决于惯例,它们都可以被视为使用定义或枚举方法的准逻辑论证,不过使用这两种方法扩展概念限于要阐明的要素。([14],第215页)也就是说,论证中分析是定向的,只要它不是严格依照惯例,就具有准逻辑性。依格罗斯之见,论证中的分析并不是在严格逻辑意义上使用的,而是朝向确保对话者的一致性,只要有人说“A是B的孩子”,这个表达式的逻辑意义就是“A是B的儿子或女儿”。当看到“约翰昆西亚当斯真是阿比盖尔亚当斯的儿子”这句话时,我们需要寻找一种更加微妙的意义,也许涉及人格特征或性格特征。不管怎样,我们猜想作者要暗示超越血统的意义,因此,应围绕增加命题意义线索的上下文进行搜索。([9],第47页)

基于上述分析,分析论证的结构可以重建为如下一个论证型式:

分析论证

前提1在论证中,“X是Y”是一个分析命题

前提2在语境C中,Y具有意义Z

结论X也应具有意义Z

批判性问题

(1)意义Z是否与X矛盾或对立?

(2)意义Z是否为听众遵从?

(3)Y具有意义Z,多大程度上可以得出X也具有相同意义?

3.2.4 重言式论证

在形式逻辑中,重言式又称为永真式,是其变元的任意取值均为真的逻辑表达式;在论证中,真正的重言式较为少见,以“重言式”面貌出现的论证仅仅具有重言式的表象。比如说,表达式“生意就是生意”或“省一文就是挣一文”似乎是无容置疑的重言式,实际上它们仅仅具有重言式的外表:虽然它们作为同一性命题,但是解释命题的人通过区分完全相同的语词,设法使命题有意义。([13],第64页)也就是说,重言式具有准逻辑的性质。因为起初看来,两个语词意义明确、可以被确认,但是解释以后就会出现不同,佩雷尔曼相信论证中声称的同一性并不完整,它们依赖于语词意义的具体语境,读者或听众负有解释它们的部分责任。([9],第48页)

基于上述分析,重言式论证的结构可以重建为如下一个论证型式:

重言式论证

前提1在论证中,“x1是x2”是一重言命题,其中下标1和2表示概念x

在命题中出现的顺序

前提2在语境C中,论证者赋予x2新的意义y

结论x1也具有意义y

批判性问题

(1)x2的意义y是否为论证者真实意思表示?

(2)x2的意义y是否为听众遵从?

3.2.5 正义规则论证

正义规则也称为形式正义,它要求对相同本质类的人或情形给予相同处理,这条规则的合理性、公认的有效性源自惯性原理和已有先例的重要性。([14],第218-219页)尽管正义规则只具有形式同一性的外表,即正义规则作为严格演证的基础,它应用的对象应该是相同、完全可以互换,然而情况并非如此,这些对象在某些方面总是有所不同,并且能够引起最多争论的严重问题是确定觉察到的不同能否忽略?或者,换句话说这些对象在本质特征上是否不同?这是司法行政中必须考虑的唯一问题,依据相同本质的类应当予以相同处理,正义规则承认我们称之为形式正义的论辩价值。但是形式正义并没有说明两个对象何时属于同一类,也没有说明它们应该给予的处理。([14],第219页)在实际生活中,正义规则和诉诸先例受到来自两个方面的批评:一是两种本质上不同情况的类比问题;二是涉及到两种彼此相等情况的处理。([13],第66-67页)这些问题致使正义规则受到诸多非形式方面的指责,深入的分析发现指责所彰显的形式正义规则的准逻辑性。

基于上述分析,正义规则论证的结构可以重建为如下一个论证型式:

正义规则论证

前提1X、Y是具有相同本质的人或情形

前提2在语境C中,用方法Z对待X

结论Y也应受到与Z同样的对待

批判性问题

(1)Y也应受到与Z同样的对待的人或情形?

(2)相同本质的人或情形是否为听众遵从?

(3)在语境C中,是否有Z适用X而不适用Y的例外情况?

3.2.6 对应关系论证

莱布尼茨定义“一事物陈述相当于另一事物陈述”为两个相同事物,因为没有理由对相同事物区别对待,理性的做法是用相同方法对待相同事物。([13],第64页)在对应关系论证中,论证的目的是对彼此相对的情形予以相同处理,它立足同一关系前后件的联系,并利用“对称性”概念。不过,在形式逻辑和对应关系论证中,对称性的含义并不相同,“在形式逻辑中,当一个关系与逆命题一致时,关系是对称的,也就是说b和a的关系与a和b的关系相同,因此,可以倒置关系前后件的顺序;在对应关系论证中,特定情形下的对称性时常被假定,并声称对关系前后件予以相同处理,如买家与卖家、观众与演员等,它们假定关系具有对称性,但是不合理的使用对称性容易导致喜剧的效果。”([11],第21页)

基于上述分析,对应关系论证的结构可以重建为如下一个论证型式:

对应关系论证

前提1X与Y具有对应关系(例如买与卖、观众与演员等)

前提2在语境C中,Z适用X

结论Z也适用于Y

批判性问题

(1)X与Y的对应关系是否属实?

(2)X与Y的对应关系是否为听众遵从?

(3)在语境C中,是否有Z适用X而不适用Y的例外情况?

3.2.7 传递性论证

传递性是特定关系的形式性质,依此推断:a与b具有某种关系,b与c具有某种关系,因此,a与c也具有这种关系,等于、优越于、包含与祖先关系都具有传递性。尽管关系的传递性允许形式的演证,但是当传递性有争议或肯定它需要注意、说明时,传递性论证在结构上是准逻辑的。因此,格言“我们朋友的朋友是我们的朋友”实际上包含一个假定,即在宣称这句格言人的思想中朋友是传递关系,如果根据观察或对朋友概念的分析提出异议,格言的拥护者总是回答这是真正的朋友概念,并且真正的朋友应当行动与格言一致。([14],第227页)可以看出,基于人们之间、群体之间的朋友或对立关系的论证很容易呈现准逻辑的表象,因为它们依赖的社交机制是人人知道和同意。蕴涵也是最重要的传递关系之一,在实践中,论证并非充分利用形式逻辑定义的所有蕴涵,而是大量使用逻辑推理关系。在依据传递性的三段论推理中,亚里士多德的修辞式三段论(enthymeme)和昆体良的带证式三段论(epicheirema)6“epicheirema”是一个复合三段论,它的每一个前提代表一个省略前提的论证,见[1]。在《论题篇》第七卷,亚里士多德认为“epicheirema”是一个论辩三段论,参见:http: //en.wikipedia.org/wiki/Zeno_of_Elea。该词的汉译略有不同,金炳华等将其译为“带证式”([25],第214页);章士钊将其译为“带证三段”([35],第151页);屠孝实将其译为“带证体”([30],第85页)。本文综合上述译法,将该词译为“带证式三段论”。大致相当于以三段论形式出现的准逻辑论证。由此,佩雷尔曼指出“至少在我们西方人眼中,传递性仅仅是松散的、弱的形式。”([14],第231页)

基于上述分析,传递性论证的结构可以重建为如下一个论证型式:

传递性论证

前提1x、y、z表示概念,x、y具有关系R;y、z也具有关系R

前提2在语境C中,关系R的传递性受到质疑

结论x、z可能具有关系R

批判性问题

(1)在前提1中,R的理解是否有歧义?

(2)在语境C中,对R传递性的质疑是否合理?

3.3 基于数量关系的准逻辑论证

3.3.1 包含论证

在逻辑学中,整体与部分的关系分为两种:一是部分合为整体的包含,二是整体分为部分的划分。以形式视角观之,整体与部分的关系对质疑并不具有开放性。然而,以这两种关系为基础的包含论证和划分论证,却因为人们对整体与部分关系的不同理解,而呈现出准逻辑的性质。

包含论证局限于比较整体与部分,并没有把特殊的品质归于整体或部分:整体与每一组成部分相似。除了使整体和部分之间准数学的比较成为可能的关系以外,其它不需要考虑,这使得提出的论证依据“整体真则部分真”的原则。一般情况下,整体与部分的关系用量化的方法加以处理:整体包含部分,因此,整体比部分更重要。([14],第231页)也就是说,部分合为整体的包含意味着整体大于任何部分,假如从中得出代表性的结论,如“整体比部分更有价值”、“对整体来说不允许的,对部分来说也不能允许”,一个算术或几何学中的演证真理(demonstrated truth)就成为一个准逻辑论证。在“任何对全教会是不合法的,不可能通过教会的权利使其对任何成员是合法的”的论述中,洛克含蓄地使用了这一论证类型。可以看出,如果部分是同质的(homogeneous),部分对整体的从属关系显而易见,但是如果目前和实际的存现(presence)给予它对未来的优越性,依佩雷尔曼之见相同的从属关系并不具有强制力。([13],第71-72页)

基于上述分析,包含论证的结构可以重建为如下一个论证型式:

包含论证

前提1x、y、z表示概念,x、y具有关系R;y、z也具有关系R

前提2在语境C中,关系R的传递性受到质疑

结论x、z可能具有关系R

批判性问题

(1)在前提1中,R的理解是否有歧义?

(2)在语境C中,对R传递性的质疑是否合理?

3.3.2 划分论证

在整体分为部分的划分中,作为部分总和的整体概念为划分论证提供了基础。例如,所有的害人者共有三类动机,即甲类、乙类或丙类,出于前两类是不可能的,而第三类是控告者自己也不会提出的。([33],第142页)在佩雷尔曼看来,亚里士多德的划分论证并非是纯粹形式,它有赖于正在考虑的特殊事例中部分与整体实际关系的知识。([14],第234-235页)也就是说,在具有开放性的前提中,要求观众相信可能的违法动机已经穷尽,一旦这一点得到认可,简单的数学排除法就会达到理想的结果。

在修辞式三段论中,一种比较特殊的类型由分离的部分组成,佩雷尔曼结合亚里士多德在《论题篇》的说明,证实这是一种由属和种构成的划分。譬如:灵魂是运动的,就必须根据运动的某个属来考察灵魂是否可能在运动,例如,考察它是否在增长、衰减、生成或以其他某种形式在运动。([34],第383页)大多数情况下,在这种划分论证中我们并不宣称属相对于种的优越性,相反,通过种的推理,我们得出未经检验的属或种的结论:“对属所肯定的任何东西对其种之一也成立;不属于任何种的东西不可能属于属。”([14],第234页)为有效地使用划分论证,部分的列举必须穷尽,否则,如昆体良所言“如果我们在列举中忽略一个假设,划分的基础就不复存在,并且我们会自讨没趣。”([14],第235页)

基于上述分析,划分论证的结构可以重建为如下一个论证型式:

划分论证

前提1X是x1,x2,...,xn的整体(x1,x2,...,xn整体X的组成部分)

前提2只有x1或x2或……或xn是A,X是A

前提3x1是A(没有x是A)

结论X是A(X不是A)

批判性问题

(1)x1或x2或……或xn是否穷尽X的部分?

(2)x1是否具有(不具有)A性质?

(3)部分的性质是否必定为整体具有?

3.3.3 对比论证

在佩雷尔曼看来,论证不使用对比就无法继续前行,在牺牲论证和浪费论证中对比的价值得以充分彰显。对比论证的基础是度量概念,它通常由一定标准的命题来表示,依据反对(重与轻)、顺序(重于)和定量排序(重量依据重量单位)进行对比,但是当对比的标准涉及普遍用法的概念时,这些标准一般比较复杂。对比的标准可以单独使用,也可以混合使用,它们往往也会产生冲突,例如,圣托马斯(St.Thomas)依据第二条标准确立一位阶(hierarchy)中每一标准层级的方法,明显意味着第一条标准优于第二条标准,不过需要引入的第二条标准表明第一个标准并不充分。在说“她的脸颊像苹果一样红”、“巴黎的常住人口是布鲁塞尔的三倍”或“他比阿多尼斯英俊”时,我们在对比现实,某种程度上来说这比相似或类似的简单命题更容易证明,即便没有度量标准,这也可归咎于构成这些命题基础的度量概念,这是对比论证是准逻辑的原因,它们往往表现为事实的命题,而假定的平等或不平等关系通常来说只不过是论证者的主张。”([14],第242-243页)

基于上述分析,对比论证的结构可以重建为如下一个论证型式:

对比论证

前提1F(x)、F(y)分别表示对象x、y具有性质F

前提2在语境C中,标准S表示不同对象具有性质F的程度差别

结论F(x)比F(y)重、轻等

批判性问题

(1)S是单一标准?还是混合标准?

(2)标准S有无歧义?

(3)在论证中,如果标准不止一个,它们之间是否相互冲突?

3.3.4 概率论证

在科学研究领域,越来越多地使用统计和概率演算不应使我们忘记论证的存在,在现实归约为某些方面相似且其他方面不同的存在或事件的系列或集合基础之上,论证并不能予以量化。这里所言“论证”为“基于概率的准逻辑论证”,与包含论证、类比论证相比,概率论证与数学的形式结构最为相似,指无法计算概率或至少是构成概率演算基础的理念的准数学或准逻辑论证。([13],第78页)从过去到现在,所有这些论证从真实的情况或事实开始,突出其显著的特征,并增加论辩的价值和兴趣;另一重要的论证基于可变性(variability)概念,从此观点看,也基于由更大量的项目汇集所提供的优势。佩雷尔曼认为分析这些论证有必要借助概率演算的技巧,当评价以事件的重要性和发生概率——变量大小、频率和数学期望值为基础时,概率准逻辑论证呈现出其所有特殊性质。([14],第255-257页)

必须指出,概率演算用于行为问题最为常见,但是这仅仅表达一个愿望。莱布尼茨采用洛克对赞同程度的分类,希望通过赞同程度与争议中命题概率的程度成比例来重铸讨论和争论的艺术。([14],第257页)莱布尼茨和边沁也希望用概率评估证明和证词的价值,类似地,在耶稣会的诡辩中,他们也求助于概率论。这些方法假定一个问题归约为非演算,但是可以根据其频率进行评估的一个方面,然而这种规约致使其他重要的方面被忽视。在《致外省人信札》中,帕斯卡强调这一问题,鉴于把一个问题规约为形式或量的方面的局限,准逻辑自身很难令人信服,它们必须用基于现实结构的论证作为补充。([13],第79-80页)在更为技术性的层面,所要考虑因素的复杂性被无限扩展——一种善的重要性、获得它的概率、此概率所基于的信息量以及我们有关某事物是一种善的知识的确定性,所有这些因素源自一系列推理,大多数情况下这些推理具有准逻辑的本质。正是由于这种讨论,概率准逻辑论证所处理的一些重要元素(比如实在)可能被改良。([14],第259页)

基于上述分析,概率论证的结构可以重建为如下一个论证型式:

概率论证

前提1对于事件A和B,如果已观察到A事件出现的场合,B事件也出现

前提2在某种情况下A事件出现

结论B事件也会出现

批判性问题

(1)事件A与B的关联性程度如何?

(2)观察到的证据能否足以担保所陈述的概括?

(3)是否存在干预或抵消产生结果的其他因素?

以上11种准逻辑论证,可以用相应的批判性问题进行评估。譬如,不相容论证的确信力可以用相应的三个批判性问题进行评估。以前述赫拉克利特残篇中的例子为例,如果有论证者断言“我们既可以又不可以两次踏入同一条河流”,听众通常的反应是这里包含着矛盾,即“我们可以两次踏入同一条河流”(X)与“我们不可以两次踏入同一条河流”(Y)不能同时为真。但是,如果论证者能够证成X和Y只是貌似矛盾而实为不相容——对问题(1)的肯定回答,并且能够证成通过对“同一条河流”的特定解释(语境C),X和Y可以相容——对问题(2)的肯定回答,更为重要的,如果论证者的上述两个证成能够使普遍听众确信,为普遍听众所遵从——对问题(3)的肯定回答,那么“在语境C中,X和Y可以同时为真”这一结论也就能够使普遍听众确信,为其所接受,从而使这个论证成为具有确信力的论证。反之,如果不能对这三个批判性问题作出肯定的回答,其论证就会因对普遍听众不具有确信力而难以成功。

4 结语

在某些方面,准逻辑论证为新修辞学的社会方面与形式演证的客观有效性提供了彼此相连的纽带,而且它也打破了形式演证的结构与数学语言对论证理论施加的影响,促使我们重新思考论证中作为整体的形式观点。([6],第177页)理解准逻辑论证关键是要把握其“似逻辑而非形式”的性质,它不仅体现论证与演证的联系和区别,是准逻辑论证更具有确信力的原因所在,也为佩雷尔曼划分准逻辑论证提供了依据,为我们摹写准逻辑论证的结构及建构批判性问题间接提供了依据。准确把握准逻辑论证还需明确以下几点:一是准逻辑论证的概念。它不仅有助于阐明论证“有效性”的本质、强调听众的角色,也有助于统一论证理论的形成。二是准逻辑论证的分类。迪尔瑞恩指出,佩雷尔曼的分类方案过于武断,可以依据其他方式对准逻辑论证进行分析,但是他所提供的推理样本具有共同的特征,很容易察觉论证的准逻辑性质。([3],第78-94页)三是准逻辑论证结构。论证结构是佩雷尔曼修辞论证理论的核心,但是新修辞学的论证结构系统并没有得到与其重要性相称的重视([18],第1-15页),并受到后来学者的诸多批评和指责。([5],以及[7],第259-286页)在佩雷尔曼论证结构分类系统的生成问题上,武宏志教授指出佩雷尔曼的论证结构分类系统走的是希契柯克所谓的自下而上的生成(bottom-up generation)路线。([31],第131页)尽管佩雷尔曼并不认为新修辞学的论证结构可以形式化,但是跳出对“形式”理解的传统桎梏,在巴斯和克雷伯形式3的意义上,新修辞学的论证结构可以形式化;四是准逻辑论证的确信力。在新修辞学中,虽然佩雷尔曼极力区分形式逻辑与非形式逻辑,但是他并没有掩饰形式化思维方式对论证的影响,并宣称论证的确信力源自与形式逻辑推理或数学推理的相似性。迪尔瑞恩并不赞同该说法,他指出准逻辑论证的确信力并不能直接追溯到与形似逻辑推理或数学推理的相似性,仔细的分析就会发现准逻辑论证与形式推理的相似性纯属虚幻。([9],第44页)我们认为,佩雷尔曼论证确信力来源的观点更多是基于修辞学视角的考虑。

[1] R.Audi,1999,TheCambridgeDictionaryofPhilosophy,Cambridge:CambridgeUniversity Press.

[2] E.M.Barth and E.C.Krabbe,1982,From Axiom to Dialogue:A Philosophical Study of Logics and Argumentation,Berlin/New York:Walter de Gruyter.

[3] R.D.Dearin,1982,“Perelman’s concept of quasi-logical argument:A critical elaboration”,in J.R.Cox and C.A.Willard(eds.),Advances in Argumentation Theory and Research,pp.78-94,Carbondale:Southern Illinois University Press.

[4] F.H.van Eemeren,R.Grootendorst and A.F.Snoeck Henkemans,1996,Fundamentals of Argumentation Theory:A Handbook of Historical Backgrounds and Contemporary Developments,Mahwah:Lawrence Erlbaum.

[5] F.H.vanEemerenandR.Grootendorst,1984,TheStudyofArgumentation,NewYork: Irvington.

[6] J.M.Farrar,1994,Constructing Chaim Perelman:Implications of the New Rhetoric forTeachingArgumentationin theComposition Classroom,Ph.D.Thesis,Purdue University.

[7] T.B.Farrell,1986,“Reason and rhetorical practice:The inventional agenda of Chaim Perelman”,in J.L.Golden and J.J.Pilotta(eds.),Practical Reasoning in Human Affairs,pp.259-286,Dordrecht,Holland:D.Reidel.

[8] S.K.Foss,K.A.Foss and R.Trapp,2002,Contemporary Perspectives on Rhetoric, Waveland Press.

[9] A.G.Gross and R.D.Dearin,2003,Chaim Perelman,Albany:State University of New York Press,

[10] J.A.Herrick,1997,The History and Theory of Rhetoric:An Introduction,Boston: Allyn and Bacon.

[11] C.Perelman,1979,The New Rhetoric and the Humanities:Essays on Rhetoric and Its Application,Boston:D.Reidel.

[12] C.Perelman,1989,“Formal logic and informal logic”,in M.Meyer(ed.),From Metaphysics to Rhetoric,pp.9-14,Boston:Kluwer Academic Publishers.

[13] C.Perelman,W.KlubackandC.C.Arnold,1982,TheRealmofRhetoric,NotreDame: University of Notre Dame Press.

[14] C.Perelman and L.Olbrechts-Tyteca,1969,The New Rhetoric:A Treatise on Argumentation,Notre Dame:University of Notre Dame Press.

[15] C.Reed and D.N.Walton,“Argumentation schemes in dialogue”,in H.Hansen et al. (eds.),Dissensus and the Search for Common Ground,pp.1-11,Windsor,ON:OSSA.

[16] F.H.Van Eemeren,B.Garssen,E.C.Krabbe,A.F.S.Henkemans,B.Verheij and J.H.Wagemans,2014,Handbook of Argumentation Theory,Berlin:Springer.

[17] D.Walton,1996,Argumentation Schemes for Presumptive Reasoning,Mahwah:Erlbaum.

[18] B.Warnick and S.L.Kline,1992,“The new rhetoric’s argument schemes:A rhetorical view of practical reasoning”,Argumentation and Advocacy,29(1):1-15.

[19] 阿列克西,法律论证理论—作为法律证立理论的理性论辩理论,舒国滢(译),2002年,北京:中国法制出版社。

[20] 埃默伦,荷罗顿道斯特,论辩·交际·谬误,施旭(译),1991年,北京:北京大学出版社。

[21] 爱默伦,汉克曼斯,论辩巧智——有理说得清的技术,熊明辉,赵艺(译),2006年,北京:新世界出版社。

[22] 爱默伦,汉克曼斯,“佩雷尔曼的普遍听众”,延安大学学报(社会科学版),熊明辉,赵艺(译),2014年第1期,第14-18页。

[23] 沈宗灵,现代西方法理学,1992年,北京:北京大学出版社。

[24] 哈贝马斯,在事实与规范之间,童世骏(译),2003年,上海:三联书店。

[25] 金炳华等,哲学大辞典(修订本),2001年,上海:上海辞书出版社。

[26] 晋荣东,逻辑何为——当代中国逻辑的现代性反思,2005年,上海:上海古籍出版社。

[27] 晋荣东,“从情景理性看现代逻辑的论证理论及其转型”,自然辩证法通讯,2008年第2期,第33-38页。

[28] 廖义铭,佩雷尔曼之新修辞学,1997年,台湾:唐山出版社。

[29] 佩雷尔曼,“新修辞学”,浙江大学法律评论(2003年卷,总第6期),陈林林(译),2004年,北京:中国社科出版社,第69-74页。

[30] 屠孝实,名学纲要,1959年,北京:商务印书馆。

[31] 武宏志,论证型式,2013年,北京:中国社会科学出版社。

[32] 武宏志,周建武等,非形式逻辑导论,2009年,北京:人民出版社。

[33] 亚里士多德,修辞术·亚历山大修辞学·论诗,颜一等(译),2003年,北京:中国人民大学出版社。

[34] 亚里士多德,工具论(下),余纪元等(译),2003年,北京:中国人民大学出版社。

[35] 章士钊,逻辑指要,1961年,上海:三联书店。

(责任编辑:罗心澄)

Perelman’s“Quasi-logical”Argumentations and the Reconstructions of Their Structures

Guangchao Cai

Department of Philosophy,East China Normal University ljxcgc@126.com

In the New Rhetoric,the word“to prove”has a double meaning:one is called demonstration,which is the method of“prove”used in the field of mathematics;the otheriscalledargumentation,whichisthemethodof“prove”usedinthefieldofhumanities.There are differences and connections between the two kinds of usage,which can be fully reflected in the so-called“quasi-logical argumentation”.According to the reasoningsimilartoformallogicormathematics,quasi-logicalargumentationsweredivided into two major categories and eleven kinds of argumentation,which have the characteristic of“like logic and non-formal”.This paper points out that quasi-logical argumentation can be formalized in Barth&Krabbe’s form3,namely,it has the argumentation scheme,which is different from Perelman’s thought that the structure of quasi-logical argumentations could not be formalized.And we can evaluate the convincing of these argumentations with the corresponding critical questions.

B81

A

1674-3202(2015)-01-0095-24

2014-12-05

本文得到国家社科基金青年项目——批判性思维的理论基础与培养策略研究(13CZX063)、陕西省高水平大学学科建设专项资金资助项目(2012SXTS09)以及延安大学校级科研计划项目(YDQ2014-24)资助。