张世煌:要高度重视抗逆性育种

◇张世煌(中国农科院作科所研究员、国家玉米产业技术体系首席科学家)

张世煌:要高度重视抗逆性育种

◇张世煌(中国农科院作科所研究员、国家玉米产业技术体系首席科学家)

1 抗逆性与适应性的区别

最近20多年,我国玉米进入抗逆育种阶段,包括抗生物逆境和非生物逆境。育种者比较熟悉生物逆境(病虫害)。国内育种者通常不关注品种的耐杂草能力,因为没有需求。相对来说,作物品种面临的非生物逆境更复杂、更难对付,密植、高温、干旱、水渍、低氮、低温冷害、阴雨寡照、风灾、盐碱和酸性土壤等均属于非生物逆境。此外,生育期和籽粒脱水也与抗逆性有关。总体来说,我国最近十几年才比较重视非生物逆境,并取得较快进展。

国内科技人员习惯用适应性这个概念,符合传统思维方式,但比较笼统,没有可追踪的逻辑性,更没有育种可用的度量方法。而科学研究必须可度量。这就需要把抽象的适应性分解为可观察和可度量的性状,然后逐一研究。总之,我们要习惯抗逆性这个术语。

从表面看,只是术语表达问题,其实不然。科学研究须有逻辑思维,而基于象形文字的传统文化缺少逻辑思维,不利于科学研究。

需要明确的是,育种者面对的是可以研究、可以度量的具体“抗逆”性状,而不是笼统抽象和不可度量的“适应性”。在这个基础上,我们才能继续讨论后续问题。

2 战略

产量就是抗逆性。难道高产不是来自遗传改良,来自杂种优势吗?在现代玉米育种的初期阶段,杂种优势确实在一定程度上提高了产量,但要想让产量得以继续提高,主要靠抗逆性。

回顾最近几十年的经历,笔者总结出农作物产量来源的3个台阶理论。

作物育种经历了几千年的农家品种改良,到100年前进入利用杂种优势的新阶段,使玉米产量潜力提升到了第一个高台阶。这一阶段可以用遗传改良(G)代表,标志着现代遗传学理论支撑的常规育种技术取得巨大成就,与杂种优势统称为遗传贡献。在该阶段,育种家很重视新品种的产量潜力及杂种优势强度,这是那个时期舆论的焦点和吸引投资的主要理由。

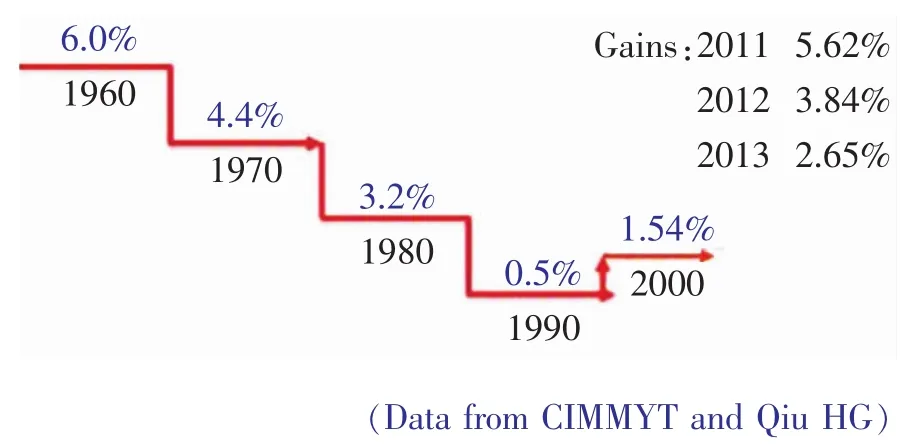

当美国玉米产量达到5 t/hm2,便进入抗逆育种的新阶段,使玉米生产继续保持很高的增产速度。这是玉米育种的第二个高台阶,即抗逆育种阶段,用G×E表示。20世纪90年代,我国玉米产量达到5 t/hm2,却长期忽视抗逆性,导致产量增益大幅度下滑。最近施行高密度抗逆育种策略和强调抗逆栽培以后,才又重新恢复了较快的产量增益(2011年以后产量平均增益达4%)见图1。

图1 中国玉米产量增益下降趋势走出低谷

抗逆育种是利用基因型与环境互作效应筛选抗逆品种,实际上是筛选基因之间的关系。美国玉米育种大概在20世纪70年代以后攀上了第二个高台阶,而我国在20世纪90年代仍忽视抗逆性,所以玉米育种的遗传增益缓慢,最近10年才逐渐认识到抗逆育种的重要性。这个阶段的理论基础概括成一句话,即产量来自抗逆性。当前流行的转基因育种主要是抗虫和耐除草剂,即强化了的抗逆育种。

推广转基因以后,作物育种将攀上第三个高台阶,其理论基础是提高经济(籽粒)生产效率。这将是普遍提高了抗逆性以后育种挖潜的新阶段,大约需要几十年的时间研究和积累相关的理论知识,才能转化为技术路线与研究手段。现在积累的理论知识还很少,技术上较茫然,或隐约形成的思路还很复杂。未来形成的新研究手段必须是简单而有效的,绝非复杂。如果不能改革科技管理体制,中国农业科技界将抓不住这个几乎已经到了自己手心里的创新机会。

以往育种者追求较高产量,不知不觉中提高了优良品种的经济(籽粒)生产效率,例如蛋白质含量降低,雄穗变小,上部叶片少、短、窄,提高了光合与资源利用效率等。以往提高经济(籽粒)生产效率似乎与抗逆育种有一定联系。今后要主动施行抗逆育种技术路线,而高密度育种是最为简单可行的办法。

现在,科技界用SCI作为考核指标,而理论创新过程包含很多知识积累,我们不知道在什么时候和在哪一个点上会取得突破,但我们知道,每解决一个小问题,都需要做大量田间试验积累数据,每推进一步都需要花费很多年时间,怎么可能每年都写出高水平的SCI论文出来?现在中国农业科技界用SCI作为评价标准的做法,只能眼睁睁地看着创新机会流失。

3 策略

明确了育种的战略方向,还需要合理的策略,即调整、巩固、充实、提高。

我国调整作物育种理论、方向和技术路线的幅度比较大,需要调整被科技部计划管理模式所扭曲的育种方向和技术路线,更要调整被品种审定“指挥棒”鼓吹的“永恒论”所扭曲的育种方向。这个调整遇到的阻力很大,必然要在“指挥棒”所扭曲的品种试验中表现出完全不一样的育种方向。在调整方向的初期阶段,可能增产幅度很小,甚至产量下降,但这只是在试验田里产量下降,不是农民田间的产量下降,更不是农民经济收益的下降。

在初期阶段,育种方向发生大转弯,新品种的产量潜力下降将不可避免,非如此不可能把作物育种推上一个新台阶,不可能推广更先进的育种理念和优良品种。当我们渡过第一道难关,后续改良品种的产量潜力必将出现井喷之势,突破我国20世纪90年代以后由品种审定“指挥棒”所造成的主要农作物产量长期徘徊的沉闷局面(玉米年增益0.8%、水稻0.6%、大豆0.4%,远低于小麦的2%)。

这方面最著名的例子,是美国刚推广转基因玉米和大豆时,产量潜力比非转基因同型品种下降约5%~7%,但仍然很受农民欢迎,因为减少了投入,简化了田间作业,且不说在逆境下显著地减少损失,仅这点就吸引了农民的投资热情。后续转基因品种逐渐达到平产,扭转了减产局面,更受农民欢迎。

我国非法种植转基因玉米和油菜愈演愈烈。到目前为止,转基因抗虫品种都比非转基因同型品种减产,可是农民仍然欢迎。这是因为转基因品种减少了农药使用量,更减少了劳动投入,农民认为划算;虽然产量降低了,但减少的资金投入足以弥补减产的损失。最重要的是,减少劳动投入,这是当前农民最关心的生产要素。

迈出这艰难的第一步,才能顺利地迈出第二步,巩固创新成果,新技术和新品种才会带动产量潜力在新的基础上有井喷式的突破和跨越式的发展。没有第一步,哪来第二步?历史应当翻过这不光明的一页,大刀阔斧地推动改革和创新。

调整育种方向,也遇到类似困惑。从高秆大穗晚熟稀植繁茂型品种转变为矮密早和宜机收的育种方向必然面临重重困难。如果品种审定制度死死卡住试验田里的产量指标而恣意压垮创新努力,这就是非同一般的官僚主义了。

现在是推动种业改革与创新的大好时机,中国农业产业遇到了前所未有的危机局面,这是调整结构、转变增长方式以及突破官僚主义桎梏的大好时机,是调整育种方向和技术路线的好时候,再也阻挡不住创新方向。这也是笔者激烈反对延续品种审定制度的根本原因。

4 派生的理论和技术问题

既然品种抗逆性这么重要,我们就应当研究抗逆性所涉及的数量遗传学理论,即G×E互作效应对产量潜力和产量稳定性的影响。这是唯一能够与“适应性”挂钩的概念,但只是经过整合以后的抽象概念,其基础仍然是那些可以度量的抗逆性状。它们之间的数学关系仍不清楚,因此仅仅G×E不能作为商业育种的选择指标和操作规范。

抗逆育种要求选择合适的地点,必要时还需要人工接种鉴定。这要求增加试验规模和合理布局,需要经费支撑。但非生物逆境更复杂,技术性很强,除了高密度育种,其他非生物逆境几乎都需要耗费更多的资源。

抗逆育种先从高密度入手,道理简单明了,不施行这个技术路线的人越来越少,但态度还不够坚决。对此,笔者只想说一句话,这属于技术竞争力。

抗逆育种应严格控制环境。首先是育种圃的施肥水平,这方面很多试验站做得还不够,施肥水平普遍较高。看一看郑单958和先玉335的“长相”,这两个品种非常经典,属于稀植大穗高秆晚熟类型,对土壤肥力敏感,可用这两个品种来判断试验田的肥力水平是否适宜育种。笔者看到大多数企业和试验站的育种圃里这两个品种的植株“长相”和叶片颜色与农民大田里的“长相”差距很远,几乎完全扭曲,表明这些试验田过度管理,这是育种的大忌。

商业育种要控制灌溉。需要在适当的地点设立干旱、高温、低温、寡照、低氮、水渍、酸性和盐碱土壤的育种圃。国外品种普遍比我们的品种需要的肥料少、叶片颜色浅,而在我们的试验田里,国外品种表现得比在农民田间的颜色要深、叶片繁茂,甚至株型趋于繁茂,这说明我们的试验田过量施肥了。

为了稳产,需要重视抗逆性育种;为了可持续高产,必须强调抗逆性育种。高产“永恒论”没有解决稳产问题,更解决不了未来高产和高效率的技术需求。