从美国“再工业化”深思我国纺织业政策

李靖

金融危机发生以后,美国提出的“再工业化”战略让世界各国为之震惊,难道产业发展进程是可逆的吗?美国这样一个以服务和创新为主要经济形式的国家能让制造业回归吗?面对美国呼声愈响的再工业化,让似乎早已稳坐“世界工厂”的中国情何以堪!本期笔者将继续深入分析,以美国“再工业化”来重新认清产业功能和政府调控,进而反思我国纺织现状和政策。

国家产业最主要的功能是什么

美国在遭遇严重的金融危机时,政府试图力挽狂澜,首先做出的举动就是发展产业,而最先出台的政策也是围绕“工业化”的一系列产业扶持政策。美国“再工业化”让资本市场上狂热的头脑开始清醒,把我们的思路从金融漩涡拉回到实体经济,重新关注就业和民生。

随便到我国政府网站上看一下,各级政府都以产业为着力点大力发展经济,而与之相应的就是门类繁多的各种调控政策,包括产业政策、土地政策、财税政策、金融政策、进出口政策、环保政策等等,虽然名目各异、无一不是通过产业而最终得到落实。

各个国家花如此大的力气发展产业,归根结底是为了什么?为此,先让我们看看,产业的功能到底是什么?

产业是由各个相关行业所组成的业态总称。尽管不同行业的经营方式、经营形态、企业模式和流通环节不同,但是,它们的活动都是围绕着产品展开的,并在各个行业内部完成各自的循环。“产业”作为经济学概念,主要指经济社会的物质生产部门。一般而言,每个部门都专门生产某种独立的产品,从而成为一个相对独立的产业部门。

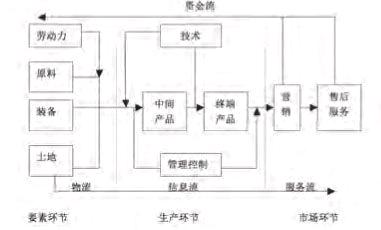

产业的功能,无疑就是发展产业能带来什么。产业的发展是一系列过程,这一过程组成长长的链条,即产业链。从对产业链各环节的分析,我们就可以发现发展产业带来什么。产业运转的过程是:发展产业首先要组织要素进行投入,接着进行生产,从而得到产品,供给市场收回价值,最后以工资、利润等形式分配价值。我们看到,在这一过程中各种要素参与生产并得到回报。要素包括土地、厂房、原材料、劳动力、技术、资金等,但归根结底是劳动和资本两大要素,而资本背后也是拥有资本的人获得利益。所以,发展产业最终为了参与其中的“人”,即“人”奔走于要素市场、劳动市场、资本市场和最终的产品市场,让自己的价值得以实现并最终获得报酬以满足需要。因此,发展产业的终极目的就是提供一个平台,让人以“就业”的形式满足生存和生活的需要,一言以蔽之,就是民生。

通过以上分析,我们知道产业的本质功能不是地区产值、不是地方政绩、不是国际竞争,产业即是民生。既然发展产业是为了民生,那么政府在规划和引导产业发展时就应该知道,针对产业的所有调控政策应归根结底就要以人为本。什么产业更贴近民生、更有益于民生,政府就要支持什么样的产业。反思一下,我国各级政府热衷于发展产业,其政策导向有没有以人为本?有没有偏离民生?

由产业功能想到政府调控

既然产业的基本功能是就业或民生,那么政府针对产业实施的调控政策和措施是不是最终目标也是就业呢?为此,让我们来回顾一下政府的宏观调控。

何为政府调控的第一目标

政府宏观调控目标通过经济政策的实施得以实现。经济政策是国家或政府为了增进社会经济福利而制定的解决经济问题的指导原则和措施,它是政府为达到一定的经济目的而对经济活动有意识的干预。按经济学解释,宏观经济政策的目标主要有四种:充分就业、价格稳定、经济持续均衡增长和国际收支平衡。其中,充分就业是宏观经济政策的第一目标。充分就业在广泛意义上是指一切生产要素(主要指劳动)都有机会以自己意愿的报酬参加生产的状态。充分就业作为宏观调控的第一目标,历来受到西方国家的高度重视。

由于是否充分就业对民众来说是最重要的事情,也就成为政府力求有所作为的主要领域。就业的反面是失业,失业和经济发展是密切关联的。经济学家用“奥肯法则”描述国内生产总值变化和失业率变化之间的一种相对稳定的关系,即GDP每增加3%,失业率大约下降1个百分点,这个数量关系十分严格,它进一步说明当产量增加1%时,就业人数上升达不到1%,因为产量的增加有一部分是通过增加单位工人的平均劳动时数(即加班加点)或由从事第二职业的人来达到的,而非全部因为增加就业人数得以实现。因此,为了增加就业,政府所做的不仅是改善生产条件、提供更多的岗位,还需要在效率和公平之间寻求平衡。所以,我们看到,虽然西方国家把充分就业作为首要目标,但其在发展产业时并不过分追求规模或产值,而是更注重产业结构和类型,并出台直接以就业为最终目标的调控政策。

为实现调控目标的主要政策

国家宏观调控政策主要分两类:财政政策和货币政策。财政政策是为促进就业水平提升,减少经济波动,防止通货膨胀,实现稳定增长而就政府收入和支出水平所作的决策。财政政策工具包括支出类的政府购买和转移支付,收入类的税收和公债等。由于国家掌握财政的功能运营,可以通过灵活的财政政策直接实施经济调节,既可以发挥财政自动稳定器的作用,也可以在特殊情况下“相机抉择”实施扩张或紧缩政策。相比而言,货币政策的实施要通过银行制度来实现,通过利率调整对总需求产生影响,其作用的发挥是间接的。货币政策工具主要包括再贴现率、公开市场业务和变动法定准备金率。

总的来说,财政政策的实施较为直接,主要作用于对结构的调整,而货币政策偏重于总量控制。但这两项政策都是针对需求管理,并不直接对产业经济的运转过程进行干预。也就是说,宏观政策虽然影响要素价格,但不制定要素价格;宏观政策必须通过影响市场行为主体的预期或行为才能产生效应,而不是粗暴地干预市场运行。

重申劳动在国家发展中的核心价值

通过以上分析我们清晰地认识到,国家发展产业是通过发挥要素价值而实现民生的一种方式,而政府调控就是通过实现充分就业来保障民生。归根结底是为了满足人的需要,提升人民物质和精神水平。由此,我们有必要重申劳动在国家发展中的核心价值,因为国家的发展必然源于劳动人民也必须归属劳动人民。endprint

产业本身并无优劣之分

之所以重申劳动的核心价值,是因为随着我国经济的发展,对劳动的轻视与日俱增,甚至已经到了歧视的程度。很大程度上,这种歧视因为对产业划分类型的误解。

在产业分类领域,有一种按要素投入标准的划分,将产业主要分为劳动密集型、资本密集型和技术密集型三类。劳动密集型产业指主要依靠劳动投入进行生产,而对技术和设备的依赖程度低的产业。目前主要指纺织、服装、食品、家具、皮革等制造业。随着技术进步和新工艺设备的应用,一些劳动密集型产业的技术、资本密集度提升,逐渐从劳动密集型产业中分离出去。例如,食品业在发达国家被划入资本密集型产业。资本密集型产业指在单位产品成本中,资本成本与劳动成本相比所占比重较大,每个劳动者所占用的固定资本和流动资本金额较高的产业。当前,资本密集型产业主要指钢铁业、运输设备制造业、石油化工、重型机械工业、电力工业等。技术密集型产业指在生产过程中,对技术和智力要素依赖大大超过对其他生产要素依赖的产业。在我国,目前主要指六大类高新技术产业。还有一类叫资源密集型产业,指在生产要素的投入中需要使用较多的土地等自然资源才能进行生产的产业,例如种植业、林业、采掘业等。

这种产业类型的划分只是针对要素使用类型和比例作出的,本身并未对产业的先进程度给与划定。但由于在产业发展过程中,随着要素比较优势的变化,在一定区域内会出现主导或支柱产业的变化,这种产业更替往往伴随着国家或地区经济总量和水平的升级,由此,给人感觉:先出现的产业,尤其就业容量大的产业就是落后的,新出现的产业才代表进步的方向。其实,产业本身并无优劣的区分,能发挥地区要素比较优势的产业就是适合本地发展的产业,具有市场需求的产业就有发展成为主导或支柱产业的可能。

发展何种产业要与劳动要素匹配

劳动力是最具能动性的生产要素,在生产活动中起着主导作用。劳动力包括数量和质量两方面的内容:数量指人数和劳动时间,质量指附着于劳动者的体力、知识、技能水平及心理素质。技术进步导致生产过程中单位产品所需劳动量的减少,但新技术的应用必然要求劳动者具有相应的技术和技能水平。产业结构变动表现为产业间各产值比重的相对变化,其中,劳动力资源的多寡和劳动力素质的高低决定了一个国家和地区产业结构调整的方向和产业发展战略,并通过各产业劳动生产率和劳动占比得以反映;资本要素在假定技术条件一定时,可以通过资本劳动比得以反映,在企业层面上则主要通过设备更新得以表现,而设备更新换代也需要劳动者相应水平的提升。

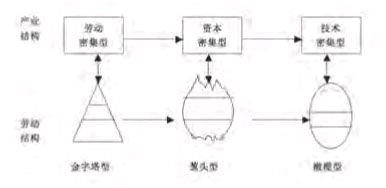

随着国家经济的不断进步,人口素质得以提升,劳动力结构由金字塔型,向葱头型,再向橄榄型过渡,而国家或地区产业也相应地从劳动密集型产业,向资本密集型产业,再到技术或知识密集型产业发展,如图2所示。

金字塔型的劳动结构表明,处于最上端的高级人才数量最少,处于中间部分的技术型人才稍有增多,而处于最底端的一般劳动力数量最多,由此决定了本地适合发展劳动密集型产业。在葱头型劳动结构中,处于最上端的高级人才数量也不多,但比金字塔型有所增加;处于中间的技术型人才数量比最低层的数量要大,这种劳动结构适于发展资本密集型的重化工业;处于最底端的一般劳动数量比金字塔型明显减少。在橄榄型结构中,底层和中层劳动力数量都明显降低,高端劳动力的比例大大提升,而且在高级人才中出现一部分更为高端的劳动力,即知识型人才。这种劳动结构与产业结构的对应关系与过度模式,是对多个后工业化国家研究得出的,具有普遍性,它是分析地区产业结构适宜程度的重要依据。

我国劳动结构决定了主导产业类型

2010年,我国经济活动人口达78388万人,就业人员为76105万人。从数量来看,适龄劳动供给较为充足,三次产业就业人员分别为27931万人、21842万人和26332万人。我国劳动供给总量充足和劳动成本较低的特点,决定了劳动密集型产业具有广阔的发展空间。这种基于“劳动无限供给”假定条件下的粗放式生产方式将随着劳动供给约束而退出历史舞台,而且我国未来人口增长也不容乐观,但巨大的适龄劳动人口从目前的高峰阶段下降到一般水平,据专家预计,大概需要三十多年的时间。

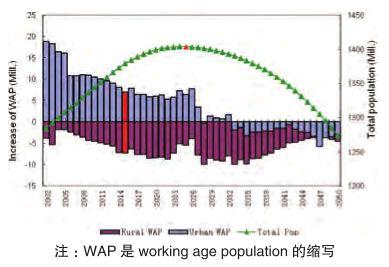

采用15~64 岁的标准作为劳动年龄人口的口径,我国学者计算出中国新增劳动力在2006 年之前一直都处于较高的水平,从2007年开始,劳动年龄人口增量开始出现一定幅度的下降。据联合国2009年发布的信息,预计到2015年,中国适龄劳动人口将达到峰值,随后进入下降轨道,这一结论也被我国人口领域的学者接受,著名学者胡英通过更详细研究预测验证了这一结论,如图3所示。

劳动素质整体不高,且难以很快提升

当前,我国劳动者素质偏低,技术和技能型人才十分紧缺。现有技术工人只占全部工人的1/3左右,而且多数是初级工。高技能人才、技师、技术工人等高素质技能性劳动者稀少。

劳动素质的提升需要一个过程,提升途径主要来自普通教育和职业教育。而受教育水平直接决定劳动要素的各项指标水平。2000年我国人口普查数据显示,15~64岁适龄劳动人口中,初中及以上学历占63.38%;据2005年1%抽样普查数据推算,适龄劳动人口中,初中及以上学历比例达66.9%;2010年我国初中及以上学生毕业数达到3350.4万人,比2005年的3244.9万人有一定程度的提升。然而,从教育结构来看,在初中及以上学历中,技术、技能型劳动供给明显不足。教育结构的失衡,不但造成了人力资源的搁置和浪费,还直接影响劳动素质的提升。正如温家宝总理所讲“没有这样一支高技能、专业化的劳动大军,再先进的科学技术和机器设备也很难转化为现实生产力”。

国家要支持劳动密型产业的发展

从我国当前的劳动结构特征来看,最能发挥要素比较优势的就是劳动密集型产业。只有支持劳动密集型产业的发展,才能保证充分就业,并让劳动要素参与产业运作过程而获得报酬,从而在最大范围内保障民生。

发展劳动密集型产业助推新型城镇化。其实,劳动密集型产业并非指某些行业,而是指行业的某些环节。例如,电子信息属于高新技术产业,但其产品的组装环节属于劳动密集型产业;纺织行业属于劳动密集型产业,但其化纤原料的生产属于资本密集型产业,设计则属于技术领域的知识密集型产业。面对我国农村剩余劳动力多,劳动生产率较低的基本国情,重视劳动密集型产业环节的发展是非常必要的。我国加快新型城镇化推进的时期内,在接下来较长时期内,要充分发展容纳转移劳动力的产业。

做好发展劳动密集型产业的长期准备。劳动密集型产业伴随着经济发展的全过程,而其主导地位持续的时间也较长。据研究,美国以劳动密集型产业为主导的工业化阶段持续了110年,日本持续了80年,中国台湾持续了40年。而当前,中国的工业化处于中期阶段,劳动密集型产业对经济增长的贡献和潜能尚未完全释放出来,加上我国人口基数庞大,因此,我国以劳动密集型产业为主导的工业化阶段可能要持续更长的时间。

重点支持具有综合优势的劳动密集型产业。劳动密集型产业涉及一二三产业和多种所有制,覆盖城乡两大地域。然而,在这些产业中,国家要有选择地发挥政策引导作用,重点支持就业容量大、比较优势明显、发展潜力大的行业。从目前来看,我国具备这些特点的行业集中在纺织和电子两大领域。纺织和电子行业是我国为数不多的具有国际竞争优势的产业,尤其纺织行业,不但牢牢扎根于我国传统文化具有悠久的发展历史,容纳了近一半的农村转移劳动力,而且已经形成了完整的产业链体系,发展基础雄厚,具备向“绿色生产、精细制造、柔性化服务”迈进的发展潜力。endprint