皮肤粪肠球菌感染一例

张 凡,邝 捷

皮肤粪肠球菌感染一例

张 凡,邝 捷

A case of cutaneous Enterococcus faecalis infection

皮肤感染;粪肠球菌

临床资料

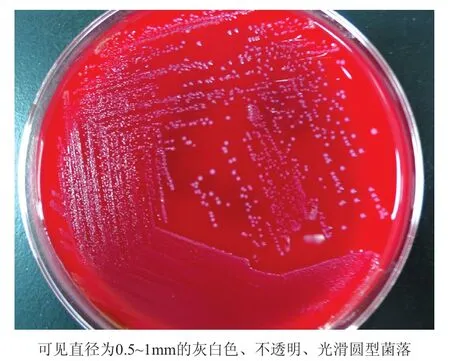

患者,女,55岁。主因右手皮损2周,伴轻度瘙痒,于2013年12月24日就诊。2周前,无明显诱因患者右手示指出现红色丘疹,逐渐增大,于当地医院给予口服抗病毒药物、青霉素(3 d)及土霉素(10 d)治疗(具体剂量不详),病情无缓解。治疗期间,右手小指亦出现同形皮损。既往患者常驻内蒙古牧区,从事养殖业。否认外伤史。体格检查:一般情况良好,系统查体未见异常。皮肤科情况:右手示指、小指外侧各见一暗红色结节,分别为1 cm×1.1 cm、1.5 cm×1.8 cm大小,结节顶部可见脓血疱,疱壁紧张,尼氏征阴性,疱液脓血性,黏稠;结节质地坚韧,轻微触痛,无明显破溃(图1)。右侧肘窝、腋窝淋巴结未触及。血常规检查:白细胞计数7.36×109g /L[正常值(3.69~9.16)×109g/L],嗜酸粒细胞相对计数6.3%(0.5%~3%)。两处皮损穿刺前、后分别行皮肤表面微生物培养,穿刺疱液行微生物培养,结果显示右手示指及小指皮损表面均无细菌生长,两处皮损疱液穿刺液培养均为阳性(图2),经BRUKER公司MALDI Biotyper高通量微生物鉴定系统鉴定为同一种细菌,即粪肠球菌;无真菌生长。细菌耐药分析:氨苄西林、利奈唑胺、替考拉宁、万古霉素敏感。诊断:皮肤粪肠球菌感染。给予患者氨苄西林钠2 g,每日2次静脉滴注,治疗4 d后,患者皮损面积明显缩小并结痂(图3)。持续用药2周后电话随访,皮损逐渐消退,无复发。

图1 皮肤粪肠球菌感染患者手部皮损

图2 皮肤粪肠球菌感染患者皮损疱液培养(血琼脂平板,35℃,24 h)

图3 皮肤粪肠球菌感染患者治疗4天后手部皮损

讨论

粪肠球菌是肠球菌属的主要致病菌,属革兰阳性球菌。该菌是院内感染的主要致病菌之一,主要引起尿道感染,其次为外科术后和创伤感染,院外皮肤感染的病例较为罕见[1]。本例患者为成年女性,急性起病,表现为手部结节、脓疱。实验室检查为避免杂菌干扰,分别对皮肤表面、皮肤脓液抽取物进行微生物鉴定,前者无细菌生长,后者培养出粪肠球菌,故可排除鉴定结果系皮肤表面细菌干扰造成的误诊,皮肤粪肠球菌感染诊断明确。本例患者长期从事畜牧养殖业,接触物相对复杂,血常规中嗜酸粒细胞相对计数增高可能与之有关;而白细胞计数正常,可能是由于本次就诊前已接受了多种抗生素和抗病毒药物治疗有关。由于患者经济条件所限,未能对其免疫状况进行较为系统的检查,以排除是否为患者自身免疫状况异常导致常见细菌感染;后续我们将对该粪肠球菌进行全基因组扫描,以研究该菌株是否存在某些变异,导致其对皮肤的侵袭性增加。

粪肠球菌对所有抗菌药物的耐药率为70.25%,从常用的单一抗菌药物分析,万古霉素和米诺环素的耐药率最低,其次为含有酶抑制剂的抗菌药物,尤其是粪肠球菌对头孢菌素、氨基糖甙类、林可霉素、复方新诺明是天然耐药,即使体外药敏实验为敏感,也应视为耐药,否则常常造成治疗的失败[2]。然而本例的感染途径与院内感染不同,且感染仅局限于皮肤,缺乏系统感染证据,故结合患者的经济条件,根据药敏结果首先选用氨苄西林治疗4 d,疗效较为满意。

[1] 赵峰, 张永标, 张扣兴, 等. 肠球菌医院感染的临床特点与耐药性分析 [J]. 中国热带医学, 2007, 7(10): 1965-1966.

[2] 李耘, 吕媛, 薛峰, 等. 卫生部全国细菌耐药监测网2011-2012年革兰阳性菌耐药监测报告 [J]. 中国临床药理学杂志, 2014, 30(3):251-259.

R738

B

1674-1293(2015)06-0465-02

2014-06-13

2014-09-11)

(本文编辑 祝贺)

10.11786/sypfbxzz.1674-1293.20150620

100035,北京积水潭医院皮肤科(张凡,邝捷)

张凡,女,医学博士,从事皮肤感染疾病的诊断与治疗,E-mail: zhangfanjst@163.com

邝捷,E-mail: kuangjiemd@163.com