论我国乡村电影中村落文化的传承价值与传播路径

何春耕

我国社会学家李银河认为:“所谓村落文化是相对于都市文化而言的,它指的是以信息共有为其主要特征的一小群人所拥有的文化(包括伦理观念和行为规范)。”①李银河:《生育与村落文化》,呼和浩特:内蒙古大学出版社,2009年版,第58页。村落文化是指反映村落群体人文意识的一种社会文化,是乡风文明建设的重要背景和现实基础,是中国文化的基床和根脉。村落文化的核心是村落内部群里在长期的冲突与融合的过程中逐步形成的伦理观念、价值体系和行为规范,村落文化具有动态性,随着新文化的出现及新旧文化的冲突和融合,原有的村落文化将被新的村落文化所替代,村落文化将产生相应的变化。②车裕斌:《村落经济转型中的文化冲突与社会分化——楠溪江上游毛氏宗族村落个案分析》,北京:中国社会科学出版社,2010年版,第31页。

此外,“村落文化作为中国的一个典型的本土题材,本身很具备中国元素——中国所特有的元素。或者说放在世界的一个视野来看,就是它的特质。就是我有,别人没有。”①何春耕、欧万勇:《中国村落文化研究中心主任胡彬彬教授采访录》,2013-10-26村落文化的独特性也是其具有独特影响力和传播力的重要原因之一。将既是艺术又是传播媒介的电影与村落文化结合起来,研究我国乡村电影中村落文化的传承价值与传播效果,正确引导和真正发挥其传播中国文化与塑造中国形象的作用,这无疑是扩大中国文化影响力的一条有效途径。

一、城镇化发展形成村落文化传承与传播的新格局

1.村落文化的发展现状特别堪忧

改革开放以来,我国城市化进程不断加快,村落文化的传承正面临严峻的形势。特别是近些年来,因为村落文化的逐渐衰落,其发展现状堪忧,这些问题引起了一些学者的重视。这些学者主要是从社会学、经济学、政治学等角度对村落文化的发展与现状进行研究,极力呼吁对村落文化及其文化景观的保护。②例如,徐海燕的《社会学视野下一个传统村落文化的现代性变迁》(《辽东学院学报》,2008年第3期)、任映红的《论村落文化与当前农村的政治发展》(《江汉论坛》,2005年第5期)、刘瑞娟的《论村落文化在乡风文明建设中的作用》(《江西农业大学学报》,2007年第6期)等文章分别从社会、政治、文化几方面对村落文化的多重功能进行了多维视角的研究。但是,至今还没有学者从电影学的角度去研究乡村电影中的村落文化的传承与传播。

中国是一个农业大国,截止到2010年农村人口仍有6.7 亿多,占据中国总人口的50.32%。而逐渐增多的城镇人口也有很大部分是在城市化的进程中从农村移居到城镇的,因此,可以说孕育在农村的村落文化是中国传统文化的母体。我国自改革开放以来,城市化进程逐步加快,在逐步实现城市化的过程中,许多城市的扩建都在向郊区或者农村发展。这一方面给农村带来了经济的飞速发展,有利于新农村的建设;另一方面城市化的加速也导致了一些村落,尤其是一些古村落的逐渐消失,这也意味着孕育在乡村中的村落文化也在逐步地消失。

2.村落文化的传播方式发生改变

任何一种文化,其最普遍和最主要的特征就是传播,如果没有传播,文化就不能生存、延伸和发展。在当今众多的大众传媒中,电影则是传播村落文化的至关重要的工具和有效途径,由于电影的绝大多数受众都集中在城市,因此电影是城市居民了解村落文化的重要窗口。

村落文化与都市文化共同构成了百姓文化,都是民族文化中重要而不可忽视的方面,村落文化在电影中的审美表现,可以引导和帮助大众尤其是城市居民了解村落文化,对提振百姓文化伟力也有一定的促进作用。因此,研究电影在村落文化中的传播作用,也有助于一些电影创作者在其作品中对待村落文化时能更加谨慎和重视,增强其对村落文化的保护意识。同时对于电影研究者,也能引导他们在解读电影时更加注重一些影片中所蕴含的村落文化,为村落文化的广泛传播起到一定的推动作用,特别是对探索塑造中国乡土文化形象与扩大中国文化影响的有效途径具有不可替代的作用。

二、大众化影像传播带给乡村文化传承的新机遇

1.电影媒介促进了乡村文化的传播

从电影的创作角度来看,村落文化可以说是我国电影创作的一个重要根基。村落文化研究者胡彬彬指出:“中国传统村落文化,不仅存留了作为中华民族文化的基本内核精神,而且是我国传统文化中‘修身、齐家、治国、平天下’人文理想最具基础性和根本性的文化依托。”③胡彬彬:《小村落 大文化》,《光明日报》(光明讲坛),2013-05-06。因此,从电影创作的角度来说,一部电影要成为一部优秀的电影,甚至能为世界所称赞,那么这部电影就必须表现自己本民族所拥有的优秀本质,而这种中华民族所拥有的优秀本质恰恰来源于村落文化。

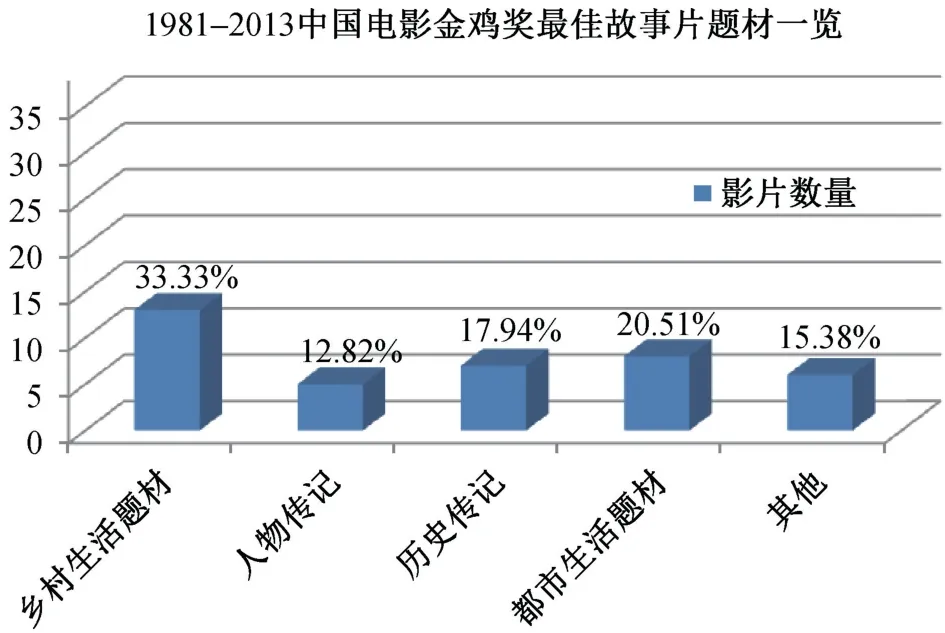

从1978年—2000年我国在国外获奖电影的有关数据统计,可以从另一面看出村落文化对我国电影创作的重要性:在1978—2000年间,我国电影在国外获奖的影片总共有77 部(不包括港台电影),其中表现我国村落题材的电影占21部,表现我国城市题材的电影占19 部,而其他电影(包括动画片、纪录片、科教片等)占37 部(见图表1)。而在1981-2013年中国电影金鸡奖的最佳故事片的39 部获奖影片中,其中乡村题材的影片13 部,占获奖影片比例33.33%,人物传记5部,占12.82%,历史传记7 部,占17.94%,城市题材8 部,占20.51%,其他题材总共 6 部,占15.38%(见图表2)。这个数据可以说明乡村电影在中国内地电影创作中的明显地位。同样足以表明村落文化通过乡村电影这一传播途径,能够拥有更广更大的受众面,因而使得村落文化的传播更加大众化,更具有广泛性。

图1 1978-2000 中国在海外获奖影片(不含港台)题材数据统计

图2 历届(1981-2013)中国电影金鸡奖最佳故事片题材一览表

同时,电影作为一门综合性艺术,具有视听再现与影像复原等特征,比起文学等其他传播方式更加具有内容的生动性,更容易搭建起与接受者之间的文化交流桥梁。比如《白鹿原》,无论在文字里对白鹿原村是如何的描写,也不如电影中影像所呈现的白鹿原显得那么形象生动,房屋、戏台、祠堂等一一以影像的形式呈现在观众的眼前,让观众感受到了一个真切的白鹿原村。而在电影《武侠》中,当地的村民在送行的那场戏里用方言所唱的山歌,这也是文字在传播村落文化时无法做到的。这种生动性还体现在影像具有明确的指向性,电影依靠影像来表达它的所指之物,其指向性则更加明确。正如观众在电影里看到的“白鹿村”指的就是画面中给我们展现的白鹿村,而不会是第二个白鹿村了。因此,电影通过影像能够向观众更加直观地传达这个村落的某些文化现象,这一特征也可以看作是其画面生动性的衍生。而这种直观生动的影像与声音表达,能使得观众更易于去理解和接受这种与自己文化存在差异的村落文化形态。

2.乡村电影引发村落文化的二次传播

一部电影,从前期编剧到生产制作再到后期营销,都是很容易产生明星效应的,而这也正是电影宣传的手段之一。著名编剧能够产生明星效应,著名导演能产生明星效应,著名演员也能产生明星效应,甚至是监制、制片人等等其他电影生产线上的角色也都能在营销中产生一定的明星效应。而这种明星效应对观众而言可以说是是影响甚大。这是因为编剧、导演、演员等角色在一部电影的生产到传播过程中,他们都参与了某种议程设置。因此乡村电影剧情的走向如何、人物的情感关系如何安排、场景的选择以及演员对环境的态度等等,这些都成为了编导与演员事先设置的一种议题,最终观众对影片的态度与情感必定会受到这种议程设置的影响。

对于乡村电影而言,电影的明星效应还不仅仅只是作用于电影的宣传上面,乡村电影所具有的明星效应会对电影中所表现的村落文化产生连带反应,因为在乡村电影中编导与演员都对这些村落文化进行了议程设置。如导演将电影的场地选择在某村拍摄,那么这个村落的样貌与环境就成了议程设置的一部分。电影《菊豆》的导演张艺谋将拍摄场景选择了贵州黔县县城西南5 公里处的南屏村。南屏村的自然风景和建筑艺术,都具有独特的人文情调和艺术魅力。这些成为张艺谋选址的吸引力,但是当它们经过艺术加工透过影像表现出来的时候,这些建筑艺术等文化形态就成了导演在这部电影中所设置的一个议程问题。这种议程设置会使得受众更易于接受,曾有一段时间“杨家染坊”因为电影《菊豆》而成为一旅游热点。

不仅如此,一些好的乡村电影所产生的明星效应,更会使得电影中所表现出来的村落文化得到第二次传播。所谓第一次传播指的就是观众在观看乡村电影时,透过影像对某些村落文化形态进行解码从而获得信息,这就是完成了第一次传播。如观众从电影《菊豆》中解码得到一个信息:“杨家染坊”是一幢古老的染坊。所谓的第二次传播,其实是一次受众主动参与获取信息的一次传播过程。①参见马池:《受众中心论的理论基础与时代特色》,《理论学刊》,2009年第10期,第107-110页。当受众从乡村电影中获得某些村落文化形态的存在信息时,这些信息激发了他们的好奇心。然而电影终究不是研究村落文化的专门工具,受众如果想要更进一步了解一些电影中所表现的村落文化形态,就不得不通过互联网等其他传播媒介去获取相关资讯,从而造成了村落文化在受众间的再次传播,也是一次更为深入的文化传播。观众在看完电影《花腰新娘》后,会有观众对电影中所表现的花腰彝族的服饰感兴趣,也会有观众对电影中表现的“归家”风俗感兴趣,还有人会对电影中表现的女子舞龙文化感兴趣。这些他们在电影中无法获得答案的问题,他们自然会通过别的传播媒介去主动搜取信息。

三、合理化引导乡村文化形象塑造与传播的新路径

1.乡村镜像激起文化的碰撞与思考

在中国电影发展的历史长河中,特别是改革开放以来,以表现乡村习俗与生活等为主要内容的乡村电影佳作不断。当观众透过乡村电影中逼真的影像去抵达和感受人物内心更深层的思想,体味人物背后的文化内涵时,影像所塑造的人物变成了“有意味的形式”,“美之所以不是一般的形式,而是所谓‘有意味的形式’,正在于它是积淀了社会内容的自然形式。所以,美在形式而不即是形式”。②李泽厚:《美的历程》,北京:生活·读书·新知三联书店,2009年版,第27页。这样使得影像化塑造的人物成为了电影文化与村落文化的连接点。或者说,人物已经成为了村落文化的符号代表融入到了电影中,成了电影文化的表达部分之一,也构成了电影美学的深层文化美。

因此,乡村电影的传播,从文化、审美等多个方位打破了村落文化传播的局限性,从而促使村落文化发生了跨地域、跨国际的跨文化交流。在这种跨文化交流之下,更重要的是引发了受众对传统与现代之间的文化碰撞与思考。最终受众在思考中对村落文化形成更为客观的看法,而不仅仅只是将其看成是落后、封建、愚昧的代名词,而应该作为传统美德的阵地。

村落文化是一种相对封闭的文化,主要是一种村落内部共享信息的文化。它与城市文化有着明显的界限,其传播的速度与广度也远不及城市文化。随着电影等大众传媒的迅猛发展,村落文化也被像书籍、电影这种大众传媒推进了信息时代的潮流之中。电影是依靠现代科学技术发展起来的现代传播媒介,相对文字传播来说,电影在传播村落文化上又更具有广泛的空间,主要体现在电影的跨地域、跨国际的传播特性。

改革开放以来,中国有不少导演都将焦点集中在中国的农村,乡村电影也逐渐演变成中国电影的一种类型,与城市电影相对,这些乡村电影总是以某一村落环境为叙事背景,或讲述村落内部人物之间的冲突,或讲述村落内部与外侵元素之间的冲突。这些导演之所以中意乡村题材,这与社会发展的大时代背景息息相关。改革开放后,经济发展成为首要任务,城镇化进程不断加速扩张,城市与乡村的界限开始被打破,于是在原本相对传统原始的村落里,文化的冲突自然也就更加激烈。而这正是导演们求之若渴想要表达的东西。在张艺谋导演的《菊豆》《秋菊打官司》《我的父亲母亲》等乡村电影中,村落里的这种文化冲突得到充分的展现:菊豆与杨天青的爱情在传统礼教与自由恋爱之间的冲突,秋菊在传统村落礼俗与现代法治之间的冲突,“我”与“母亲”之间关于人的生死观念的冲突等等,都体现了传统村落中村落文化与现代观念之间的冲突。

当然,这些村落文化不仅在电影中与现代文化发生着冲突,当它们被影像符号化传达给受众后,当受众对被符号化的村落文化进行解码时,村落文化事实上又一次与受众之间发生了某种观念上的碰撞,再次实现了一次跨文化交流。①参见[美]拉里·A·萨莫瓦、理查德·E·波特著:《跨文化传播》,闵惠泉、王纬、徐培喜等译,北京:中国人民大学出版社,2004年版,第4页。例如,当城市里的观众看到《那山那人那狗》《老井》时,发生了城市文化与乡村文化的一种跨文化交流;当汉族观众看到《花腰新娘》《青春祭》时,发生了汉族文化与少数民族文化的跨文化交流;当年轻的观众看到《光棍儿》时,发生了青年文化与老年文化之间的跨文化交流;当外国的观众看到《白鹿原》时,发生了西方文化与东方文化之间的跨文化交流,等等。

2.消除表象解读中形成的“刻板印象”

乡村电影,作为一种传播媒介,虽然对村落文化的传播与传承,甚至是保护方面,都有着重要的积极意义,但是作为大众媒介之一,它也会产生相应的负面效应。对于村落文化的传播来说,乡村电影作为载体是一个二次创作的过程,创作者能做的就是无限地趋向于文化的本质,但由于创作过程本身就具有一种主观价值包含在里面,因此最终媒介所表现的不可能与村落文化本身完全重合。

乡村电影中所表现的村落文化作为编导对村落文化的二次创作的结果,编导通过自己对村落文化的解读,重新编码,通过影像这一符号再次传播给电影的受众。受众再对影像符号进行解码,以从中获取有关村落文化的信息。可无论是编导还是受众,都有着不同的区别和分类心理需求,再加之个人接触的有限,个人认识的局限、懒惰和误解,在村落文化通过两次编码与解码后,都非常容易致使观众对村落文化形成一种刻板印象。这主要源于一些编导们在表现村落时会习惯性地强化贫穷、落后,以此来突出乡村与城市的现代所形成强烈对比的认识与表达动机;同时也源于受众对村落文化的不够了解,而电影毕竟又不是专门对村落文化的研究工具,因此受众容易基于之前对村落的观念而简单将村落文化理解为封建、落后的思想文化。

但是,如果我们能以传承优秀文化的姿态,批判落后观念的眼光,摆脱个人认识的局限,进一步去探究乡村电影中的村落文化形态,便不难分辨村落文化的糟粕与优秀两部分。就好像我们从电影《白鹿原》中不仅能看到白嘉轩身上封建固执的一面,也能从他身上解读出传统家庭家族观念、亲孝礼仪和社稷家国观念等美学文化内涵。只有这样,而不是仅仅局限于对村落文化的表面认识,我们才能公正地去看待乡村电影中所表现的村落文化。

3.避免电影传播中对“国家文化”的曲解

自第二次世界大战以来,世界开始进入和平发展时期,各国尤其是几个大国主要不在武力方面进行较量,而是开始了一场文化上的软实力竞争,也即文化战争开始打响。近70年来,美国算是这场文化战争中的最大赢家,占据全球多数荧幕的好莱坞电影宣扬着代表美国文化的美国梦。进入21世纪以来,文化战争的战局似乎发生了新的变化,中国、俄罗斯、欧盟、日本以及其他新经济体等都在努力改变着美国绝对领先的地位。电影作为一个国家现代文明发达程度的重要标志,其发展与兴衰以及能否在文化发展大方向上实现与世界展开平等对话,都由背后的政治、经济等综合国力以及文化尊严所决定。②参见黄式宪:《中国电影理论的黄金岁月及其流变——作为近30年来中国电影文化生态语境的一种概括性描述》,北京:中国电影评论学会成立30周年学术论坛,2011年4月9日。因此,反过来电影作为一种文化产业在走出国门的同时,也正是代表着一个国家的形象以及国家文化。

虽然,万达并购AMC 后为中国电影的海外输送开辟了一条直径,但是从2012年来看,这条直径似乎并不理想。2012年,万达向美国输送了《泰囧》《画皮2》两部电影,结果分别以5.7万和5.04万美元的票房收场。而从文化角度来看,这两部电影无论哪一部都无法代表中国文化。当年的《英雄》《十面埋伏》《神话》等影片在海外不仅取得不错的票房成绩,似乎也能体现出中国的传统文化,但是无论是电影中的自然景观还是儒家文化,几乎都被电影所传达的武侠文化所掩盖。同样,也造成了外国观众对中国国家文化认同的曲解,而简单地以武侠文化来指代中国文化。

再说乡村电影的创作,很多电影工作者将电影创作聚焦于中国的村落,关注中国传统村落里小人物的生活与命运,也有不少这类的乡村电影走出了国门,走向了世界。早期如张艺谋的《秋菊打官司》《一个都不能少》,近期的则有王全安的《图雅的婚事》,以及新生代导演郝杰的《光棍儿》等影片。然而面对此种乡村电影国外香的现象,也有学者指出,这些影片借着观众一种猎奇的心理,以过激的形式宣扬着中国农村的落后,来博取世界的眼球,从而造成外界对中国整体落后形象的负面效果。虽然这种指责和结论未免有些过激,毕竟中国超过日本一跃成为世界第二大经济体的事实也是世界有目共睹的,但是却也提醒了我们,乡村电影的创作,如果脱离村落文化的底蕴,或者忽视村落文化的优秀成分,仅仅只是以一种过激的形式宣扬村落里的封建、落后、愚昧来博取外界的眼球,势必还是会造成外界对中国国家文化的误解,毕竟我国的国家文化传承的是优秀的传统文化,而并不包括那些糟粕。因此,乡村电影的创作,不应该过分地去宣扬落后,而是应该以批判的态度对待封建落后文化,塑造健康积极的村落文化形象,也就是传递积极健康的国家形象。

总之,回顾我国村落文化的百年镜像,不难发现,与当今电影蓬勃发展不一样的是村落文化正在逐渐走向衰落的危险境地。因此,在加大对村落文化的保护措施中,除了政策指导和文字传播之外,突出电影这一文化媒介对村落文化的传承与传播作用,这不仅可以促进我国乡村电影的健康发展,而且可以作为探索扩大中国文化影响力的一条有效途径。