爸爸去哪儿

钱炜

老年痴呆症患者及其家庭的真实世界

“5年前,我的父亲被确诊,患上了我们永远觉得那是隔壁的隔壁的隔壁邻居的超高龄父母亲才会得的病。”“发起戴黄手环活动的最初目的并不是防止病人走失,而是提高全社会对阿尔茨海默病的关注度,就像艾滋病的红丝带一样。几年以后,黄手环才能真正与阿尔茨海默病‘捆绑在一起,才有可能发挥提示、防走失的作用。”“尽管失智老人的行为举止在某种意义上就像是个孩子,但照顾失智老人的心情完全不同于看孩子。对于孩子的预期是他会一天天长大,会往好的方向发展,你会感到自己的付出有回报。而失智老人呢,尽管你付出了很多心血,可仍旧会看到他一天一天向衰老、向坏的方向发展,你的精心照料不会有正反馈。”“即使在发达国家,绝大部分的痴呆症患者也都是居家养老。但社区提供的支持非常重要,应当设立一些拥有专业社工的社区养老院,为患者家属提供‘喘息服务,让照料者们也有放松、休息的机会。”

一个星期六的下午,正在家里上网刷屏的沪上白领魏娅忽然闻到一股难闻的气味儿。“不好!爸爸又尿裤子了!”她丢下鼠标冲出卧室,果然看见父亲正不知所措地站在客厅里,裤子湿了一片,脚下一摊液体。她连忙唤醒正在午睡的妈妈,给爸爸换衣服、洗衣服、拖地…… 一时间,家里充斥着水龙头的放水声、洗衣机滚筒的转动声、爸爸含混的咕哝与妈妈唠唠叨叨的抱怨。

当魏娅将这突如其来的忙乱应付过去,才发现手机上有3个未接来电,都是工作上的事。她赶紧回拨过去,上司接电话时的语气已经有几分不悦。虽然是法定休息日,虽然父亲是一名阿尔茨海默症重度患者,但魏娅并没有替自己辩解,她只是在电话里向上司道了个歉。

如果是3年前,魏娅可能还无法如此淡定地面对这种生活中不断冒出来的艰难时刻。对别人来说,“爸爸去哪儿”只是一档热门的真人秀电视节目,而对于魏娅来说,这句话是爸爸走丢那段最黑暗的时光里,她内心一直绷紧着的焦虑。实际上,给爸爸换衣服、清洗污秽衣物与床单,已经是魏娅近年的生活里出现频率极高的片段。她并没有向外界刻意隐瞒父亲的病,不过最近刚刚换了工作,尚未与新同事们有更多交流。因而在今天这种场景下,她并不愿意搬出患病的爸爸来换取领导的同情。实际上,长期以来她生活的重点已经不在自己身上。

家住北京天通苑的曹桂荣自从老伴儿大张12年前得了阿尔茨海默病以后,就成了全天24小时的保姆。曹桂荣的状态看上去并不像已有58岁的老人,她的脸上没有多少皱纹,只有染过以后却仍旧从鬓角顽强冒出的一簇白发暴露了她的年龄。然而,就是这一簇白发,也开始令曹桂荣变得担心——不是为自己的衰老,而是为丈夫的归宿。

1

“在中国,阿尔茨海默病有一个非常直白却暴力的代名词——‘老年痴呆。

也许我们中起码一半的人,从几岁开始,就会用‘你老年痴呆啦‘当我老年痴呆啊诸如此类的话开玩笑去‘辱骂一个正常的犯二的身边人。我最要好的知心朋友,最近都依然会不经意在对话中说出这些句子,我从未开口或流露出一丝表情去阻止过这完全无心的玩笑话。但每一次,都确凿的重击在我心上。

是的,5年前,我的父亲被确诊,患上了我们永远觉得那是隔壁的隔壁的隔壁邻居的超高龄父母亲才会得的病。”

看完根据小说《我想念自己》改编的美国电影《依然爱丽丝》之后,魏娅在豆瓣上写下了这样一段文字。

6年前,魏娅的父亲老魏在工厂里为躲避一辆失控开过来的小汽车而摔倒,在场的人都吓得不轻。第二天,当同事询问他还要不要紧时,他竟然完全不记得有过这回事。得知这一情况,魏娅妈妈觉得不对头,便带丈夫去了医院。经脑部核磁共振检查,发现有小脑萎缩。医生又提出了针对阿尔茨海默病的经典测试问题:100-7=?老魏答:93。接着又问:93-7=?老魏无论如何都无法作答。

“当时他很紧张,手足无措得跟小孩做错事一般。”魏娅说。

根据2014年的数据,中国有超过90%的阿尔茨海默病患者未得到过诊断。即使在美国,也仍有55%的阿尔茨海默病患者或其护理者没有从医生处得到诊断通知。尽管中国人对于阿尔茨海默病的公众知晓率已高达96.16%,但仅有19.79%的人可以正确识别疾病的初期症状。能够去医院确诊的阿尔茨海默病患者,大多都有过与老魏类似的典型异常表现。

曹桂荣的丈夫大张被发现有病,是因为某次和妻子约好了在安定门地铁站汇合去办事,进了地铁以后,却死活想不起来碰头地点是哪一站。阿尔茨海默病的常见发病年龄是在七八十岁,分别发病于60岁的老魏和49岁的大张却都还算年轻,因此得到了家人的重视。

在北京东三环一家开展失智护理服务的养老机构,被送进来的痴呆老人年龄都在70岁以上,其中大部分人此前从未去医院诊断过病情。

从医院回来后,魏娅上网看了很多关于阿尔茨海默病的科普知识,再回想爸爸前两年的表现,一切都变得有迹可循。父亲生性温和内向,不爱说话,喜欢抽烟、喝酒、打麻将。父亲的工厂不景气,让员工买断工龄提前退休。“这事让他心情很抑郁,那段时间他常常通宵抽烟、打麻将,这些都可能是发病的诱因。”魏娅分析说。

医学研究已经表明,缺乏锻炼、抽烟、高血压、糖尿病、抑郁症都与阿尔茨海默病有关。此外,受教育程度低的人群则是该病的“高危”人群。

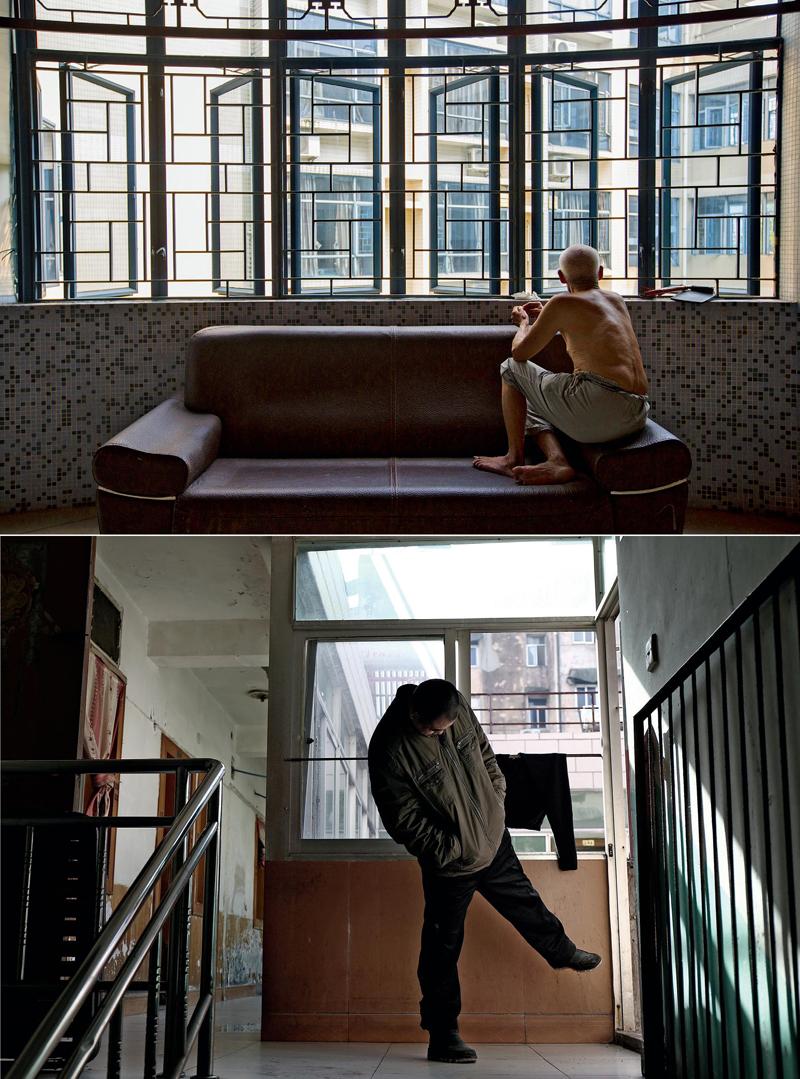

被确诊之后,渐渐地,老魏的健忘越来越严重了,他开始无法阅读,从以前写得一手令人拍手叫绝的字,到写出来的字形状扭曲,以至于完全失去写字能力。他看不懂眼前电视机里播放的是什么内容,经常呆坐在家里狭小阴暗的客厅中,一坐就是几小时。

2

“我去了好几次公安局,去了上海我永远不可能到的那些救助站,去了交通广播电台,发了无数条微博,我身边所有的朋友、亲戚,都来帮忙贴寻人启事,陪着去公安局看监控录像。后来是上海的巡警在夜间巡视中,于某工地的水沟里发现了他。”这是魏娅回忆2012年年底父亲走丢的一段话。

魏娅上班时,从家到公交车站有一段十来分钟的路程。在患病初期,父亲每天早上还会陪女儿走到车站,权当是每天的锻炼和散心。但不知从哪一天开始,老魏不记得回家的路了。当魏娅的妈妈某次在家里等了很久之后看到丈夫满头大汗地跑回来时,就明白,他的病已经发展到了一个新阶段。

魏娅和妈妈最担心的事情最终不可避免地发生了。说起寻找爸爸的那三天,魏娅如今仍心有余悸。“自从爸爸走丢以后,我的脸皮变厚了,心也硬起来。我就觉得,生老病死,只要发生在我面前,都不是大事,但走丢了,找不到了,会让我特别不好过。去年马航MH370失联以后,我就很理解那些家属,那种悬在半空中的感觉太煎熬了,如果换作是我肯定疯了。”聊天时,魏娅的声音一直很轻松,但说到这里,语气变得有一些凝重。

走丢,是每一个痴呆症患者家属的心病。曹桂荣对丈夫长达12年的精心照料受到了医生王华丽的称赞,但她依然不小心弄丢过一次丈夫,虽然时间只有短短几个小时。

根据上海交通大学第六人民医院老年科的陈妮与张彩华于2013年发表的一篇综述,一项历时5年的国际研究显示,有40%的社区老年痴呆症患者发生过走失,并需要第三方来帮助他们安全回家。在中国台湾,约71%的轻重度老年痴呆症患者发生过走失行为。中国大陆地区的研究者对这一行为的报告较少,仅限于一些精神疾病患者的观察性研究,但据权威专家保守估计,中国近年来每年走失的老年人不低于30万名。

其实,在走丢之前,魏娅母女俩就已经尽量不让爸爸单独外出。为防意外走失,她们将老魏的名字、家庭住址和家人联系电话写在一个小布片上并缝在衣服里,但却并没有什么用。“卡片是在被人发现时才有用的。但在丧失行动能力之前,阿尔茨海默病病人的躯体都是健康的,从外表看起来完全正常。他们在迷路的时候也不会问路或者找路人借钱,就是埋头走路。只要你不主动去问他话,你是不会察觉这个人有什么不对劲的,因此,很难有人发现这是一个走丢的痴呆老人。”魏娅解释说。她还曾经给爸爸戴过阿尔茨海默病病人的专用标识“黄手环”,但因为手环很小,很容易被袖子挡住,在路上被人注意到的几率很小,再者,即使被看到了,也往往会被人当成普通饰品。

北京大学第六医院教授王华丽是黄手环活动的发起人之一。对于患者家属反映黄手环没有用的意见,她并不意外。王华丽解释说,发起戴黄手环活动的最初目的并不是单纯为了防止病人走失,而是提高全社会对阿尔茨海默病的关注度,就像艾滋病的红丝带一样。黄手环不仅病人可以带,病人家属平时也应当带。如果每年一到阿尔茨海默病日,公交、地铁和电视里铺天盖地都是黄手环的公益广告,大家也都戴上黄手环,那么几年以后,黄手环才能真正与阿尔茨海默病“捆绑”在一起,才有可能发挥出警示防走失的作用。

3

走丢事件就像是另一个扳机,扣动了老魏新一轮的病情恶化:开始不会吃饭,成夜成夜地不睡觉,朝着某个方向说话,对着空气抓东西,大小便失禁。魏娅妈妈睡眠浅,只要丈夫耗着不睡,她就跟着失眠。去年春节的七天假期里,由于老魏出现严重的睡眠障碍,魏娅和妈妈有4天夜里都几乎没怎么合眼。

调查表明,44%的阿尔茨海默病患者都伴有睡眠障碍。阿尔茨海默病的直接病因,是大脑出现大量的β-淀粉样蛋白斑块与神经纤维缠结,并导致脑萎缩。2013年《科学》杂志的一篇论文表明,实验鼠大脑在睡眠期间发生的变化可以帮助清除β-淀粉样蛋白的沉积。尽管睡眠不好与蛋白沉积乃至阿尔茨海默病之间的因果关系尚未完全厘清,但两者之间的确存在密切的关系。

即使爸爸睡着了,魏娅和妈妈也无法高枕无忧。在南方冬天寒冷潮湿没有暖气的黑夜里,老魏常常会尿床。一名成年男性的尿液量,令穿在身上的尿不湿与铺在身下的垫子来不及吸水就已经浸湿衣服和床单。为了保暖,老魏睡觉时穿了一条棉毛裤加一条毛线裤。一尿床,衣服从内换到外,床单、被子也要洗。

“爸爸就像小孩子一样,脱换衣服时不听话,给他脱的时候,他往上拽;给他穿的时候,他往下扯。夜里三四点这么折腾一通,我还能倒头再睡会儿,可妈妈就再也睡不着了。”魏娅心疼地说。有时赶上爸爸连续两天尿床,家里到处晾的都是衣物。楼道里本来有公共区,但有邻居却将其上了锁,不让魏家晒衣服。平时温和的魏娅忽然强悍起来,跟邻居大吵了一架,把锁也给撬了。

“大多数痴呆症患者最终都会住到某个养老院里。以6年患病时间来看,平均前4年住在家里。根据估计,20%的患者在家中或医院去世。80%的患者在去世前在老人院中居住时间平均为两年。”这是荷兰记者斯黛拉·布拉姆在其《我患有老年痴呆症——我父亲的故事》一书中介绍的数据。作者的父亲是一名心理学家和作家,在77岁时得了阿尔茨海默病,得病四年后的2007年去世。

几年里,魏娅和妈妈被爸爸折腾得人仰马翻。终于,在2014年5月,她们也把老魏送到了上海郊区的一家养老院。两人每周都去探望,路上坐公交车单程就要花一个小时。头几个月,魏娅对养老院的护理还挺满意,后来,养老院管理层发生变动,导致护工流失,服务质量也迅速下降。

今年3月,老魏感冒了,在医院打了消炎药就回到养老院,但一直没有痊愈,最终发展成严重的肺部感染,送去医院抢救。魏娅和妈妈接到电话赶到医院才知道,由于爸爸是痴呆症患者,不会吐痰,在养老院也没有人理会,肺里积的全是痰液,医生用了专门的吸痰器才将其清理出来。

魏娅还发现,爸爸的脚腕上有颜色很深的淤血勒痕,她立刻明白了:因为爸爸晚上不肯睡觉,因而在养老院里被绳子捆过。根据荷兰记者斯黛拉的调查,在所有住院的痴呆症患者中,有70%的人经常性地出于护理人员的习惯或因缺少护理人员而被绑在床上。

在医院抢救了两晚后,爸爸的病情终于稳定下来。魏娅觉得,不能让爸爸再住养老院了。于是,老魏又被接回到家里。魏娅妈妈退休前是一名厨师,做得一手好菜。在她的精心照料下,老魏居然还胖了10斤,气色也红润起来。

4

没有尿床,没有失眠,没有情绪躁狂,曹桂荣虽然有一个患阿尔茨海默病的丈夫,但在患者家属里,她的境况算是幸运的。现在,她每天最大的挑战就是给丈夫刷牙,因为大张不会吐水,相反,他会把带有牙膏的漱口水咽进肚子里。曹桂荣因此去向王华丽医生求助。医生教了她一个办法,不用牙膏,用溶解了盐的凉白开给他漱口,这样,病人即使把水咽下去也没有什么大碍。在此基础上,曹桂荣还发明了一个土办法:把医用纱布裹在牙刷上,等大张漱完口之后快速把牙刷塞入口中,将漱口水吸附出来。

以前,曹桂荣每天都会牵着大张去楼下的小区花园里,让他在健身设施上做一些锻炼。可是今年以来,大张忽然不会踩踏板了,曹桂荣怕丈夫长久不运动,腿部肌肉会萎缩,便硬将他“挪”到踏板上去做练习。在去医院复诊的时候,王华丽告诉曹桂荣,不要再强迫丈夫做锻炼了。因为病人的行动能力已经开始出现障碍,可以采取一些减少损伤的被动运动方式。再让他运动容易出现意外导致骨折等损伤。

“我现在会定期去医院,其实看病、开药倒在其次,更主要是为了寻求护理技巧的支持与帮助。每当遇到大张有什么新的症状出现,我就会去医院问问应当怎么应对。”曹桂荣说。在王华丽看来,曹桂荣是阿尔茨海默病患者家属的典范,她解释说,在长期服用基础药物的前提下,良好的护理可以对延缓病情起到70%~80%的作用。

专门研究老年痴呆症患者护理的北京大学医学部护理学院副教授刘宇说,阿尔茨海默病患者在不同阶段有不同的特征,因而也有不同的护理技巧。在轻度阶段,是高级社会能力的受损,即短期记忆丧失,但远期记忆依然存在。这时候,患者往往会根据以前的记忆采取一些偏离正常的行动。

今年86岁的失智老人林奶奶退休以前是北京某顶尖医院的一名妇产科医生。在养老院里,她会忽然闹着要走,嚷嚷着要去“开会”。这时,护理人员就会给她的房间打电话,假装说,“林主任,您的助手小方让我转告您,下午的会议改到晚上了,请您在房间等着,到时我们会派人来接您。”听到这番话,林奶奶就会安静下来,等再过两个小时,就已经彻底将此事忘得干干净净了。

中度患病阶段会出现较多的生活自理问题与精神症状,比如不会做饭,喜欢收垃圾,藏东西,出现幻觉。对痴呆病人的护理有一套非常细致的方法,这些都需要家属在长期的照护过程中耐心学习和摸索经验。刘宇举例说,中度痴呆的病人有时会有激越行为,此时家人或护理人员应该坐在患者的侧手陪他说话,而不能坐在对面,以防止对方忽然挥手攻击。如果患者不肯配合穿衣服,家人可以在他旁边和他一起穿衣服,让患者模仿。到了晚期,患者完全丧失自理能力,大小便失禁,不会吃饭,不会走路,这时的照料主要以临终关怀为主。

大张在失忆之后,听到音乐就很开心,跟着节奏摇头晃脑,并且会不成调地哼唱。曹桂荣发现了这一点,就经常在家里放些歌曲,或者把电视调到音乐舞蹈节目。“什么类型的音乐都行,不过必须是欢快点儿的。”一次,大张对邻居家养的小狗表现出了极大兴趣,曹桂荣便去买了一只贵宾犬欣欣。每天,大张坐在沙发上时,小狗就喜欢睡在大张的腿上。其实,刘宇介绍说,利用阿尔茨海默病患者尚未丧失的那部分功能,可以对其进行训练与治疗,比如音乐治疗、花艺治疗、宠物治疗等,还有一些公司针对早期的痴呆症患者开发出了锻炼大脑认知功能的学习软件。

尽管魏娅一家没有特意寻求过专业支持,但在医院住院的10天里,她也收获了不少护理经验。比如,买了家用吸痰器,向护工学习了如何借巧劲儿给爸爸翻身的技巧;还买了和医院里一样的带护腕的绑带,以减少在偶尔固定爸爸身体时对他的伤害。

5

在照顾爸爸的过程中,魏娅也有崩溃的时候。住院时,她给爸爸喂医院食堂做的饺子,可爸爸怎么也不肯吃。两人僵持了半天,魏娅气得骂了声“册那”(上海方言里骂人的口头禅),还因此遭到了同一个病房里病友的数落。“你不吃我吃!”魏娅一气之下把饺子塞进自己的嘴里,不到一秒就吐了出来,“饺子是真难吃,难怪爸爸不肯吃”,她立刻开始懊恼。有时候,走在以前经常牵爸爸散步的小路上,魏娅想起爸爸偶尔清醒时还曾说“女儿就是棉毛衫啊”,心里会难受,忍不住掉几滴眼泪。不过,魏娅说,“其实我还好,最苦闷的是我妈妈,一年365日都几乎不能出门,而且大部分时间是她一个人在家里面对爸爸,唯一的娱乐就是上网炒股。”

很多研究已经表明,痴呆症患者家属有较大的心理负担,普遍存在孤独、抑郁的情绪。自丈夫生病12年以来,曹桂荣只买过一套会客时穿的价格在三位数的裙装。她平时也没有什么社交活动,唯一与外界的联系,就是每个月的第二个周六,去北大六院参加记忆门诊的医患家属联谊会。

王华丽自2000年发起的这个自助组织,每次都有20多位患者家属参加,也有人带着病人一起。大家在联谊会上交流自己照护中遇到的问题,分享经验,吐吐槽。王华丽说,她们组织这个联谊会,就是为了减轻患者家属的精神压力,提高居家照护的质量。而这些,是单纯的门诊看病做不到或者做得不够的。刘宇介绍说,美国有很多“痴呆病人照顾者协会”,可以对患者家属提供各种支持。而在国内,像北大六院这样的患者家属组织并不多。

不仅是患者家属会有精神负担,就算在养老机构,专门照顾痴呆老人的护工也会有同样问题。上海市第三社会福利院曾经对61名工作在一线的痴呆症护理员进行调查,结果发现,他们中存在不同程度的心理问题, 其中中度占31%, 重度46%,痴呆症照料者的心理压力明显高于非痴呆症照料者。

北京东三环一家养老院失智护理区的负责人李会洁说,尽管失智老人的行为举止在某种意义上就像是个孩子,但照顾失智老人的心情完全不同于看孩子。“对于孩子的预期是他会一天天长大,会往好的方向发展,你会感到自己的付出有回报。而失智老人呢,尽管你付出了很多心血,可仍旧会看到他一天一天向衰老、向坏的方向发展,你的精心照料不会有正反馈。更不用说,时间长了,你和老人有了感情,却看到他总有一天要离开这个世界。”李会洁说,偶尔也会有特别窝心的时刻。有一次,她被一位失智老人无端骂了,正在委屈,而另一位也是她负责的失智老人忽然有了片刻清醒,便拉着她的手说,“咱们走!”

魏娅一家与曹桂荣如今都面临着一个相同的问题:作为照顾者,她们自己日渐老去,将来谁来照顾家里的阿尔茨海病病人?魏娅对于将爸爸再度送出去感到很犹豫,她担心养老院不能提供像家里一样尽心的服务,但又十分心疼妈妈。她最近又在考察养老院,但发现肯收痴呆老人的养老院很少。

在以照护失智老人为服务特色的天津乐尔之家,走廊里的扶手不是冰冷的金属栏杆,而是作为一种装饰被设计成建筑的一部分。国内好一点的养老院,为防止失智老人走错房间,一般会在他们的房间门口贴上不同的水果标记。但在乐尔之家,在每一个房间门口都设置了一个玻璃橱,里面摆着每一位老人依然记得的物品,有的是自己与孩子的相片,有的是年轻时最喜欢的航模。每个老人的房间面积并不算大,但公共活动区很开阔,设施丰富,以尽可能地吸引失智老人参加社交活动。这里的一切,都是在拥有27年养老产业从业经验的美国人吉姆·比格斯指导下根据国际标准设计的。

乐尔之家坐落在天津南郊的一个高档社区里。虽然开业才两年多,但已迅速住满,并已经有人在排队。33张床位显然已经无法满足当地需求,为此,一个拥有100张床位的二期项目即将在现址的旁边开张。

6

近年来,很多民间资本看到国内老年护理尤其是失智护理存在的巨大市场缺口,纷纷投资进入该领域。出于盈利考虑,这些机构大多定位于高端服务。然而,像乐尔之家这样的养老院,却远远超过了魏娅与曹桂荣们的经济承受能力。绝大多数高端的失智老人护理机构,其月均护理价格都在1万元以上,而魏娅与曹桂荣都希望,这样的养老院价格能够在5000元以下。实际上,价格便宜又肯收失智老人的公立养老院,床位更是长年爆满,排队人数众多。

钱,对于阿尔茨海默病患者的家庭来说的确十分重要。用于治疗阿尔茨海默病的基础药物之一安理申,一个月的医药费就要近1000元。而该病的药物是像高血压一样需要长年服用的。根据2013年国际阿尔茨海默病协会(ADI)的报告,痴呆的治疗与护理费用占全球GDP的1%。

2012年,来自山西医科大学流行病与卫生统计学专业的《阿尔茨海默病疾病负担研究》分别从患者群体负担、经济负担、照料者负担以及家庭负担四个方面出发,对阿尔茨海默病导致的疾病负担进行了全面研究。根据这项研究的结果,被监测的老年人平均“伤残调整生命年”为7.59/千人,说明阿尔茨海默病带来的患者群体负担严重影响了患者的生存质量。

疾病负担是疾病、伤残和过早死亡对整个社会经济及健康的压力。“伤残调整生命年”是世界卫生组织(WHO)提出的用于研究疾病负担的单位,其含义是指疾病从发生到死亡所损失的全部健康生命年,包括两部分:因早死所导致的寿命损失年,和疾病所致伤残引起的健康寿命损失年。

上述研究显示,老年痴呆症给患者带来的经济负担也很重,其中,患者医疗费用占48.9%,直接非医疗费用占9.7%,间接费用占41.4%,说明患者带来的医疗费用较高,患者损失的时间以及照料者由于照料患者带来的时间损失所占比重也较大。

对老年痴呆症患者家庭负担的研究结论显示,相比较于其他疾病,有痴呆症患者的家庭,其家庭负担较重,患者对家庭成员日常生活以及娱乐方面造成很大的影响。因而研究者认为,对阿尔茨海默病开展积极的预防控制措施,将不仅有效降低患病人数,而且能够缓解家庭和社会的负担。

曹桂荣有一个“痴心妄想”,希望她所在的天通苑社区在不久的将来能办一个社区养老院,她白天可以把老伴儿送过去,晚上再接回家来。这样既能减轻她的负担,又让她感到放心。对此,刘宇表示,即使在发达国家,绝大部分的痴呆症患者也都是在居家养老。但社区提供的支持非常重要,应当设立一些拥有专业社工的社区养老院,为患者家属提供“喘息服务”,让照料者们也有放松、休息的机会。

魏娅说,爸爸在患病之后就再也感觉不到痛苦了,只是偶尔似乎想起了什么,会哭一会儿。在经历了父亲患阿尔茨海默病的痛苦之后,魏娅写到:“‘我想念自己不是什么小清新值得被歌颂的slogan(口号)。 ”

(应受访者要求,文中魏娅为化名)