访问晚年陈伯达

在陈伯达晚年,我一次又一次从上海前往北京访问他。经过有关部门同意,我来到他那鲜为人知的家,甚至有一次因夜深无法回旅馆就住在他家。

陈伯达家居住面积有一百多平方米,三房一厅,有客厅、书房、他的卧室、儿子和儿媳的卧室、灶间、卫生间。

陈伯达的卧室大约十多平方米,整洁而简朴。一张三尺半宽的单人床,硬板,铺着蓝白方格床单,放着一个硕大的鸭绒枕头。床边是一个床头柜和两个玻璃书橱,窗边放着一个五斗柜。地上铺着地毯。

儿子陈晓农,已经步入不惑之年,为人随和、诚挚,儿媳小张贤惠、朴实。他们精心地照料着陈伯达。我注意到两个小小的细节:陈伯达的枕头,特别的大,又特别的软;寒天,抽水马桶的坐圈上套上了一个用毛线编织成的套子。屋里还有一位“常客”——上小学二年级的七岁小孙子,给这个家带来了欢乐和安慰。

陈伯达的视力不错,耳朵也还可以。每天晚间的电视新闻节目是必看的,京剧和古装故事片也喜欢看,一般性现代剧目不大看,但喜欢看根据名著改编的电视剧。

晚年陈伯达,读书看报写作,依然秀才本色。

读书

每天,陈伯达看《人民日报》《参考消息》和《北京晚报》。他很注意国内外的形势,也很仔细读那些与“文革”有关的文章。邻居人很好,倘若陈家无人下楼取报,就会把报带上来,插在他家门把手上。

他的大部分工资和稿费收入,都用于买书了。他曾是“万卷户”,个人藏书远远超过万册。过去住四合院,家中用几个房间堆放藏书。自1958年起,他自己提出不再领取稿费,以支援国家建设。从此,没有再领过稿费。

陈晓农曾回忆说:父亲的稿费,他自己只说过1958年以后没有再领取过。但这些稿费到哪里去了,他一次也没有说起过。他去世后,我才听到他以前的秘书说,他1958年以后的稿费和他作为人大代表、政协常委的那份工资,都捐给科学院图书馆了,是秘书亲手经办的。

陈伯达1981年保外就医之后,每月领生活费100元。据我对吴法宪、李作鹏等情况的了解,他们当时与陈伯达一样,也是每月领生活费100元。

陈伯达每月100元的生活费,三分之一用于购书。这30多元购书费对他来说当然是远远不够的,所以,除了自己购书外,他不得不托老朋友向有关部门借来一部分书。

从1983年2月起,陈伯达的生活费增加到每月200元。这时,他购书的费用才稍稍宽裕一些。吴法宪、李作鹏等人的生活费,也都增加到每月200元。

陈伯达希望有关部门能够发还他的众多藏书,但是,迟迟未能发还。1981年11月16日,有关部门曾发还了被褥之类的一些日常生活用品,他希望能从中找到一些书,结果只找到几本袖珍本《毛泽东选集》和《毛主席语录》。

直至1995年,有关部门请示了时任中共中央总书记之后,才发还了陈伯达的藏书。这时,他去世已经六年。即便是发还的藏书,也只是一小部分,不过一千二百七十册而已。

正因为这样,我发觉,在陈伯达的书橱里放着的书,很多是这几年出版的新书,即便《西游记》也是人民文学出版社新的版本。

1989年9月13日,叶永烈在陈伯达北京的寓所采访他。7天之后,陈伯达就去世了。图/作者提供

他的阅读兴趣广泛,偏重于学术性强的著作。我随手记下他的书橱里的书:马克思著《资本论》精装本,《毛泽东新闻工作文选》《鲁迅杂文选》《毛泽东选集》《刘少奇选集》《周恩来选集》《朱德选集》《中国哲学发展史》《中国哲学史》《隋唐演义》《五代史演义》《戊戌喋血记》《柳宗元集》《彭德怀自述》《苏联经济史论文集》《逻辑学》《美学》《罗马史》《西方美术史话》《哲学史讲演录》《我与我的世界》(曹聚仁著)《谭嗣同文选注》《〈红楼梦〉诗词注释》《史记》《基度山恩仇记》……一本打开在那里、看了一半的书是《圣经故事》。

他不断地要儿子给他买书。陈晓农告诉我,陈伯达晚年喜欢文学名著,曾要他特地去买莎士比亚、托尔斯泰的作品。

著述

读书之余,陈伯达在思索着。高楼清静,几乎没有什么杂音,只是偶尔听见住在这幢楼里的一位著名女歌唱家练唱时飘来的甜美的歌声。

他不断把自己的思考写成文字。所幸他的手不抖不颤,仍能握管著文。虽然他被判处有期徒刑18年、剥夺政治权利5年,当时无法发表文章,但他还是在坚持写作。

他的文稿,有些被人送上去,受到中央有关部门的重视,被排印出来,在一定的范围内分发。

这些印出来的文章,除了标明作者陈伯达的名字外,没有注明什么单位印的,也没注明印数和分发范围。不过,印刷所用的是上好的道林纸,十六开,大字仿宋体排印,可以看出不是一般的机关所印,是在相当高的政治层次中分发。

我细阅了这些未曾公之于世的文稿,列举如下,以供读者了解他独处高楼时在思索些什么:

1982年1月,《试论一下日本的“生产率运动”》;

1982年3月,《美日两国垄断资本的角逐和两国的“精神危机”》;

1982年5月22日,《求知难》;

1982年6月22日,《认识的渐变和突变——从“坛经”看中国佛学中的顿渐两派》;

1982年8月4日,《“黑格尔反对绝对……”》(读书笔记);

1982年9月18日,《儒法两家“其实却是兄弟”(评四人帮杂记)》;

1982年9月26日,为上文写了《附记》;

1982年12月22日,《事物一分为二(读书笔记三则)》;

1983年3月23日,《“电子学革命”的公开战秘密战》;

1983年,《〈石头记〉里的一段公案——关于贾宝玉、林黛玉、薛宝钗的姻缘问题》;

1983年9月,《试说社会主义农业的若干问题》;

1983年12月初,《同痛苦转变进行搏斗——电子学革命问题杂缀》;

1984年6月26日,《评美国人的两本书——〈大趋势〉和〈第三次浪潮〉》;

1985年3月,《基督教东来记——利玛窦〈中国札记〉和史式微〈江南传教史〉二书述略》;

1985年6月17日,《读书四记》,即《辩证法和理性》《略说“尺度”》《关于唯意志论、反理性主义、直觉主义、实用主义等等》《记黑格尔、恩格斯、列宁谈形式逻辑》;

1986年1月,《长思》;

1986年春,《关于日本垄断资本主义的点滴》;

1986年11月4日,《农业合作化的若干材料》……

此外,还有一些历史事件的回忆。

他保持着以往的写作习惯。他一般先写草稿。他的草稿上,有多处勾划、删改,画满各种修改记号。改定之后,再整整齐齐抄写一遍。

他用蓝色圆珠笔,写在北京市场上供应的那种绿格四百字稿纸上。文末签署的日期,一般指完成之日,并不意味着是这一天写的。有的文章几千字,也有不少文章上万字。他的字迹清楚,容易辨认,简体字中掺杂着许多繁体字。

在我看来,这些新作,似乎缺乏他20世纪40年代作品的那股灵气和那种犀利的文锋,而是过多地引述经典著作,但是作为八十老翁,思路还是颇为流畅的,观点颇有见地。他没有停留在不断的自我谴责或者颓废郁闷之中,连美国新著《大趋势》《第三次浪潮》都加以研读,加以评论。

今事模糊,往事清晰

晚年的陈伯达,记忆有些减退。有一天我向他告别时,他忽然喊住我,说有两点补充。我站住了,他却怎么也想不起要作哪两点补充,只得说,你翌日早上来,我再告诉你。可是,第二天清早我来到他家,他居然连昨日所说有两点补充这事儿也忘了,说自己没讲过要作什么补充。

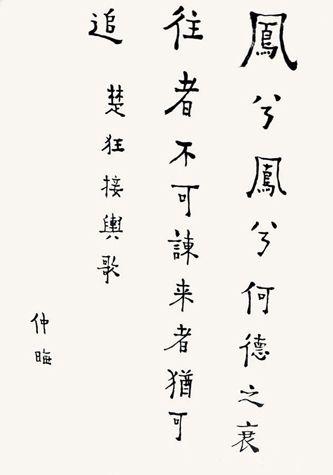

陈伯达为叶永烈题写的《楚狂接舆歌》。图/受访者提供

但谈起往事,特别是童年时代、青少年时代的事,他的记忆屏幕却显得异常清晰。我印象最深刻的,莫过于他向我讲述的郁达夫替他改诗之事。

陈伯达告诉我,他年轻的时候是个文学青年,写过小说,也喜欢写诗。1924年11月15日,20岁的他在上海忽然心血来潮,写了一篇两千多字的短篇小说《寒天》。这是他一生中所写的唯一的小说。

我按照他提供的线索,在上海图书馆那座堆满了发黄旧报刊的大楼里,查到了《现代评论》杂志。杂志编辑部的地址为“北京国立北京大学第一院转现代评论社”。经常出现于这份杂志上的作者名字,有郁达夫、胡适、张奚若、郭沫若、汪精卫、刘大杰等。

我在民国十四年(即1925年)2月7日出版的《现代评论》1卷9期上,紧挨着俞平伯的文章《红楼梦辨的修正》旁边,看到了署名陈尚友的小说《寒天》。陈伯达原名陈尚友,伯达是他的笔名。

我把《寒天》全文复印,带往北京,送给他。

陈伯达告诉我,《现代评论》是创造社办的。他因为听说过郁达夫的大名,就把小说寄给了他,郁达夫给他写了回信,还称赞了几句。“那时候,《现代评论》是‘名人杂志,作者大部分是名人。我当时是个无名小卒。报上登了《现代评论》的目录,上面有我的名字,我很高兴,因为我当时还是个小孩子嘛,能在《现代评论》上发表文章,怎么不高兴?”

我问他怎么想起把小说寄给郁达夫的,他说,他当时在上海大学文学系学习,有一次,郭沫若到上海大学演讲,他就此结识了郭沫若。“郭沫若跟我谈起了郁达夫,说郁达夫正在北京大学任教,同时编刊物,你有什么文章可以寄给他。这样,我就把《寒天》寄给了郁达夫。”

1926年,陈伯达在广州中山大学读书。很巧,郁达夫也南下广州,出任了中山大学文学院院长。陈伯达得知他抵穗,便去拜访,拿出自己所写的一首诗,向他请教。

这首诗未曾发表过。时隔六十多年,陈伯达还能背出这首诗,他当即默写给我:

莫问有穷或无涯

莫用欢乐或咨嗟

尽向前途流浪去

莫要回首望乡家

郁达夫看罢,提起笔来,每句圈去一字,由七言变成六言:

莫问有穷无涯

莫用欢乐咨嗟

尽向前途流浪

莫要回首乡家

郁达之不愧为文学大家,这一改,诗显得凝练多了,使陈伯达心悦诚服。

绝笔

1989年9月13日,是中秋节。应我所请,陈伯达为我写了一幅字。

凤兮凤兮!

何德之衰?

往者不可谏,

来者犹可追。

这幅字所写的《楚狂接舆歌》,出自《论语·微子》。“楚狂”,是楚国一位佯狂的隐士,据考证,此人姓陆名通。“接舆”,即迎接孔子坐的车。

我忽然发觉一个奇怪的细节,对他说道:“你每一次写字,总是把第一个字写得很大,然后越写越小!”

他哈哈笑了,说道:“我上了年纪。写第一个字时,精力充足,所以写得大。写到后来,没有力气了,所以越写越小,‘虎头蛇尾!”

写这幅字时,他不会知道,“来者”,仅一星期而已。

一周之后,即1989年9月20日中午,85岁的陈伯达正在吃饭。诚如当时在场的他的儿媳小张所述:“父亲突然头一歪,碰到墙上,食物吐出……”医务人员在20分钟之后就赶到进行抢救,但已经回天乏力。因天气骤凉,陈伯达死于心肌梗塞。

这幅字,成了这位“大秀才”一生的绝笔。

这首诗歌,原本最后还有两句:“已而已而,今之从政者殆而!”意思是说:“罢了罢了,如今当官的有多么危险!”大约是最后两句过于“醒目”,他没有写上去。

记得我把这幅字拿到上海的裱字店装裱的时候,店员端详了一下,说道:“这字写得不怎么好,裱起来干什么?”我没有吭声。那人又细细看了一下落款:“这仲晦是谁?是你家的长辈?”我依然没有吭声。

十天之后,我如约来取货。来到那家裱字店,字已经裱好,而且安装在定制的红木镜框里。交齐了装裱费、红木镜框费,我正打算离开裱字店,那人又问:“仲晦是谁?”我对他说:“你只要想一下与‘仲晦相对的字,就明白是谁了。”

那人到底是裱字的,见过的字画多,也有文学修养。他一拍脑袋:“哦,跟‘仲晦相对,莫非是伯达……难道这是陈伯达的字?”我颔首微笑而已。

很多人问我为什么陈伯达给我题字不盖章。记得,当时他为了向我解释“仲晦”的含义,曾经从书橱里拿出一方刻着“仲晦”两字的印章。后来我才知道,他的习惯是题字之后不当场盖章,只有当你尊重地把他的题字裱好,他才盖章。

可惜,当我把他的题字裱好之后,他已经过世,无法给我盖章了。