年轮

刘荒田

两棵花旗松被少见的大风刮倒了。市工务局动作不慢,不出三天,就把枝干锯成许多段,连同叶子一起搬走。人行道旁的双人木椅,捐赠者是卢森堡先生的后人。它被树砸断了椅背,作为触目惊心的物证,也消失了。可是,要三个人手拉手才能合抱的树桩,依然如故。

我碰巧路过,站在稍小的一个树桩旁边,伸手把树桩切面上的木渣抹去。这一棵是受牵连的,本来不必倒下,但树枝和旁边那一棵纠缠。较大的一棵离它两米,根部被白蚁蛀空,说倒就倒,捎带着把小弟弟也害了。

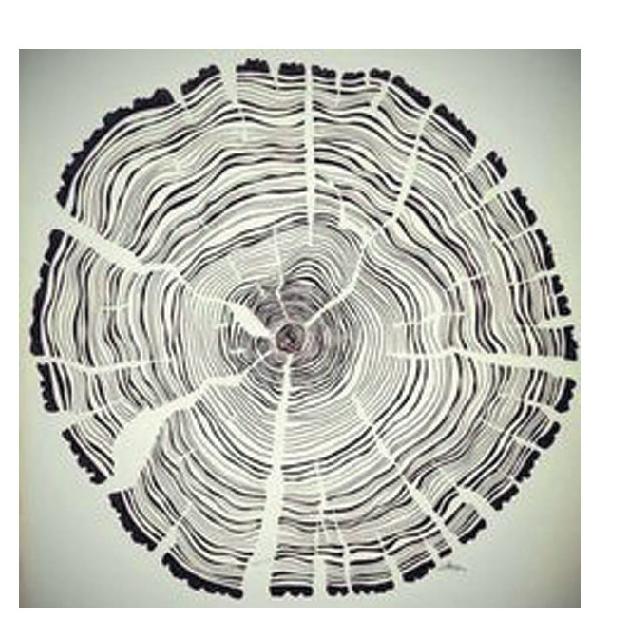

我数起年轮来。数年轮并不容易,因为锯齿的痕遮蔽了一些。俯首细察,年轮线之间的距离有差异,宽的有一厘米多,窄的也有半厘米,可见其每年生长态势不同。粗略一数,年轮约80圈,一圈圈,恍若一块石子投进池塘激起的涟漪,一道波纹,就是365天的晨雾夕阳、春花秋月。

我走到另外一截树桩前,这一棵倒得彻底,连根部也裸露了。它的年轮比前一棵清晰,也是80多条。比年轮触目的是树皮,层层叠叠,至少一尺厚,蟒蛇鳞片一般包裹着树身。我一下想起老杜咏武侯庙古柏的名句:“霜皮溜雨四十围,黛色参天二千尺。”花旗松的气势也够瞧了,看天空就知道——这两棵倒下以后,猛然敞开大片天空,让人有种出其不意的空旷感。

它们在这里矗立的年岁,以80年算,栽苗该在1930年前后。我的邻居玛丽,10年前去世时91岁,曾是这一带资格最老的居民。这位在“9·11事件”次日,颤巍巍爬上阳台,把星条旗挂出去的老太太,该看过幼年期的花旗松吧?那时,她还是明眸皓齿的少女。

树若有灵,当目睹这一街道的沧桑变异:每天从这里出门和回家的人,他们一生的悲欢离合、生老病死。如果年轮是粗纹唱片,会录下圣玛丽私立中学的鼓声哨声、教堂的钟声、狗的叫声,还有人从树边走过的脚步声和说话声。这两棵树是这一带居民生活的旁观者,也以其四季不变的葱绿介入其中。如今,它们的年轮终于停止生长。

此前,饱览红尘的树会不会叹息一句:人犹如此,树何以堪?