经方方证要素解析

郑丰杰 孙 燕 李宇航

(北京中医药大学基础医学院,北京,100029)

“经方”一词,最早见《汉书·艺文志·方技略》,原指经验之方,目前则专指《伤寒论》和《金匮要略》所载方剂。经方用药精当,配伍严谨,力专效宏,经千百年的实践验证,其价值长盛不衰。经方的应用有单方单病、方证相对、加减应用与合方应用等形式:方证相对,病机相符,可直接应用经方原方;若主证相符又有兼证(兼夹病机),则可针对兼证灵活加减应用经方;临床还可将两首以上的经方或经方与时方一起使用,称为合方应用。然而,不论哪种应用方式,病机都是核心,即只有做到证候(病机)与方剂相对应,才是抓住了经方应用的关键,尤其是在现今临床,某些疾病无法直接找到与之相对应的经方,病机正是联系方剂和现代疾病的关键。

仲景用方,谨守病机,对证用药,彰显了“理、法、方、药”之间的逻辑关系,是后世辨证论治的典范,常可“示人以法”。经方可由若干“组件”(我们称这种组件为“方剂要素”)构成,这些“组件”,往往针对特定的病机单元(我们称之为“证候要素)。针对证候要素,选择与之对应的“方剂要素”,使“方剂要素”与“证候要素”相互对应的组方原则,称之为“方-证要素对应”[1]。解析经典方剂所蕴含的“方-证要素”对应关系,将有助于临床灵活组方、提高方证对应的契合度、提高辨证论治能力。

1 方-证要素相应的基本概念

1.1 “方剂”与“方剂要素” “方”,即“方剂”。中医方剂不是药物的任意组合,而是在相应治则、治法的指导下,按照一定的组方原则,针对主治病证的基本病机,按照药物性味功能及配伍关系,将药物有目的的、有理论指导的组合而成。可见,构成方剂的药物或药物组合均是针对其所主治的病机而设,往往能够体现治疗原则。这种组成方剂的主要药物或组合,即“方剂要素”。历代许多著名方剂,都蕴含着丰富的“方剂要素”内容,这些内容均是历代医家临床经验的结晶,特别是一些名方的方剂要素,如同品质优良的“配件”或“组件”,是临证合方、拆方、加减化裁的基本单位。

1.2 “证候”与“证候要素” “证”指“证候”或“病机”,是对疾病发展中某一阶段的病因、病性、病位、病势等病理要素的高度概括。伤寒大家刘渡舟教授说[2]:“证有客观的规律性,又有自己的特殊性,它可供人分析研究,综合归纳等诸多妙用。”提示“证”是客观存在的,并可依据一定的原则进行拆分、组合分析研究。近10年来,中医证候研究取得了可喜进展,特别是“证候要素”的提出,对中医辨证论治、理法方药的应用等均产生了深刻的影响[3]。“证候要素”是指构成证候的最基本因素,也称为病机单元,其中包括病因、病性、病位和病势等,既是诊断要素,也是指导临证组方用药的明确靶点。

1.3 “方-证要素”对应的内涵 辨证论治落实在临床诊疗中则是辨证、立法、选方、遣药四个环节,“证、法、方、药”有机统一,即据证立法、依法选方或遣药组方。由于方以药成,方药的集合功用是治法的具体体现,治法与病机相应,因此方药组成,与其主治病证所内蕴的基本病机单元具有高度的针对性,即“方剂要素”与“证候要素”间存在着对应关系,简称“方-证要素对应”。

由于“证”决定了方药的选择,而方中的药物配伍关系与“证”对应,因此“方剂要素”与“证候要素”之间的关系有类似锁-钥的对应关系。“方-证要素相关”强调了方药与其作用对象之间的相互作用,即方剂的功用是特定方药与其作用对象特定“证”之间相互作用的结果,可见“方-证要素对应”的密切关联也是中医辨证论治中的重要规律之一。

2 伤寒六经方-证要素解析

经方不仅以其组方法度森严、配伍严谨而著称,更是经历数百年、数千万人次的临床实践和反复锤炼,以疗效卓著而流传于后世。解析伤寒六经方证蕴含的“方-证要素”对应关系,对临证提取相应的方剂要素合理组方,或选择较为接近的方剂进行加减化裁具有重要意义。

2.1 太阳病方证要素分析 太阳病是六经病的初期阶段,外邪侵袭人体,正邪交争于肌表,以营卫失和,太阳经气不利为主要病理机制,其病性属阳,病位在表,又称表证,以发汗解表为治疗总则。因病者体质及感受邪气不同,可有中风与伤寒两类,分别主以桂枝汤和麻黄汤。

2.1.1 桂枝汤及其加减方证 桂枝汤是治疗太阳中风的主方。太阳中风以恶风寒、发热、头项强痛、汗出、鼻鸣、干呕、脉浮缓等为主症。风寒袭表,卫阳浮盛而发热;外邪犯表,肺气不利则鼻鸣,胃气不降则干呕;卫阳浮越,营阴外泄则汗出。证属风寒袭表,卫阳浮盛、营阴不足,治当解肌祛风,敛阴和营,方用桂枝汤,其“方剂要素”与“证候要素”对应关系如表1所示。

表1 桂枝汤“方-证要素”分析

如表1所示:桂枝汤证可理解为包含有以下两个“方-证要素对应”关系:

(A)与证候“阳浮”对应的方剂要素:桂枝、甘草、生姜,即桂枝甘草汤加生姜。

(B)与证候“阴弱”相对应的方剂要素:芍药、甘草、大枣,即芍药甘草汤加大枣。

在阐明太阳中风病证及其治法方药基础上,针对病机变化特点,仲景还例举了六个桂枝汤加减方证,可视为在桂枝汤理法基础上加减化裁而衍生的类方,其主治内涵与指向均从属于桂枝汤方证体系之下,故仍主以桂枝汤。同时又有新的、具体的针对证,如“项背强几几”“喘”“漏汗不止,四肢拘急,难以屈伸,小便不利”“身疼痛,脉沉迟”等,其证候要素分别为“太阳经气不利,筋脉失养”“肺气上逆”“卫阳不固,阴津不足”和“气血不足,筋脉失养”,故加葛根生津舒筋,厚朴、杏子降气平喘,附子扶阳固阴,人参益气养血。若见“脉促胸闷”,则为胸阳不振,故去芍药之阴柔;若复见脉微而恶寒者,当属胸阳不足,故添附子以温经复阳。增减之间,仲景遣方用药之灵妙,得以窥见。

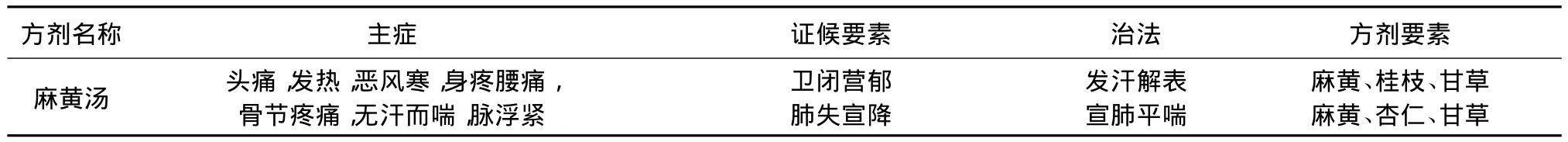

2.1.2 麻黄汤及其加减方证 麻黄汤是治疗太阳伤寒的主方。太阳伤寒以发热,恶风寒,无汗,头项强痛,身体骨节疼痛,脉浮紧等为主症。风寒袭于太阳,卫气受其束缚,温煦御外不足,则脉浮紧而恶风寒;邪正交争则发热;太阳经脉不利,则头项强痛,身疼腰痛,骨节疼痛;肺失宣降故喘。证属风寒束表,卫闭营郁,肺失宣降,治当发汗解表,宣肺平喘,方用麻黄汤,其方剂要素与证候要素对应关系如表3所示。如表3所示:麻黄汤可理解为包含有以下两个“方-证要素对应”关系:

(A)与证候“卫闭营郁”对应的方剂要素:麻黄、桂枝、甘草,即麻黄甘草汤加桂枝。

(B)与证候“肺失宣降”相对应的方剂要素:麻黄、杏仁、甘草,即三拗汤。

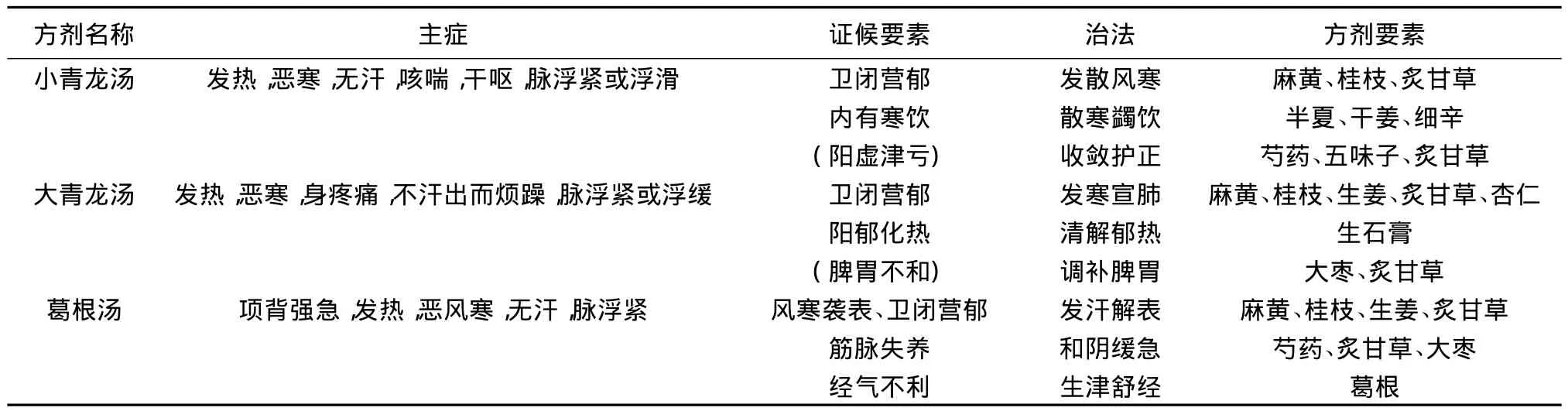

麻黄汤的加减应用,为治疗伤寒各种兼证而设,如推而广之,也可治疗杂病。如以伤寒兼证而言,其中有伤寒挟水饮咳喘的小青龙汤证,兼阳郁不申而烦躁的大青龙汤证,及兼太阳经输不利的葛根汤证。如以杂病而言,小青龙汤可治支饮,大青龙汤能疗溢饮,葛根汤又能治刚痉和下利。以上三方“方-证要素”对应关系如表4所示。

2.2 阳明病方证要素分析 邪袭阳明,正邪相争,其势激烈,邪实而正盛,故阳明病多属里实热证。阳明病证有热证和实证之分,分别以白虎汤和承气汤为主治方剂。

2.2.1 白虎汤及白虎加人参汤方证 阳明热证,是指阳明里热炽盛,但尚未敛结成为腑实,邪热弥漫全身,充斥内外,表里俱热的一种证候。热盛迫津外泄则汗出,热盛津伤则口燥舌干,烦渴而喜冷饮;阳明热甚,气血沸腾,则见脉洪大或浮滑而数。证属无形邪热充斥表里内外,治以白虎汤辛寒清热,益胃生津。

邪热炽盛,不仅伤津,亦可耗气。阴津大伤,无液以滋,故口干舌燥、烦渴不解,甚或“欲饮水数升”;元气受损,无以卫外,故时时恶风,背微恶寒。证属阳明热盛,津气两伤,治当辛寒清热,益气生津,此时若单用白虎汤清热生津,显然不足胜任,故加人参以益气生津。以上两方“方-证要素”对应关系如表5所示。

表2 桂枝汤加减方“方-证要素”分析

表3 麻黄汤“方-证要素”分析

表4 麻黄汤兼证“方-证要素”分析

表5 白虎汤汤、白虎加人参汤“方-证要素”分析

表6 承气汤三方“方-证要素”分析

表7 小柴胡汤“方-证要素”分析

2.2.2 承气汤方证 《伤寒论》中的承气汤方证主要有调胃承气汤、小承气汤和大承气汤,三方均以承气命名,“承气”即承顺胃气下行而制其过亢之意,主治燥热之邪与肠中糟粕搏结而致的阳明腑实证。承气汤三方,皆为苦寒攻下之剂,是为阳明腑实而设。但随燥热内实结程度不同而有轻重缓急之分,且其组方法则亦有不同。如表6所示:大承气汤可理解为包含有以下两个“方-证要素对应”关系:

(A)与证候“痞满”对应的方剂要素:枳实、厚朴。

(B)与证候“燥实”相对应的方剂要素:大黄、芒硝。

相对大承气汤“痞满燥实”俱重,小承气汤病机特点为“痞满重,燥实轻”,故对应“燥实轻”,单用大黄而未用芒硝。

相对大承气汤“痞满燥实”俱重,调胃承气汤病机特点为“燥实重,痞满轻”,故对应“痞满轻”,未用枳实、厚朴而以炙甘草和胃调中以润燥。

2.3 少阳病方证要素分析

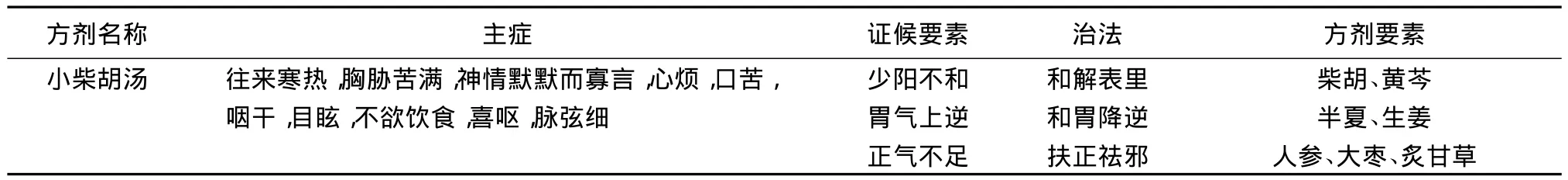

2.3.1 小柴胡汤方证 邪气少阳,气虚不足,正邪分争,邪有进退,正有胜负,故见往来寒热;少阳枢机不利,胆气内郁,若化火而迫胆汁上溢则口苦;火热伤津则咽干;风木为病,则目眩。疏泄失职,胆火横逆,胃气上逆,可见默默不欲饮食,心烦喜呕等证。以上诸症,反映了少阳枢机不利,胃失和降的病理特点。治当和解表里,和胃降逆,扶正祛邪,以小柴胡汤为治疗主方,其“方-证要素”分析如表7所示。如表7所示:小柴胡汤可理解为包含有以下三个“方-证要素对应”关系:

(A)与证候“少阳不和”对应的方剂要素:柴胡、黄芩。这是柴胡剂的标志性配伍组合。

(B)与证候“胃气上逆”相对应的方剂要素:半夏、生姜。亦可助柴芩和解少阳表里之邪。

(C)与证候“正气不足”相对应的方剂要素:人参、大枣、甘草。扶正祛邪,防止病传太阴。

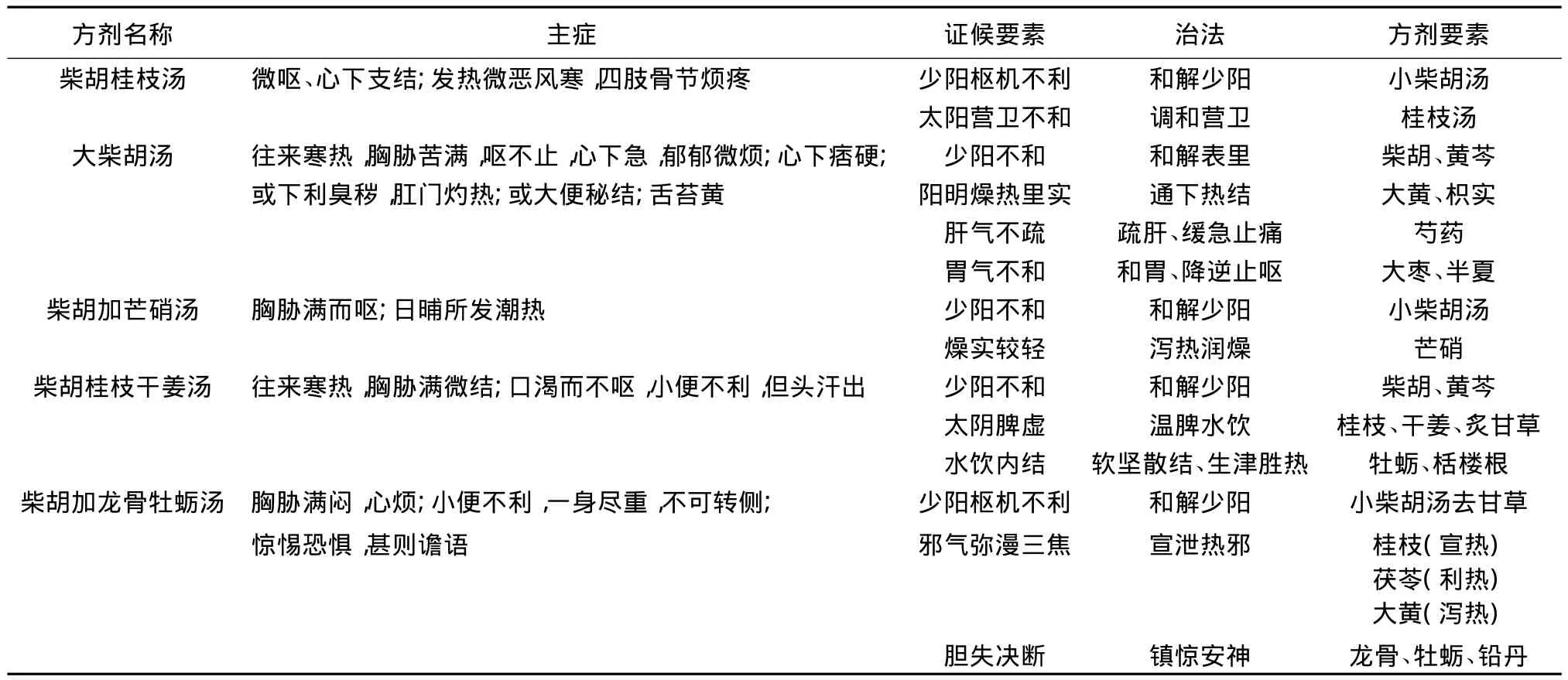

2.3.2 小柴胡汤加减方证 邪入少阳,证情常多兼挟。若外兼太阳之表,见发热微恶寒,肢节烦疼,微呕,心下支结者,宜和解少阳与调和营卫并用,与柴胡桂枝汤;如兼阳明里实,症见呕不止,心下急,郁郁微烦,或兼潮热,大便硬等,宜和解兼泻里实,用大柴胡汤或柴胡加芒硝汤;若兼太阴脾虚,水湿内结,症见胸胁满微结、小便不利、渴而不呕、但头汗出、往来寒热、心烦等症,治宜和解兼化气行水,方用柴胡桂枝干姜汤;若症见胸满烦惊,小便不利,谵语,身重者,证属少阳枢机不利,邪气弥漫三焦,治当和解少阳、宣泄热邪、重镇安神,与柴胡加龙骨牡蛎汤。以上各方“方-证要素”对应关系如表8所示。

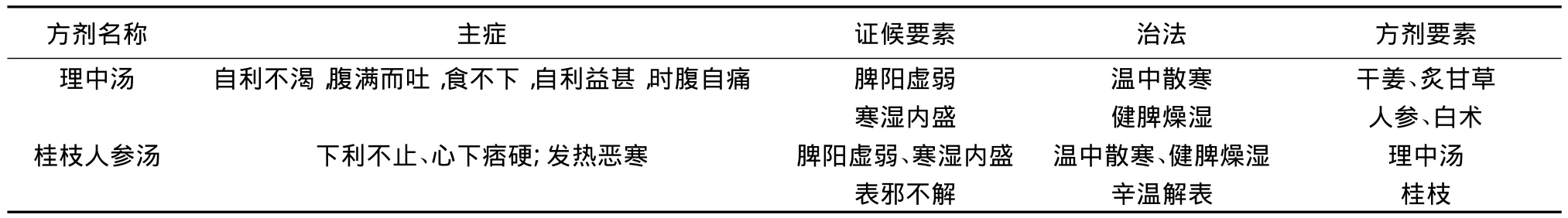

2.4 太阴病方证要素分析 太阴主湿,依赖阳气之温煦,而升清降浊,运化水谷精微而为后天之本。若中阳虚衰,脾虚不运,则寒湿不化,症见腹泻益甚,腹胀不减,时腹自痛,不欲饮食,脉沉迟无力,舌淡苔白等,其病变性质为里、虚、寒证。治用理中丸(或理中汤,又名人参汤)温中散寒,健脾运湿。若太阴虚寒,兼太阳病外证未除,则治以桂枝人参汤,取理中汤加桂枝,既可外解太阳表邪,并能助理中汤温中散寒。理中丸(汤)与桂枝人参汤“方-证要素”对应关系如表9所示。如表9所示:理中汤可理解为包含有以下两个“方-证要素对应”关系:

(A)与证候“脾阳虚弱”对应的方剂要素:干姜、炙甘草,即甘草干姜汤。

(B)与证候“寒湿内盛”相对应的方剂要素:人参、白术,是后世人参白术散、参苓白术散等时方的核心要素之一。

2.5 少阴病方证要素分析 因少阴为水火两脏,病至少阴,心肾阴阳气血俱虚,有寒化、热化两途。少阴寒化证,为阴盛阳衰,气血不足,属里虚寒证。少阴热化证,则因肾水不足,心火上炎,水火失济而成。

2.5.1 少阴寒化证方证要素分析 四逆汤是治疗少阴病肾阳虚衰的基础主方。少阴肾阳为一身阳气之总司,肾阳虚衰,不能腐熟水谷、气化津液,则下利清谷、欲吐不吐、小便数而白;阳虚不达四末,则手足厥逆;精不养神则但欲寐等虚寒之象,治当急温回阳,方用四逆汤。

如表10所示:四逆汤可理解为包含有以下两个“方-证要素对应”关系:

(A)与证候“阴寒内盛”对应的方剂要素:干姜、炙甘草,即甘草干姜汤。

(B)与证候“肾阳虚衰”相对应的方剂要素:附子。

表8 小柴胡汤加减证治“方-证要素”分析

表9 理中汤、桂枝人参汤“方-证要素”分析

表10 四逆汤“方-证要素”分析

表11 黄连阿胶汤“方-证要素”分析

表12 乌梅丸证“方-证要素”分析

由此可见,从理中汤与四逆汤有着密切的关系,两者的基础方都是甘草干姜汤加味而成。在甘草干姜汤温中阳的基础上加人参、白术健脾燥湿即是理中汤;在甘草干姜汤温阳散寒的基础上单加附子温肾即为四逆汤。(如图1所示)

图1 甘草干姜汤与理中汤和四逆汤的衍化关系

2.5.2 少阴热化证方药要素分析 少阴热化证是素体阴虚,邪入少阴而从热化,致肾水不足以上济于心,心火亢盛,形成既有肾阴虚又有心火旺的局面,症见心烦不得眠,舌红少苔,脉细数等,治当清心火、滋肾阴,方用黄连阿胶汤。如表11所示:黄连阿胶汤可理解为包含有以下两个“方-证要素对应”关系:

(A)与证候“心火旺”对应的方剂要素:黄连、黄芩。此二味药物配伍,是诸泻心汤(大黄黄连泻心汤、附子泻心汤、半夏泻心汤、生姜泻心汤、甘草泻心汤),及葛根芩连汤、干姜黄芩黄连人参汤等方的核心要素之一。

(B)与证候“肾阴虚”相对应的方剂要素:阿胶、鸡子黄、芍药。

2.6 厥阴病方证要素分析 厥阴主风木,下连少阴寒水,上承心包相火,同时厥阴与脾胃,有木土相克关系。厥阴为病,肝失条达,木火上炎,脾虚不运,易出现上热下寒的病理变化,为厥阴病的代表证,治宜清上温下,乌梅丸为代表方剂。

如表12所示:乌梅丸可理解为包含有以下四个“方-证要素对应”关系:

(A)与证候“上热”对应的方剂要素:黄连、黄柏。

(B)与证候“下寒”相对应的方剂要素:附子、干姜、桂枝、川椒、细辛。其中附子、干姜、桂枝通阳散寒,川椒、细辛又具杀虫功效。

(C)与证候“气血两亏”对应的方剂要素:人参、当归。

(D)与证候“蛔虫内扰”对应的方剂要素:乌梅、米饭、蜂蜜。乌梅“以苦酒渍乌梅一宿”,更益其酸,入肝,生津、益阴、止渴、涩肠、止泻、安蛔。全方以米饭、蜂蜜为丸,不仅和胃缓急,又有诱杀蛔虫之意。

3 “方-证要素对应”的临床意义

刘渡舟教授指出[2]:“凡是学习《伤寒论》需要讲求方法,然后得其门而入,才能做到登堂入室,事半而功倍”,“《伤寒论》这堵墙很厚,怎样才能穿入?这是一个至关重要的问题”,“要想入《伤寒论》这堵墙,必须从方证的大门而入”。所谓方,指方剂;证,指证候、病机。认识疾病的关键是辨“证”,治疗疾病的主要武器是“方”,方与证乃是仲景医学的核心。

从辨证论治思维过程来分析,就是按照患者的各种信息反馈,探求患者病证与所选用方案最佳匹配的过程,就是追求“方”与“证”最佳匹配的过程[4]。临证之时,通过辨证,确定了主要病机,此时若能找到与其相对应的方剂(经方、时方或验方等)便可直接选用该方。但是,临床情况往往是复杂的,假如辨证所得的病机比较复杂,无法找到与之相应的方剂,则可将复杂的病机分解为数量相对局限、内容相对清晰的“证候要素”,根据以往所掌握的方剂学知识,提取相应的“方剂要素”临证组方,或选择较为接近的方剂进行加减化裁,即是“方-证候要素对应”的组方原则。

医案一则:某,女,29岁。2005年2月16日就诊。习惯性流产3年。症见面色晦暗,下肢水肿,太息乏力,舌暗淡,边尖红,苔白,脉弦。证属脾虚水停、肝郁血瘀,治以健脾利水、疏肝活血,药用:茯苓30 g、猪苓10 g、泽泻10 g、柴胡10 g、白芍10 g、枳实10 g、炙甘草6 g、泽兰10 g、茜草10 g。先后服药3个多月约80剂,诸证明显改善后停药。停药1个月后怀孕,足月顺产一女婴,母子健康。

按语:本案处方针对脾虚水停、肝郁血瘀病机,治以健脾利水、疏肝活血,选用了三个方剂要素组方:(A)针对“脾虚水停”证候要素,选用茯苓、猪苓、泽泻三药,是源于五苓散中“健脾利水”的方剂要素;(B)针对“肝郁”证候要素,选用柴胡、枳实、白芍、炙甘草即四逆散,取其疏肝理脾,治肝郁脾虚;(C)针对“血瘀”证候要素,选用泽兰、茜草药物组合,出自刘渡舟教授柴胡活络汤。如此配伍和组合,既遵循了传统方证相对理论,又体现了“方-证要素”的对应性,从而提高组方用药物的靶向性,增强组方用药对病机的针对性。

应该指出的是,由于中药大多具有一药多能的特性,从而导致中医方剂具有复杂性和方药配伍的多重交叉关系[5]。同样,经方“证候要素”与“方剂要素”的对应关系,也并非只是线性关系。其中有一药多能,交叉对应,非线性对应等多种情况。本文按六经分证,选取部分经方进行“方-证要素”解析,仅为举例而已。目的在于抛砖引玉,在辨证论治思想指导下,启迪临床组方用药思路。

[1]李宇航.谈“证候要素”与“方剂要素”[J].中华中医药杂志(原中国医药学报),2009,24(2):117-121.

[2]刘渡舟.方证相对论[J].北京中医药大学学报,1996,19(1):3-5.

[3]王永炎,张启明,张志斌.证候要素及其靶位的提取[J].山东中医药大学学报,2006,30(1):6-7.

[4]王阶,汤艳莉,何庆勇,等.方证对应在中医辨证体系构建中的思考[J].中华中医药杂志(原中国医药学报),2009,24(9):837-839.

[5]王绵之.王绵之方剂学讲稿[M].北京:人民卫生出版社,2005:376.