我国原产地规则的应用研究

——基于投入产出的分析

张胜满,雷昭明,丁嘉伦(中国人民大学经济学院,北京100872)

我国原产地规则的应用研究

——基于投入产出的分析

张胜满,雷昭明,丁嘉伦

(中国人民大学经济学院,北京100872)

摘要:我国现行原产地规则的合理性主要通过增加值标准反映出来。基于投入产出模型,通过KPWW方法可以核算出我国出口产品中国内增加值的比例,进而对原产地规则的合理性进行分析。从产业和行业层面来看,我国原产地规则中的增加值标准是合理的。而从贸易方式角度看,一些从事加工贸易的企业还达不到增加值标准的要求,大量国内增加值极低的产品被打上了“中国制造”的标签,我国的原产地规则存在一定的不合理性。

关键词:原产地规则;增加值标准;加工贸易

原产地指的是货物的法定“经济国籍”,是货物最初的开采地、组装地或生产地。原产地规则是确定产品原产国的法律、法规和行政程序的总称,原本是海关实行各类贸易政策的一项中性的贸易政策工具。我国现行原产地规则的制定,主要参照《中华人民共和国进出口货物原产地条例》以及海关总署出台的《关于非优惠原产地规则中实质性改变标准的规定》,这两项条例明确了我国各类原产地标准,主要包括税目改变标准、增加值百分比标准和加工工序标准。这3类标准各有优劣,我国在签订自由贸易协定时一般以税目改变标准和增加值百分比标准为主标准,并根据本国产品特征添加相应的补充条款。

自20世纪70年代开始,传统的贸易模式正经历着越来越深刻的变革,我国参与国际化生产的程度也在不断加深。一方面,运输、通讯及信息科技业的高速发展使得贸易成本不断降低,传统的产业间贸易逐渐向产业内贸易、产品内贸易拓展;另一方面,随着经济全球化和区域经济一体化的深入发展,为了协调国家之间贸易和投资之间的复杂性,各种新型的国际规则不断建立,以WTO和各类区域性贸易协定(RTA)为代表[1]。与传统贸易模式不同,在产品内贸易中,为了节约成本,跨国公司可以将某种产品的各个生产工序人为分散开,遍布各个国家或地区,以充分利用各个国家的资源及禀赋优势。这种“碎片化”生产的结果是进口品中含有非进口国的成分越来越多。作为各类自由贸易协定的重要组成部分,原产地规则也随之变得越来越复杂,其在贸易中的角色也由传统贸易统计工具逐渐变为维护国际贸易既得利益的一种新型的非关税壁垒。

从我国现行的各类标准来看,税目改变标准在操作上较为简便,判断精度低;而加工工序标准比较宽松,判定时随意性比较大。本文认为这两种判断标准是纯粹的理论或程序意义上的改变,判断程序较为简单但不够准确。增加值标准则将产品的生产放在全球经济一体化以及产品价值增值过程“碎片化”的大背景下,以出口产品的本国的增值部分作为判断依据,能够较为准确地反应产品发生本质改变的产地,即原产地。尽管如此,增加值标准的具体制定步骤和原则却无法得知,对于不同的出口目的地、不同的出口行业以及不同的贸易方式,缺乏细致的区分,导致无法判断其合理性。

一、文献综述

随着贸易成本的不断降低以及各种区域性贸易协定的出现,国家之间的分工逐渐由“产业间分工”、“产业内分工”走向“产品内分工”。根据成本最小化原则,跨国公司将某种产品的研发、设计、生产、加工、组装和售后服务等环节分散在不同的国家或地区,把产品的生产过程和价值增值过程割裂开,再通过国际贸易或者跨国FDI的形式联系起来。这种模式导致生产不再局限于某一国家或地区,产品也不再是单纯的“国家制造”,而逐渐走向“世界制造”,其结果是国家之间被同一产品的不同生产环节连接起来,形成了产品生产的“全球价值链”或者“全球生产网络”[1]。目前,对产品内分工的研究集中在其动因以及核算方法上。在动因解释上,Dixit和Grossman等以要素禀赋差异为核心的比较优势和以规模经济为核心的新贸易理论为基础,系统解释了产品内分工产生的动因[2-4]。在核算方法上,Feenstra等较早使用了投入产出表来度量产品内贸易程度[5]。随后Hummels等提出了垂直专业化指标VS(vertical specifacation)的概念[6],用来度量一国直接及间接附加值概念,而HIY方法的成立依赖于两个关键的假设:首先,无论产品是出口还是用于国内的最终消费,需要有相同的进口投入程度,显然对于主要从事加工贸易的中国来说,对中间品的进口依赖大于对消费品的进口依赖;其次,进口产品不含国内创造的价值。如果一国使用的中间品在边境反复进出,即“出口—进口—再出口—再进口”,该假设显然不成立[7]。Daudin等改进了HIY方法,提出了测算重复进口情况下国内增加值的计算方法[8]。Koopman等提出了KPWW核算方法,在汲取HIY及DRS方法的基础上,通过构建全球多部门的投入产出数据库,将两国贸易模型成功拓展至区域和全球模型,重新对一国贸易增加值进行核算[9]。

关于原产地规则的研究,则集中在其对资本流动和贸易流量的影响上。在资本流动方面,Bombarda和Gamberoni考察了逐渐放松的累计条款对中间品厂商的影响,发现生产率最低的企业可能会由于进口国选择余地的扩大而停止出口,同时,放松的累计规则会增加中间品贸易[10];Supperamaniam等认为,原产地规则使得企业不惜提高成本,放弃在全球内配置产业链并将部分中间品生产转移至区域内,这种行为违反了比较优势原则,降低了资源配置效率[11]。在对贸易流量的影响方面,Estevadeordal和Suominen运用扩展的引力模型发现,欧盟的原产地规则总体上来说限制了贸易流量,若将累计条款放松至斜边规则,贸易流量将会增加50%,且原产地规则对中间品的影响更显著,较高的关税水平会抵消放松的累计规则[12]。与之相反,Gasiorek和Augier运用倍差分析法比较了两组贸易量,分别为受到原产地规则累计条款影响的双边贸易流量和不受影响的贸易流量,发现以增加值形式计算的原产地含量水平对贸易的影响有正面效应[13]。

可以看出,对于原产地规则的研究集中在其对资本流动和贸易流量的影响上,而对于产品内分工和全球价值链的研究,则集中在分工的动因以及核算方法上,在产品内分工的视角下研究我国原产地规则应用的文献还没有。由于产品内国际分工所导致的“全球价值链条”具有显著的地区性,这使得地区贸易协议成为目前区域协定的主要载体,而作为规范各类产品“法定国籍”的原产地规则则成为地区贸易协议的重要组成部分。本文试图利用KPWW方法,核算我国出口产品中国内和国外增值部分,以检验原产地规则中关于增加值部分的合理性。

二、模型及数据

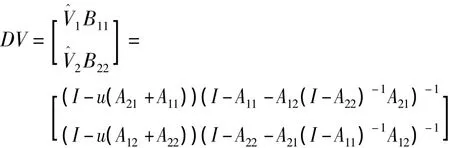

根据投入产出分析表中的横向平衡关系,任一国家的产出均被用作两国最终消费品或者中间投入品,因此可以得到

总产出=中间投入+最终需求=(国内中间投入+海外中间投入)+(国内最终需求+出口),即

XY=AYYXY+AYSXS+YYYYYS,r,s=1,2

式中:下标r代表中国,下标s代表外国。Xr和Xs是N×1的产出向量,代表中国与外国N个可贸易部门总产出。Yrr和Yrs是N×1的产出向量,分别代表中国最终需求与中国对海外的出口。A代表N×N的直接消耗系数矩阵。其中,Arr代表中国总产出中将中国产品视为中间投入品的直接消耗系数矩阵,Ars代表海外总产出中将中国产品视为中间投入品的直接消耗系数矩阵。上式可拓展为两部分组成的区域投入产出模块,即

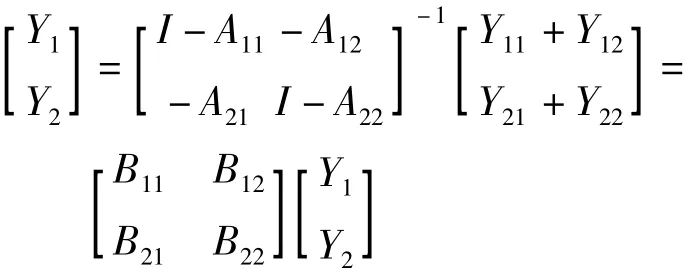

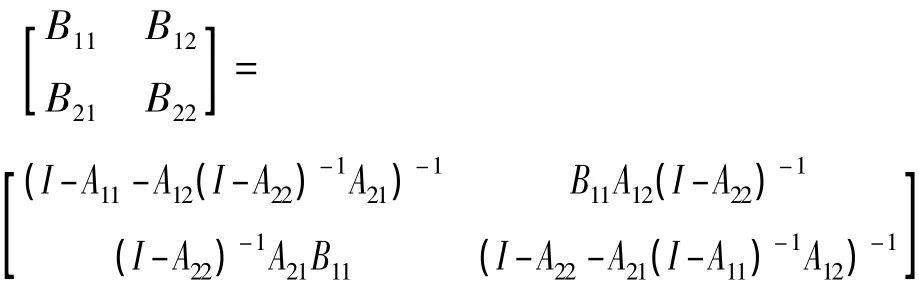

上式可进一步改写成里昂惕夫逆矩阵形式,即

Bsr代表N×N的里昂惕夫逆矩阵,表示r国增加一单位的最终消费能够引致s国Bsr单位的产出,Yr是N× 1的矩阵,代表对r国最终产品的使用,上式也可简写为X=(I-A)-1Y=BY,其中X和Y是2N×1的向量,A和B是N×N阶矩阵。计算可得

根据投入产出分析表中的列向平衡关系,得到

总产出=中间品+价值增值,即

根据定义,增值率为单位向量减去直接使用本国产品和间接使用国外进口中间品之和,即

国内增值率

国外增殖率

从而利用投入产出表计算得出中国和外国贸易进出口,即

本文的主要数据来源由欧盟委员会资助、多个研究机构合作开发的WIOD数据库。主要方法为KPWW投入产出核算方法,用来判断原产地规则中普遍存在的增加值标准的合理性。假设每个国家有N个部门生产可贸易品,每个部门的产品或被用作直接消费,或被用作其他产品生产的中间投入品,国家之间没有贸易壁垒,贸易完全自由,两国互相向对方出口最终产品和中间投入品,假设世界由中国和外国两个国家组成,中国国内增值部分的核算结果可以作为衡量我国原产地规则中增加值标准适用性的标准之一。

三、经验研究及结果分析

1.分产业核算

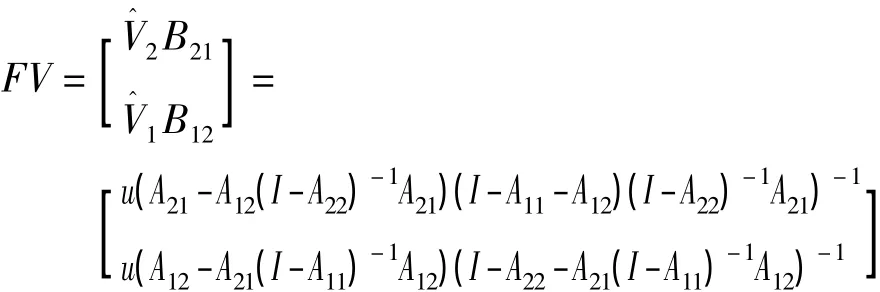

图1列出了3大产业出口增加值的国内部分,可以看出,第一产业国内增加值最高,第二产业最低,第三产业居中。3大产业的国内增加值部分均经历了1995—1998年的缓慢攀升;1998—2004年的迅速下降;2004—2009年的迅速回升以及2009—2011年的下跌过程,第二产业的国内增加值比第三产业平均低6.1%。

我国签订的各个自由贸易协定中,关于增加值百分比的标准集中在30%~60%区间,可见,如果以标准最高的中国-哥斯达黎加自由贸易协定(35%~60%)为上限,只要出口产品的国内增加值大于60%,就可以认为该产品原产于中国。从产业层面的核算结果看,3大产业中国内增值部分最低值也远远超过60%(2006年制造业部门的77.4%),可以认为,由中国出口的所有产品都原产于中国。从产业层面看,我国签订的各个自由贸易协定对于增加值标准的规定是合理的。

2.分行业核算

为了进一步研究各个行业的异质性特征,判断增加值含量标准是否适用于不同的行业,我们重新对29个行业的增加值按照KPWW方法进行了分解,并根据Johnson和Noguera的方法,将各制造业行业归类到中高和高技术、中低技术、低技术3类行业[14]。

从行业平均来看,国内增加值均在80%以上,增加值标准依然合理。行业层面的增加值呈现出与产业增加值相同的波动趋势,从1998年开始一路走低,在2009年大幅回升后重新呈现下降趋势。

从不同技术层级的制造业来看,低技术行业的国内增加值最高,中低技术和中高技术行业国内增加值较为接近,分别比低技术行业低了6.4%和7.8%。我们认为,技术密集型行业的核心环节往往被跨国公司掌握,出口企业只能赚取低廉的加工组装费用,导致国内增值部分反而偏低。

图1 三大产业RVC

从具体的行业来看,电气和光学设备、石油和炼焦加工业国内增值率较低,分别为70.1%和70.5%,前者在2011年国内增值仅为57.5%,这两个行业都是典型的“两头在外”行业,即原材料和零部件主要靠进口,进行简单的加工生产后销往国外。金融中介和农林牧渔业国内增值率最高,前者贸易成本高,可贸易性不强,产业链上的不同环节大部分在国内;而后者产业链较短且集中,无论是开采养殖还是加工环节都集中在国内,进出口产品多数被直接消费,不会用作中间投入。

3.分贸易方式核算

从产业和行业角度来看,我国原产地规则中增加值标准是合理的,但是这两者的划分标准较为粗略,无法反映出行业内部从事不同贸易类型的企业特征。从产业层面看,加工贸易占比较多的第二产业增加值最低,从行业层面看,第二产业中的电气和光学设备,石油、炼焦加工业这两个增值率较低的行业恰好又是从事加工贸易占比较高的行业。

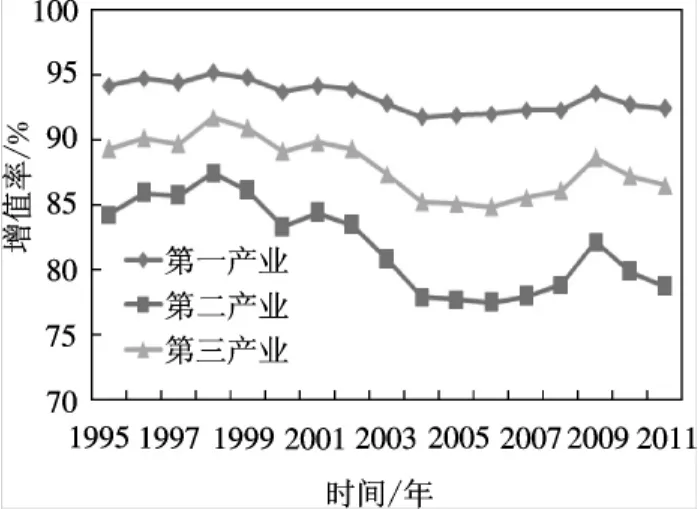

从1995—2001年,加工贸易贡献了我国外贸顺差的绝大部分,个别年份加工贸易顺差甚至超过了总顺差,可见我国的外贸结构中加工贸易占有举足轻重的地位(见图2)。那么加工贸易的增值率如何呢?为了定性描绘加工贸易对我国整体出口增值率的影响,我们统计了1995—2011年海关统计数据各类加工贸易的名义增值率①(见图3),来料加工贸易国内增值率一直低于40%,进料加工贸易和总体加工贸易在2007年之前也一直低于40%,按照我国现行的增加值含量标准,绝大部分加工贸易出口产品都不能算作“中国制造”。然而这些产品却被认为是原产于中国并纳入了海关统计,一方面夸大了我国的外贸规模;另一方面,加工贸易增加值较低,如果将加工贸易和一般贸易同等对待,就会有增加值标准被高估的可能。

图2 我国各类贸易顺差统计②

图3 我国各类加工贸易名义增加值率

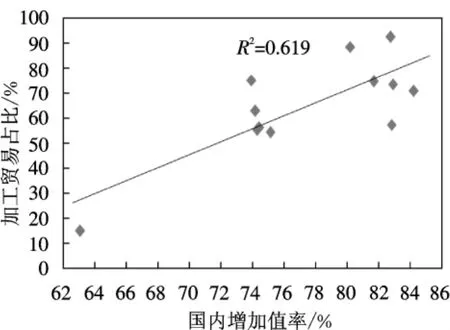

为了进一步运用本文的核算结果定性分析加工贸易对增加值的影响,本文选取了第二产业中有代表性的12个行业③,研究这12个行业2002年、2007年出口的国内增加值与行业出口中加工贸易占比的关系,结果如图4和图5所示。相关系数分别为0.589 1和0.619 9,可以看出,加工贸易占比较多的行业,出口过程中国内的增加值较低。对于来料加工贸易,本土企业从国外进口一定的原材料和零部件,按照外商的要求进行简单的组装加工后,将成品交由外商进行销售,本土企业只赚取低廉的加工费用,较少使用本国原材料,出口时本国的增加值较低是在所难免的。进料加工贸易同样是从国外进口原材料和零部件,与来料加工不同的是,最终的制成品由本土企业自行进行销售,拥有自主定价权,并且在后续生产过程中可以选择性地多使用本国原材料,这是进料加工贸易的国内增加值高于来料加工的原因。尽管如此,由于核心技术和零部件的缺失,进口原材料仍然占据了制成品成本的大部分,进料加工同样面临着增加值率较低的局面。

由于加工贸易存在增值率低的特点,在同一行业内部从事不同贸易类型的企业可能在增加值上有较大差异。在我国签署的各类自由贸易协定中,对于增加值标准的规定都是国家或者行业层面的,对于不同贸易方式的规定几乎没有,一些增加值极低的产品被打上了“中国制造”的标签,大量从事简单组装加工,然后外销的产品被计入了中国的贸易顺差。

图4 2002年RVC与加工贸易占比关系

图5 2007年RVC与加工贸易占比关系

四、结语

我国签订的各个自由贸易协定中,关于增加值百分比的标准集中在30%~60%区间。采用KPWW方法核算,显示我国3大产业、各个行业都是符合原产地标准的。进一步区分贸易方式却发现,我国现行的原产地规则对于部分加工贸易行业并不适用,原因是这些行业存在大量从事来料加工和进料加工贸易的企业,这些企业只是从事简单的组装工作,国内增加值极低。尽管如此,受特定的贸易方式所限,他们的产品也被认为原产于中国,被打上了“中国制造”的标签,而我国目前的原产地规则可能并不适用于这类企业。

本文认为,针对不同行业的生产特征和贸易方式,我国应当制定更加精细的原产地增加值规则。由于加工贸易和一般贸易存在贸易本质和属性上的差别,对同一行业甚至同一企业内部不用贸易方式下的产品应当区别对待,当加工贸易使用国内原材料少,国内增值部分低,应当制定更为严格的原产地增加值规则;一般贸易较多的使用了国内成分,标准应当相对宽松;同时,一些简单的来料加工、贴牌生产的产品不应当再被贴上“中国制造”的标签。在我国积极加入各类双边及地区性贸易协定,以及上海自贸区不断发展和完善的背景下,企业的业务类型和贸易方式呈现多样化,各类国际中转、采购、分销、配送、转口贸易和出口加工业务不断深化,需要我们制定和利用好精细化的原产地规则。

除此之外,要加快促进我国加工贸易转型升级。改革开放以来,外贸一直是我国经济增长最重要的引擎。然而传统的来料加工和进料加工很难涉及营销、设计等高附加值环节,出口规模的扩大并没有带来大幅的技术进步和收入分配改善。在外部需求疲弱,低成本比较优势逐渐减弱的大背景下,推动加工贸易企业的转型升级成为当务之急。一是要逐步减少专门针对来料和进料加工的保税优惠政策;二是加强对研发、营销、品牌建设等服务环节的支持,鼓励企业延长高端产业链、提高质量档次和附加值,加速形成以创新技术品牌和绿色低碳以及质量服务为核心的出口竞争新优势。

注释:

①计算公式为:名义增加值=出口额-进口额/出口额×100%

②数据来源是海关总署,该计算并不如KPWW模型精确,只是趋势性描述。

③在WIOD数据库中,制造业部门共有14个行业。石油、炼焦加工业是2011年增加值最低的行业,但在进行行业匹配时,2002年、2007年有大量缺省值,故在这里省去此行业。电力、煤气、自来水供应业为非贸易行业,一并省去,剩余12个行业。

参考文献:

[1]Baldwin R.21st Century Regionalism:Filling the Gap Between 21st Century Trade and 20th Century Trade Rules [R].Geneva:WTO Staff Working Paper,2011.

[2]Dixit A K,Grossman G M.Trade and protection with multistage production[J].The Review of Economic Studies,1982,49(4):583-594.

[3]Jones R W,Kierzkowski H.The Role of Services in Production and International Trade:A Theoretical Framework[R].New York:University of Rochester-Center for Economic Research,1988.

[4]Krugman P,Cooper R N,Srinivasan T N.Growing world trade:Causes and consequences[J].Brookings Papers on Economic Activity,1995:327-377.

[5]Feenstra R C,Hai W,Woo W T,et al.Discrepancies ininternational data:An application to China-Hong Kong entrept trade[J].American Economic Review,1999:338-343.

[6]Hummels D,Ishii J,Yi K M.The nature and growth of vertical specialization in world trade[J].Journal of International Economics,2001,54(1):75-96.

[7]李昕,徐滇庆.中国外贸依存度和失衡度的重新估算:全球生产链中的增加值贸易[J].中国社会科学,2013 (1):29-55.

[8]Daudin G,Rifflart C,Schweisguth D.Who produces for whom in the world economy?[J].Canadian Journal of E-conomics,2011,44(4):1403-1437.

[9]Koopman R,Powers W,Wang Z,et al.Give Credit Where Credit is Due:Tracing Value Added in Global Production Chains[R].Cambridge:National Bureau of Economic Research,2010.

[10]Bombarda P,Gamberoni E.Firm Heterogeneity,Rules of Origin and Rules of Cumulation[R].Geneva:HEID Working Paper,2008.

[11]Supperamaniam M.Suggested Rules of Origin Regime for EAFTA[R].Makati City:Philippine Institute for Development Studies,2008.

[12]Estevadeordal A,Suominen K.Rules of origin:A world map and trade effects[J].The Origin of Goods:Rules of Origin in Preferential Trade Agreements,2004(7):1214-1245.

[13]Augier P,Gasiorek M,Lai T C.The impact of rules of origin on trade flows[J].Economic Policy,2005,20(43): 567-624.

[14]Johnson R C,Noguera G.Accounting for intermediates: Production sharing and trade in value added[J].Journal of International Economics,2012,86(2):224-236.

Research on the Application of Rules of Origin in China

—Based on Input-Output Analysis

Zhang Shengman,Lei Zhaoming,Ding Jialun

(School of Economics,Renmin University of China,Beijing 100872,China)

Abstract:The rationality of the current rules of origin in China is mainly reflected by the regional value-added criteria (RVC).Based on the input-output model,the extent of domestic value added(DVA)in exports of China can be calculated by using the KPWW method,and the rationality of the rules of origin can then be analyzed.From the sector and industry perspective,China's RVC in rules of origin is reasonable,but from the trade mode view,some enterprises engaged in processing trade are not up to the requirements of RVC,as plenty of products with low regional value have been tagged“Made in China”.Thus rules of origin in China are to some extent unreasonable.

Keywords:rules of origin;regional value-added criteria;processing trade

通讯作者:张胜满,zhangshengman@ruc.edu.cn.

作者简介:张胜满(1991—),男,博士研究生.

基金项目:中央高校基本科研业务专项基金资助项目(15XNH045).

收稿日期:2014-08-29.

中图分类号:F741.2

文献标志码:A

文章编号:1008-4339(2015)03-215-06