大学生英语学习归因方式与四级成绩的相关性研究

王硕 高莲中 刘娜娜

摘要:以维纳的归因理论为理论基础,运用定量研究的方法,对燕京理工学院328名非英语专业学生的归因方式进行了研究,并分析了学生的归因方式与大学英语四级成绩的关系。研究结果表明,在英语学习成败归因中,能力归因最能预测自我定位为成功的英语学习者的成绩变化,而情境最能决定自我定位为失败的英语学习者的成绩变化,二者都与四级成绩呈正相关。

关键词:归因方式;能力;情境;努力;运气

中图分类号:H310.422

文献标志码:A

文章编号:1001-7836(2015)03-0119-05

一、引言

自从1986年教育部考试中心举行全国大学英语四、六级考试开始,改革的步伐就没有停止过。近两年,大学英语四、六级考试的改革更是层出不穷,一年一改。2012年12月22日举行的四、六级考试采取“多题多卷”的新模式,此举意在杜绝作弊行为,打击兜售答案牟利的不法行为。自此一直沿用这种模式。2013年8月17日,全国大学英语四、六级考试委员会宣布,从2013年12月份的考试起,四、六级考试的试卷结构和测试题型将进行局部调整。调整后,四级和六级的试卷结构和测试题型相同,取消完形填空,翻译题由单句翻译变成与考研题相同的整段翻译,分值提升到15分,快速阅读改为了匹配阅读,分值不变,难度加大。这些调整或者改革无论是对提高大学英语考试的效用,还是对促进大学英语的健康发展,都具有非常重要的意义。

二、研究背景

大学英语四、六级考试的改革必将带动大学英语教学的改革。本研究立足燕京理工学院,始于2013年1月,预计终于2015年1月,历时两年。这期间,国家教育部考试中心刚好宣布了一系列的改革措施,同时,燕京理工学院也由北京化工大学北方学院更名而来。之后,学校宣布,能否通过大学英语四级考试不影响学生获得毕业证。这无疑给燕京理工学院的大学英语教学提出了一个巨大的难题,学生还会认真学英语吗?老师还会认真上课吗?带着这些疑惑,该研究试探性地分析了教师和学生的成败归因方式,以期探索促进大学英语教学改革的方法。

归因是指个体对自己或他人行为的原因加以解释和推测的过程。归因理论最初是由海德(F.Heider,1958)在《人际关系心理》中提出来的。海德指出人的行为的原因可分为内部原因和外部原因。维纳在海德的人际知觉归因理论和罗德的制控观理论的基础上对行为结果的归因进行了系统探讨,提出了归因的三维模式和六个因素,即将归因分为内部归因和外部归因、稳定性归因和非稳定性归因、可控归因和不可控归因三维模式,以及自身能力、努力程度、任务难度、运气好坏、身心状况和其他六大因素。

维纳(1980)还认为,每一维度对动机都有重要的影响。在内外维度上,如果将成功归因于内部因素,则会产生自豪感,从而动机提高;归因于外部因素,则会产生侥幸心理。如果将失败归因于内部因素,则会产生羞愧感;归因于外部因素,则会感到生气。在稳定性维度上,如果将成功归因于稳定因素,同样会产生自豪感,从而提高动机;归因于不稳定因素,则会产生侥幸心理。如果将失败归因于稳定因素,将会产生绝望感;将失败归因于不稳定因素,也会生气。在控制性维度上,如果将成功归因于可控因素,则会积极地去追求成功;归因于不可控因素,则会产生绝望感。

维纳的归因理论被广泛地应用于各个领域,如Lewis&Daltroy(1990)把归因理论运用于医学领域,Graham(1991)则专注于将归因理论运用于研究学生的学习动机,Skehan(1991)则将归因理论运用到研究二语习得。在国内,归因理论也被广泛地运用于各个领域,其中也有不少研究人员将其运用于教育实践领域。如秦晓晴(2002)发现不同英语水平的英语学习者在归因和归因理解上差异较大。张庆宗(2002)指出,不正确归因对今后学习动机的激发和保持有负面影响。李昌真(2004)发现被试均把英语学习归因于不稳定因素、可控因素和内在原因。李昌真(2009)还发现不同水平的英语学习者对成败归因存在明显差异。朱剑飞(2010)则发现大学生的归因方式存在缺陷。朱山姊,龚艳萍(2013)表明,成绩不同的学生对归因方式存在不同的理解。

本研究主要以维纳的三维度、六因素的归因理论为指导,设计调查问卷对燕京理工学院英语学习者的归因方式进行调查和统计分析。

三、研究设计

(一)研究对象

本研究采取整班抽样的方式,从燕京理工学院2011级学生中随机抽取了六个学院六个专业共12个班级的学生填写问卷调查表。发放问卷346份,收回的有效问卷有328份,其中男生140人,女生188人。包括会计专业60人,国贸专业50人,法学专业64人,计科专业55人,汽车专业53人,视觉专业64人。所有受试者均于2013年6月参加了全国大学英语四级考试(CET-4)。该次考试的成绩是本次研究的主要数据资料。

(二)研究工具

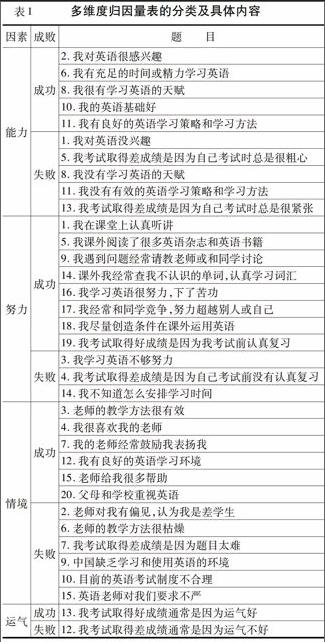

本研究采用问卷调查的方式。问卷为“大学生英语学习成败归因调查问卷”,主要参考Weiner(2000)归因理论的三维度、六因素设计而成,分为“英语学习成功归因量表”和“英语学习失败归因量表”两个量表。该问卷要求受试者先自我定位,定位为成功的英语学习者填写“英语学习成功归因量表”,定位为失败的英语学习者则填写“英语学习失败归因量表”。量表的条目是按照能力、努力、情境和运气这四个可能影响英语学习成败的因素编制而成的。各个因素的条目数不等,其中,成功归因量表的能力因素下面包含2、6、8、10、11五个条目,努力因素下面包含1、5、9、14、16、17、18、19八个条目,情境因素下面包含3、4、7、12、15、20六个条目,运气因素下面只包含13这一个条目。失败归因量表的能力因素下面包含1、5、8、11、13五个条目,努力因素下面包含3、4、14三个条目,情境因素下面包含2、6、7、9、10、15六个条目,运气因素下面只包含12这一个条目。条目的分类和具体内容见表1。此量表采用Likert五级量表记分,分别为:1=非常反对;2=反对;3=既不同意也不反对;4=同意;5=非常同意。受试者根据题目内容回答自己的认识与态度,按照同意的程度进行选择。分数越高表明该因素对成功或失败的影响越大。

在探索性研究中,问卷内在信度检验结果显示,“英语学习成功归因量表”的Cronbach alpha系数为0.75,“英语学习失败归因量表”的Cronbach alpha系数为0.78,表明这两个量表的内在一致性较高,测量的结果也比较可靠。

除了以上量表外,本研究还对受试者的基本情况进行了调查,包括受试者的性别,专业,入学考试成绩,模拟一考试成绩,2013年6月四级考试预期目标等。问卷不要求受试者写出自己的姓名,这样做是为了让受试者放下顾虑,如实地回答问卷所提的问题,反映出自己的真实想法。由于此次问卷调查的时间是在正式参加四级考试前,因此受试者无法写出自己的四级考试成绩。不过,在制作该问卷时,制作者特意提问入学考试成绩和模拟一考试成绩这两项,因为这两次成绩都已经存档,并且在填问卷时,特意要求问卷发放老师提前将受试者的这两次成绩整理出来放在大屏幕上让学生查阅,以防有的同学忘记分数将这两栏空着。这样一来,研究人员就可以轻而易举地根据这两次成绩大致推测出学生姓名,等到四级成绩出来后再从全校学生的四级成绩中筛选出受试者的四级成绩。

该研究为了检测数据和受试者的归因是否存在一致性,在问卷的最后还出了一道主观选择题,要求受试者从众多影响英语学习的因素中选择自认为最影响英语学习成败的三个因素。

此外,该研究还制作了一份“教师归因倾向调查问卷”,就是将“大学生英语学习成败归因调查问卷”转换一下人称,站在老师的角度去评判学生英语学习成败的因素。由于参与填写问卷的老师人数不够,未达到定量研究的最低标准,因此,此份问卷的数据只作为参考,没有进行深入分析。

(三)数据处理

为保证问卷调查能有效实施,在正式调查之前,研究人员随机抽取了一个专业中的两个班级52名非英语专业学生(这部分学生不参加正式问卷调查)进行前测,将容易产生误解的某些条目的语言表达在措词上进行相应的修改。于2013年5月的同一周时间内,对所有受试者进行集体问卷调查。问卷由六位参与研究的任课老师在课堂上说明填写问卷的要求,并强调受试者要排除外界对自己评价的影响,从主观的角度对自己语言学习成功与否做出判断并予以归因。此外,针对探索性研究中受试者可能会答两个量表和主观选择题部分可能会选择超过三个以上选项的情况,需要任课老师重点提醒,以保证回收问卷的有效性。问卷采取匿名的形式,由六位任课老师输入Excel表之后再汇总而成。根据学生在问卷中的自我定位,受试者已经分为两组:自我定位为成功的英语学习者和自我定位为失败的英语学习者。在此基础上,该研究就以学生的归因方式为自变量,以四级成绩为因变量,用SPSS16.0进行多元回归分析。

四、研究结果

调查结果显示,在填写问卷的328名非英语专业本科生中,有151人自我定位为成功的英语学习者,占受试的46%。有177人自我定位为失败的英语学习者,占受试的54%。自我定位为成功的英语学习者中男生59人,女生92人;自我定位为失败的英语学习者中男生81人,女生96人。在后续的研究中,就依据这个自我定位为成功或失败的英语学习者将受试者分为两组进行分析,以下简称为“成功组”或“失败组”。

(一)受试者的主观归因方式

首先将问卷最后的一道主观选择题的选项根据制定问卷的四种归因方式分为四组,其中能力因素包含的选项有语言天赋,学习能力,学习兴趣,学习方法,学习动机,英语基础;情境因素包含的选项有学习环境,老师的水平,老师的教学方法;而努力因素和运气因素都只有一个包含自身的选项,选择题部分多了一个附加因素,然后统计出这些选项在所有因素中的比重,结果见表2。从表2可以看出,大部分同学将学习成败归因于能力。由于这只是一个百分比的粗略统计,膨胀或压缩了某些因素,没有太大的说服力,但值得注意的是,在自我定位为失败的英语学习者中选择情境因素的人数超过了选择努力因素的人数。这为接下来的研究提供了某些线索。

(二)受试者的归因方式与四级成绩的相关分析

以受试者的四级成绩为因变量,以问卷中预设的四因素(能力、努力、情境、运气)为自变量对所有数据进行多元回归分析,虽然在主观定位为成功或失败时存在个别学生对自己期望过高或估计太低的问题,但四级成绩的平均值也能基本反映成功组和失败组的差异,见表3。

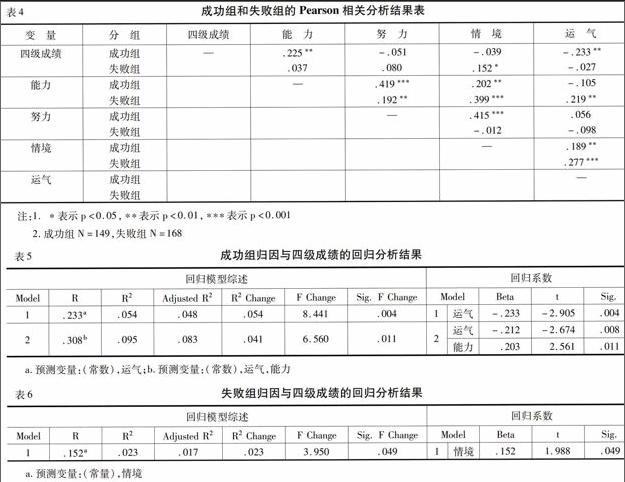

多元回归分析输出结果中的Pearson相关分析结果显示(见表4),在成功组中,影响英语学习成败的四因素中的能力因素与四级成绩呈正相关,其相关系数为0.225,p<0.01。而在失败组中,能力因素与四级成绩则呈显著正相关,其相关系数为0.037,p>0.05。在成功组中,努力、情境和运气这三个因素都与四级成绩呈负相关,相关系数分别为-0.051,p>0.05;-0.039,p>0.05;-0.233,p<0.01。在失败组中,努力因素与四级成绩呈显著正相关,相关系数为0.080,p>0.05;情境因素则与四级成绩呈正相关,相关系数为0.152,p<0.05;运气因素与四级成绩呈负相关,相关系数为-.027,p>0.05。

2 成功组N=149,失败组N=168

从以上数据可以发现,成功组认为能力因素与四级成绩呈正相关(r(149)=0.225,p<0.01),能力越强,四级成绩越高。数据还显示,运气因素与四级成绩呈负相关(r(149)=0.233,p<0.01),将四级成绩高低归因于运气这类外在的不稳定的因素不会影响其努力程度。而失败组则认为情境因素对四级成绩影响最大(r(168)=0.152,p<0.05),把英语学习成败归因于情境这类稳定的不可控制的外部因素,这将不利于今后的英语学习。教师在今后的教学中要特别注意,对于能够促进学生学习的积极归因要进一步强化,对妨碍学习的消极归因要及时纠正。

(三)受试者的归因方式与四级成绩的回归分析

该研究以四级成绩为因变量,以受试者的归因方式为自变量,对变量进行了逐步回归分析。表5是成功组归因与四级成绩的回归分析结果。从结果中可以看出,回归模型2中的统计数据F值具有显著性(p<0.05),由此可见,回归模型2具有显著性。这也表明,自变量运气和能力反映了四级成绩的差异。在回归系数表中,运气和能力因素的Beta系数分别为-0.212和0.203,t具有显著性(p<0.05),因此,回归系数也具有显著性。

从失败组归因与四级成绩的回归分析结果(表6)中可以看出,回归模型中的统计数据F值具有显著性(p<0.05),由此可见,回归模型具有显著性。这也表明,自变量情境反映了四级成绩的差异。在回归系数表中,情境因素的Beta系数为0.152,t具有显著性(p<0.05),因此,回归系数也具有显著性。

五、讨论与结论

通过以上分析可以发现,影响成功组的四级成绩的主要因素是能力,影响失败组的四级成绩的主要因素是情境。虽然在主观选择题部分或多或少突显了这两个因素,但回归分析更好地证明了这点。由此可见,自我定位不同的学生对归因方式有不同的理解,从而做出了不同的选择。成功组的学生认为能力因素最能影响四级成绩。他们将成绩归因于能力这种内部的稳定的不可控因素,这是一种积极的归因方式,有利于使其感到重大的自我价值感。此外,成功组的学生还认为,英语成绩的高低与运气这类外在的不稳定的不可控的因素呈负相关,这也体现了成功组学生的一种积极归因的方式。而失败组的学生则认为情境这种外在的不稳定的不可控的因素是影响其四级成绩的主要因素,这是一种消极归因,不利于学习者的成绩提高。

因此,作为一名教师,应该不去责备学生的归因方式,而应站在教师的立场合理引导学生形成积极归因,有技巧地纠正学生的消极归因。因此,教师应该多与学生沟通交流,关注学生对英语学习的看法,提高学生学习英语的兴趣。教师在评价学生的学业成绩时,要以学生自身的提高为标准来进行评价,而不是与其他同学进行比较。在平时的教学中,教师要为学生提供中等难度的学习任务,尽量照顾大部分学生,让“吃不饱”和“吃不下”的同学课后多花时间自我钻研,引导大部分学生进行积极归因,纠正少数同学的消极归因。

(责任编辑:刘东旭)