权力·网络·诗文:南宋中晚期的儒、释交游

摘 要:南宋中晚期,世俗精英与佛教高僧的往来交游达到新的高潮。促成这一历史现象的原因包括仕人的心理需求,佛教自身的思想、实践、制度、文化之发展变迁,权力中心南迁,“五山十刹制”的创立等。在两方的交往中,丛林一方的师承谱系体现出很大的影响。两方之间的诗文酬唱甚为频繁,在高僧的语录和佛史僧传中留有大量的记录,涵盖儒佛之辩、谈禅论净、死生之事、时政关怀。

关键词:南宋中晚期;五山十刹制;师承谱系;儒释互动

作者简介:孙梦曦,女,香港中文大学宗教与文化学系硕士、香港理工大学学士。

[中图分类号]:I206 [文献标识码]:A

[文章编号]:1002-2139(2015)-21-0-010

一、引言

宋代官僚群体与佛教之关系,算得上是宋史与佛教史研究中比较热门的课题,相关学术成果不再少数。然而,长久以来,学界的目光过多地集中在苏轼、黄庭坚等北宋中期著名的文人士大夫的佛因禅缘,而于南宋中后期仕林与丛林的多方位交流则着墨有限。就笔者目力所及,相关的研究屈指可数,包括真观的《禅宗的开悟与传承:大慧宗杲襌师及其士大夫弟子的典范》、黄敏枝的〈南宋四明史氏家族与佛教关系〉一文、张如安的《南宋宁波文化史》中的〈史氏家族与佛教〉一章、唐燮军、孙旭红的《两宋四明楼氏的盛衰沉浮及其家族文化:基于《楼钥集》的考察》中的〈崇佛〉一节。目前,对此一课题着力最深,成就最著的学者当属旅居美国的黄启江。黄教授先后发表了四部相关专著,包括《一味禅与江湖诗》、《静倚晴窗笑此生:南宋僧淮海元肇的诗禅世界》、《无文印的迷思与解读: 南宋僧无文道璨的文学禅》、《文学僧藏叟善珍与南宋末世的禅文化:《藏叟摘稾》之析论与点校》。黄教授的所搜集和考察的主要史料为汉地佚失已久的僧人诗文集,现今只存于日本,如《中兴禅林风月集》、《物初胜语》、《无文印》、《藏叟摘稾》、《北涧文集》、《北涧诗集》等。从史料价值、视角广度、材料析论三大指标来看,黄教授的一系列著作代表了此一领域的最高研究水平。尽管考察的史料和阐释的视角有所不同,仍对本次研究有着不可或缺的启示。

本次研究的课题为南宋末期宁、理、度三朝(1194-1279)江南丛林与官僚群体的往来交游。考察的史料包括《卍新纂续藏经》中保存的三十六份禅师语录,1和《枯崖漫录》、《佛祖统纪》、《续佛祖统纪》、《释氏稽古略》、《南宋元明禅林僧宝传记》、《五灯全书》等五部僧传佛史,《宋史》中的官员传记,及《钱塘遗事》、《齐东野语》、《癸辛杂识》、《咸淳遗事》等时人笔记。下文将首先介绍此一课题牵涉的历史的宏观脉络与大事因缘;然后整理出禅师语录和佛史僧传中高僧与官僚交游的记录;接着,将结合当时的政治和宗教背景,来揭示相关记录背后的其潜在规律与意义;最后,将对两方往来酬唱之诗文进行分类和举例阐释,力求全面、充实、立体地呈现出仕林与丛林之交谊的内涵。

二、历史背景

任何现象都不可能凭空产生或孤立存在。宋代禅林与仕林的之间的频繁自有其天然成因与宏观背景。自太平兴国二年宋太宗大幅扩充进士名额以来,民间的读书风气得到了显著的提升,从而使得宋代读书人的数量和学养明显高于前朝历代。2另一方面,两宋之政坛,党争、党禁接连不断,官员进出起落较前代更为频繁。心中疑惑苦闷者,往往转向佛教义理的慰藉和交游方外的洒脱,苏轼、黄庭坚、王安石等人莫不是如此。因此,可以说佛教对宋代官僚有着天然的吸引力。

再看丛林一方。从唐末至宋初,宗密、智圆、赞宁、知礼、契嵩等宗门领袖已主动放弃了佛教精神价值与义理体系的独立性与独特性,提倡“三教同源”、“三教同归”说,3积极参与祈雨、祈晴、祝寿、祭典等官方活动。4接受中央与地方对僧尼管理和寺院事务之干预的增强。5总而言之,从意识形态、实践活动、组织建制等三大方面全方位地向世俗权力靠拢,是中国佛教发展的大势和宋代佛教的主要特征。此外,因读书之风盛行,宋代僧人的文采学识也于前代有所提升,不少甚至以精通经史子集、诗词文章着着称,为数不少的禅僧甚至已经“文士化”、“士大夫化”,例如倍受欧阳修、范仲淹推崇的契嵩大师,及文采风流的惠洪、祖可、如晦等诗僧。高僧留下的语录、公案、拈诵、评唱,创作示偈、颂古之参习逐渐成为寺院禅修行生活的一大功课。由是,禅林文化由“不立文字”变为“不离文字”。 由此观之,丛林与官场之交集的进一步扩大,亦是佛教自身的思想、实践、制度、文化之变迁发展的必然结果。

进入南宋,山林与仕林的联系更加紧密,二者之间的往来交游达到新的高潮。除了上文论述过的天然亲和因素外,更重要的原因在于宋室南渡的“大事因缘”。高宗定都杭州(后改称临安)之后,江浙地区遂成为政治、经济、文化中枢之所在。自东晋至北宋,东南沿海就是海内佛教最盛之处。6江南一带更是名山名刹遍布,义理思辨活跃,山门宗派林立,名僧大德辈出,民众崇信成风。其间,虽经历了唐武宗灭佛和宋徽宗短暂的抑佛崇道,但是都未能扼杀江南地区的佛教信仰,反而有促进代谢之功。置身于权力的“重辐射区”,江南丛林的风貌不太可能原封不变;生于斯、长于斯、业于斯、游于斯,南宋的官僚群体亦不太可能于佛风无动于衷。例如,权力精英家族修建功德寺院为祖先陵墓守卫、祈福,已经蔚然成风,直接引起了江南寺院数量的大幅增长。根据南宋中后期的时人笔记和地方志记载,临安府、台州府、严州府、绍兴府、庆元府等通都大邑的佛寺数量皆达数百之多。7权力中心转移到江南,不仅为丛林带来的“量变”,更促成了“制变”,即“五山十刹制”的创立。为数众多的功德寺已在世事变幻中湮没无闻;唯独这套制度,不仅留下了真实可靠的记载,更一举奠定了近世江南丛林的等级格局,深刻影响了东南地区的佛教文化;漂洋过海之后,甚至直接塑造了日本佛教的制度与文化风貌。对南宋中晚期丛林与仕林之交游的探讨,须在二者之间的天然亲和因素、权力中心南移、“五山十刹制”创立的宏观脉络中展开,尤应以“制变”为重。

三、“五山十刹制”

有关“五山十刹”的文字和图像史料,横跨宋、元、明三代,不在少数。从宋元之际的只言片语,已然可以得到出重要结论。《净慈寺志》称“宋在东南, ……尊表五山, ……而净慈在其中”;8《金华黄先生文集》称“雄踞乎万井中而隐然为一大丛林, 五山十刹殆无以尚也。”9由此可知,“五山十刹”是南宋地位最高的佛教寺院,是名山大寺的代名词与比较的标尺,并且这样的地位是由政治权力所赋予和认证的。理宗开庆元年(1259年),日僧开堂彻通入宋,巡礼东南名寺,特意绘制“有五山十剎图”二卷,带回日本,作效仿之用。10这再次证明了“五山十刹”在当时佛教界的核心地位。另一方面,寺与制并不是一回事,“五山十刹制”指得又是什么呢?据明初宋濂的〈住持净慈禅寺孤峰德公塔铭〉记载,“逮乎宋季,史卫王奏立五山十刹,如世之所谓官署。其服劳于其间者,必出世小院,候其声华彰着,然后使之拾级而升。其得至于五名山,殆犹仕宦而至将相。”11由此可见,“五山十刹制”的实质在于,寺院官署化,住持之位等级化,以官僚升迁的程序为模板来任命僧人。虽然僧官制度,自后秦已始,之后历代皆沿用改进以管理佛教事物;虽然由皇帝亲自下旨或地方官员延请某名僧任某名寺的住持,在北宋时已完全制度化,但是,世俗权力如此深度介入宗门事物,如此强力形塑丛林的格局,是前所未有的。可以说“五山十刹制”是世俗权力干预宗门发展的缩影与最高峰。12

据明人田汝成的记载,南宋册封的禅院“五山”为:临安的径山寺、灵隐寺、净慈寺、宁波的天童寺、育王寺;禅院“十刹”为:临安中天竺寺、湖州道场寺、温州江心寺、金华双林寺、宁波雪窦寺、台州国清寺、福州雪峰寺、建康灵谷寺、苏州万寿寺和虎丘寺。当代学者将这份名单与日僧撰写的《禅林象器笺》中的相关记载作比对,认为其基本可信。13从中可以看出,“五山十刹”,大多集中在两浙东路和西路,是“权力辐射”最强的地带。其中,等级最高的“五山”,有三座位于帝都临安;两座位于宁宗、理宗两朝高官辈出的明州。奏立“五山十刹制”的史弥远就是明州史氏家族的第二代丞相,而史家自其父史浩起,就是有名的檀越。14 我们有理由相信,“五山十刹”之地位的确定与等级的细分,并非全然依据十五座寺院在佛教内部的地位,寺院与皇室、重臣、地域官僚集团的关系亲疏,也是一大重要因素。15此种“近水楼台先得月”的现象,是考察高僧与官僚交往时,一个不能忽视的维度。

四、交友脉络

《卍新纂续藏经》中保存有三十六份活跃于南宋中晚期的禅师语录和六部佛史僧传,蓝吉富教授主编的《禅宗全书》皆有收录。研究上述史料,可以发现至少有三十四位佛门高僧与官场中人有着或深或浅的交游往来。三十四位高僧之中,结交官僚数量较多的有十位,他们是晦岩法照(五位)、无准师范(五位)、石田法熏(五位)、介石智朋(五位)、西岩了惠(五位)、痴绝道冲(四位)、松源崇岳(四位)、无门慧开(四位)、偃溪广闻(四位)、龙源介清(四位)。这仅仅是本次研究所考察的史料中所明确提及的。16黄启江教授研究了现存于日本的六种僧人文集和收录于《四库全书》、《续修四库全书》中的僧人诗作。据他统计,南宋中后期,交游范围更为广泛的僧人当属北涧居简(三十五位)、橘洲宝昙(二十八位)、物初大观(十六位)、无文道灿(十四位)、 17藏叟善珍(十六位)。18僧人交往的官僚之中既有当世的宰辅重臣,如史弥远、郑清之、吴潜、孟珙、贾似道等;亦有远离权力中心且仕途不甚如意者,如陈贵谦、林希逸、朱熹、王埜、汤千等人。此外,史玠卿、史弥远、史嵩之、史宅之皆出一族,可见四明史氏的佛教信仰是代代相续,根深蒂固的。概括而言,晚宋的高僧并非专事结交高官权贵的势利眼。不论官位尊卑,只要于佛教有意者,大概是来者不拒的。

《五灯全书》中录有三十四位高僧的生平历程,目录部分列有自达摩至清初数千位禅宗高僧的法号和师承谱系。可以看出,他们中十六位曾担任过“五山十刹”的住持,包括痴绝道冲(育王寺)、19石田法薰(灵隐寺)、 20西岩了惠(天童寺)、21希叟绍昙(雪窦寺)、22笑翁妙堪(育王寺)、 23北涧居简(净慈寺)、 24大川普济(灵隐寺)、25物初大观(育王寺)、26偃溪广闻(径山寺)、27淮海元肇(径山寺)、28藏叟善珍(径山寺)、29介石智朋(双林寺)、30无准师范(径山寺)、31松源崇岳(灵隐寺)、32枯禅自净(天童寺)33、龙源介清(道场寺)、 34等。除了双林寺位于浙江金华外,十三位高僧所住持的名刹皆位于权力精英云集的临安和明州两地。径山、灵隐、净慈在属临安府辖下;育王、天童、雪窦则在明州境内。至此,高僧与官僚之交游往来中的“五山十刹”维度已经趋于清晰:惟高僧才能吸引、折服权力精英;与之相交后,声名愈盛,或得到荐举,方有机会得到敕命统领“五山十刹”的殊荣;所谓“一登龙门,身价百倍”,更多的位高权重者接踵而至,往来酬唱之间,禅师本人的声名则更上一层楼。此种“水涨船高”的逻辑,其实极易理解。

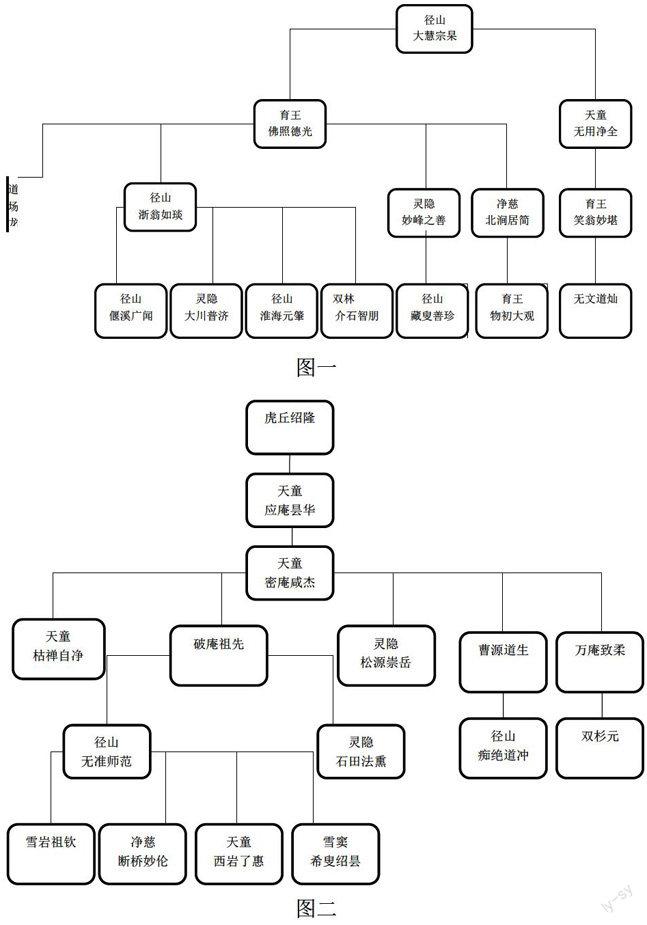

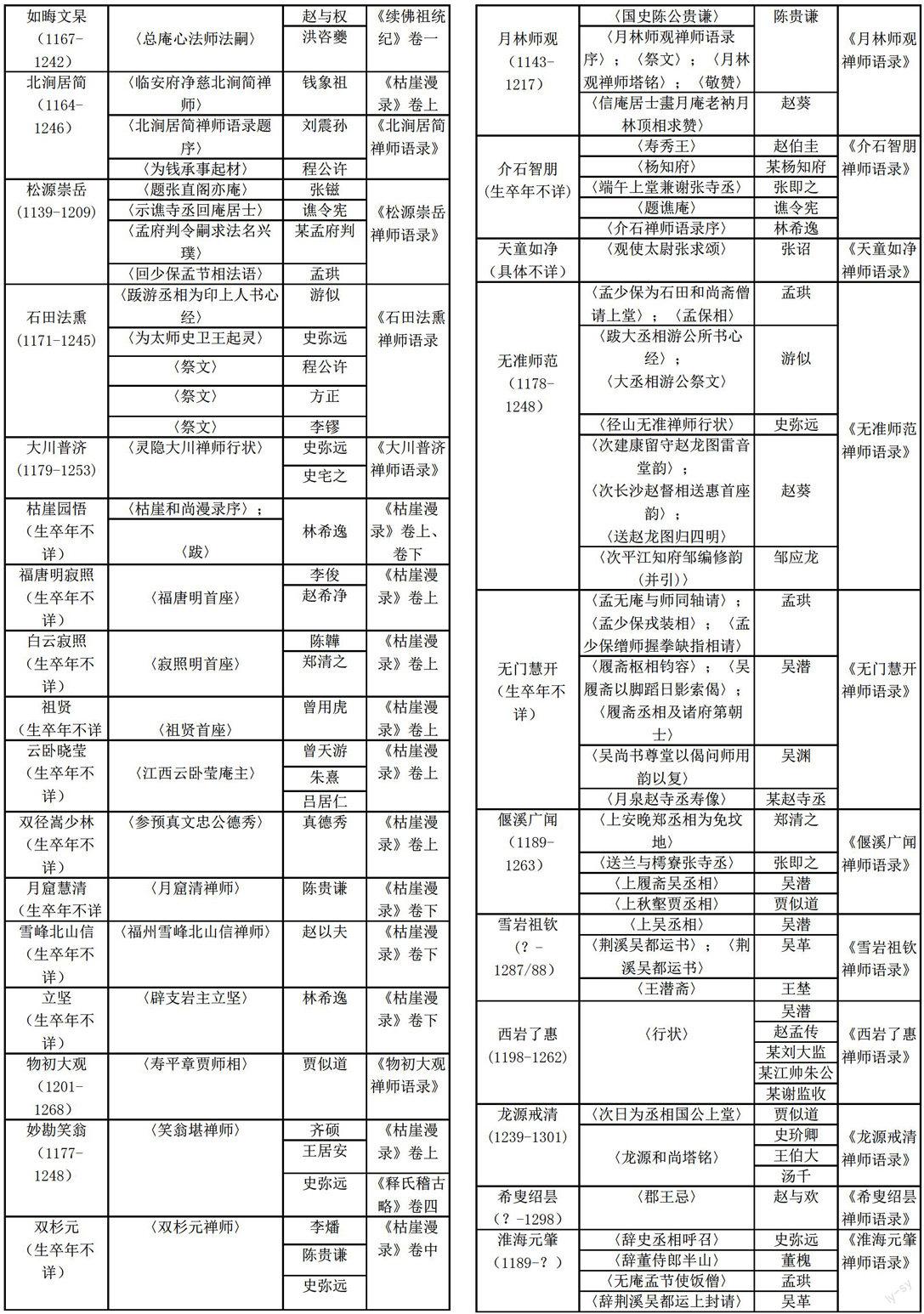

根据《五灯全书》目录部分列出的师承关系,可知上述十六位高僧尽数出自大慧宗杲和虎丘绍隆两门(见图1、图2)。而宗杲和绍隆都是圆悟克勤的得意弟子,皆属于临济宗杨岐派。由此可见,自圆悟之后,杨岐派的一家独大,已是不争的事实。其中,偃溪广闻、大川普济、淮海元肇同出浙翁如琰门下;介石智朋和藏叟善珍师承妙峰之善;西岩了惠和希叟绍昙都是无准师范的弟子;北涧居简是物初大观的老师。同门之内,师徒、平辈之间“声气相通,互相提携,往来串连”,是自然而然,情理之中的。一人闻名,连带惠及本门众僧,这便体现了关系网络的力量。由此便不难解释,为何杨岐一派的两门僧人,三代师徒,都与士大夫关系密切,并得以入主“五山十刹”。当然,这并不意味着杨岐一脉专事攀附权贵,除此之外,别无他能。能够统领国朝至为尊贵的寺院的僧人,定非凡品。深入研究过南宋佛教制度文化的王仲尧曾经评价道,南宋“是中国历史上一个特殊的充满文化创造精神的时代,五山禅僧成为那一个特殊时代的文化代表。他们有三大共同特点:一、皆学养深厚,于佛学及诸学如、易、儒、道、阴阳数术、诗文、书画等皆功底精湛,加之人格杰出,故能成为当世名师;二、皆长袖善舞,因为特殊的文化和寺院体制,作为佛门领袖,领导所住寺院,需要经营有方,于丛林管理绩效突出,非纯为书斋型学者;三、皆不拘一格,富于人格魅力。表现在海阔天空,视野高远,如对己对人、对门风法嗣,往往胸怀博大,不拘一格。” 35王仲尧教授的观察甚为精准,高僧与官员的诗文往来便是极佳的佐证。

图一

图二

五、诗文酬唱

高僧的语录和文集中有不少嘉例,涉及到的话题和内容十分广泛。由于篇幅所限,笔者只能归纳出较有代表性的四类,略作阐释。其中,从高僧与官员的佛儒之辩和谈禅论净之中,可以看出前者广博高绝的才识;从高僧对官员卖弄机锋,不思践行的批评指正中,可以窥得其人格风标。官员的丧葬与寿诞,常常少不了高僧的参与,多少可以算作其长袖善舞的例证。南渡、北伐、时政清浊、相位更迭亦在僧人的视野与关怀之内,不可谓其狭隘逼仄。

(一)佛儒之辩

若论才华智识,高僧与士大夫皆是第一流的人物。两方的诗文相酬中,常常可以见到佛儒之辩,你来我往。学识之广,见解之精,功力之深,令人折服。

官僚多为科举出身,这便决定了他们的儒学底色。接触佛教之初,于佛儒之异心存疑窦乃至偏见,是再正常不过之事。破除这种消极认知,是接引他们进入佛门宝藏的第一步。这不仅考验僧人的佛法修为,也要求他们须对从先秦至朱、陆的儒家学说有着深入的了解。至于文章说理之功力,更不能在话下。能够兼具三者的僧人,必是法门龙象。应对自如,情理双说,接引有缘,水到渠成,亦不足为奇。譬如,雪岩祖钦曾写了两封上千字的长信给吴革,以明其志,劝其游。〈荆溪吴都运书〉中,有如下之论:

窃观,圣人之道,与如来之道,同一道也,未尝二也。圣人之道,则率性;如来之道,则见性……虽率与见异,而性则同也。非独圣人与如来,同此一性;自曾子子思孟轲以降,至于近世伊洛、晦庵、水心,及荆溪安抚都运侍郎,正脉绵绵,接踵而臻圣人之域,莫不同此性也。……愿于正三纲、修五常之暇,略移一瞬,以照释氏之宗。则见圣人之道,与如来之道,同一揆矣。昔李翱相公见药山……无尽居士见兜率……山谷道人见晦堂……与夫从上道学诸巨儒,莫不尽与释氏游,而相与握手于至妙至玄之表。36

文中说吴革是程朱道统学问的“正脉”,应非虚语。由此可见,吴革很可能碍于「道学君子」的正统性身份而于佛门殊胜之外逡巡徘徊,不愿进前。雪岩和尚由是而先说古往今来的儒家圣贤与释迦佛祖,其道不殊,其性不异;再劝吴革尝试释氏体证之法,亲证儒释二道实“同一揆矣”。说理完毕,又举出李翱、张商英、黄庭坚等著名儒家士大夫与佛门中人相互友好,共砺修为的事迹,劝其效仿珠玉之先。

对于吴革这样学问德养俱佳的士大夫,高僧大德是极愿意费时费墨,与之说理论学的。雪岩继续写道:

又谓,孔孟之说如是,伊洛之说又如是,晦庵象山之说又如是,是以见此个道理。无穷极也,然而理既无极,事亦无极。……事不自立,因理而显,理即心也。……事本无名,因理而得,心即理也。即天地万物,四时代谢,治乱兴亡,以见此心,是理之无极也。……无极之极,是为太极,太极乃中也。中也者即天地万物。喜怒哀乐,未具以前,清虚之至理也。……其为中也,圆同太虚,非欠非余,能平高下,不堕有无。即吾佛氏所谓正法眼藏,孟氏所谓浩然之气,孔氏所谓一贯之道,以是融会。儒之与释,虽门户不同,道之所在,只一也。37

理学中的各派学说和“无极”、“太极”、“中庸”、“天理”等高深概念,雪岩全能信手拈来,最后着落在圆融智慧、无滞无碍的中道学说。在雪岩看来,理学家口中的“太极”和“中庸”与佛家的“中道”只是名称上的不同,而本质无异,故谓“道之所在,只一也”。“道”的意涵与理论,是中国哲学的最高层次。大概只有丛林与仕林之中第一流人物间的碰撞,才能达到这样的层次。

(二)谈禅论净

对于已经皈依佛教的居士,高僧们则不在「对塔说相轮」,而是直接开示禅、教、净的核心胜义。如下文,石田法熏赠给孟珙的法语:

腊月五日,有一没量大汉从西方来。突然在山僧面前,寒温语话,一切寻常,幸然无事,无端却言捉得灵山大众真赃。…… 末后又令山僧下转语,有处不得道无处不得说,太无厌生。殊不知,山僧每日着草鞋,在无庺肚里,过了数百遭。既是屋里人,岂得不知不觉?38

禅宗注重自身佛性的开启,文字言语只是方便设施而已。孟珙要与大师谈禅说法,自然就落入了言语的牢笼,与禅宗精神南辕北辙了。因此,石田才说他是“没量大汉”、“太无厌生”。然而,即使居士弟子暂时不得要领,出家人是断不会撒手不管的。大师紧接着便点出“自性本自具足”要义。“既是屋里人,岂得不知不觉”说的就是这番道理。

值得一提的是,孟珙身为武将,其与僧人交往绝非是为了学步士人、附庸风雅。无门慧开说他是“居士身,比丘相”;39师范无准则有佛偈相遗; 由此观之,孟珙的佛教信仰应是十分真诚的,且曾躬身笃行。

官僚的佛学修养有时令高僧都刮目相看。《枯崖漫录》中记有一段丞相郑清之对高僧妙峰之善间的机锋:

尝谒妙峰善禅师。坐定。峰曰:“相公留心此道,还有欢喜处也无?”公曰:

“且坐吃茶。”峰曰:“不是心,不是佛,不是物,相公作么生?”公曰:“低声,低声。”峰曰:“也须子细?”公曰:“描也描不成,画也画不就。”峰默然。老师尝言此,因识之。40

禅师三次发问,郑清之先是避而不答,接着是答非所问,最后干脆直接推翻问题。由此可知,他平素于禅宗的公案语录没少下工夫,否则不可能如此清楚“临济三玄”之“句中玄”的机要。所谓“句中玄”,就是问答脱节、不滞语境、意义隐讳的玄言,表现出“总无佛法知见”的潇洒,41意味着对言语与智识之桎梏的超越。

《枯崖漫录》还记载了著作郎陈贵谦与月林师观的对谈:

尝在乌回与月林观禅师夜坐。林曰:“何是宾中主?”公曰:“头脑相似。”林曰:“如何是主中宾?”公曰:“横按镆鎁行正令,太平寰宇斩痴顽。”复随声曰:“如何是宾中宾?”月林摇手而笑。噫!公之机辩,犹可想见也。42

这一段涉及的是临济宗的“四宾主”之机锋,包括“宾看宾”、“宾看主”、“主看宾”、“主看主”。其中的奥妙非三言两语可以说尽。不过,显而易见的是,陈贵谦已然参悟过了“四宾主”的机关与奥义,并不为言语之具体外境所束缚。禅师得遇根器上乘的行家,即是“四宾主”中最为理想的“主看主”之情境,难免喜从心生。

然而,亦有官员居士参禅学佛全凭一时新鲜、流于浅尝辄止。有道高僧是不会于此客气的。在雪岩祖钦写给丞相的吴潜的信中,有如下语:

昨闻大丞相国公,举此公案,撩拨诸山,亦一时盛事也。净慈云:“同坑无异土,强费分疏。”护国云:“在丞相分上,则神通游戏,门外打之绕。”某亦有一语,要为遮僧,一刀两段,口未开时,分付了也。……今时诸方,往往不本元由。多只认目前声色,弄个业识团子,接耳交头,商量传受,以当参学。古人一时垂慈方便,将楷定规模,依样着语批判,谓之明大法。自己脚根下,一片田地,依旧黑洞洞,不知着落……43

雪岩和其座下的僧人都对吴潜卖弄公案提出了直截了当的批评。从上文中,还可得知,这种门外打转、不求深入、空谈妄语的伪居士,并非少数。想来人的根器良莠不齐,这也是无可避免的。然而此症并非不可医治,无门慧开就曾为吴潜开出“药方”。他在〈吴履斋以脚蹈日影索偈〉中回示到“圆陀陀,光烁烁。明眼人,蹈不着,蹈得着。更买草鞋去行脚”,44意在劝他不要单纯醉心于义理玄思,而是要脚踏实地,笃行实践法门。

(三)死生事大

高僧与官僚的交游,既有思想上的碰撞与沟通—如佛儒之辩和参禅谈佛;又有现实的一面,包括贺寿与悼丧。事实上,佛教世俗化、大众化的一个重要维度就是主动渗入中国人所重视的风俗礼仪之中,与其全面结合。缝人寿诞之喜,亡忌之悲,佛教都有区别于儒道二家的意识形态和实践活动。尤其是在丧葬之事,佛教圆通解脱的义理似乎更能满足慰藉之需,福报、轮回的观念更易占据未亡人的想象。这想必也是功德坟寺盛行的部分原因。高僧与官僚的交往自然不会少了此两方面的内容。

僧人参与官员的丧葬之礼,多强调其生前成就之显赫、完满,破解生、死、存灭的之分别见与执年。例如,石田法熏在〈为太师史卫王起灵〉一文中写道:

三界无法,何处求心?四大本空,应无所住。故我太师卫王,乘愿力而来,乘愿力而去。以去来为寂灭之场,以生死为游戏之具。千载一时,百世一人,位兼文武,泽被寰瀛,曾扶杲日,直挂青冥。视伊傅周召,未肯多逊;韦李房杜,莫之与伦。至于相门出相,声光赫奕。二十七考,中书汾阳,亦应避席。……生死二途元不别。二途不别,十字纵横。脚头脚底通霄路,直踏毗卢顶上行。45

佛教以世间三界为妄相空假,瞬息万变,终归空寂。身家性命皆系于因缘之流动与聚散。缘散则失,缘聚则复得,何必执着?因此眼前的损益得失也就不那么紧要了。中国的禅宗,因融入了老庄思想的缘故,更添了一份洒脱自如的游戏态度;再辅以毗卢遮那佛华严净土的许诺,无论是亡灵还是未亡人,都应坦然多了。佛教生死观的殊异智慧,在此则短文中充分地体现了出来。另外,从文中对唐朝名臣的援引比附也可看出,石田和尚不仅可以随说义理,于外典经史,亦有广博涉猎。

再看北涧居简为钱象祖丧事撰写的〈为钱承事起材〉(作者按:“起材”意为抬棺起行):

洪范所陈。箕子五福。不有善人。其何能足。一曰寿。七十者稀。君余一纪。万事既足。所欠者死。二曰富。赤手起家。子孙诜诜。乃积乃仓。如冈如陵。三曰康宁。面不曾皱。睡则合眼。饭来开口。四攸好德。以贤为则。先进野人。如此标格。五考终命。晚而益劲。生死到来。如入禅定。有一于此。足以称怀。五者备矣。岂不贤哉。末后句。弗安排。一念西之。花随步开。某人。惟心真净土。无去亦无来。46

同石田和尚相似,北涧居简亦长于经史子集,援引比附,禅净兼说。这大概是当世高僧的共性。此则短文的特别之处在于透露了北涧与亡者之间所交匪浅。泛泛之交多止于形式客套,是不太可能于对方的早年经历和家族生活有此种程度的了解,也不太可能于这类场合直陈亡人“万事既足,所欠者死。”此文的平实与〈为太师史卫王起灵〉的华丽形成鲜明的对比;文辞差异的背后,大概是深厚友谊与“逢场作法”的区别。

至于,僧人寄予官员的贺寿诗文,则多是吉庆呈祥与歌颂褒扬之语。除文采不俗外,似乎乏善可陈。比如物初大观曾作〈寿谦斋史资相三首〉,第一首中有“钟作良弼才,还以扶皇极。……德兮大且久,八荒开寿域。菊苞团晓露,璀璨黄金明。品格固自殊,正色不变更”之语。47当然,还有一些诗作借着生日之喜,道出了宰辅重臣最重要的心事。比如,无门慧开的〈贺吴丞相生日〉:

大地春回是诞辰。松篁难改四时青。

寿星不老福无尽。常在中天伴月明。48

“寿星”指得自然是吴潜;“常在中天伴月明”则在祝愿吴潜永居相位、伴君佐政,这才是此首祝寿诗的真意。

(四)时政关怀

僧人与官员的交往通信中常常透露出历史情怀与时政嗅觉。比如道灿(1213-1272)的〈上丞相郑青山〉中有“向来北望中原眼,空在苍波白鸟间”49之句,透露出的无奈、伤感、南渡之遗痛,与陆游那句传唱千古且至今仍出现在中学课本中的“遗民泪尽胡尘里,南望王师又一年”,竟有异曲同工、回环互文之妙。想来道灿写下此诗寄予丞相郑清之的时候,中原故地虽已脱离金人之手,但是旋即又被蒙古铁蹄蹂躏,沦为征战杀伐之域。

端平元年正月(1234年),名将孟珙攻破蔡州城,捣灭金廷残余势力,一雪“靖康之耻”,亦短暂燃起了尽复故土的希望。无门慧开在为其上堂说法时,称赞他“忠心如铁,破蔡灭金,守黄剿贼。雪百年二帝难雪之耻,成中兴四将未成之业”,50使得“天回地转,海水腾波。草木昆虫悉沾恩惠……雕弓已挂狼烟息,万国歌谣贺太平。”51其中不乏过度乐观溢美与形式礼节之嫌,但这恐怕是时人对孟珙功绩与国家局势的普遍情绪与认知。想来“二帝之耻”与“中兴之业”,是百年以来南宋有志臣民的“最深乡愁”与“终极关怀”。即使是道灿和与慧开等出家衲子,也不能于此置身事外。

时政的清明或混沌,出家人居于山林,却看在眼里,明在心上。身在权力的“重辐射区”之中,又与士人官宦相知相熟,若说没有立场与见解,倒是难以置信。淳佑末年,吴潜拜相的时候,受到理宗殊宠的偃溪广闻曾寄诗一首,“合从龙首便黄扉,尽谓登庸十载迟。自是袖中霖雨手,肯令勋业颂皋夔。一新更化改弦初,人语驩声蔼道途。僧自深禅湖上寺,不知身世在唐虞”。52所谓“唐虞之世”,不知是反讽,还是恭维。淳祐末年,理宗已然失掉了进取之锐气,开始宠溺美色、奸宦、佞臣,国势和朝政皆尽显颓势。值此之时,吴潜擢迁相位,无疑为混沌的朝政时局带来了一丝希望。既然是道贺之诗,难免有溢美之辞。但是,细读诗句,便可发现,时局之昏暗和吴潜的贤能与威望,偃溪早有耳闻,亦对其除弊兴利乃至力挽狂澜之前景抱以厚望。对于国家与民族之命运的担忧,山林衲子与仕林清流并无二致。

六、结论

北宋时期,丛林与官场之交集的扩大,一方面出自仕人之心理需求,同时又是佛教自身的思想、实践、制度、文化之变迁发展的必然结果。进入南宋,二方之间的往来交游愈发紧密频繁,达到了新的高潮。除了上述天然亲和因素与必然发展趋势外,更重要的原因在于,宋室南渡之后,权力中心转移到佛教圣地,直接促成了“五山十刹制”的创立。此种制度的实质在于寺院官署化,住持之位等级化,按照官僚升迁的程序来任命僧人。世俗权力如此深度、强力地形塑丛林的格局,是前所未有的。可想而知,“五山十刹”的确立,并非全然依据十五座寺院在佛教内部的地位;所谓“近水楼台先得月”,寺院的位置,其与皇室、重臣、地域官僚集团的关系亲疏,起到不可忽视的作用。对南宋中晚期丛林与仕林之交游的探讨,须在上述宏观背景中展开,尤应以“五山十刹制”为主要维度。

从《禅宗全书》中收录的三十六份禅师语录和六部佛史僧传来看,可至少有三十四位佛门高僧与官场中人有着或深或浅的交游往来。他们中十三位曾担任过“五山十刹”的住持,且全部出自临济宗杨岐派的大慧宗杲和虎丘绍隆两门。一人闻名,吸引权力与文化精英与之相交,连带惠及同门的平辈和徒辈,这便是关系网络的力量。由此则不难解释,为何杨岐一脉的两门僧人,三代师徒,都与士大夫往来酬唱,关系密切,并得以入主“五山十刹”。僧人交往的官僚之中有当世的宰辅重臣,如史弥远、郑清之、吴潜、孟珙、贾似道等;有崇佛之大族的高门子弟,如四明史氏的史玠卿、史嵩之、史宅之;亦有远离权力中心且仕途不甚如意的文化精英,如陈贵谦、林希逸、朱熹、王埜、汤千等人。当然,这并不意味着此派专事攀附权贵、望族、高士,无能而寡德。能够折服精英人士并够统领朝廷至为重视的寺院,必为高僧,决非凡品。从两方往来交游的诗文来看,“五山十刹”的高僧们大都见识广博,学养精深,长袖善舞,视野开阔。

高僧们大都兼通正统知识分子推崇的程朱道学,故能力辩儒家圣贤与佛门诸祖,其教不殊,其性不异;儒之中庸与佛之中道,“只一也”;对于心慕佛法的官员,高僧们则采取禅净结合的接引:既为之开示较为高深的义理和机锋,如言语边见、“三玄”、“四宾主”等,亦力劝其脚踏实地,笃实践行。除了佛儒之辩和禅净接引之外,高僧与官僚的交往亦有现实的一面。后者的丧葬场合,常见高僧以因缘聚散、福报、轮回的义理和西方世界、华严净土的许诺来慰藉未亡人之人,抚其哀思,解其悲痛。每值官员的生日寿诞,亦多有僧人寄予吉庆呈祥与歌颂褒扬之诗文。与悼念和贺寿诗文的形式主义色彩不同,高僧在与官员往来诗偈中透露出的历史情思与时政关怀,却是十分真挚的。靖康之耻,南渡遗痛,中兴大业是南宋有志臣民的“永恒乡愁”,淄衣衲子勘破了红尘俗世,却不曾抛却国族记忆。朝政时局之昏暗,国家民族之命运,亦同样牵绊着出家人。这样的忧国忧民的情怀竟与士大夫无异,难怪两方之交友往来如此紧密频繁,立体而多样。

从宏观的层面来看,研究丛林与仕林之间的联系可以拓宽和加深人们对儒、释互动的理解。以往的相关研究大多局限于思想史、文学史、佛教世俗化等领域,虽然硕果累累,却或多或少忽视了推动历史发展的最关键的力量——人。义理思想的借鉴、交涉是由谁推动的?如何演进的?文学创作上的互动、碰撞是怎样发展的?影响了谁人的生涯中?佛教因何而世俗化?体现在哪些方面?如果我们想解决上述问题,想深入细致的认识横跨千年的佛儒互动,就不能回避人的因素。其次,研究丛林与仕林之间的联系将促使我们重新评估佛教在中国古代文明中的地位。在其名著《为权力祈祷:佛教与晚明中国士绅社会的形成》中,卜正民教授(Timothy Brook)——西方汉学的领军人物之一——曾经深刻地指出深刻地指出“佛教承载了一种文化的意义。”53士绅、官僚流连于佛教,宗教情感只是原因之一,亦有可能是“把寺院作为具有高度文化价值的宝库和象征的文化环境”,54来满足自己对佛教文化的兴趣,抑或是塑造、彰显自己的文化品位。换言之,即使儒家思想和礼仪在政治生活中占据统治地位,即使部分以正统自居的排佛士大夫时时发难,在古代中国的文化生活中,佛教的影响依然不可忽视。对精英阶层而言,与寺院和高僧的联系是个人与家族的“象征性资本”;对普罗大众而言,烧香拜佛和报应、轮回等说法是对他们朴素生存愿望的有效慰藉。特别是在朝廷控制减弱且思想相对自由的分裂时期和王朝中晚期——例如南北朝、晚唐、晚宋、晚明,这种影响更加明显;东南一带,尤其如此。事实上,如果儒教一家独大,垄断一切,中华文明断不会如此丰富多彩,气象万千。同质性过强的文化,不可能具有延绵不断的生命力,更不可能发展成文明。文明的生成与延续直接取决于异质元素之间的关联、碰撞、整合。那种将儒教当做中华文明之同义词的观点,已经可以退出严肃的学术讨论了。

附录

僧人 记录 官僚 出处

智觉顽空(生卒年不详) 〈啸岩虎法师法嗣〉 郑清之 《续佛祖统纪》卷一

赵与

枯禅自镜(生卒年不详) 〈枯禅镜禅师〉 史弥远 《枯崖漫录》卷中

无量崇寿(生卒年不详) 〈无量寿禅师〉 史弥远 《枯崖漫录》卷中

越山法深(生卒年不详) 〈福州越山法深禅师〉 郑清之 《枯崖漫录》卷中

陈韡

痴绝道冲

(1169-1250) 〈痴绝禅师语录序〉 尤煜 《痴绝禅师语录》

〈长宁知军文宗谕请普说〉 文宗谕

〈退灵隐京尹节斋大资相公坚挽辞免〉 赵与

《枯崖漫录》卷下

〈痴绝冲禅师〉 陈韡

晦岩法照

(1185-1273)

〈北峰印法师法嗣〉 钱象祖

《续佛祖统纪》卷一

史弥远

史嵩之

包恢

贾似道

如晦文杲

(1167-1242)

〈总庵心法师法嗣〉 赵与权 《续佛祖统纪》卷一

洪咨夔

北涧居简

(1164-1246) 〈临安府净慈北涧简禅师〉 钱象祖 《枯崖漫录》卷上

〈北涧居简禅师语录题序〉 刘震孙 《北涧居简禅师语录》

〈为钱承事起材〉 程公许

松源崇岳

(1139-1209) 〈题张直阁亦庵〉 张镃

《松源崇岳禅师语录》

〈示谯寺丞回庵居士〉 谯令宪

〈孟府判令嗣求法名兴璞〉 某孟府判

〈回少保孟节相法语〉 孟珙

石田法熏

(1171-1245) 〈?游丞相为印上人书心经〉 游似

《石田法熏禅师语录

〈为太师史卫王起灵〉 史弥远

〈祭文〉 程公许

〈祭文〉 方正

〈祭文〉 李镠

大川普济

(1179-1253) 〈灵隐大川禅师行状〉 史弥远 《大川普济禅师语录》

史宅之

枯崖园悟

(生卒年不详) 〈枯崖和尚漫录序〉;

林希逸 《枯崖漫录》卷上、卷下

〈跋〉

福唐明寂照

(生卒年不详)

〈福唐明首座〉 李俊 《枯崖漫录》卷上

赵希净

白云寂照

(生卒年不详)

〈寂照明首座〉 陈韡 《枯崖漫录》卷上

郑清之

祖贤

(生卒年不详

〈祖贤首座〉 曾用虎 《枯崖漫录》卷上

云卧晓莹

(生卒年不详)

〈江西云卧莹庵主〉 曾天游 《枯崖漫录》卷上

朱熹

吕居仁

双径嵩少林

(生卒年不详) 〈参预真文忠公德秀〉 真德秀 《枯崖漫录》卷上

月窟慧清

(生卒年不详 〈月窟清禅师〉 陈贵谦 《枯崖漫录》卷下

雪峰北山信

(生卒年不详) 〈福州雪峰北山信禅师〉 赵以夫 《枯崖漫录》卷下

立坚

(生卒年不详) 〈辟支岩主立坚〉 林希逸 《枯崖漫录》卷下

物初大观

(1201-1268) 〈寿平章贾师相〉 贾似道 《物初大观禅师语录》

妙勘笑翁

(1177-1248) 〈笑翁堪禅师〉 齐硕 《枯崖漫录》卷上

王居安

史弥远 《释氏稽古略》卷四

双杉元

(生卒年不详) 〈双杉元禅师〉 李燔 《枯崖漫录》卷中

陈贵谦

史弥远

月林师观

(1143-1217) 〈国史陈公贵谦〉 陈贵谦

《月林师观禅师语录》

〈月林师观禅师语录序〉;〈祭文〉;〈月林观禅师塔铭〉;〈敬赞〉

〈信庵居士月庵老衲月林顶相求赞〉 赵葵

介石智朋

(生卒年不详) 〈寿秀王〉 赵伯圭 《介石智朋禅师语录》

〈杨知府〉 某杨知府

〈端午上堂兼谢张寺丞〉 张即之

〈题谯庵〉 谯令宪

〈介石禅师语录序〉 林希逸

天童如净

(具体不详) 〈观使太尉张求颂〉 张诏 《天童如净禅师语录》

无准师范

(1178-1248) 〈孟少保为石田和尚斋僧请上堂〉;〈孟保相〉 孟珙

《无准师范禅师语录》

〈跋大丞相游公所书心经〉;

〈大丞相游公祭文〉

游似

〈径山无准禅师行状〉 史弥远

〈次建康留守赵龙图雷音堂韵〉;

〈次长沙赵督相送惠首座韵〉;

〈送赵龙图归四明〉

赵葵

〈次平江知府邹编修韵(并引)〉 邹应龙

无门慧开

(生卒年不详) 〈孟无庵与师同轴请〉;〈孟少保戎装相〉;〈孟少保缯师握拳缺指相请〉 孟珙

《无门慧开禅师语录》

〈履斋枢相钧容〉;〈吴履斋以脚蹈日影索偈〉;〈履斋丞相及诸府第朝士〉 吴潜

〈吴尚书尊堂以偈问师用韵以复〉 吴渊

〈月泉赵寺丞寿像〉 某赵寺丞

偃溪广闻

(1189-1263) 〈上安晚郑丞相为免坟地〉 郑清之

《偃溪广闻禅师语录》

〈送兰与樗寮张寺丞〉 张即之

〈上履斋吴丞相〉 吴潜

〈上秋壑贾丞相〉 贾似道

雪岩祖钦

(?-1287/88) 〈上吴丞相〉 吴潜

《雪岩祖钦禅师语录》

〈荆溪吴都运书〉;〈荆溪吴都运书〉 吴革

〈王潜斋〉 王埜

西岩了惠

(1198-1262)

〈行状〉 吴潜

《西岩了惠禅师语录》

赵孟传

某刘大监

某江帅朱公

某谢监收

龙源戒清

(1239-1301) 〈次日为丞相国公上堂〉 贾似道

《龙源戒清禅师语录》

〈龙源和尚塔铭〉 史玠卿

王伯大

汤千

希叟绍昙

(?-1298) 〈郡王忌〉 赵与欢 《希叟绍昙禅师语录》

淮海元肇

(1189-?) 〈辞史丞相呼召〉 史弥远 《淮海元肇禅师语录》

〈辞董侍郎半山〉 董槐

〈无庵孟节使饭僧〉 孟珙

〈辞荆溪吴都运上封请〉 吴革

注释:

[1]这三十六份禅师语录分别为:《西山亮禅师语录》、《率庵梵琮禅师语录》、《北涧居简禅师语录》、《物初大观禅师语录》、《偃溪广闻禅师语录》、《无门慧开禅师语录》、《大川普济禅师语录》、《淮 海原肇禅师语录》、《介石智朋禅师语录》、《无文道灿禅师语录》、《龙源介清禅师语录》、《痴绝道冲禅师语录》、《松源崇岳禅师语录》、《无明慧性禅师语录》、《运庵普岩禅师语录》、《虚堂智愚禅师语录》、《破庵祖先禅师语录》、《无准师范禅师语录》、《径山无准禅师入内引对升座语录》、《绝岸可湘禅师语录》、《石田法熏禅师语录》、《剑关子益禅师语录》、《环溪惟一禅师语录》、《希叟绍昙禅师语录》、《希叟绍昙禅师广录》、《西岩了慧禅师语录》、《月涧禅师语录》、《断桥妙伦禅师语录》、《方山文宝禅师语录》、《雪岩祖钦禅师语录》、《高峰原妙禅师语录》、《兀庵普宁禅师语录》、《石溪心月禅师语录》、《石溪佛海禅师杂录》、《虚舟普度禅师语录》、《横川行珙禅师语录》、《月林师观禅师语录》。

[2]李裕民:〈寻找唐宋科举制度变革的转折点〉,《北京大学学报(哲学社会科学版本)》2013年第2期,页98-99。

[3]彭琦:〈宋元时期的三教调和伦〉,《北京社会科序》1999年第2期,页65-71。

[4]汪圣铎:《宋代政教关系研究》(北京:人民出版社,2010年),页297-366。

[5]汪圣铎:《宋代政教关系研究》,页377-406。

[6]程民生,〈论宋代佛教的地域差异〉,《世界宗教研究》1997年第1期,页40。

[7]杨倩描:《南宋宗教史》(北京:人民出版社,2008年),页72-73。

[8]〔元〕虞集合:〈至正二年重修净慈报恩光孝禅寺记〉见《净慈寺志.卷一》,收入《武林掌故丛编》(扬州: 江苏广陵古籍刻印社,1996年),第133页。

[9]〔元〕黄潜:〈平江承天能仁寺记〉见《金华黄先生文集》卷十二,收入《四部丛刊》初编本(北京:商务印书馆,1926年),第121页。

[10]张十庆:《五山十刹图与南宋江南禅寺》(南京:东南大学出版社,2004年),页10。

[11]〔明〕宋濂:见《宋学士文集.卷四十》,收入《四部丛刊》初编本(北京:商务印书馆,1926年),页316页。

[12]刘长东:〈宋代五山十刹寺制考论〉,《宗教学研究》2004年第2期,页105-107。

[13]刘长东:〈宋代五山十刹寺制考论〉,页101-102。

[14]黄敏枝:〈南宋四明史氏家族与佛教关系〉,收入漆侠编《宋史研究论文集:国际宋史研讨会暨中国宋史研究会第九届年会编刊》(保定:河北大学出版社,2004年),页546-575。

[15]刘长东:〈宋代五山十刹寺制考论〉,页107。

[16]见附录。

[17]黄启江:《一味禅与江湖诗:南宋文学僧与禅文化的蜕变》(台北: 台湾商务印书馆股份有限公司,2010年),页8-12。

[18]黄启江:《文学僧藏叟善珍与南宋末世的禅文化:《藏叟摘稾》之析论与点校》(台北:新文丰出版股份有限公司,2010年),页1-2。

[19]见《五灯全书﹒目录》,收入蓝吉富:《禅宗全书》第二十五册(台北:文殊文化有限公司,1989年),页98。

[20]同上。

[21]同上。

[22]同上。

[23]见《五灯全书﹒目录》,收入蓝吉富:《禅宗全书》第二十五册,页96。

[24]同上。

[25]见《五灯全书﹒目录》,收入蓝吉富:《禅宗全书》第二十五册,页101。

[26]同上。

[27]同上。

[28]同上。

[29]同上。

[30]同上。

[31]见《五灯全书﹒目录》,收入蓝吉富:《禅宗全书》第二十五册,页97

[32]同上。

[33]同上。

[34]见《五灯全书﹒目录》,收入蓝吉富:《禅宗全书》第二十五册,页99。

[35]王仲尧:《南宋佛教制度文化研究(上)》(北京:商务印书馆,2012年),页345。

[36]见《雪岩和尚语录﹒卷下》,收入蓝吉富:《禅宗全书》第四十七册。

[37]见《雪岩和尚语录﹒卷下》,收入蓝吉富:《禅宗全书》第四十七册,页404-405。

[38]见《石田法薰禅师语录.卷三》,收入《禅宗全书》第四十五册,页640。

[39]见《无门慧开禅师语录.卷下》,收入《禅宗全书》第四十二册,页28。

[40]见《枯崖漫录﹒卷下》,收入《禅宗全书》第三十二册,页615。

[41]周裕锴:《禅宗语言》(杭州: 浙江人民出版社,1999),页256。

[42]见《枯崖漫录﹒卷中》,收入《禅宗全书》第三十二册,页601。

[43]见《雪岩和尚语录 ﹒卷下》,收入 《禅宗全书》第四十七册,页400-401。

[44]见《无门慧开禅师语录﹒卷下》,收入 《禅宗全书》第四十二册,页26。

[45]见《石田法薰禅师语录.卷四》,收入《禅宗全书》第四十五册,页640。

[46]见《北涧居简禅师语录》,收入《禅宗全书》第四十六册,页41。

[47]许红霞辑著:《珍本宋集五种:日藏宋僧诗文集整理研究(下)》(北京:北京大学出版社,2013年),页565。

[48]见《无门慧开禅师语录﹒卷下》,收入《禅宗全书》第四十二册,页25。

[49]许红霞辑著:《珍本宋集五种:日藏宋僧诗文集整理研究(上)》,页394。

[50]见《无门慧开禅师语录﹒卷下》,收入《禅宗全书》第四十二册,页14。

[51]同上。

[52]见《偃溪广闻禅师语录.卷四》,收入《禅宗全书》第四十六册,页91。

[53]〔加〕卜正民(Timothy Brook)著,张华译:《为权力祈祷:佛教与晚明中国士绅社会的形成》(南京:江苏人民出版社,2005年),页93。

[54]〔加〕卜正民(Timothy Brook)著,张华译:《为权力祈祷:佛教与晚明中国士绅社会的形成》,页107。

参考文献:

专著:

[1]王仲尧:《南宋佛教制度文化研究(上)》。北京:商务印书馆,2012年。

[2]许红霞辑著:《珍本宋集五种:日藏宋僧诗文集整理研究(上、下)》。北京:北京大学出版社,2013年。

[3]汪圣铎:《宋代政教关系研究》。北京:人民出版社,2010年。

[4]张十庆:《五山十刹图与南宋江南禅寺》。南京:东南大学出版社,2004年。

[5]杨倩描:《南宋宗教史》。北京:人民出版社,2008年。

[6]周裕锴:《禅宗语言》。杭州: 浙江人民出版社,1999年。

[7]黄启江:《一味禅与江湖诗:南宋文学僧与禅文化的蜕变》。台北: 台湾商务印书馆股份有限公司,2010年。

[8]黄启江:《文学僧藏叟善珍与南宋末世的禅文化:《藏叟摘稾》之析论与点校》。台北:新文丰出版股份有限公司,2010年。

[9]〔加〕卜正民(Timothy Brook)著,张华译:《为权力祈祷:佛教与晚明中国士绅社会的形成》。南京:江苏人民出版社,2005年。

学术论文:

[1]李裕民:〈寻找唐宋科举制度变革的转折点〉,《北京大学学报(哲学社会科学版本)》2013年第2期,页97-105。

[2]彭琦:〈宋元时期的三教调和伦〉,《北京社会科序》1999年第2期,页65-71。

[3]程民生:〈论宋代佛教的地域差异〉,《世界宗教研究》1997年第1期,页42-51。

[4]刘长东:〈宋代五山十刹寺制考论〉,《宗教学研究》2004年第2期,页105-113页+ 第195页。

[5]黄敏枝:〈南宋四明史氏家族与佛教关系〉,收入漆侠编《宋史研究论文集:国际宋史研讨会暨中国宋史研究会第九届年会编刊》。保定:河北大学出版社,2004年,页546-575。

古籍:

[1]〔元〕虞集合: 《净慈寺志》,收入《武林掌故》丛编本。扬州: 江苏广陵古籍刻印社,1996年。

[2]〔元〕黄潜:《金华黄先生文集》,收入《四部丛刊》初编本。北京:商务印书馆,1926年。

[3]〔明〕宋濂:见《宋学士文集》,收入《四部丛刊》初编本。北京:商务印书馆,1926年。

[4]蓝吉富编:《禅宗全书》第二十五册、三十二、四十二、四十五至四十七册。台北:文殊文化有限公司,1989年。