“之乎者也”没有迷

杨琳

“之乎者也”没有迷

杨琳

孟昭连先生的《破解“之乎者也”千古之迷》(《南京师范大学学报》[社会科学版]2013年第3期,下文简称《破解》),提出一个出人意料的观点:“之乎者也”并非古代口语词汇,而是人为创造的一种书面语符号,兼具断句和提示语气的功能。简单地说,“之乎者也”是古代的标点符号。这一观点确实够“雷人”的,所以喜欢离奇反常之事的媒体纷纷加以报道。然而语言学界对此却是默不作声。常言说“无声就是默许”,莫非《破解》的观点被语言学界默认了?若果真如此,在下“期期以为不可”,所以在此不妨对《破解》的论据略加辨析。

《破解》的第一节论证的是汉语中的“语气词”集中出现于春秋,这种“爆发式”的语言现象不符合语言的发展规律。所以,所谓“语气词”的性质值得怀疑。

释疑:语气词早见于西周时期的文献。下面是一些用例:

尚皆隐哉!(《尚书·盘庚下》)

有王虽小,元子哉!(《尚书·召诰》)

公定,予往已。(《尚书·洛诰》)

呜呼!孺子王矣。(《尚书·立政》)

昔先王受命,有如召公,日辟国百里,今也日蹙国百里。(《诗经·大雅·召旻》)

白圭之玷,尚可磨也;斯言之玷,不可为也。(《诗经·大雅·抑》)

不少学者认为《盘庚》是商代文献,我们这里姑且把它算作西周文献。一般认为,《召诰》、《洛诰》、《立政》都是西周初期的文献,《召旻》、《抑》都是西周末期的诗篇。春秋战国时期语气词进一步丰富,用例众多。可见古汉语语气词的产生符合由简单到丰富的语言发展规律,并不存在什么疑点,所谓“语气词”春秋时期“爆发式”产生的说法并不符合语言事实。

需要强调的是,我们今天看到的先秦文献大都是春秋战国时期的,春秋以前的文献只有《尚书》、《诗经》中的部分篇章及一些出土文献(主要是金文),文献资料多,看到的语气词自然就多,这大约就是“爆发”错觉产生的原因。

《破解》的第二节“文言语气词是何时‘消失’的”是论文的主体,下分“文言语气词是何时‘消失’的”、“明清口语中有无文言语气词”、“宋元口语中有文言语气词吗”、“唐代口语中有没有文言语气词”、“魏晋南北朝时期如何”、“汉代的口语中有无语气词”等小节,旨在证明汉代以后的口语中没有文言语气词。

释疑:汉代以后,书面语因袭先秦的书面表达传统,形成守旧少变的文言文,严重脱离口语。很多文言词语在口语中并不使用,如第一人称代词“余”、“台”,第二人称代词“彼”、“子”,疑问代词“孰”、“安”,谦敬副词“伏”、“窃”,等等。所以汉代以后的口语中找不到文言语气词十分正常,这只能证明“之乎者也”是文言成分,从中无法得出“之乎者也”是标点符号的结论。事实上,“口语中有无文言语气词”这样的命题本身就自相矛盾,既已认定它是文言成分,却要到口语中寻找,这不是缘木求鱼吗?

《破解》的第二节最后还有一小节是“春秋战国语气词使用中的‘乱象’”,所谓“乱象”是指一个语气词可以表达多种语气,如一个“乎”既可以表示疑问,又能表示陈述、判断、感叹,论者认为语言中不可能存在这样的语气词,所以它们是标点符号。

释疑:这个问题要从两个方面来看。

一方面,先秦也有方言,同一个语气词在不同方言及同一方言的不同时代有不同的用法,“乱象”是将各种不同质的语料混杂到一起考察的结果。

另一方面,正如一个实词可以有多个义项一样,一个虚词也完全可以引申出多种功能。试以现代汉语为例:

他说了些什么呢?(疑问语气)

我怎么不记得呢?(反问语气)

外面下着雨呢。(陈述语气)

我呢,就不去了。(话题标记)

甲:我们一起去吧?乙:好吧。(问答用同一个语气词)

甲:吃饭啦?乙:吃过啦。(问答用同一个语气词)

将语气词的多功能视为“乱象”,并由此得出语气词不是语言成分而是标点符号的结论,显然是对语气词缺乏正确的认识。

反过来讲,把语气词说成标点符号,“乱象”照样存在,难道一个标点符号可以标示多种语气?这更不靠谱。也许论者可以说,所谓“语气词”只起断句作用,所以任何语气的句子下都可以使用。这也行不通。断句符号一个就足够了,要那么多不同的符号干什么?下面这两个句子中怎么会连续用三个“断句符号”?

可谓好学也已矣。(《论语·子张》)

吾罪也乎哉?(《左传·襄公二十五年》)

在有些句子中,有无语气词,含义不同。如《庄子·天下》:“天下大乱,贤圣不明,道德不一。”三个流水句并行并列,陈述三种现象。如果最后一句说成“道德不一也”,那就变成对前两种现象的原因的解释了。这只能是语言成分才能起到的作用,断句符号不可能改变语义。又如《左传·僖公二十三年》:“将行,谋于桑下。”句末想加上“也”加不进去,加上“也”句意就变成对“将行”原因的说明了。试比较《左传·桓公二十三年》:“公会齐侯于艾,谋定许也。”这也是标点符号无法解释的。

再比如《诗经·秦风·终南》:“颜如渥丹,其君也哉!”如果把“也哉”看成标点符号,第二句就不成句子了。

《破解》中说:“与西方标点不同的是,它不是采取有异于文字的符号,而是借用了某些特定的文字充当。用文字而不用某些钩识符号,主要是为了与其他文字融为一体,比用折、勾一类的符号更显美观。竹简文字是用柔软的毛笔在光滑的竹片上书写,篆书笔画呈圆弧形,隶书‘蚕头燕尾’。在这种笔法圆转的文字里,加入很多折勾一类的标识符号,显然很不协调,于视觉审美有碍。”殊不知出土简帛中就有断句符号。如《上海博物馆藏战国楚竹书》第一册《性情论》(6)中断句用钉形符号:

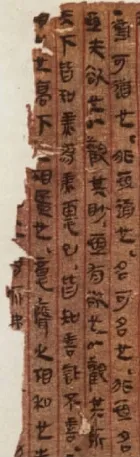

马王堆汉墓帛书《老子甲本·道经》中断句用点号:

值得注意的是,上例中的断句符号就有不少是加在“也”字后面的,这表明“也”绝非标点符号。

总之,《破解》一文没有一条证据是可靠的,对古籍中众多的语气词用例无法用标点符号加以解释,而在出土文献中真正的标点符号面前更是不攻自破。

(杨琳,南开大学文学院教授)