农民工工资的实际路径及其决定机制

摘 要:刘易斯模型的工资路径是先平直后上折,但根据统计数据制成的农民工工资路径图则是上下波动的。形成这种路径的根本原因是农民收入的差异性。本文首先采用收入排序法生成中国农民工的供给曲线,然后在对比费景汉和拉尼斯的两集合与刘易斯三集合模型的基础上,提出中国农业内部产业升级与农村劳动力第四集合的概念,并由此形成四集合分析法。四集合分析法说明了农民工供给曲线的移动特征,进而解释了中国农民工工资路径的特别形态。

关键词:农民收入;农民工工资;劳动供给曲线;四集合分析法

中图分类号:F3236 文献标识码:A

文章编号:1000176X(2015)04008209

一、引 言

从 1984 年开始,政府准许农民自筹资金、自理口粮进入城镇务工经商,中国再次开启了二元经济向一元经济的过渡。2004年后,中国开始出现了民工荒,农民工工资拐点此拐点并非数学微积分中的拐点。当前中国经济学界将数学中的极值点称为拐点,本文只能跟随“约定俗成”,将极大值点称为向下拐点,而将极小值点称为向上拐点。

在何时出现成为理论热点。游松[1]研究发现在拐点的讨论中,有23位中国学者认为刘易斯的二元工资理论适用于中国。

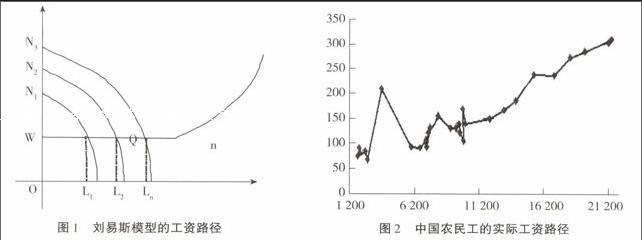

依据Lewis[2]对其模型的表述(如图1所示):在经济发展的第一阶段,由于农业部门刘易斯对此部门有多种表述:生存部门、农业部门和传统部门等,本文采用农业部门。存在着大量剩余劳动力,工资的决定机制是古典机制:农业部门劳动力的收入仅能维持生存,称为生存工资——它构成城市部门的工资下限。当城市边际劳动生产率(用曲线N表示)提高时工资不变,因而工资有一个水平线段,直到有一天“资本积累赶上人口,以至于不再有剩余劳动力时” [2],经济进入了第二阶段,此后,工资由新古典机制决定。劳动力的实际使用量与工资水平组成的平面散点图就是图1的刘易斯模型。这条曲线实质上是工资的时间路径,而不是劳动供给曲线。

自刘易斯工资理论问世以来,学界在两个方向刘易斯模型的所有表述均来自Fields的总结,请参见参考文献[3]。对该理论提出异议:一个是以Rosenzweig[4]为首,众多新古典主义学者参与的对“无限弹性”的质疑,形成了“劳动供给曲线有限弹性”的理论分析和丰富的数据实证文献;另一个是受到 Fields[5]称赞的“生存部门的收入将随着劳动力转移而逐步提高”的理论,胡景北Leeson对此问题的见解比胡景北更深刻,请参见参考文献[6]。

收稿日期:20141201

基金项目:国家社会科学基金项目“二次人口红利与经济持续增长路径研究”(12BJL027);教育部人文社会科学研究项目“刘易斯模型的中国动态特征与结构型通胀的内在关联机制”(12YJA790112)

作者简介:宋建军(1955-),男,辽宁大连人,教授,主要从事经济学理论研究。Email:songgg110@126com对这种理论给出了数理和几何模型描述。

本文采用卢锋[7]和童玉芬[8]提供的数据制成图2。比较图1和图2笔者发现:第一,中国不存在刘易斯所设想的平直工资线段。第二,胡景北对中国农民工工资曲线的判断也不成立,工资并不随农民工的规模增长而增长。中国农民工规模在达到4 000万人后,工资不仅不上升,反而下降,然后反复回升和下降,直到1016亿人之后才开始缓慢上升。第三,中国农民工工资不仅存在拐点,而且有多个拐点;不仅存在向上拐点(4个),而且还有向下拐点(5个)。

中国工资曲线向下运动表明:农民工工资在生存工资之上。这一判断符合实际,国家统计局首次公布的1985年中国贫困线标准为年收入206元,假定一个劳动力担负三个人的生活费用(按中国统计年鉴统计的人口和劳动力数据所确定的平均值,中国劳动力平均负担的人口不足两个),那么,按贫困线的设定方法,“生存工资”应该在636元之下。而1985年农民工年工资可以负担675个贫困人口,是1984—2010年26年间可负担贫困人口最少的一个年份。从实际情况可知,中国农民工工资从1984年开始就一直高于生存工资,即拐点出现在1984年之前,但全世界公认,21世纪之前中国农村存在着数以亿计的剩余劳动力。这就是说,按刘易斯模型,中国农民工在20世纪的收入最多不应超过生存工资的40%,而现实的工资却在生存水平的100%以上!

那么,改革开放三十多年的中国农民工工资实际数据是支持刘易斯模型,还是支持胡景北模型?中国农民工工资曲线的多个拐点表明,农民工工资在生存工资之上多次反复升降。由此人们自然要问:为什么中国农民工的工资曲线有这种特殊的形状?中国农民工工资决定机制是不是与现有的二元经济模型完全不同?

下面,笔者就从中国的实际情况出发来描述中国经济条件的特殊性,并由此提出能够解释上述路径和农民工工资决定机制特殊性的分析框架。

二、中国农村“制度工资”与农民工的供给曲线

刘易斯标准模型的农民收入是由平均劳动产品决定的“制度工资”,特点是在前期(拐点前)劳动边际产值为零,费景汉和拉尼斯[9]进一步阐述了这种制度,并给出了一些证据。中国农村在改革开放初期虽然也存在着“制度工资”,但这种制度与刘易斯、费景汉和拉尼斯所设想的制度迥然不同。具体讲,中国农村的“制度工资”有五个基本的经济内涵:第一,基本“工资”由土地数量Q和质量M决定,土地不能买卖。第二,每个村的土地数量Q以土地改革时期本村的土地数量为限,基本保持不变。每个家庭的可使用土地规模(称为承包土地数量)由土地数量Q与分配土地时(不同村分配土地的时间不同)全村人口W的比值Q/W确定。第三,在土地上经营的收入归承包者所有,承包者具有土地的经营权和经营项目的选择权,他们不仅可以种植,也可以养殖,而且土地表层的矿物也属于承包者

(深层不属于)。第四,承包者没有出售和购买土地的权力,土地不能交易,但有出租的权力(称为“流转”)。在中国农村,土地与劳动力不能按市场效率结合。第五,农民可以进城打工,但农民的身份不能改变,因而不能享受与城市居民同等的福利待遇。

这五个基本内涵导致中国农民收入不仅各不相同,而且差距巨大。第一,每个村的土地面积各不相同,而且不能改变。由于每个村的人口增长率和初始的土地面积各不相同,有的村及家庭的土地很多,而另一些村和家庭的土地数量极少。黑龙江抚远县抚远镇人均良田352亩,而广东连南瑶族自治县三排镇老排村人均耕地两分[10]。第二,每个村的土地肥沃程度各不相同。有的地区是完全的山区(只能在山上开垦非常瘠薄的土地),有的地区全部是草场,有的地区全部是沙土。地少和地贫的地区劳动力显著过剩,但只要有“地”的村,每个家庭就都有“地”(有水的地方分水面,有沙的地方分沙地,有草原的地方分草地)。第三,每个村土地的属性各不相同。土地这一生产要素不能只理解为具有面积和肥沃程度两种指标的耕地。按经济学的概念,土地是指自然资源。湖北孝感市刘垸村的石膏资源使全村都经营粉笔加工,一村的粉笔产量占了全国的80%,年收入3亿元。全国的宝石村、水晶村和玉石村都是闻名的高收入村。除了矿产外,土质、气候和环境也是“土地”这一要素的内容。竹笋、茶叶、银杏、可可和各种特殊的水果都需要特殊的土壤、环境和气候。特殊的土壤、环境、气候和土地上的矿产资源也是土地的“质量”。

总之,农村在改革开放初期确定了一种土地制度,这一制度使各省、市甚至不同镇和村的农民承包的土地数量和质量(肥沃程度与属性)各不相同。毫无疑问,所有农民只能按承包土地的实际产出量获得产品,也就是说,这种承包制实际上是一种“工资制度”。这种工资制度实行的结果必然是几乎所有村的收入各不相同(在一个镇或村可能相近)。

众所周知,刘易斯依据生存工资制度确定了图1这样的工资路径。那么,为何中国农村这种特殊的“工资制度”会确定一条像图2那样的工资路径?下面本文就从劳动供给曲线的推导开始,展开这个前提与结果的分析。

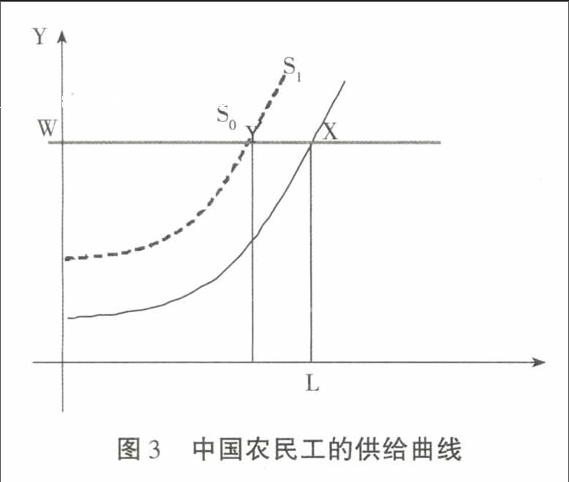

假定贵州德江县长堡乡大坡村是全国农业产值人均最少的村A,广西的某个村B比A的人均产值稍多一些,而云南的C村又比B村稍多一些,以此类推,并假定湖北安陆王义镇钱冲村是改革开放初期全国农业产

值最高的村。全国共有65万个行政村,100多万个自然村,100多万个村按每村人均土地产值的大小进行从低到高在图上按顺序排列,得到一个横轴为劳动力(每个村的劳动力数量用一段小线段代替,但65万个小线段在这样小的图上只能是一个点),纵轴为人均土地产值的平面散点图(如图3所示)。

图3曲线上每一个点对应着一个村的人均产值和劳动力数量。如果城市工厂给出的年度工资是W,X点前面所有村的土地年收入都小于W,故有L那么多的农民工愿意进城。可见,图3实际上(按定义)就是中国农民工的供给曲线(同时也是工资曲线一条曲线可以同时代表两个函数:工资函数和劳动力供给函数,其原因是这条曲线是单调上升的。

由此本文得出:

结论1:中国农民工的供给曲线是一条向上倾斜的曲线。

显然,城市对农民工的需求曲线与农民工供给曲线的交点决定名义的农民工工资。如果我们假定W是生存工资,而L是生存工资所对应的劳动力数量,那么,根据上述供给曲线倾斜的结论,超过L的劳动力需求必然要求高于生存工资的工资。即只要农民工的规模超过了贫困人口中所包含的劳动力数量,农民工工资就必须高于生存工资(本文假定为三倍贫困线)。前面我们已经证明了中国农民工工资高于生存工资,由此可以推定:城市对农民工的实际需求超过生存工资所决定的需求数量。

据胡鞍钢等[12]的统计,1985年中国贫困人口为1亿人(农民在1984年才开始自由进城,1984年以前因政府对劳动力流动的阻止,实际能进城的农民工更少),其中的劳动力不超过5 000万人,而这一年的农民工规模6 000万人左右,非农劳动力转移为6 714万人。可见,结论1与事实相符。

三、中国农村劳动力Λ集合与工资曲线的左平移

费景汉和拉尼斯[13]模型(以下简称费-拉模型)沿用刘易斯的基本假设,但有一些修改。他们假定农业部门是一种佃农制度下的农业经济。在这种制度下,土地要素收入全部归地主所有,农民只能拿到劳动的边际产品和由最低生活水平(生存工资)决定的平均产品。该模型还假定,在经济发展到任一时刻,原来农业的劳动力集合Ω将分成两个部分:一部分留在农业部门继续从事农业劳动,可命名为集合Ω1;另一部分进入城市打工,称为工人,可将其命名为集合Ω2,由模型的图4可知Ω1+Ω2=Ω。当劳动力转移的人数L在C与L1之间时,人均产值因L的减少本应增加,但地主拿走土地要素的增值部分,农民因劳动的边际产值仍然等于零,故人均收入保持不变。

胡景北[14-15]不同意费景汉和拉尼斯的观点,他认为土地要素收入也归农民,农民收入是全部农业产出的人均产值Y/L,农民离开土地成为农民工之后,虽然L减少,但农业总产出不减,故Y/L的分母缩小,平均收入从初始时刻起就逐步上升(如图5所示),从而否定了刘易斯拐点理论。

胡景北在首次指出中国农民收入的特殊性,对二元经济理论有重大贡献,但他仍然沿用费-拉模型的两集合假定,明确地将农业和工业的劳动力数量定义为A1和A2,A1+A2=L0。

根据图4和图5的形状可知:如果一个农民属于Ω1,则该农民的收入s 三个二元经济模型的比较(如图6所示):其中白色方格是费-拉模型的农业劳动力数量OL1和总产出OB;刘易斯模型是由白色和阴影两个方格组成的整个长方格。(1)刘易斯模型在初始时刻的劳动力总数L0超出了弗-拉模型的L1。(2)集合Ω的人数L1是一个固定值;集合Π的人数L0-L1不仅是人口变量的函数,而且还是妇女、童工以及国外移民等变量的函数。(3)费-拉模型的短缺点因存在地主阶级,在边际劳动大于零时出现。而刘易斯虽然没有提到地主阶级,但提到了自耕农,因而短缺点在CH之间。若没有地主阶级,则短缺点与H点重合。

然而,在中国,留在农业部门的农民收入未必少于农民工工资。2012年,笔者考察了广东郁南县种植沙糖橘的农民,他们的家庭年收入通常在7—8万元,远远超过打工者的年收入。从全国看,(1)经营渔业和牧业的农民收入超出进城打工收入。(2)陕西、新疆和辽宁地区的水果,山东寿光县的蔬菜,广东、广西和四川种植茘枝等高档水果的农民,收入都高于农民工。(3)东北和云南等地种植中药(人参、田七和当归等)的农民收入高于农民工。然而,根据上述Ω1和Ω2两个集合的定义,这些收入超过农民工的庞大农民群体,既不属于Ω1,也不属于Ω2,但同时他们又是农民,因而属于Ω。这表明,在中国农村劳动力中还存在着另一个集合,本文将其命名为Λ。也就是说,如果不考虑新增的劳动力,那么,中国的农村劳动力由三个集合构成,Ω1+Ω2+Λ=Ω。而费-拉模型和胡景北模型是Ω1+Ω2=Ω,缺少一个真实的农民群体Λ。

本文的模型很好地描述了这一群体,在中国农民工供给曲线(如图3所示)上,收入在W点以下的农村劳动力都在X点左边;而X点右边的所有农村劳动力收入高于农民工,可以称为“高收入”农民,属于集合Λ。

由此可见,中国农村劳动力与上述两个模型的劳动力不同,他们不是单向流入城市,也“流向”Λ集合。这一运动方向,导致中国Λ集合的农民总数和比率都在持续地变动。

从收入差距看,种植蔬菜的收入通常高于种植粮食(对于地少的农民更是如此);种植水果的收入可能高于种植蔬菜;养殖牛羊的收入通常高于种植水果;养殖水产品的收入可能高于养殖牛羊。总而言之,在农业内部,事实上存在着一种不同收入的产业结构。如果我们将更高收入的种养品种视做更高级的产业,那么,可以肯定,在中国农业内部存在着一种非常明显的产业升级运动。

从历史过程看,改革开放前,政府要求“以粮为纲”,绝大部分农民种植粮食。改革开放后,农民获得了经营形式的选择权,越来越多的农民为争取更多收入而不断地改变种植或养殖品种,从低收入产业转向高收入产业。农村的行政部门也努力推进这种产业升级,许多地区甚至是政府主导的产业升级。

事实上,农民的经营不仅是土地的管理,还包括对资本的运用。而现代经济学中资本的重要组成部分是人力资本。中国农村的人力资本展现出一种完全不同于舒尔茨描述的人力资本分布结构。由于13亿人口的巨大市场,与现代技术和教育无关的传统手工艺,使拉尼斯称之为Z商品的各种生活和娱乐用品(例如风筝、年画、刺绣和竹制品等)都有可观的销路,从而成为致富的来源。而这种生产并不是现代工业,它仍然在农村,实际上仍然是农业的一个组成部分,过去,这个部分称为农村中的副业。由于副业的经营者也耕种土地,因而在统计上(按六个月时间计算)绝大部分劳动者仍然被统计在农业中。总之,Λ集合正在持续地从Ω1集中抽走劳动力,产业升级在不同的方向展开。

从图3可以看出,如果在X点前面的中国农民中,有一部分(X-Y个人)收入提高到W以上,那么,进入城市的农民工必然相应地减少,劳动力供给曲线将从Y点而不是X点超过W,这表明,如果集合Λ的人数增加,则中国农民工的供给曲线的曲率将增加,但农业的产业升级并不是只出现在富裕的地区,贫困地区依靠升级致富的例子层出不穷。因此,农业产业升级对农民工供给曲线变动的影响最好理解成向左平移(虽然曲率也会提高)。

根据上述农业产业升级的特点,本文得出:

结论2:Λ集合劳动力的增加使中国农民工的供给曲线向左上方平移,从而成为工资上升的重要原因之一。

随着农村产业的持续升级、土地流转制度的完善和投入农业的金融资本逐渐增多,集合Λ的劳动力数量还将继续扩大。农民工供给曲线将会加速向左平移。

四、农村新增劳动力与农民工供给曲线的右平移

前面我们讨论了中国农民收入与农民工供给曲线的关系,得出供给曲线向左平移的结论,而随着经济的发展农村的产业不断升级,人们必然得出工资持续增长,因而没有拐点的结论,但是,中国农民工实际的工资路径确实有许多拐点(如图2所示),这又是什么原因呢?

前面提到胡景北用农民全部是自耕农的模型否认了刘易斯拐点的存在。其实刘易斯在1954年、1958年和1972年的三篇文章中都提到了自耕农平均收入与城市工资的关系。可见,刘易斯预见了胡景北模型情况的发生。那么,在这种情况下为什么还可能会出现不变工资和拐点呢?刘易斯[16]指出:“在我的模型中,最初阶段非资本主义部门的劳动力人数仍然在增长……劳动力增加的原因可以归因于人口的增长、妇女就业的增加,以及移民”。也就是说,费-拉模型和胡景北模型中,集合Ω中的人数L1是一个不变的常数[6];而刘易斯模型中的劳动力除了集合Ω之外,还有一个新增的劳动力集合,本文用Π表示这一集合。刘易斯使用马克思的概念,将集合Π称为“劳动力蓄水池”,即图6中的阴影部分。因此,刘易斯模型中的劳动力总数L0是一个可变量。

刘易斯的观点很明确,只要Π集合的劳动力增长得足够快,即使农业部门全部由自耕农组成,如果没有技术的变革和资本的投入(产业升级实际上也是资本投入的结果),当劳动力向城市转移时,也不会出现农民的全要素收入上升。因为从农村转移出的劳动力可能直接来自于新增的劳动力集合Π,从而使Ω1集的农民没有减少;或耕种的劳动力转移之后,来自Π的新增劳动力又补充到Ω1集,使耕种人数保持不变,因而平均收入保持不变,水平工资保持不变,模型保持不变。也就是说,刘易斯认为Π集合可以为农村补充新的劳动力,从而使胡景北的全要素平均收入也不能提高。

那么,中国农业部门是否存在刘易斯的新增劳动力集合Π呢?回答是肯定的,表1表明了这种情况。中国Π集合人数(乡村就业人员增量)在1990年之前一直处于上升阶段,1991年后保持平稳,但增量仍然维持在200—300万人,1997年之后不再增长,并在1998年后开始出现负增长。

从Ω1集(农业劳动力)看,除1986年之外,直到1991年都是正增量。即Ω1集的人数是增加的,尽管在此期间,农民工Ω2不断地从农村抽出劳动力,但Ω1集仍然维持着正的增量。从图7可以看出,1987—1992年农业劳动力增量和农民工就业增量同时为正值,即Ω1和Ω2同时增长,而其劳动力的来源显然是农村劳动力总数的增长,是Π集合同时向Ω1和Ω2两个集合补充新劳动力。1989年Ω1集在达到最高峰的8 611万人后开始减少,但从1997年再次转向正增量,直到2002年才开始出现负增量。可见,中国农业部门劳动力人数是变动的,集合Ω1不仅能被补充,而且经常是过分地补充。虽然Ω1集的劳动力不一定来自Π集合,农民工(Ω2)返回农村经营农业也会增加农业劳动力数量(Ω1回流Ω2),但只在1981年、1989年和2008年三年出现过返回,返回的人数很少。中国的数据验证了刘易斯劳动力储水池理论的正确性。

根据上述理论和中国农民工工资数据,本文得出:

结论3: Π集合劳动力的增加是中国农民工的供给增加及供给曲线向右平移的主要原因。

另外,从统计数据看,中国新增劳动力的变化在20世纪90年代以前只与若干年(15年)前的人口出生率有关,但90年代后出现了城市化对郊区农民从农业的剥离。1999年开始,中国高校又开始扩招。在计划生育效果、郊区劳动力剥离和高校扩招的联合作用下,乡村就业人员增长率持续递减,2002年开始出现负值并持续至今。尽管中国Π集合扩张和缩减的原因与刘易斯的设想略有不同,但对劳动力供给曲线作用的方式和效果是一样的。

五、供给曲线平移效果与需求曲线平移效果的合成

总结前面的讨论:费-拉模型和胡景北模型只将农民分为两个集合,而刘易斯模型却是三个集合。中国不但存在刘易斯的三个集合,还有Λ集合,因而中国农村劳动力由四个集合构成。四个集合的变化从不同方向移动了劳动力供给曲线。

图8 中国农民工供给曲线的移动如果没有Λ集合的作用,Π集合的增长会将劳动供给曲线从S0右移至S2(如图8所示);而如果没有Π集合的作用,Λ集合对农村劳动力的“转移”就会将劳动供给曲线从S0向左移动至S1。两种作用同时发生就会相互抵消其中的一部分。那么抵消之后是向左还是向右呢?

从具体情况看,农业产业结构在改革开放初期的升级速度不是很显著,而劳动力的增长速度惊人,1985—1990年乡村就业人数增加了1个亿多,1991—1997年,乡村就业人数仍然在增加。因此,1985—1997年Π集合的作用远远超过Λ集合的作用。

但劳动力供给不能单独决定工资,工资是供给和需求共同作用的结果。中国农民工工资由Π集合、Ω1集合和Λ集合三个集合与一个需求集Ω2集合(农民工规模)共同决定。1984—1985年,1992—1993年和2007年出现了三次农民工规模的突增,对应于1984年、1992年和2007年工资的三次大幅度增加,显然这三次都是劳动力需求拉动的结果。

虽然Λ集合没有统计数字,但对工资的影响也有体现。因为Λ集合和Ω1集合的劳动力都从事农业,所以两集合人数之和才是农业劳动力人数。而在图7中,1999年农民工的工资大幅度上升了60%,但这一年的农民工规模并没有大幅度上升,这说明工资上升的原因不是来自工业对劳动力需求的增加。其原因只有两个:或是农村劳动力总数减少,或是农业产业升级。而从图7可以看出,这一年农村劳动力总数呈正增量,因而工资上升的原因只能是农业产业的升级。

从历史过程看,中国农民工工资路径明显地分成两个阶段:在1998年之前,中国的Π集合作用力大于Λ集合。将劳动供给曲线由S0推至S′0的位置,此时的工资本应该下降,但是,由于工业扩张需要更多的劳动力,Ω2集合始终处于正增量,需求曲线D0移至D′0,从而使工资保持相对稳定。因此,在1984—1998年工资在一个中心点之间摆动(如图7所示)。

但1999年以后,形势出现了根本性的变化,Π集合不再发挥其向右移动供给曲线的作用(如表1所示),即农民工供给曲线不再向右移动。2001年,Π集合不仅不增加供给,反而缩减,当年突然缩减200多万人,而就在此时,城市对农民工需求也开始加大增速(见图7中的棱形点),即农民工的需求曲线加速向右移动。2003年,Λ集合作用力也突然增强,升级的速度明显加快,农民工供给曲线持续向左移动。这三种运动合成的结果就是农民工工资加速上升。

六、中国农民工工资机制的特殊性

我们在中国农民工工资高于生存工资和中国农民收入包含土地要素收入和经营性收入的前提条件下,提出了中国农民工工资机制的比较静态模型。那么,中国这种农民工工资机制有没有特殊性,它是不是某个二元经济模型的特例呢?下面我们考察二元经济模型与中国农民工工资机制的关系。

1刘易斯模型和费-拉模型

刘易斯模型和费-拉模型中有一个基本的原理——“农民的平均(或人均)收入决定工业工资”。而这一原理是建立在农民收入是平均产出同时也是“生存工资”的前提下。显然,如果存在着部分农民收入高于生存工资,那么,平均收入就会高于生存工资,于是平均收入与生存工资就成为两个不同的值,此时工业工资应该由哪个值决定呢?

如果农民的收入有差距,那么,依据收入差距必然能够通过排序得到递增的收入曲线,低于平均水平的工资仍会有愿意就业的劳动力,当工业对工人的需求少于平均水平决定的劳动力数量时,在低于平均收入工资水平的某一工资上可能已经能够招到足够数量的劳动力。此时的工资没有必要等于平均收入。反过来,当招收工人的数量较多时,工资又必须高于平均收入,否则,也无法保证所需要的工人数量了。可见,在农民收入有差距的情况下,平均收入不能决定工业工资。

平均收入在逻辑上不能决定工业工资,而中国农民工的实际工资又远远高于生存工资,即生存工资在实际上没有决定工业工资。可见,平均收入和生存工资都不能决定中国农民工工资。因此,刘易斯模型完全不能套用中国的二元经济。

另外,根据刘易斯的表述,拐点的出现有两个起因:一个是农民的收入提高了,迫使城市的工资提高。另一个是“资本积累赶上人口,以至于不再有剩余劳动力”,即劳动力的需求大于供给。前一个起因是供给曲线的向上移动,但中国倾斜的供给曲线即使在初期有平直的部分,其拐点也是由曲线本身形状决定的静态拐点(曲线不移动,也存在拐点)。后一个起因是工资开始由新古典机制决定,即(劳动力稀缺导致的)劳动边际收入上升,推高了工资。然而,根据中国农民工供给曲线方程,即使劳动边际收入不变,土地和资本的收入差距本身就要求工资随劳动力需求的增长而提高!

应该说明的是:刘易斯模型包含着绝对真理的部分,即新增劳动力集合的扩张可能会使劳动力供给曲线与需求曲线的交点(工资)在一段时期内保持基本不变的可能性。正是由于中国农民工工资路径在20世纪90年代保持数年的水平状态,才使很多学者确信刘易斯模型适用于中国。

2胡景北模型

胡景北模型虽然引进了土地要素收入,但也不符合中国的实际情况。这是因为,尽管中国的土地要素收入归农民所有,但根据中国土地制度的规定,农民外出打工后仍然保留着家庭土地收益权,留守农民不能得到家庭以外的土地收益,因而留守农民家庭的平均土地收入不会因此提高。如果留守农民租佃外出的农民土地,那外出的农民扮演的是费-拉模型中地主的角色。

真正能够得到土地要素收入的是家庭内部成员,但外出打工人数增加并不是平均地分摊到每个家庭。实际的情况是,外出的农民经常是家庭中全体劳动力一起出动。这种外出的方式导致留守农民不能得到其他家庭的土地要素收入,但通过土地流转能够得到劳动的边际收入。可见,仅提出农民有要素收入这一条件还不能否定刘易斯拐点理论,如果胡景北要否定刘易斯拐点,还必须加上一个条件,即外出打工的农民必须放弃土地承包权。但这也不符合中国的实际情况。

另外,目前部分地区的土地正向种粮大户集中。由于那些大户农民原来就在图3 X点的右边,不影响X点左边农民的收入,虽然大户农民收入提高会导致平均收入提高,但愿意接受原来工资的农民工数量不变,因而农民工工资也不应该发生变化。因此,种粮大户能不能够得到流转土地的要素收入,与农民工工资不是绝对关系。可见,胡景北的平均收入提高后工资应该上升的结论还需再增加条件,例如土地不能集中流转。

本文的工资曲线虽然也是单调向上的,但其原理不同于胡景北模型,单调递增是农民收入的差异性与农业内部产业的升级运动造成的,虽然产业升级也会形成土地要素边际收入的提高,但不是要素集约使用造成的边际收益提高。胡景北模型没有考虑新增的农村劳动力,也使其解释力不足。

3乔根森模型

Jorgenson[17]不同意刘易斯的“制度工资”,他认为农民的劳动边际收入应该是正数。但是,他仍然沿用拉尼斯和费景汉的佃农制度和农业使用的土地面积不变的假设,土地要素被当作一个常量而隐身于道格拉斯函数里。如此处理的结果是人均收入与劳动力总人数形成函数关系,农民人均收入在模型中扮演着核心变量的角色。其实刘易斯的方法也是如此。乔根森实际上是继承了刘易斯建模方式。Leeson[17]对这一方法进行了批判根据《理论与当代》1995年第4期安商宣的调查(《跨越贫困线——来自两村民组的调查》),贵州省德江县长堡乡大坡村村民组20户人家96人1989年年均收入37元。这一结果表明,中国的劳动供给曲线也没有平直的线段。,他指出:“在这种情况下,平均的概念可能导致歧途,平均工资可能上升,但最低的不变工资仍能刺激低收入阶层进行迁移”。

乔根森模型是一个完全的新古典模型,工资完全由供求决定,而劳动力资源是稀缺的,因而农业的劳动边际收入必然随劳动力的转移而上升。然而,根据中国农民工供给曲线方程,土地和资本收入差距本身也要求工资随劳动力需求的增长而提高,可见,中国农民工的工资机制,既不是刘易斯的古典,也不是Jorgenson[17]式的新古典!

事实上,上述四个二元理论都暗含了农村(或生存部门)在任何时刻都有统一的劳动“工资”,但中国农民在初始时刻的“工资”就各不相同。这一基本的前提条件决定了中国现实的二元经济与上述经济学家研究的样本有质的差别。

除了上述模型外,周天勇[18]早就指出著名的托达罗模型不适用于中国,但托达罗模型研究的不是工资机制,因此不在本文讨论的范围内。

那么,中国农民工的供给曲线向上倾斜是不是证明了Rosenzweig观点的正确性呢?回答也是否定的。Rosenzweig供给曲线向上倾斜的原因是存在着(查雅诺夫[18]提出的)农民家庭劳动和休闲替代弹性。虽然中国农民工供给曲线的倾斜可能有替代弹性因素,但主要是生产三要素中的其他两个要素的分配不均匀。

应该说明的是,这种农民收入的差异性最早Field考察了这一思想的来源。由Leeson[6]在1979年提出,但他的农村生存经济差异性指的是资本主义过程中产生的两极分化结果,而不是初始时刻就由土地限定的产品分配制度。

七、结 语

本文用确凿的事实证明了中国农民工工资高于生存工资;并依据改革开放后的土地制度提出了中国农民特殊的“工资制度”。在这种制度下,农民分配的自然资源和其自身经营条件的差异性必然导致中国农民收入的差异性,是这种收入差异性将中国农民工工资轨迹塑造成一条单调递增的曲线。

在高于生存水平的工资、收入包含土地要素收入和经营性收入的前提条件下,笔者提出了中国农民工工资机制的比较静态模型。农民土地数量和质量的差异性导致了农村产业升级,技术和资本的使用以及政府的相关农业政策成为产业升级的助推器。产业升级使农村劳动力出现了一个特殊的集合Λ,它的持续增长导致工资曲线持续地向左上方移动。然而在某一特定时期,由于滞后的人口增长效果导致的农村新增劳动力集合Π增长过快,农民工供给曲线也会向右平移。供给曲线的形成特点和两个方向的运动圆满地解释了图2农民工工资路径的曲折轨迹。

与刘易斯、费景汉和拉尼斯所设想的资本主义二元图景不同,中国的土地制度和农村政策让农民能够在生存工资的200%之上,而不是刘易斯的30%水平上向工业转移劳动力。中国土地制度及其相联系的户籍制度虽然受到诟病,但它能够使农民的打工收入返回到农村,这不仅提高了农民整体的消费水平(如果在城市安家,那么在农村生活的人将较少受益于工资),而且通过农业产业升级的吸引,使部分打工收入投向农业,提高了农业的生产力水平。当城市工业出现突然萎缩时,承包的土地充当了失业保险,缓解了失业的压力。它也阻止了城市贫民窟的产生。可以说,正是中国的土地制度和没有被二元经济理论所关注的Λ集合,使中国经济能在数亿剩余农村劳动力条件下没有出现大规模的托达罗式失业,也没有出现工资被压低到生存水平的刘易斯“痛苦”转移,正是这两个因素使中国农民的生活水平逐步平稳地提高,中国的农业劳动力平稳地转移到二三产业,从而保证了经济的高速稳定增长和平稳的政治环境。

参考文献:

[1] 游松关于中国刘易斯转折点的进一步研究——理论辨析与实证检验[D]上海:中共上海市委党校硕士学位论文,2012

[2] Lewis, WAEconomic Development with Unlimited Supplies of Labor[J]The Manchester School,1954, 22(2):139-191

[3] Fields, G SArthur Lewiss Contribution to Development Thinking and Policy[J] The Manchester School,2004,72(6):712-723

[4] Rosenzweig, MLabor Markets in Low Income Countries[A] Chenery,H , Srinivasan, TN Handbook of Development Economics(Volume 1)[C]Amsterdam: North Holland, 1988

[5] Fields, GS Dualism in the Labor Market: A Perspective on the Lewis Model after Half a Century[J] The Manchester School,2004,72(6):724-735

[6] Leeson, PF The Lewis Model and Development Theory[J]The Manchester School ,1979,47(3): 196-210

[7] 卢锋中国农民工工资趋势——1979—2010[J]中国社会科学,2012,(7):47-67

[8] 童玉芬中国农村劳动力非农化转移规模估算及其变动过程分析[J]人口研究,2010,(5):68-75

[9] 费景汉,古斯塔夫·拉尼斯增长和发展:演进的观点[M]洪银兴译,北京:商务印书馆,2004

[10] 刘泰山告别“跛脚”发展 走向共同富裕 广东大扶贫带来大变化[N]人民日报,2011-11-26

[11] 中央电视台CCTV4远方的家(第58集)[R]北京:2012

[12] 胡鞍钢,胡琳琳,常志霄中国经济增长与减少贫困[J]清华大学学报(哲学社会科学版),2006,(5):105-115

[13] 费景汉,古斯塔夫·拉尼斯劳动剩余经济的发展——理论与政策[M]北京:经济科学出版社,199215

[14] 胡景北对经济发展过程中工资上升运动的解释[J]经济研究,1994,(3):32-43

[15] 胡景北中国经济长期发展的一种可能机制[J]经济研究,1998,(3):23-57

[16] 威廉·阿瑟·刘易斯对无限的劳动力的反思[A]二元经济论[C]施炜译,北京:北京经济学院出版社,1989113

[17] Jorgenson,DW Surplus Agricultural Labour and the Development of a Dual Economy[J] Oxford Economic Papers, New Series,1967,19(3):288-312

(责任编辑:刘 艳)