闪电定位仪与人工观测雷暴日的对比分析

陈星宇,林英鉴,樊江伟

(山东省烟台市气象局,山东 烟台 264003)

闪电定位仪与人工观测雷暴日的对比分析

陈星宇,林英鉴,樊江伟

(山东省烟台市气象局,山东 烟台 264003)

该文提出了仪器法确定雷暴日的方法并对仪器和人工观测雷暴日的差异进行了分析,得出仪器法测量的雷暴日数要高于人工观测的数值,仪器法测量的雷暴日数更接近实际的雷暴日数。如果使得仪器观测的雷暴日数接近人工观测的雷暴日数,采用可闻距离11.6 km,电流幅值取大于15 kA的雷电流作为统计值可以得到较好的匹配效果。

雷暴日;闪电定位仪;人工观测

1 引言

闪电是人们所认知的重要的自然灾害之一,有关闪电的特性和闪电的时空分布特征许多学者进行过分析[1-3]。年平均雷暴日数是表示某一区域雷电活动强弱特征的物理参数,是现有气象业务和防雷工程领域的一个重要基础数据。按照世界气象组织给出的定义,在本站听到雷声的观测日叫做雷暴日。

我国长时间以来也采用人工观测方式来确定雷暴日数,但是这种观测方法存在着缺陷,观测站点布局、观测人员水平、地理地形、背景噪音都会影响观测数据的准确度。

现今,闪电定位系统(LLS)广泛应用,但是国家还没有制定应用仪器观测雷暴日数的标准和方法,因此,需要研究两方面的内容:①利用闪电定位系统确定雷暴日数时,取多大探测范围内发生的雷暴作为本站的雷暴是合适的;②仪器和人工确定的雷暴日数有何差异,造成这种差异的原因是什么。尹丽云[4]、陈家宏[5]应用网格法对雷暴日进行了统计,但没有分析与传统雷暴日之间的关系。

2 资料选取及方法介绍

2.1 资料选取

山东全省现有13部闪电定位仪,2006年下半年开始运行,探测范围覆盖山东全省和周边省份2/3区域。山东省绝大数区域的探测效率为95%,其周边的探测效率为90%,如图1所示。闪电定位仪能记录主峰到达的精确时间,时间精度达到us级,定位误差小于1 km。探测的参数包含落雷的经度、纬度、雷电流幅值、地闪电流极性等。山东省闪电定位系统将每天探测到的闪电数据单独存储为一个txt文本。

图1 山东全省闪电定位雷电监测系统分布位置

应用全省闪电定位数据中龙口站附近的闪电资料与该站人工观测资料进行分析,资料的时间长度为6 a(2007—2012年)。闪电定位仪的观测数据由山东省气象台提供,龙口站人工观测资料由龙口市气象局提供。

2.2 方法介绍

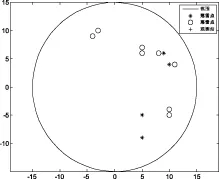

闪电定位仪探测到的地闪包含了落雷的经度、纬度、落雷时间等,想要得到仪器记录的雷暴日数,首先要将龙口观测站(37.640 29° N,120.341 12°E)周边一定范围内探测到的雷电数据甄选出来,然后仿照人工观测雷暴日的概念,不管一天内的落雷次数有多少,只要一天中在此范围内有落雷则记为一个雷暴日,如图2所示,“+”代表观测站,2007年5月10日探测的落雷点为“○”位置,2007年6月3日探测的落雷点如“❋”位置,2 d在观测站15 km范围内共探测到地闪12次,记为2个雷暴日,圆外的点将不再统计。这种方法统计的雷暴日数与所选面积是相关联的,面积选取越大落雷次数越多,雷暴日数可能就会越大,所以取多大范围内的探测数据至关重要。传统的雷暴日数的观测范围,是观测员可闻的雷声的范围,在利用闪电定位资料统计雷暴日时也采用这一范围。采用这种方法其好处是确保了人工和仪器的观测范围一致,具有可比性,二是延续了传统雷暴日的概念。所以探测范围的确定转化为人所能听到的雷声的范围。

图2 仪器统计雷暴日示意图

3 雷声的可闻距离

根据声线轨迹的斯涅耳定律,在无风大气中,声线轨迹完全取决于声速的分布,假设地面温度为300 K,温度递减率为6.5℃/km,若闪电产生于离地面6 km的云中,则地面雷声可闻区在以闪电地面投影点为圆心,半径为11.6 km的圆形区域内。

4 两种方法统计的年雷暴日数

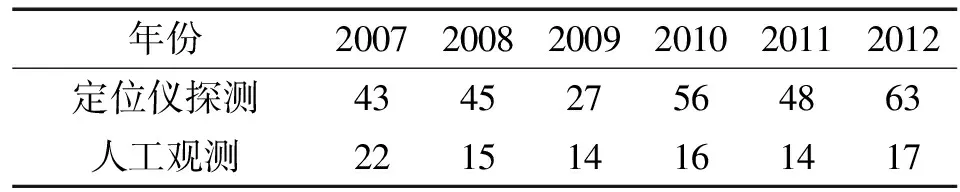

按无风大气中的声线轨迹得出地面雷声的可闻距离为11.6 km,通过对龙口观测站以此为半径的范围内发生的雷暴进行统计(表1)。

表1 闪电定位仪探测、人工观测年雷暴日数(单位:d)

从表1可知,闪电定位仪记录的最大的雷暴日数为63 d,而人工观测雷暴日数最大的为22 d,且每年的雷暴日数,闪电定位仪记录的数值均大于人工观测数值的2~3倍,所以只考虑可闻范围这一因素,两种方法统计的年雷暴日数差异很大。

4.1 两种统计方法的差异化分析

人工观测的雷暴日数包含了地闪和云闪发生的总天数,闪电定位仪记录的是一定范围内地闪发生的天数,按照这一原则,闪电定位仪记录的雷暴日数应该小于人工记录的雷暴日数,而实际却恰恰相反,造成这一差异的主要原因是什么呢?

人工观测雷暴日数时,由于观测人员的听力有限,人为因素较重,加上受地形、环境噪声的影响,导致雷声的传播受到阻碍,如果雷电声波的能量较小,在传播过程中还未到达地面就已经耗散掉,造成观测员无法听到,可能导致雷暴日的漏测。

闪电定位仪探测的是雷电的磁场,而不是声波,声波的衰减对监测设备并无影响,只要磁场的传播不受影响,并且设备设置了较低的阈值时,发生的地闪都会被闪电定位仪捕捉到,并记录发生地闪的经纬度和时间。两种观测方法观测对象不同,探测能力不同是产生差异化的主要原因。从以上的分析得出,应用闪电定位仪确定的雷暴日数更接近实际中的雷暴日数。

4.2 仪器观测雷暴日数的重新统计

如果使仪器记录的雷暴日数接近人工观测的雷暴日数,就要考虑声波在空气中的衰减。在相同的周边环境中,雷电的能量越大,声波的能量也越大,就更容易被人监听到。描述雷电强弱的一个指标就是雷电流强度,这一参数可以被闪电定位仪记录到,现在我们假设小幅值的雷电流产生雷声的声强小,产生后很快耗散掉,并且不能被人耳监听到。剔除只发生小电流的雷电日数,通过对不同的雷电流幅值进行分析,定义小于15 kA的雷电流为小电流时的统计结果与人工雷暴日观测结果比较接近。

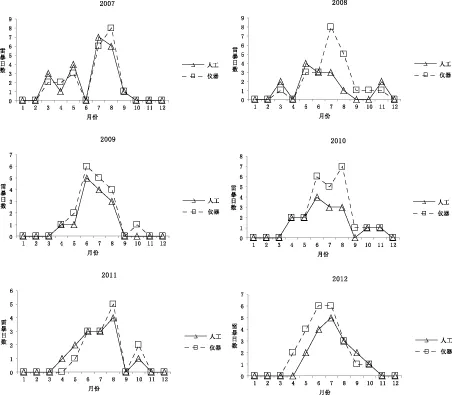

按月统计后两种逐月的雷暴日数见图3。从图3可知,2007年、2009年、2011年逐月雷暴日数比较接近,6 a中,1—4月,9—12月的月雷暴日得到了很好的匹配,其他月份差异相对较大。从逐年的雷暴日数(图略)可知,2007年和2011年两种方法观测的雷暴日数完全相同,其他年份还是有差异存在。这种差异可能的来源还是受可闻距离的影响,由于雷雨天气水汽含量的不同,导致不同季节不同时间的水汽含量不同,而水汽含量也影响声音的传播;此外在确定可闻距离时只考虑了无风条件下的情况,对于发生雷暴时的风向风力不好判别,导致可闻范围的不确定,从而产生两种观测方式的雷暴日数的不同。

图3 2007—2012年人工观测与仪器统计的雷暴日数的逐月分布

总的来说,闪电定位仪测到的雷暴日数应该更接近实际情况,因为测到的闪电电流表明已经发生了地闪,只是由于声波的衰减以及人为的因素、环境因素等而未被人观测到。

5 结论

雷暴日数一直是防雷工程领域一个重要的参数,同时也是一直受到颇多非议的雷电参数,由于过去缺乏观测手段,雷电日的观测过于粗糙。随着气象观测手段的不断完善,使仪器观测雷暴日数成为可能。传统的人工观测雷暴日观测对象主要是声波,而闪电定位系统监测闪电主要是对磁场进行观测。声波和磁场的传播方式,观测员的个体差异和设备的灵敏度,两种监测对象对周边环境的要求,声波和磁场的传播速度、衰减等都是造成人工观测与仪器观测雷暴日数产生巨大差异的原因。

[1] 王慧.湖北黄冈地区2006—2011年闪电时空分布特征[J].沙漠与绿洲气象,2013,7(1):60-64.

[2] 丁德平,李迅,等.北京地区大气电场的特征及雷电预警中的订正分析[J].沙漠与绿洲气象,2012,6(4):68-63.

[3] 柴瑞,王振会,肖稳安,等.大气电场资料在雷电预警中应用[J].气象科技,2009,37(6):724-728.

[4] 尹丽云,许迎杰,张腾飞,等.一种新的雷电日及雷电参数统计方法[J].气象科技,2009,37(6):739-744.

[5] 陈家宏,郑家松,冯万兴,等.雷电日统计方法[J].高电压技术,2006,32(11):115-118.

2014-06-25

陈星宇(1981—),男,工程师,主要从事雷电防护、监测及预警工作。

1003-6598(2015)01-0047-03

P466

B