有组织犯罪社会认同研究

——以中日有组织犯罪合作研究项目报告为例*

张 爽

(广东外语外贸大学法学院,广东 广州 510006)

有组织犯罪社会认同研究

——以中日有组织犯罪合作研究项目报告为例*

张 爽

(广东外语外贸大学法学院,广东 广州 510006)

组织性是有组织犯罪重大危害的根源所在,而有组织犯罪的组织性是通过有组织犯罪社会认同实现的。通过犯罪组织这一参考群体,基于底层阶层意识和价值期待冲突,犯罪组织成员形成和加强了有组织犯罪社会认同,从而实现了犯罪的组织性。消解有组织犯罪社会认同是防控有组织犯罪的根本措施,缓和社会冲突意识,重建制度性文化价值体系,建设规范性参考群体是消解有组织犯罪社会认同的有效途径。

有组织犯罪 社会认同 阶层意识 参考群体

根据中日有组织犯罪合作研究项目调查数据显示,上海市犯罪组织成员有悔罪表现的占27.85%,没有悔罪表现的占到72.15%,有近3/4的行为人并不悔罪,[1]在日本暴力团对策法实施过程中也发现,被解散的暴力团组织成员在组织解散两年后基本上原班人马重组该暴力团或以其他名称重建暴力团,人员结构几乎没有变化,[2]P53这体现了有组织犯罪极高强度的社会认同。社会认同是个体对自身在社会结构中位置的一种感知,它来自对个体在一个社会群体(或许多群体)中成员身份的知识,连同与那种成员身份有关的价值和情感方面的意义。认同关涉到个体“安身立命的根本”,[3]P112而且“一旦日积月累地沉淀在人们的意识之中,就会形成一种难以更改的认知内容”,[4]P20具有同样认同的人往往会一致行动来保护和提高他们共同的认同,通过个体与社会互动,将情感、态度、认识等不断进行“内化”,从而加强了社会群体的归属感与凝聚力,最终促进了包括犯罪组织在内的亚群体的形成。从这个角度来看,有组织犯罪社会认同于有组织犯罪具有本源性的意义。也就是说,有组织犯罪的组织性是其巨大危害性的根源,而社会认同则是其组织性的内在基础和思想根源,因此,消解有组织犯罪社会认同是个根本性问题。

一、有组织犯罪社会认同的基础:底层阶层意识

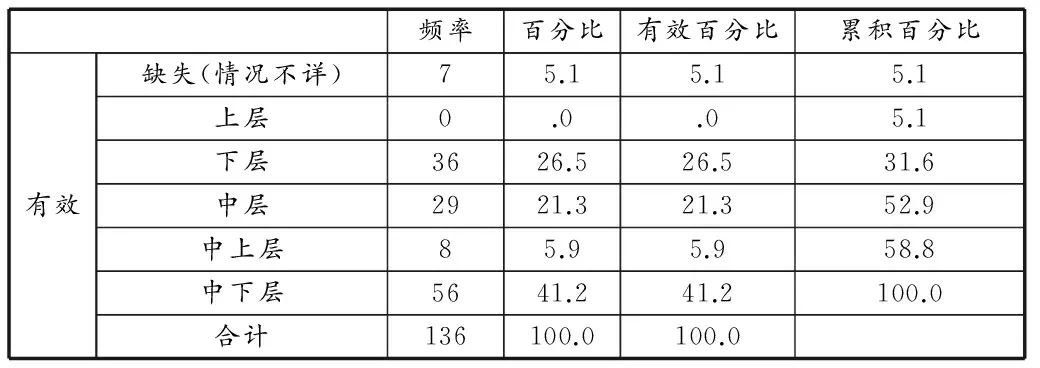

作为“职业犯”,犯罪组织成员之所以自认隶属于与社会敌对的集体,其心理基础在于社会分层中的底层阶层意识。正如亨廷顿指出的,“我们与他们有什么不同”是认同概念需要明确的中心问题之一,[4]P20人都是在与他人的参照中认识自己的,“我群体”与“他群体”的存在是身份意识产生的前提,只有当这两个群体之间发生互动并感觉彼此存在差异时,身份意识才会凸现。[5]P210社会底层自认为群体性地被社会敌对和排斥,“我群体”被“他群体”相对剥夺。调查显示,犯罪组织成员多来自于底层群体,城市无业人员、农民占总人数的59.5%,对家庭经济状况的调查也证明犯罪组织成员多来自于社会底层。根据表1,以北京地区为例,犯罪组织成员中,家庭经济状况居于社会下层的占26.5%,中下层占41.2%,犯罪人家庭经济条件较差的占67.6%。

表1 北京地区犯罪组织成员家庭经济状况

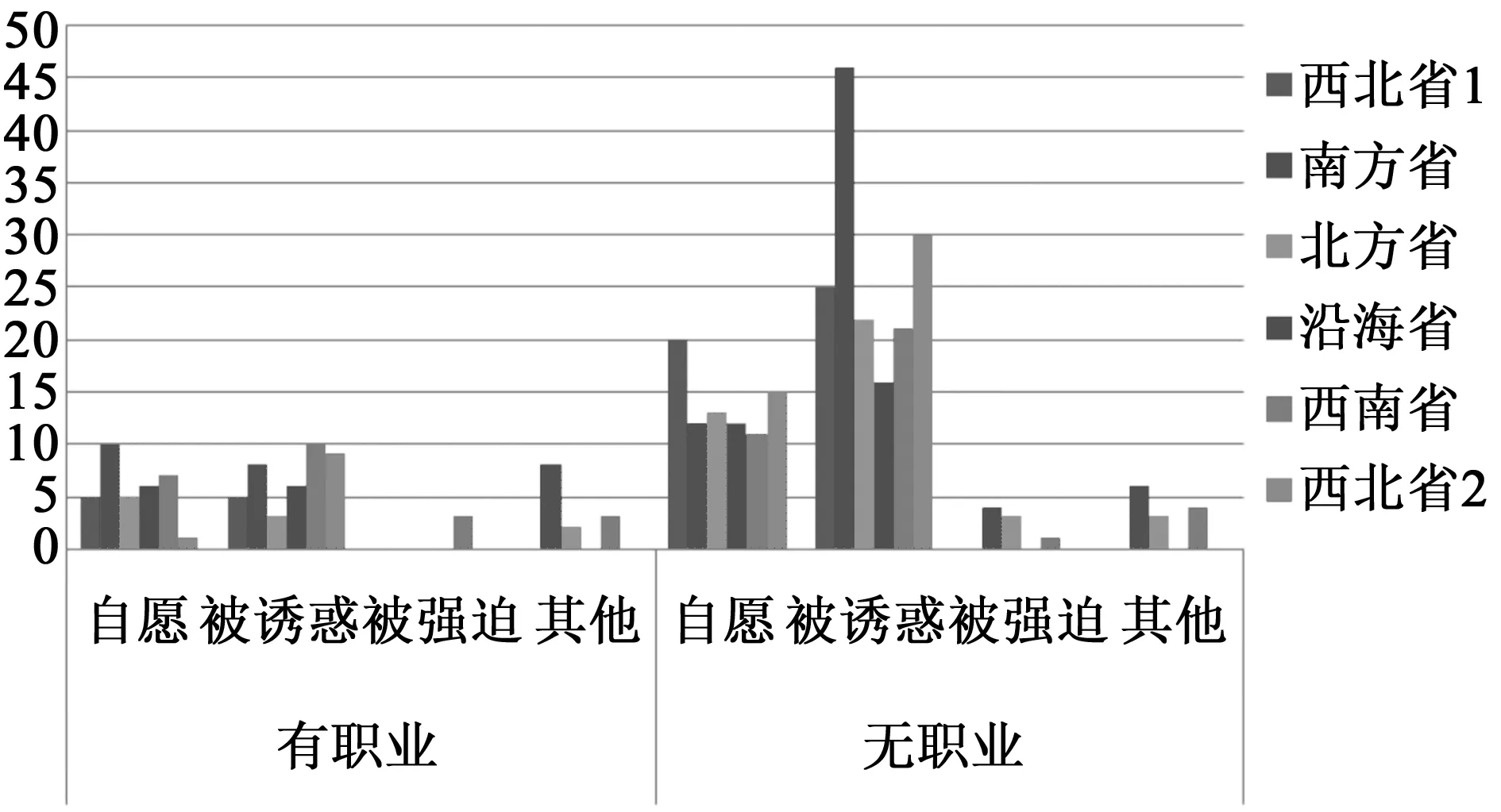

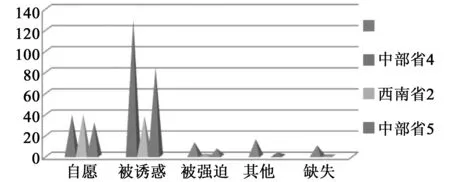

从有无职业进行分析,中日有组织犯罪合作项目监狱系统的抽测样本表明,和有职业者相比较,无职业者中自愿加入涉黑犯罪的比例明显增大。无职业者被诱惑参加涉黑犯罪的人数达到有职业者人数的3倍左右,且无职业者被诱惑参加涉黑犯罪的比例大于自愿参加者(参见图1和图2)。

图1 第二年度涉黑服刑罪犯有无职业状况

图2 第三年度涉黑服刑罪犯职业状况

阶层不满的社会心理与表现阶层地位“合法性”的社会认同相联系。从理论上说,社会代价的后果应由全社会分担,但我国数十年来实际上却主要由底层群体承担,相反,社会进步的成果本应由全社会共享,但实际上却主要由上层群体享受。[6]P3在社会迅速两极化的过程中,建立在法律、法规基础上的制度化因素不容否认,而这种制度化因素在相当程度上是不公平的,当前的贫富差距所引起的仇富等不良情绪已不能仅仅用相对剥夺来解释,社会分配的现实问题已将矛盾激化,事实上将“相对感受”变成“绝对剥削”。社会底层普遍经济贫困、生活质量低、承受力脆弱、受教育水平低、失业率高,即使就业也往往被限制在收入低、工作环境差、待遇差、福利低劣的次属劳动力市场。分配不公已经导致社会心态极度扭曲,相对下层的普遍愤懑与社会底层的局部激愤是当前社会一种典型的社会情绪状态。而且,近年来,在一些制度和非制度性安排下,社会一直在强化着这种两极社会阶层的定型。社会的分化程度越高,身处其中的人的差异越明显,价值和利益冲突的可能性也就越大。由于很难通过合法途径改变恶劣的生存处境,底层群体从意识上觉得难以通过努力改变其底层地位,逐渐出现甚至固化“底层化”意识,对社会现实产生不满情绪,而犯罪就成了应对这些消极情绪的方法之一。

合法性是一种基于承认和同意的心理现象,在观念领域,法律并非天然就“合法”,对个体而言,对合法性的认同才是法律对其真正“生效”的开始,法律的权威只有在其合法性被认同之后才会被自觉遵守。所有的社会都会以该社会的价值观为基础确立文化目标,然后以规范、制度等形式(比如刑法)规定达到这些目标的手段,而这些制度性手段排斥部分最有效的技术方法(比如犯罪),如对制度性手段有所违背就可能被刑法标识为犯罪。在社会底层群体中,获取财富等普遍意义上的“成功”的能力不仅受到个人才能和努力的限制,而且受到社会结构本身限制,当个人无法利用制度性手段达到目标时,就会在传统目标与制度性手段之间失范。在失范状态下,这些人可能选择遵守与以刑法为代表的主流规范相冲突的另一套地下价值规范,犯罪便由此产生。

底层群体如果连基本权利都难以保证,抑制其采取非法手段来获取利益的需求就会变得极端脆弱。他们自认“社会制度的牺牲品”,[7]P4贝卡利亚还原了这一思想过程:“我应该尊重的法律是什么?它使我和富人之间有如此大的差距……”,由此试图“从根源上攻击这些不公平”,“改正命运的错误。”[8]P48-49犯罪组织成员并不真正认同作为主流规范代表的法律的合法性,他们多认为法律不能代表公平正义,而是体现特权阶层利益的工具。调查显示,犯罪组织成员悔罪比例很低,犯罪组织成员并不觉得自己是冤假错案的牺牲者,但也不像刑法想象的那样悔罪。一方面,他们承认自己违反刑法,但另一方面,他们的判断却不以刑法代表的主流规范为依据,他们相信法律的作用,却不认同法律的价值,认为自己的行为并非“真正意义上的犯罪”。

个体对挫折的解释方式往往决定了他的行为方向,外向归因还是内向归因对于行为责任的判断,具有举足轻重的作用。[9]P9社会底层一旦将困境归因于社会秩序而不是个体自身,主流规范在其心目中就失去了正当性,当然也就失去了规范性。[10]P44-46犯罪组织成员在惯性地将自己的行为归咎于外在因素之后,就会发现犯罪的“正当”理由,形成犯罪正当化的认知曲解。中日有组织犯罪合作研究项目组对江西省的调查发现,以“报复社会”为目的的犯罪组织成员占相当大的比例,高达36.4%的被调查对象是为“报复社会”而实施有组织犯罪的。他们知道自己的行为是刑法上的犯罪,但却不认为这种犯罪具有实质上的违法性,认为是被“逼上梁山”,犯罪是不可避免的“宿命”。在底层阶层意识下,社会被认为充满敌意、偏见、危险,这时破坏社会秩序就成了自我防卫的本能需要,有组织犯罪被合理化为一种被迫的谋生方式,由此中和了犯罪组织成员的主体责任。

二、有组织犯罪社会认同的本质:价值期待冲突

相同的客观社会经济地位并不必然形成共同的身份意识并采取一致的行为,底层的心理定位可能引起反社会的意识,却并不必然引起反社会的行为,欲求不满与需求不满是不同的社会心态,多数底层个体并不具备强烈的冲突意识,只有价值期待得不到满足的人群才是冲突意识产生的主要群体。

任何社会都以制度、规范等形式规定了人们为达到目标而应该和可以利用的手段,但在市场经济现实的结构中,经济目标被过分强调,而抑制犯罪的制度性手段的价值却被忽略。一个整体的社会目标应该是对社会整体适用的,底层群体也有追求“成功”的权利。但事实上,在社会目标的设置过程中,底层群体的主观性往往被忽视、贬低甚至排斥,很难通过制度性手段实现目标。[11]P277如果目标和手段之间存在较大差距,社会成员通过制度性手段不能达到目标,就会以非制度性手段为代价换取经济成功目标,此时,失范反而成了一种准则。

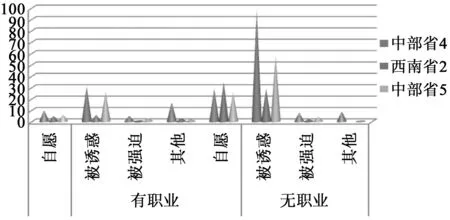

图3 第三年度涉黑服刑罪犯加入犯罪组织的原因

人的社会角色可以分为先赋角色和自致角色,社会认同不仅仅是“我是谁”的问题,还是“我要成为谁”的问题。先赋角色是个体与生俱来的由血缘、遗传、生理等自然原因决定的不可改变的角色,自致角色则是个体在社会中必须经过努力才能获得的角色。犯罪组织成员多出身社会底层,这是他们的先赋角色,但是区别于绝大多数底层个体,犯罪组织成员的身份意识中除了底层群体定位之外,还存在显著的高价值期待,很难安于底层地位。犯罪组织成员见多识广,活动能量大,创新性强,具备“称霸一方”、“为非作歹”的“技能”和“经验”,因此对自己的价值能力尤其是价值潜能的判断和价值期待的设置较高,他们期待通过“个人奋斗”取得“成功”的自致角色。在社会经济快速变迁的时期,要求底层民众放弃追求财富的目标是不现实的,尤其是对于有“能力”(包括犯罪能力)的个体而言,有组织犯罪是实现其目标的一种“职业”。[12]P72事实上,对于面临着慢性失业、失业或者从事低薪、劳苦工作的底层“精英”来说,由于不能或不愿合法改变自己的恶劣生存处境,他们的利益诉求常常寻找非常规的社会流动阶梯、采取反社会的形式,这时有组织犯罪就是一种理性的经济行为,是非法的商业活动形式,通过向社会供应非法服务及提供法律所禁止的产品来获取最大利润。对其成员而言,犯罪组织是一种享有“商标”或者说“品牌”的“不法商务企业”,具有严格有效的内部管理,行业垄断与限制竞争,较强的灵活性和适应性。他们为“顾客”提供真实的“服务”,包括暴力的使用和组织之间的火并一般也都是为了保护“商标”,建立并维持声誉,并致力于拓展业务。犯罪组织成员将财富作为阶层划分的唯一标准,并不在意职业的正当性,而更在意“人生发展”,即财富的增加,通过非制度性手段,努力谋求满意的自致角色,领略横行“黑白两道”的风光。对他们而言,底层群体定位的“怨天尤人”不过是合理化其罪行的工具之一,真正关键的是先赋角色决定的合法向上流动机会的缺失和价值期待的落差。犯罪组织成员多身处社会底层,缺乏向上流动的合法机会,却具有建筑在非制度性手段基础上的高价值期待,这是有组织犯罪社会认同的本质。

三、有组织犯罪社会认同的环境:参考群体的选择

参考群体对个体的信仰、态度和价值观的形成具有特殊的重要意义,个体往往把参考群体的信仰、态度和价值观作为自己的参考标准和榜样,加以认同和模仿。社会生活中通常存在着精神群体和社会群体两类群体,认同既然是社会群体成员在认识和感情上的同化过程,充当个体参考群体的,自然是其中的精神群体,即由那些个体愿意与之交往并且愿意尊重与他的关系的人组成的群体。[13]P375从参加犯罪的原因来看,根据中日有组织犯罪合作项目课题组在在监狱系统的调查,在犯罪组织成员中,组织或领导的占11.2%;主动参加的占59.2%;他人介绍的占9.1%;被胁迫参加的仅占0.2%;缺失值为19%。可见,大部分的犯罪人都是主动参加有组织犯罪。图三也显示,被诱惑和自愿参加犯罪组织者远远超过被强迫参加者的比例。犯罪组织中流行的价值观和行为模式虽然与主流社会相悖,但从调查数据来看,有组织犯罪认同却不是通过下行的、强制性的灌输实现的,而是一个自发的、主动的过程,犯罪组织成员对犯罪组织这一参考群体有强烈的认同。

个体获得或保持参考群体成员资格的强烈动机,使参考群体对其成员产生强大的规范作用。个体可能存在多重参考群体和不同的参考框架。[14]一般来说,参考群体多是首属群体,即成员之间以感情为基础结成亲密关系的社会群体。如果一个群体的成员称他们自己为“我们”时,就是首属群体,而犯罪组织正是这样一个参考群体。首属群体形成的圈子虽然十分有限,主要依靠舆论、习俗等非正式手段进行控制,但它的控制力却非常强大,在整个社会控制系统中,首属群体中的日常性控制居于核心位置,因为个体最重要的社会纽带正是在这个圈子里。在当前社会结构转型的背景下,首属群体整体上弱化趋势明显,群体成员关系趋于松散,人们日益转化为一种分离的、原子化的个体,甚至一些首属群体已经名存实亡。个体更多地以职业为中心进行活动,业缘关系日趋重要,而有组织犯罪正是犯罪组织成员长期从事的具有一定稳定性的“职业”,犯罪组织由此成为其成员的首属群体。

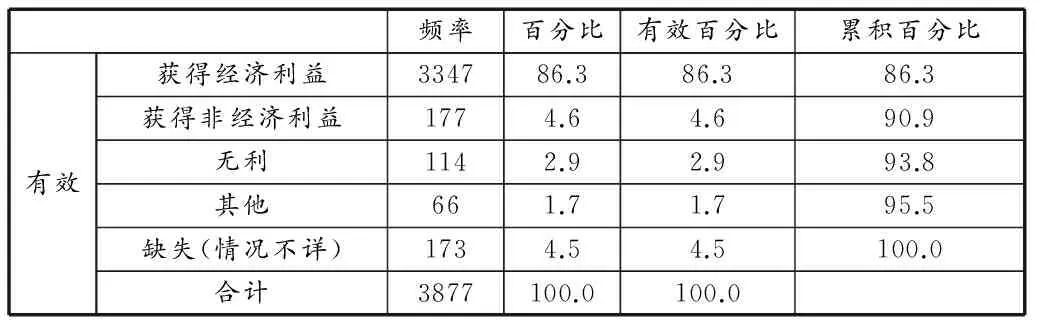

首先,犯罪组织成员最基本的安全和生活需求依靠犯罪组织来维护,犯罪组织将成员的个体利益和团体利益紧密相连,使得有组织犯罪具有更强大的凝聚力和约束力。从犯罪组织成员的获利情况看,获得经济利益的占86.3%;获得非经济利益的占4.6%;没有获利的只占2.9%。可见,绝大多数成员获取了经济利益或其他利益(见表2)。

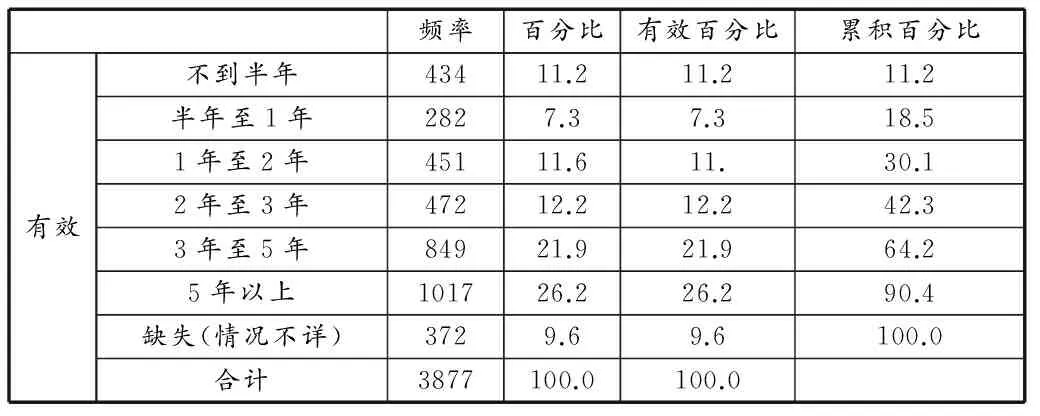

其次,与首属群体的整体弱化相反,犯罪组织却得到了局部加强,在犯罪组织中人际关系初级化的现象突出,犯罪组织初级化为拟家庭的首属群体。大体上,首属群体中关系强度可按直系、旁系、拟制、结拜等确定强弱顺序,但并非所有关系类型都吻合这个顺序,比如结拜的“自己人”感有时要强于其他亲缘。[15]犯罪组织成员几乎都能在犯罪组织中得到认同上的满足,因此,他们高度重视自己归属于犯罪组织的身份,以组织为家,以成员身份为荣。[16]这一点从调查数据也有体现,表3显示,在犯罪组织成员中,不到半年的占11.2%;半年至1年的占7.3%;1年至2年的占11.6%;2年至3年的占12.2%;3年至5年的占21.9%;5年以上的占26.2%;缺失值为9.6%,即使在忽略犯罪组织实际存续期间的前提下(部分犯罪组织可能在短期内覆灭),相当一部分犯罪人参加有组织犯罪的时间仍然在3年以上,可见,对犯罪组织的这种认同具有较强的持续性。

表2 获利情况

表3 参加犯罪组织的时间

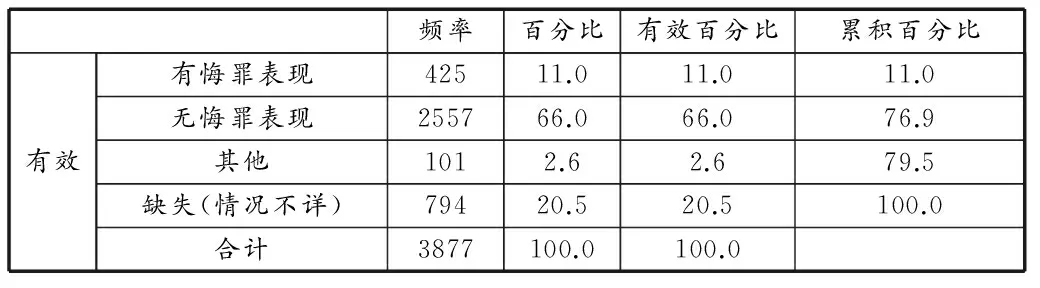

表4 认罪态度

表5 案件来源

犯罪组织可以提供群体的心理支持,由于组织成员高度的同质性和高强度、高密度接触,犯罪组织成员的认知曲解会随着情绪感染集体传染,完成对有组织犯罪行为的合理化。在犯罪组织内部环境中,组织成员会把犯罪变成生活方式的组成部分,变成解决困难问题或问题情境的重要手段,由于习以为常,他们不再会产生罪恶感。调查显示,犯罪组织成员中无悔罪表现的占到了66%,大部对所犯罪行都没有悔意(见表4),而且,有组织犯罪中自首的比例极低,只占到全部案件的1.1%(见表5)。

四、有组织犯罪社会认同的消解:规范性认同建设

总结近年我国打黑经验,单纯“严打”或重刑化对防控有组织犯罪作用不大。我国刑事立法和司法都高估了刑法影响人的行为的可能性,[17]有组织犯罪的价格和赢利由“犯罪税率”(犯罪组织所承担法律风险的附加费)的调节得以增长,严打之下,“服务”便因稀缺而上涨,这反过来又诱使一些人铤而走险,掀起新的犯罪浪潮。“与有组织犯罪的垄断利益相比,这种竞争性的预期刑罚成本是不足以对其产生威慑效果的。”[18]P213因此,从消解有组织犯罪社会认同的角度,而不只是单纯严打,对于有组织犯罪的防控具有更加本源性意义。对以刑法为代表的社会主流规范的疏离和对首属群体(即犯罪组织)的依恋是有组织犯罪认同最本质的问题,因此,通过经济、教育手段减少边缘人口,通过建设规范性参考群体以替代犯罪组织的影响,才能有效消解有组织犯罪认同,否则只会建立一个“法律更多但秩序更少的世界。”

(一)通过社会公平淡化阶层意识

一直以来,社会控制对防控犯罪的作用受到普遍重视,但是,作为一种外在性或者强迫性控制,被动的被控制与主动的社会认同之间是无力对抗的。作为有效社会控制的前提条件,社会支持更应受到重视,由正式的或非正式的社会网络为特定对象(一般为底层群体)提供可以缓解个体压力,并能影响个体行为选择的物质上和精神上的支持。当个体无法从合法途径获得社会支持时,很容易转向违法的组织或个体。当政府不能提供一种能保障公民利益并减轻民意不满的体系时,有组织犯罪就会填补这个空白。犯罪组织的“内部团结”在外部支持体系严重缺失下越发紧密起来的,这是一个恶性循环。我们看到,很多犯罪组织支付成员薪水,提高成员晋升的机会,还会将丧葬、抚恤等也计算在财务报表内,为他的成员提供保护和其他服务。[19]当前,我国犯罪组织虽然存在时间较短,但“割韭菜”的现象也非常明显。[20]

现阶段,贫富之间的阶层冲突意识是所有的阶层冲突意识中最为强烈和明显的,这反映出人们意识领域中已经潜伏着对某些社会矛盾解决的需要与愿望,底层地位能够成为有组织犯罪合理化的借口,表现出了官民之间的对立和冲突,值得我们反思。所以,要关注社会阶层意识,关注社会中底层认同群体的心态和处境,切实保障他们的利益,建立起由政府支持、群体支持和个体支持组成的综合社会支持体系。完善社会经济保障体系,缩小社会各阶层之间的收入差距,帮助底层群体摆脱经济贫困,加大工业反哺农业的力度,鼓励乡镇企业发展,就地解决劳动力问题,拓展维持底层群体生存和发展的工作机会,从根本上减少边缘人口。同时,上升流动是社会稳定的安全阀,社会流动不畅导致阶层断裂和阶级结构定型化,原有的秩序控制手段加剧欲求受挫的程度,刺激部分个体倾向暴力反抗,因此,有必要最大限度地削减社会流动的体制障碍。此外,有必要提高政府行为的透明度,贯彻实施有效率的媒体政策,完善社会利益表达机制,缓解社会焦虑。全方位地对底层群体增加社会支持,最大程度地降低过大的社会分化和不平等造成的社会不公平感,培养该群体的社会归属感。

经济收入是阶层认同的一个因素,但不是唯一因素,在提高底层群体经济水平的同时,更要为其提供应有的社会支持,使他们得到尊重和接纳,获得社会性需求的满足,使他们获得公平的教育、就业、医疗机会,获得公平的向上流动机会,避免社会的割裂。

(二)建设合理的社会文化目标

默顿从价值上把社会结构分为目标与手段两个部分,目标是全社会所认可的,人们都为之奋斗的目标,手段是达到以上目标的合法手段,即制度性手段。他认为,除非强调以违反制度性手段为代价换取经济成功目标的文化得以改变,否则,即使政府重新分配获取财富的合法机会,也难以缓解造成犯罪的压力。[21]P359-360因此,应该积极调整主流文化导向,建设合理的社会文化目标,从建立共享的价值观念开始,逐步建立社会共识。

利益不可避免地决定价值观念,马克思指出:“人们为之奋斗的一切,都同他们的利益有关。”[22]P187相比普通犯罪,有组织犯罪更具功能性或工具性的,是获得人们普遍追求的那些“成功”的手段。当犯罪组织成员把“挣大钱”作为自己的价值核心时,他们是在遵守而不是僭越社会规则。[23]P307-308没有一种亚文化与其存在的社会是完全冲突的,必然包含主流价值观念,犯罪组织成员仍然信奉主流的文化目标(即获取财富),不过使用了不被社会承认的非制度性手段而已。一定程度上,社会会默认一些违规和违法行为,一些犯罪组织首要分子也的确通过有组织犯罪获得了财富,提高了社会地位。

因此,必须建设更加合理的社会文化目标,社会不再过分强调物质成功,而是构造涵盖面更广的核心价值体系,给予其他目标更多的重视,提供财富以外的其他“成功”选择,保证底层群众能够参与社会“游戏”。建设一个普适的强调制度性手段的成功目标,重点强调获取成功的制度性手段以及遵从它的本身的价值,特别在教育、传播这些文化领域尤应如此,使制度性手段的文化地位上升到文化目标层次,以为人们提供适应社会结构与文化结构冲突的现实途径,并得以因遵从制度性手段而实现心理平衡。

从社会认知到社会态度,进而形成社会价值观念,是一个渐进过程。目前,民众的价值观念日趋多元,社会应提倡和激励对社会有利的基本价值观,使其逐渐固化为全社会的核心价值,成为社会稳定的坚实基础,从根本上消解有组织犯罪社会认同。

(三)加强规范性参考群体的社会影响

为了消解犯罪组织对其成员的影响,必须建设其他规范性(合法)参考群体,增强对规范性参考群体的依附。规范性参考群体是与犯罪组织相互冲突的参考群体,如果人们将其作为参考框架,加入并适应该群体,就会对原来的参考群体(即犯罪组织)产生负功能,产生预期社会化效应,使犯罪组织成员主动脱离犯罪组织的影响。这里的规范性参考群体指的主要是非经济机构。与市场经济的任务不同,非经济机构(例如家庭和学校)的主要任务在于观念的引导和塑造。在市场经济条件下,经济机构是绝对强势的,而其他机构都趋向于服从经济。当这些非经济机构的地位被贬低并被经济标准渗透时,其非正式社会控制能力必然被削弱。当永无止境的追求财富成功的欲望缺乏适当的社会控制时,犯罪,特别是底层群体的犯罪就会成为一种必然。[24]P187而不同于暴力压制、经济处罚和法律制裁等消极的事后惩罚,非经济机构的社会控制虽然具有碎片化特征,但主要是一种具有弹性空间的事前预防力量,发挥着特殊的功能。因此,必须弱化对经济制度过分的强调,停止经济标准对非经济机构的渗透,提升学校和社会组织等非经济机构的地位。

信任是认同的前提,黑手党正是通过利用社会的信任缺失而发展壮大起来的。[25]非经济机构只有被信任才能发挥规范性作用,虽然表面上有所互动,但底层群体与其他群体在社会心理上存在高度的距离感,底层群体自愿选择结成自己的社群网络,并以此与主流社会(包括非经济机构)产生隔离。[26]倾向性的社会认同是长期习惯某一社经地位的结果,具有持久性和传递性,数十年来的被剥夺经验已经使“官民矛盾”严重激化,底层对上层的不信任已经成为一种习惯,因此,建立制度层面的社会信任机制,摆脱社会信任困境是当务之急。社会信任重建既包括人际信任、媒体信任、商业组织信任等水平信任的重建,更关键的则在于公权力信任的重建,以推动权力的公开透明运行为基础,消除公共权力执行者权力的滥用,提高公共权力的可信度,切实鼓励民众的公共参与和社会监督,让权力在监督下运行,形成信任良性运行机制,使社会信任回归良性运行。

此外,还要充分发挥其他社会组织的作用,成熟的社会总会构建一个避险的无缝结构,社会组织与政府是一种合作伙伴关系。涂尔干认为,政府与社会之间,应当有一个中间社会(次级群体),可以把个体吸收进来,如果这些次级群体与个体的联系非常紧密,那么它们就会强劲地把个体吸收到群体活动里,并以此把个体纳入到社会生活的主流之中,[27]P40社会组织即是政府与个体之间的“中间社会”,是链合个体与社会之间最为关键性的次级组织。社会问题主要在于协调,在于个体的共同情感的培育。社会组织植根于社会基层,能畅通地了解个体的利益和需求,可以通过维护代言群体的利益来协商不同社会群体间的利益,保护底层群体应该拥有的公共权利。社会组织可以通过建立一套社会所匮乏的规范体系来帮助个体实现归属感,满足正当的社会情感诉求。社会组织将启动全民履行社会责任的机制,这是市场的效率原则无法企及的,是政府公权做不到的。

最后,社会认同是一个动态的、没有终点的过程,因此,可能通过引导实现转向,消解有组织犯罪社会认同一方面是任重道远的艰巨工程,另一方面却也是充满前途和希望的可行性举措。

注释:

① 中日有组织犯罪合作研究项目自2008年4月启动,至2011年3月完成,项目将全国划分为7个片区,即东北地区、北京地区、中部地区、西北地区、上海地区、西南地区、东南沿海地区,调查范围覆盖全国各地(除台湾)。该研究主要以各级法院作出的生效判决为基础,以数据分析为主,个案分析为辅,进行实证研究。本文引用数据如无特别说明均为对全国七个地区(不包括港澳地区和监狱服刑人员调查的数据)综合分析所得数据,如只引用具体片区数据则会单独说明。

② 图1、图2、图3中所称的第二年度和第三年度是指项目运行的第二年度和第三年度,因为与自然年度有所区别,所以图中用第二年度、第三年度来表示。

[1] 顾肖荣,涂龙科.上海地区有组织犯罪调查报告[J].中国刑事法杂志,2009,10.

[2] [日]猪野健治.暴対法下のやくざ[M].東京:筑摩書房,2001.

[3] [加]查尔斯·泰勒.自我的根源:现代认同的形成[M].韩震译.北京:译林出版社,2004.

[4] [美]亨廷顿.我们是谁——美国国家特性面临的挑战[M].程克雄译.北京:新华出版社,2005.

[5] 马戎.民族社会学.社会学的族群关系研究[M].北京:北京大学出版社,2004.

[6] 郑杭生.社会和谐——战略机遇期中国社会的主调[J].社会学,2004,3.

[7] 严景耀.中国的犯罪问题与社会变迁的关系[M].吴桢译.北京:北京大学出版社,1986.

[8] [意]贝卡利亚.论犯罪与刑罚[M].黄风译.北京:中国大百科全书出版社,1993.

[9] [美]B·维纳.责任推断:社会行为的理论基础[M].张爱卿、郑葳等译.上海:华东师范大学出版社,2004.

[10] [日]加太こうじ.日本のヤクザ[M].東京:大和書房,1966.

[11] [日]猪野健治.やくざと日本人[M].東京:筑摩書房,2006.

[12] [日]猪野健治.山口組永續進化論[M].東京:大和書房,2008.

[13] 吴宗宪.西方犯罪学[M].北京:法律出版社,2006.

[14] 张杨波.被遗忘的参考群体行为理论[N].中国社会科学报,2014 -04 -30(6).

[15] 刘正强.缘“分”的时代:异变中的初级关系与民间纠纷[J].社会学评论,2013,2.

[16] [日]山中一郎.組織暴力団の社会学[J].明治学院論集,明治学院大学文经学会,1972,11.

[17] 樊文.犯罪控制的惩罚主义及其效果[J].法学研究,2011,3.

[18] [美]波斯纳.法律的经济分析[M].蒋兆康,林毅夫译.北京:中国大百科全书出版社,1997.

[19] [意]费德里科·瓦雷泽.黑手党产生和转移理论概述[J].王鹏,陈波译.青少年犯罪问题,2013,1.

[20] 靳高风.当前中国有组织犯罪的现状、特点、类型和发展趋势[J].中国人民公安大学学报,2011,5.

[21] 张小虎.当代中国社会结构与犯罪[M].北京:群众出版社,2009.

[22] 马克思恩格斯全集[M].中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局编译.北京:人民出版社,1995.

[23] [英]韦恩·莫里森.理论犯罪学——从现代到后现代[M].刘仁文,吴宗宪,徐雨衡,周振杰译.北京:法律出版社,2004.

[24] [美]乔治·B·沃尔德,托马斯·J·伯纳德,杰弗里·B·斯奈普斯.理论犯罪学[M].方鹏译.北京:中国政法大学出版社,2005.

[25] [意]狄亚哥·甘贝塔.黑手党理论的起源与发展[J].王静宜译.青少年犯罪问题,2013,1

[26] 郭星华,储卉娟.从乡村到城市:融入与隔离——关于民工与城市居民社会距离的实证研究[J].江海学刊2004,3.

[27] [法]涂尔干.社会分工论[M].渠东译.北京:三联书店,2000.

(责任编辑:孙培福)

Study on Organized Crime Social Identity——Taking Sino-Japanese Organized Crime Cooperative Research Projects Report as An Example

ZhangShuang

(Law School of Guangdong University of Foreign Studies, Guangzhou, Guangdong 510635)

The organization is the root of the serious harm that organized crime causes. The organization of organized crime is achieved by social recognition. As the consciousness and value of underlying class expects conflict, the members of the criminal organizations, through the reference group of criminal organization, have formed and strengthened the social identity of organized crime, thus achieved the organized crime. The fundamental measure to prevent organized crime is counteracting the social recognition of organized crime. The effective ways to counteracting social identity organized crime are easing the social consciousness conflict, reconstructing institutional cultural value system, constructing normative reference groups.

organized crime; social identity; class consciousness and value; reference groups

1002—6274(2015)01—090—07

广东省哲学社会科学规划项目“涉众型经济犯罪文化认同研究”(GD13XFX16)和武汉大学刑事法研究中心承担中国犯罪学研究会“中日有组织犯罪合作研究”的研究成果之一。

张 爽(1975-),女,吉林永吉人,法学博士,广东外语外贸大学法学院副教授,研究方向为刑法学、法理学。

DF611 < class="emphasis_bold">【文献标识码】A

A