浅析我国后发展进程中的几个影响因素

[摘要]当前,我国的发展正处于从后发展的末期阶段转向“中等发达”转型的阶段,依旧属于后发展范畴。在经济全球化迅猛发展的今天,技术创新、政治环境以及国际地位将是影响我国进一步发展的核心要素。为此,我国需要在技术创新方面有质的转变;要进一步加快政治体制改革,营造良好的政治环境;要不断提升国际地位,增强自身的发言权,力争推动建立符合我国国家利益的国际经济新秩序。只有这样,才能加快推进我国发展进程。

[关键词]后发展;技术创新;政治环境;国际经济秩序

[中图分类号] F124.3 [文献标识码] A [文章编号] 1009-0169(2015)07-0035-03

2014年,我国经济总量首次突破10万亿美元,跃居世界第二。但从人均数据与经济结构两个层面来看,我国仍属于发展中国家。从一般意义上说,“后发展国家”与“发展中国家”这两个概念属于同义词,与“发达国家”相对,是在世界发展的进程中,由于各种不同的历史原因,其发展处于相对落后的地位的国家。更为严峻的是,在进一步发展的问题上,即从“发展中”或后发展的末期阶段转向“中等发达”乃至“发达”阶段,我国经济将不仅面临结构性问题,而且还受到国内政治以及国际经济现状与秩序的困扰与阻碍。

一、技术创新是推进我国后发展的强力支撑

(一)技术创新的研发投入

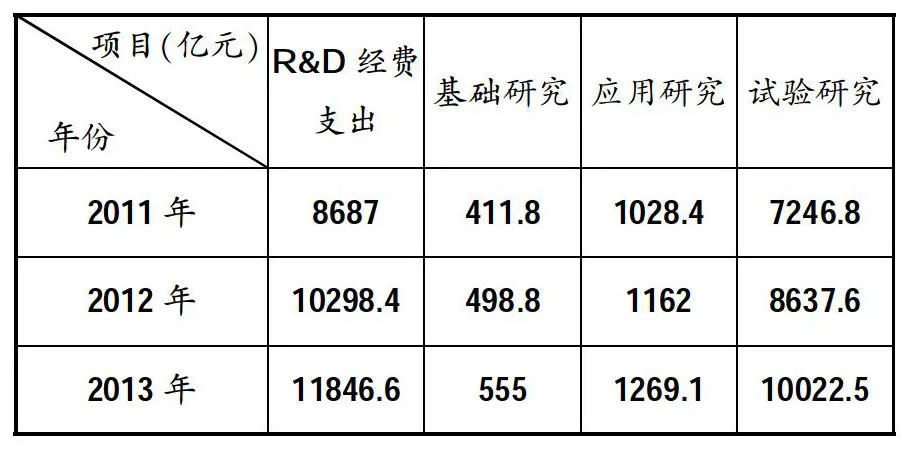

一国研究与试验发展(RD)经费投入,可以从一个侧面反映该国经济决策者对科技创新实际的重视程度,并且是衡量其科技创新能力与水平的重要指标之一。

在研究与试验发展(RD)经费支出结构方面。[1]据中国国家统计局统计年鉴数据显示(见表1.1),2011年,基础研究、应用研究和试验发展占研究与试验发展(RD)经费总支出的比重分别为4.7%、11.8%和83.5%。三者的比率约为1:2.5:17.8。2012年,上述三个数据分别为4.8%、11.3%和83.9%。三者的比率约为1:2.4:17.5。与上一年相比基本没有什么变化,依旧存在着很大失衡。2013年,在我国科技经费投入继续稳步增长的情况下,这一数据仍然变化不大。2013年,全国共投入研究与试验发展(RD)经费11846.6亿元,其中,基础研究、应用研究和试验发展经费占研究与试验发展(RD)经费总量的比重分别为4.7%、10.7%和84.6%。三者的比率约为1:2.3:18。相反,美国与日本的同样数据则分别为1:1.2:3.2与1:1.7:4.8,相对比较均衡。可以看出,与发达经济体与专利发明强国相比,我国的研发经费支出结构仍需大力改进与严格优化,基础研究的比例仍有待提高。

在研究与试验发展(RD)经费支出比例上。RD经费支出占GDP比重是目前国际通用的衡量科技活动规模、科技投入水平和科技创新能力高低的重要指标。目前,发达国家和地区该指标平均水平为3%。我国的数据在2000年之前始终没有突破一个百分点的门槛。之后有明显变化,2013年,研究与试验发展(RD)经费投入力度加大,投入强度首次突破2%。尽管如此,与美国、日本以及欧盟等发达国家相比还有很大差距。

(二)技术创新的后劲

所谓的技术创新后劲,从直接的层面来看,主要体现在各类专利的受理与授权两个方面。其中,发明专利又是技术创新的主要内容。

2012年,我国国内三种(发明、实用新型与外观设计)专利申请受理数分别为652777、740290与657582件,总计2050649件;授权数分别为217105、571175与466858件,总计1255138件。授权率分别为33.26%、77.16%与71%,均授权率为61.21%。其中,代表着创新的发明专利申请受理数仅占31.83%,授权率仅为33.26%,离平均授权率还有很大差距。

表1.2 2011年、2012年我国国内发明专利一览

由表1.2可见,我国发明专利不仅在受理数上处于不足状态,而且在授权率方面也偏低,技术含量相对较低的实用新型与外观设计专利始终占据着我国专利申请的主要部分。扣除审批机构的人为影响因素,在申请受理的发明专利中,大量未能通过专利授权的“发明”极有可能是技术含量很低而不具备专利资格,或者创新意识不足、信息掌握不足,以致造成高度的发明重复,并且给国家与社会造成人力、物力和财力的严重浪费,尤其是非居民专利申请往往占据一半的情况下。{1}

(三)技术创新的效率

技术创新的投入-产出比例,可以在一定程度上反映一国的技术创新效率。技术创新资金的投入,在很大一部分需要把新技术转化为实际商品,因此,可以“高技术产品出口额占制成品出口额的比重”为例,对我国的技术创新效率作一说明。从2000年以来,我国的“高技术产品出口额占制成品出口额的比重”,除了2000年(20.56%)低于世界平均水平(22.65%)外,2004年至今都不仅高于世界平均水平,而且也远远高于世界高收入国家的同期水平。2010、2011与2012年,我国的“高技术产品出口额占制成品出口额的比重”分别为27.51、25.81与26.27,世界高收入国家的同期数据分别为21.34、21.4与17.91,与美国(分别为19.93、18.09与17.83)和韩国(分别为29.47、25.72与26.17)基本持平。{2}

在全球化的今天,技术创新与进步是经济增长与发展的主要促进因素之一,也是强国所系的重要动力。通过分析我国技术创新的研发投入、后劲和效率,可以看出,今后我国要在加大财政科技投入力度的同时,不断完善科技奖励制度,优化研发经费支出结构,鼓励专利发明,加快构建利于平衡发展的技术创新体系,以期在量的投入方面继续努力的同时,实现量的优化以及质的转变。

二、政治环境是推进我国后发展的内在保障

(一)政治民主与经济发展

在现实主义者与马克思主义者看来,经济活动从来就是政治的工具,不存在纯粹的(国际)经济行为。在经验研究方面,一部分学者认为,有效的政治民主是经济发展必不可少的前提。

历史与经验表明,随着经济发展的持续进行,政治民主与进步也将随之得到可观的提升,至于提升的广度和深度,则主要取决于各国政治博弈本身。一个相对稳定、自由开放的政治秩序,能有效地发挥促进经济发展的作用。当代中国的发展表明,政治因素对经济发展有着至关重要的影响。更为尊重经济运行规律、更加和谐稳定的政治环境,能够有力地促进经济的发展。相应地,经济发展成果也有助于对政治合法性的巩固、政治认同感的加深。

(二)我国当前的政治环境及其困境

与20世纪90年代不同,当前我国政治正处于一个新的历史转型期,面临着来自国内外的重大机遇与巨大挑战。在机遇方面,我国政治制度及体制因其经济成就而得到了巩固。改革开放以来,我国经济持续增长,现已成为世界第二大经济体,财政收入连年增长,财政实力有了质的提高。我国政府通过强有力的财政措施与手段,促进我国政治、经济与社会的进一步发展,并在对外政治交往中取得更为积极的地位。党的十八届三中全会通过的《决定》研究制定了全面深化改革的总体方案,它提出的全面深化的政治体制改革,所涉及的范围之广、力度之大,前所未有,明确释放了以更大勇气和智慧推进政治体制改革的信号。党的十八届四中全会以“依法治国”为主题,而依法治国是政治体制改革的重要一环。在挑战方面,增长失衡一直是中国经济发展面临的主要困境之一,[2]这一困境对我国政治发展已经构成了直接的影响。一方面,我国经济面临结构性矛盾——经济内容和技术含量依旧偏低——需要实现新的转型,实现质的跨越。其中,如何处理好权力与市场之间的关系,是决策者必须认真考虑并加以切实解决的重要问题。另一方面,我国政治体制改革的必要性日益突出,需要通过实行民主问责、建立法治政府、大力整顿官治和重建新民文化等加以应对。

虽然我国政治改革的进程在加快推进,但是我国政治发展的困境依旧突出,这些困境的存在在一定程度上制约了政治秩序对经济发展应有的促进作用。首先,政治改革的阻力不断加大。阻力主要来自于国内外的压力。就国际而言,主要是各种反华势力的攻击;就国内而言,除了来自持不同政见者的压力外,还有对改革的方向、速度、侧重点的分歧,也对我国政治的进一步发展构成内在的张力。其次,权力监督与腐败问题,也即官治问题。从本质上说,我国当前的权力监督主要来自上级权力机构,权力之外各界难以对权力本身行使有效的监督权,这就给各级权力机构及其人员以广阔的权力寻租与私有化空间,滋生腐败。再者,政治思潮多元化的影响。由于通讯与传媒技术,尤其是互联网技术的不断发展,我国政治思潮不仅得以日益多元化,而且还以前所未有的速度向社会各界传播,政治参与的广度与深度都有了明显的变化。

为此,必须加快政治体制改革的步伐,努力弥合各利益阶层和改革势力的利益与意见,在民生问题上给予更多的关怀,使更多的民众得以分享改革开放的成果,促进社会的公平、正义,逐步缓解乃至消弭那些消极、不稳定因素。

三、国际经济秩序是影响我国后发展的外在动力

(一)国际经济秩序及其现状

西方发达资本主义国家一直是国际经济秩序规则的主要制定者和操纵者。二战以后,这一秩序主要为美国所主导。结合西方发达资本主义同盟国家,通过组建并控制世界银行、国际货币基金组织(IMF)与关税与贸易总协定(GATT)等三大国际经济、货币、贸易组织,美国从整个国际经济体系到双边经济关系等各个方面,对发展中国国家的经济发展进行干预或制约,把后者纳入其经济战略轨道。

随着2008年国际金融危机的爆发,当前的国际经济秩序受到了前所未有的挑战。事实上,由于“金砖四国”的迅速崛起,当前的国际经济秩序在金融危机爆发以前就已经受到了冲击,G8峰会越来越难以为继,以致被G20所替代就是很好的说明。世界各国尤其是中国、俄罗斯等新兴经济体,对世界银行、IMF的运作规则进行改革的呼声日渐强烈。

(二)我国与国际经济秩序

从1949年尤其是1978年以来,从积极谋求加入联合国,到积极努力加入国际货币基金组织和世界银行,再到经过长期努力、不惜做出必要的让步而加入世界贸易组织,我国一直在积极地加入西方国际政治经济体制。因此,我国是美国所主导的经济全球化的重要受益者,并在此过程中对国际经济秩序产生了深刻的影响。首先,我国积极而广泛地参与到全球各项经济活动当中,并取得了丰硕的成果。我国经济总量持续攀升,外汇储备连年高居世界首位。其次,美国是中国最大的贸易伙伴,中美经济关系是中国最重要的双边经济关系,同时也是世界上最重要的双边经济关系之一。不过,随着两国经济相互依存的加深,新世纪以来,由于结构性的矛盾始终未能得到解决,中美两国之间的经贸摩擦持续增长。再次,由于我国的经济发展依旧存在着很大的空间,我国巨大的生产与消费能力,对世界能源、原材料、货币与资本等市场供求产生了深刻的影响,并因此对某些国家的发展造成冲击,双边与多变经贸争端与矛盾持续增加。特别是,与发展中国家的经济竞争与摩擦将是中国未来经济发展的主要难题之一。[3]

习近平总书记上任后首访俄罗斯,在莫斯科国际关系学院发表演讲时提出各国应共同推动建立“以合作共赢为核心的新型国际关系”。同时,总书记提出“要把世界的机遇转变为中国的机遇,同时,要把中国的机遇转变为世界的机遇”。而我国的高铁技术推向世界、共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的战略设想,得到了国际社会的积极反应,这些新型贸易业态的提速,正在成为我国贸易新的增长点。进入新世纪,如何处理好我国发展与当前国家政治经济秩序之间的关系,是我国积蓄力量发展自身必须考虑的问题。为了由“发展中”状态迈向“中等发达”水平,避免“拉美陷阱”并取得持续的发展,就要从国际经济旧规则的简单维护者与应用者转向新规则的倡议者与重要制定者,以便逐步扭转由于过分遵从现行国际经济秩序而使自身付出巨大代价的局面,建立和维持一种有利于本国国家利益与大多数国家利益的世界秩序。因此,拟定一个具有高度可操作性的战略,将是我国政府构建世界新秩序的前瞻之举。

四、结语

我国正处于由“发展中国家”向“中等发达国家”迈进的历史新阶段,不仅需要在全面深化改革、促进技术创新方面有质的转变,而且为了更好地服务于经济发展与社会进步,一个更加良好的政治环境,也对我国的政治改革提出了更高的要求,在成为国际经济秩序的重要参与者与维护者的同时,不断地增强自身的发言权,为构建符合中国国家利益的国际新秩序而不懈努力。

参考文献:

[1]中国国家统计局.2013年统计年鉴[M].北京:国家统计局出版社,2013:160-165.

[2]吴敬琏.增长方式失衡造成中国困境[J].党政干部文摘,2008,(11).

[3]秦朝英.论国家利益——生存与发展需求[J].战略与管理,1998,(6).

责任编辑:王玮玮