中日首辅,政治殊途

1895年之后,李鸿章只活了6年,老迈而失势;伊藤博文则过了14年春风得意的日子。在境况迥异的余生里,两人的恩怨仍在继续。

不尽相同的西游

从日本回到北京后,光绪帝召见了李鸿章。短暂寒暄之后,光绪帝劈头盖脸地责难起李鸿章,说他身为重臣却把台湾拱手相让,失民心,伤国体。李鸿章只能唯唯称罪。后来,他躲进借住的贤良寺闭门不出,门生故吏纷纷离他而去。

李鸿章比常人高明的地方在于,他没有一味抱怨,而是不断反问:伊藤博文究竟在哪里赢了我?我可以向他学习什么?

伊藤博文早年游历西方的事情,此时一幕幕在李鸿章的脑海中回放——1863年,伊藤博文22岁,被秘密派往英国留学。那时的日本,同样被西方的坚船利炮叩开国门,同样被迫签下不平等条约,同样面对国运危机。年轻的伊藤博文在出国前痛恨、排斥西方。出国后,他努力学习英语,专心于学问的修养,经常搭伴与英国学生同游,参观博物馆、造船厂等。在深入了解英国社会后,他由衷佩服英国的进步和强大,排斥西方国家的态度由此改变。

1871年,以而立之年跻身日本权力中心的伊藤博文随使团出使欧美,再次踏足西方,用了两年时间对欧美的政治制度深入考察。他认识到立宪制度是一个国家文明的标志,也是国家强大的重要条件。回国后,他负责调研立宪政治的可行性,主张在日本逐渐推进君主立宪并开设议院。

1882年,已是日本政坛核心人物的伊藤博文又一次亲赴欧洲考察立宪制度,还在柏林专门拜会了德国法学家格奈斯特,听取他对宪法的看法。

离伊藤博文初到西方已经过去了30多年,年迈失势的李鸿章决意效仿当初年轻气盛的伊藤博文,游历西方。恰好有一个契机,让俄国成了他的第一站。

1896年5月,沙皇尼古拉二世举行加冕典礼,各国要派出特使致贺,清朝打算派湖北布政使王之春前去。俄国认为王之春人微言轻,不能胜任,“可胜任者,独李中堂耳”。清朝便改派李鸿章为“钦差头等出使大臣”赴俄。启程前,李鸿章对晚辈黄遵宪说,此去俄国的目的是“联络西洋,牵制东洋”。果然,1896年6月,李鸿章与俄国签订《中俄密约》,规定两国共同制约日本,日本若再次侵犯清朝,俄国会对清朝提供保护。作为交换,清朝同意俄国修筑一条经过黑龙江和吉林,直达海参崴的铁路。李鸿章在外交上转向联合俄国,总算是认清了最凶险的敌人是谁。但悲哀的是,李鸿章签下的这一纸条约,为后来日俄两国在中国东北大打出手埋下隐患。

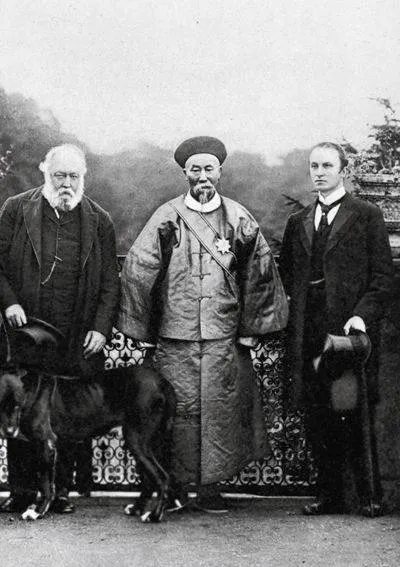

结束俄国之行,李鸿章来到德国,得到了极高的礼遇,德国皇帝威廉二世邀请他一起阅兵,还给他特制了虎皮椅和大红绸凉伞。李鸿章兴致勃勃地参观了来复枪厂和造船厂。紧接着,他拜访了已经退休的德国宰相俾斯麦,两人从养生之道谈到国家大事,很是投机。李鸿章请教复兴中国的办法,俾斯麦认为强兵是第一位的。虽然甲午战败之后,李鸿章的强兵之路已然走到尽头,但他听到俾斯麦这样的回答时,心中依然窃喜于两人所见略同。随后,李鸿章又和俾斯麦聊起了与皇帝的相处之道,但对君主制度的变革这个关键问题只字未提。

在德国,李鸿章还做了一件很新潮的事。当时,德国科学家发现了X光,得知李鸿章在日本受过枪伤,子弹仍未能取出时,他们给李鸿章拍了X光片。李鸿章成了中国第一个拍X光片的人。

由此不难看出,李鸿章的西方之行仍停留在他最有兴趣的技术体验上,并未深入制度层面。这或许是暮年之人不比年少之人的锐气与洞察力,或许是李鸿章自始至终都是大清王朝的忠臣孝子,不会也不愿想到“大逆不道”的制度之变。他注定无法找到西方强大的根源。

离开德国,李鸿章又到了法国,巴黎火车站挂起龙旗表示欢迎。李鸿章拜访了法国总统,参观了巴黎银行并询问借款事宜,还亲自体验了火炮试射。随后,他前往英国,拜见了维多利亚女王,参观伦敦桥,专门体验了电报发送的过程。接着,他跨越大西洋来到美国,见到了美国总统,还对在美华人的境遇表示了关切。离开美国之后,李鸿章经加拿大回国。途中路过日本,他没有上岸,或许他再也不想踏上那片伤心之地,再也不愿想起伊藤博文。

最后一面不欢而散

不过,命运却和李鸿章开了个玩笑,让他和伊藤博文第三次见面了。

当初,《马关条约》签订的消息传回中国,苛刻的条件、巨额的赔款、大片领土的丧失,终于让大清帝国从天朝上国的残梦中惊醒。正在京城参加科举考试的康有为联合1000多名举人,发动了著名的“公车上书”,要求废约拒和。在此情形下,光绪帝不得不在上谕中承认,清政府与日本开战后作战不力、“战无一胜”,表达了变法图强的决心:“嗣后我君臣上下,惟当坚苦一心,痛除积弊,于练兵、筹饷两大端,尽力研求,详筹兴革,勿存懈志,勿骛虚名,勿忽远图,勿沿故习,务期事事核实,以收自强之效。朕于中外臣工有厚望焉。”一时间,签下丧权辱国条约的李鸿章被人们遗忘了,康有为、梁启超等人成了中国政治舞台的明星。1898年6月11日,光绪帝颁布“明定国是”诏书,戊戌变法正式开始。

与此同时,为日本赢得战争的伊藤博文却陷入政治泥潭。为了用好战争赔款,1898年他第三次出任首相时,想安排两名熟悉财政的官员入阁,却招致昔日盟友的强烈反对。迫于压力,伊藤博文于1898年6月辞职,随后宣布将访问中国。

1898年9月,伊藤博文到达中国,此时的中国政坛正暗流涌动:以慈禧太后为首的顽固派企图发动政变,宫廷内外甚至传言光绪帝即将被废;以康有为、梁启超为首的维新派希望依靠袁世凯的力量扣押慈禧太后,实现君主立宪式的变革。9月20日,支持中国维新变法的伊藤博文觐见了光绪帝。虽然两人具体的谈话内容后人并不知晓,但据信,伊藤博文向光绪帝表示,自己很希望能为中国变法做些事情。然而,就在第二天,慈禧太后发动政变,囚禁了光绪帝,开始捕杀维新派。

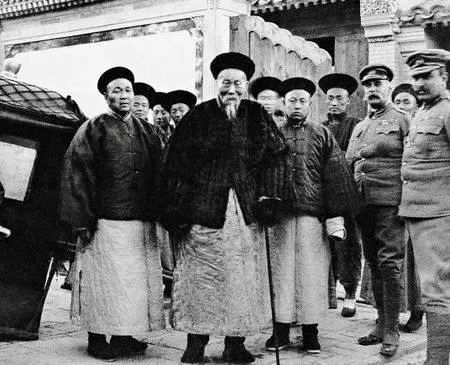

3天后,伊藤博文在北京见到了李鸿章,这也是两人最后一次见面。李鸿章虽然心存芥蒂,但依旧设宴款待伊藤博文。席间,众人的话题集中在戊戌变法上。李鸿章刚从欧美归来,在国外声望日盛,但在国内备受冷落。虽然同情光绪帝,但他深知慈禧太后的狠辣,再想到自己尴尬的处境,只能做一个旁观者。饭桌上,他对戊戌变法本身没有发表意见,只在大家提到康有为时,他站在维护旧制度的角度上,说了一句康有为“煽惑人心、至于众怒”,要求伊藤博文帮助逮捕康有为。除此之外,李鸿章对伊藤博文态度冷淡,不愿与他多聊。很明显,李鸿章早已放弃了与伊藤博文所谓的“友谊”。伊藤博文同情维新派,对李鸿章的建议自然也不会理会。两人的最后一次见面就这样不欢而散。

辞别了李鸿章,伊藤博文尽力保护维新派人士。当梁启超为躲避追捕逃入日本使馆时,日本驻华公使还没有收到东京的指令,不知所措。仍在北京的伊藤博文当场表态:“救救他吧,帮他去日本,我会在日本照顾他。这个年轻人对于中国来说,实在宝贵。”后来,伊藤博文的确对流亡日本的维新派人士多有照顾。

李鸿章抑郁而终

1900年,在戊戌变法失败两年后,八国联军攻陷北京,慈禧太后带着光绪帝出逃。此时,已经淡出权力中心,身体一日不如一日的李鸿章却接到一纸诏书,“着李鸿章为全权大臣”。说白了,慈禧太后是要借助他在欧美各国的威望,出面和谈。李鸿章深知收拾完这个烂摊子,自己必然会再落得个万人唾骂的下场。然而,他为风雨飘摇的清王朝奋斗了一生,将自己视为清王朝的“裱糊匠”,已经没有选择的余地。1901年9月,李鸿章在举中国之财力赔款的《辛丑条约》上签字,国人骂声又起:“卖国者秦桧,误国者李鸿章!”在唾骂声中,李鸿章的病情很快恶化,时常大口吐血。

1901年11月,被慈禧太后称赞为“再造玄黄”的李鸿章病逝,结束了充满争议的一生。他的死给了国人太多震撼,梁启超虽然与李鸿章是政治上的死敌,仍提笔为其作传,讲到了李鸿章与伊藤博文的区别——如果以成败论英雄,自然是李不如伊,但是就人物重要性而言,李鸿章对于中国,较之伊藤博文对于日本更加重要。

要理解梁启超这句堪称经典的评价,还要回看李鸿章的一生。

1823年正月初五,安徽省庐州府合肥县的李氏家族添了一个男丁,按族谱取名章铜,也就是后来的李鸿章。李家是当地一个小地主,也是封建社会中典型的耕读之家。李鸿章父亲李文安多年寒窗,最终考中进士,后在刑部任职,是一个标准的中国士大夫。

在这样的家庭中,李鸿章自幼接受系统的儒家教育,也将科举功名作为最大的理想。少年李鸿章天资聪颖,曾拜合肥名士徐子苓为师,1840年考中秀才。20岁时,李鸿章在时任京官的父亲安排下来到北京,准备乡试。他写下“一万年来谁著史,三千里外欲封侯”的豪迈诗句以言志:报效朝廷,光耀门楣,青史留名。

1844年,李鸿章考中举人,却在第二年会试时落榜。但他受到时任考官曾国藩的赏识,成为其门下弟子。1847年,李鸿章再上考场,中了进士,进入翰林院。

正当李鸿章专心于儒家经典研究时,太平天国运动引起的社会震荡改变了他的人生轨迹。1853年,咸丰帝命令工部左侍郎吕贤基前往安徽剿匪。身为安徽人的李鸿章随同前往,屡立战功。1858年,李鸿章赴江西进入曾国藩的幕府。此时,曾国藩已是湘军统帅,总揽对太平军的作战。李鸿章常伴左右,浸淫于曾国藩的传统思想和治军方式之中。随着战局的变化,曾国藩举荐李鸿章回合肥招募乡勇,组成淮军。此后几年,李鸿章率领淮军,同湘军一道剿灭太平天国,还镇压了捻军起义。由于拯救了风雨飘摇的清王朝,李鸿章声名鹊起,被誉为“中兴名臣”。

镇压起义军的过程中,李鸿章目睹了清朝严重的危机;筹建淮军时,他在上海又看到西方国家的坚船利炮,不禁生出了“师夷长技以自强”的念头。他确信,自己找到了国家强弱的决定性因素,那就是移植西方军事技术。为此,李鸿章手握大权后,不仅向外国购买“洋器”,还开办工厂自行制造部分武器。他在军工产业逐渐成形后,又转向民用工业的发展,提出不仅要“强兵”,还要“富国”。

在那样一个官员都抱着“沉船”心态,等着船沉之时再捞一笔的时代里,李鸿章能够意识到“数千年未有之变局”和“数千年未有之强敌”,并大声疾呼中国绝不应昏睡在天朝上国的迷梦中,实属难得。

守旧势力讨厌李鸿章,李鸿章也对他们深恶痛绝。他在一封信中公然叫板:自从商鞅、王安石推行变法,祸及自身后,所有人都以守旧自保,如今各国一变再变、蒸蒸日上,大清如果因为守旧而亡,你们不后悔吗?

然而,李鸿章推行的变革只是技术变革,没有脱离儒家传统治略轨道,他希望以儒家之道为主,西方富强之术为辅。正如他自己所言:“欲求驭外之术,惟有力图自治,修明前圣制度。”说到底,在他眼中,封建制度不仅不能变,而且还有向前发展的希望。至于腐败的吏治,李鸿章强调要靠儒家传统的“人治”,也就是孔子所说的“为政在人”,而非近代的“法治”。

后来,受日本明治维新影响,李鸿章也提到了“易官制”“变法度”,但仅仅是私下议论,既不敢公之于奏章,更不敢付诸实践。原因很简单,“富国强兵”的洋务变革虽有阻挠之人,却也不乏支持者,而提到改革制度,满朝文武没一个人敢吱声,充斥朝野的是“以守法为兢兢,即败亡灭绝而不悔”的叫嚣声。

伊藤博文死于非命

1900年,就在李鸿章为八国联军侵华所苦时,伊藤博文在日本各地巡回演说20多次,阐述他组建新政党的想法。那年9月,立宪政友会成立,伊藤博文任总裁,不久就吸引了大批会员。1个月后,伊藤博文第四次,也是最后一次出任首相。但仅仅7个月后,由于内阁内部的争执,伊藤博文再次辞职,此后再未染指首相宝座。

不过,伊藤博文并未退出政坛。为了对抗俄国在远东的“南下政策”, 他提出以承认俄国对中国东北的支配权换取俄国承认日本在朝鲜的支配地位。1901年,就在李鸿章垂死之时,伊藤博文前往俄国进行活动,但因为李鸿章已经提前和俄国达成密约,他并未取得成果。

相比于李鸿章的出身与晋升之路,伊藤博文的起点则卑微许多。

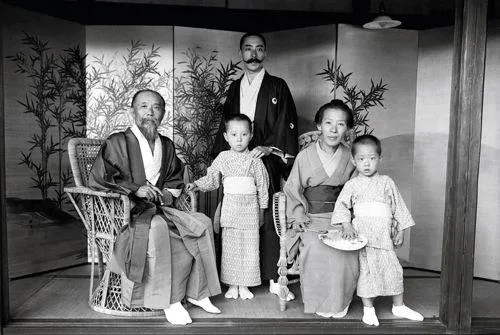

1841年10月,伊藤博文出生在长州藩一个贫苦农民家庭。其父原本在村子里务农,由于生活无着,被迫去荻城谋生,被下级武士伊藤武兵卫收为养子,于是带着儿子改姓伊藤。伊藤博文年幼时尝尽人间艰辛,平时做杂役,闲暇时读书学字。16岁时,伊藤博文才进入一家村塾学习。1859年,伊藤博文结识木户孝允,随后作为其随从一起前往德川幕府所在地江户(今东京)。

当时的日本与中国一样处在危机之中。1853年,美国舰队叩关,日本闭关自守的局面被打破,幕府与西方列强签订了一系列不平等条约,日本存在沦为半殖民地的风险。面对这种形势,生活条件一般的下级武士知识分子,首先产生了危机意识。他们公开打出了“尊王攘夷”的旗号,希望推翻幕府,还政天皇,抵御甚至排斥西方国家。伊藤博文便是其中之一。

所幸,留学英国的经历改变了他,他从排斥西方转向学习西方。他回国后,1866年,萨摩、长州两藩的下级武士结成倒幕同盟,招来幕府的讨伐。伊藤博文便向外商购买轮船,对付幕府军。随着倒幕同盟的军事胜利,德川幕府末代将军德川庆喜于1867年提出“大政奉还”。明治天皇建立了新政府,论功行赏,年轻的伊藤博文被任命为外国事务交涉员。他积极主张把“欧美各国之政治制度、风俗习尚、教育、生产”的“开明风气”移入日本,使日本进入“开明诸国之行列”。

1869年,伊藤博文任大藏少辅兼民部少辅。任职期间,他大力推进日本的近代化。在日本修筑第一条铁路时,伊藤博文力排众议,提出向英国借款,促成铁路顺利建成。随后他又提出建立新的货币制度,发行纸币。两年后,伊藤博文出任工部卿,还身兼参议,正式进入权力中心。

1877年,以西乡隆盛为代表的封建武士发动叛乱,伊藤博文坚决主张平叛。一年后,伊藤博文成为内务卿,政治地位继续提高。到了1881年,“明治三杰”已先后死去,伊藤博文趁机排挤竞争对手,成为日本政坛头号人物。1885年,伊藤博文成为日本首任首相,开始实践他向西方学习的梦想,推行君主立宪制改革,其中首要的一步就是组织人员起草宪法。1889年,“明治宪法”正式颁布。同日,伊藤博文被天皇授予旭日大桐花勋章,被称为“明治宪法之父”。他的政治声望达到了巅峰。

纵观伊藤博文一生,其东亚政策的核心放在朝鲜上。在1905年的日俄战争后,日本完全控制了朝鲜,并设立统监府,伊藤博文成为第一任统监。在朝鲜,伊藤博文以确保安全为名,严禁朝鲜国王与外界接触。但1907年,朝鲜国王还是派密使前往荷兰海牙第二届万国和平会议,陈述了朝鲜的困境。伊藤博文怒不可遏,一面逼迫朝鲜国王退位,一面又装出对朝鲜王室谦卑恭敬的姿态。每次在朝鲜演讲结束前,他从来不忘对在场的朝、日官员说:“我提议,请诸君随我三呼‘韩(朝鲜)皇万岁’!”1907年,他出任朝鲜皇太子的老师,以期皇太子日后成为听命于日本的傀儡。

1909年10月,为了缓和与俄国的关系,伊藤博文前往哈尔滨,与俄国财政大臣会谈。在他检阅完俄国守备队并和各国领事团寒暄后,躲在人群中的朝鲜独立运动者安重根突然冲出,向他连开3枪。十几分钟后,伊藤博文不治身亡,时年68岁。

伊藤博文为了日本的利益,坚决反对日朝合并,主张保留朝鲜王室及政府,却偏偏倒在了朝鲜独立运动者的枪口之下,这是对他在朝鲜两面三刀做派的一种讽刺。

两个人的选择,两个国的道路

1895年一纸《马关条约》,白纸黑字,确认了中日两国关系史无前例的逆转——日强而中弱。直到1945年另一纸日本投降书,中国才踩住命运的刹车,转败为胜。

整整50年。

当李鸿章在春帆楼签下自己的名字时,或许不会料到,认输的瞬间如此短暂,承受战败的苦难却会那么漫长,不只是一代人的事情,而是几代、几亿中国人经历的血与火。

历史不是个人造成的,但是关键人物把握历史关键时期战略机会的能力,可以直接影响国家命运。李鸿章与伊藤博文,一个是中国的第一权臣,一个四次出任日本首相,他们在各自国内的地位和声望相当,面对“千年未有之变局”,他们都怀着富国强兵的梦想而努力,结果却大相径庭。其中,既有植根于两人成长经历中的原因,也有当时中日两国国内环境的因素。

李鸿章循着传统的士大夫道路前进,一生志向凝结成一句“做大清王朝的裱糊匠”。他推行过轰轰烈烈的洋务运动,建立过声势浩大的北洋水师。他真诚地认为,学习近代技术,尤其是军事技术,辅以中国传统孔孟之道,就能拯救清王朝。他跟保守派进行了勇气十足的论战,甚至残酷的党争,抓住了推进变革的权柄。但实际掌权的慈禧太后并不真心信任李鸿章的变革之说。

最终,他的变革一败涂地。1896年他访俄之后,俄财政大臣评价说,“从中国文明的角度看,他是高度文明;但以我们欧洲的观点看,他没有享受什么教育,也并不文明”。

伊藤博文的知识结构、政治视野比李鸿章“文明开化”得多。他求学于英国,亲眼见过近代国家的模样,亲手触摸过近代国家的关节和奥秘。成为天皇最信任的权臣后,他不是修修补补维持摊子,而是把近代的立宪制度和日本的天皇传统结合起来,在学制、兵制、税制“三大改革”过后,为明治维新找到了“编纂宪法”这第四根支柱。1885年,当他出任日本第一任首相时,就意味着近代内阁制度在日本确立了。他从政治变革的层面搭建了日本的前途。

在出任首相那年,他和李鸿章相识。10年信函往来,多有论及变革。但两人的变革,一开始就殊途。这影响了两国此后50年、甚至120年的国运走向。他们的私交,也成了变革洪流下,两国国运残酷博弈的写照——李鸿章和他苦心修补的清王朝在这场博弈中沦为配角;日本军国主义流毒则急剧膨胀,至今犹存。为重振国运,中国人的自强与奋进又历经120年。

李鸿章与伊藤博文的恩怨,是两国彼时恩怨的缩影,也是今日关系的源头。这正是重温这段历史的意义所在——2015年不仅是抗日战争胜利70周年,更是《马关条约》签订120周年。正如每一道伤疤都是刻在英雄身上的军功章,每一个屈辱的历史瞬间也应成为国人心中的纪念碑。