用地理知识分析“两小儿辩日”

摘要:“两小儿辩日”是众人皆知的故事,但是运用地理知识加以分析,却发现了许多不妥之处。本文从冷热、大小和远近三方面进行分析,得出了较合理的科学解释。

关键词:两小儿辩日 " 日地距离 " 冷热 " 大小 " 远近

近日看了几篇关于“两小儿辩日”的辩文,笔者觉得分析有些欠妥。如日地距离的远近并不能引起太阳在视觉上有明显的大小变化,也不会导致人体明显的冷热变化。因此,笔者从地理知识出发,分析这个现象,希望能给大家一个满意的答案。

一、关于冷热问题

从大气的受热过程来看,近地面空气的热量收入主要来自太阳辐射和地面辐射的吸收,热量支出以大气辐射和大气逆辐射为主。需要注意的是,其直接热源是地面,而不是太阳,即如果地面冷,近地面气温就低;反之亦然。一般说来,太阳高度角越小,太阳辐射穿过的大气层就越厚,地面获得的太阳能量就越少,故近地面气温就越低。日出之前,地面无太阳辐射,一直处于低温状态;日出之初,太阳高度角较小,地面因吸收太阳辐射较少而增温缓慢,故它释放的地面辐射量也较少。同理,近地面空气吸收的太阳辐射也较少。所以,近地面空气获得地面辐射和太阳辐射总量较少,气温较低,人体冷的感觉会很明显。

如图1所示,观察者在P点,太阳清晨从东方A点开始升高,经B、C两点,中午时达到D点。在这个过程中,太阳高度角会从0达到最大值。太阳高度角越小,太阳辐射穿过的大气层越厚,地面P点获得的能量分别是IAlt;IBlt;IClt;ID。同理,近地面空气获得的能量分别是EAlt;EBlt;EClt;ED。

到了中午,太阳高度角达到最大,地面因吸收太阳辐射最多而迅速增温,释放的地面辐射也增多,故近地面空气获得地面辐射和太阳辐射总量增多,气温也接近最高值,人体会有明显的热感。

现分析“两小儿辩日”的故事,小孩子说早晨冷,中午热,所以太阳早晨距离地球远,中午距离地球近。这是不对的,因为温度与日地距离远近并没有直接关系。早晨太阳高度角小,近地面空气吸收的地面辐射量少而气温低,中午太阳高度角大,其吸收的地面辐射量多而气温高。

二、关于大小问题

客观上来说,太阳的大小、形态是基本不变的。但是,太阳光线经过近地面大气层,会产生一定的折射效果,近地面的大气受地球重力的作用,其密度分布是不均匀的。一般来说,离地面越近,大气密度越大,折射率就越大,反之越小。由于大气对光的折射率随气体密度的增加而增加,即与气体的密度成正比,所以早晨时气温较低,近地面空气的密度较大,因而折射率较大,我们看到的太阳就较大些;中午时,气温较高,近地面的空气密度较小,因而折射率较小,我们看到的太阳就较小些。所以,从视觉上来看,太阳的大小与日地距离是没有直接关系的。

三、关于远近问题

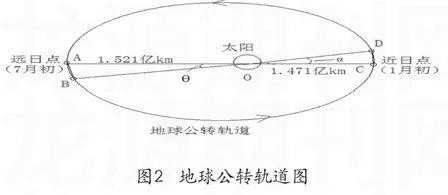

众所周知,地球围绕太阳做椭圆轨道运行,太阳处于椭圆的一个焦点上,日地距离是始终变化的。如图2所示,地球在1月初到达近日点,7月初到达远日点。也就是说,从1月初到7月初这段时期内,地球是逐渐远离太阳的,所以每天早晨的太阳比中午的太阳距离地球更近些;反之,从7月初到次年的1月初这段时期内,地球是逐渐靠近太阳的,所以早晨的太阳比中午的太阳距离地球更远些。因此,日地距离每一刻都是不同的,我们只有知道是在哪一个具体日期的条件下,才能明确太阳距离地球是远,还是近。

根据地理知识可知,地球公转一周是360°,时间为365.25636日,平均线速度为29.79千米/秒,角速度为59′8″/日。地球运行到近日点时,公转的速度快,线速度和角速度都大于平均值,线速度为30.3千米/秒,角速度为1°1′11″/日;地球运行到远日点时,公转的速度慢,线速度和角速度都小于平均值,线速度为29.3千米/秒,角速度为57′11″/日。

那么,每天早晨的日地距离与中午的日地距离到底相差多少呢? 以地球处于远日点为例,我们开始进行计算。

方式一:如图2所示,太阳为O点,这一天早晨的地球在A点,日地距离OA=15210万千米。

早晨到中午,地球从A点运行到B点,时间约为6小时,计1/4日。地球公转角速度为57′11″/日,线速度为29.3千米/秒。

由此可以得出:运行路线弧长距离=6小时×29.3千米/秒=63.2880万千米。

∵地球轨道的曲率e=0.01672,公转角度θ= 57′11″/4≈0.238264°。

∴AB ≈63.2880万千米。

在△OAB中,根据数学原理c2=a2+b2-2ab Cosθ,

∵a=OA, c=AB, θ=0.238264°,求b=OB。

∴得(b-a Cosθ) 2= c 2-(asinθ)2。

可以得出:OB=b=15207.68928万千米。

∴︱OB—OA︱=2.31072万千米。

∴︱OB—OA︱÷OA≈0.00015192 或︱OB—OA︱÷OB≈0.00015194 。

方式二:把地球绕太阳的运动看成匀速运行。

∵从远日点OA到近日点OC需要运行365.25636/2=182.62818天,

∴日地距离变化为△d=︱OA-OC︱=500万千米。

∴︱OB—OA︱=︱OA-OC︱÷182.62818÷4≈0.68445万千米。

∴︱OB—OA︱÷OA≈0.0000451 或︱OB—OA︱÷OC≈0.0000465。

正如我们观察夜空中的恒星,由于恒星距离地球十分遥远,所以在我们肉眼看来它们的位置是不动的。它们运行的距离相对于它们与地球的距离而言,比例极小,可以忽略不计。同理,︱OB—OA︱相对于OA或OB,︱OD—OC︱相对于OD或OC等而言,比例都是极小的,可以忽略不计。也就是说,相对于太阳和地球而言,OA和OB,或OD和OC只是两个长度差别很微小的距离,在地球上看来,这个距离差别并不能引起太阳在人们视觉上有明显的大小变化。再进一步分析,如果第一天早晨和中午的太阳因远近产生明显大小的视觉差别,那么第二天、第三天等之后的每一天都会产生明显的大小差别,第二天早晨与第一天早晨也应该会产生明显的大小差别。然而,客观事实并非如此,日地距离一年之中会发生由远变近和由近变远的过程,可是结果都是太阳早晨大,中午小,并没有发生今天早晨的太阳比昨天早晨的太阳有明显变大或小的变化。

综上所述,在《两小儿辩日》故事中,由太阳的大小或气温的冷热来判断日地距离远近,是不科学的。

参考文献:

[1]赵立强,张耀荔.地球上不同高度处大气折射率的表示及光线在其中传播轨迹的分析[J].科技信息, 2006,(12).

[2]葛家澍,林志军.自然地理学[M].厦门:厦门大学出版社,2001.

(作者单位:南昌师范高等专科学校)