伊拉斯谟、小霍尔拜因和插图本《愚人颂》

梦隐

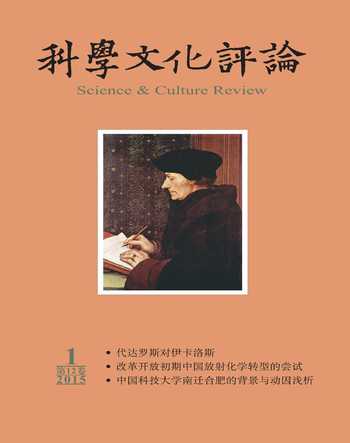

本期封面是小霍尔拜因(Hans Holbein der Jungere,1497-1543)为荷兰学者伊拉斯谟(Desiderius Erasmus,1466-1536)绘制的肖像,现藏巴黎卢浮官。小霍尔拜因是德国人,其父和兄长也都是画家,然而没有他的名气大。他与伊拉斯谟结识于巴塞尔,后者又把他介绍给担任英国大法官的人文学者托马斯·莫尔(Thomas More,1478-1535)。由于莫尔及其友人的推介,小霍尔拜因的天才引起英国上流社会的重视,最终成为亨利八世(HenryVⅢ, 1491-1547)的宫廷画家(参阅本刊2011年8卷6期)。绘制这幅画的时候伊拉斯谟已经57岁了,画面中的他神情安详,气度不凡,正在书房里写作。他身着绒毛衣帽,显示来自北方;手上的戒指、室内的窗帘和壁饰都透着奢华,则暗示着意大利文艺复兴风潮的影响。

伊拉斯谟是文艺复兴盛期人文主义在欧洲北方的杰出代表,一般人称其为“鹿特丹的伊拉斯谟”,实际上他的出生地是荷兰的豪达(Gouda)。他是一位牧师与一名医生之女的私生子。17岁那年,在一场突然爆发的鼠疫中父母双双夭亡,他被监护人送进僧侣学校,后来亦曾加入奥古斯丁修道院。伊拉斯谟的拉丁文造诣和关于古典文献的知识获得坎布雷(Cambrai)大主教的青睐,被其聘为秘书,随后有机会游学于巴黎、鲁文、巴塞尔、罗马、都灵、伦敦和剑桥等地。然而出国不久伊拉斯谟就对枯燥的神学与天主教会的腐败感到失望,并被文艺复兴所带来的清新空气所吸引。

伊拉斯谟把整理和研究《圣经》当作毕生事业,他认为纠正天主教会弊端的不二法门是让普通民众了解基督教义的真谛,而达到这一目的,前提是要有一部通俗并严谨无误的《圣经》。他焚膏继晷地工作,相继完成了一个希腊文的《圣经》校定本和拉丁文新译本。除此之外,伊拉斯谟还为后人留下了大量作品,其中最负盛名的就是本文将要介绍的《愚人颂》(Praise of Folly)。随着印刷术的普及,伊拉斯谟校订的两个《圣经》版本很快传遍欧洲,马丁·路德(Martin Luther, 1483-1546)后来就以他的拉丁文译本为母本将《圣经》译成德文,对于宗教改革的兴起发挥了重要作用。不过在对待罗马天主教会的态度上,伊拉斯谟与路德并不相同,他主张把人文主义注入基督教神学,通过理性批判和宣传纯正的基督精神来教化民众,而不赞成路德派“以暴易暴”的激烈行动。在这一点上,他与托马斯·莫尔的观点十分接近。

1499年伊拉斯谟在英国访问时结识了莫尔,从此两人成为终生挚友。莫尔当过律师、议员、财政副大臣、枢密顾问、下院议长乃至大法官。他力主宗教宽容但反对与教皇决裂,身为大法官而批评国王离婚另娶,最后惹恼了刚愎自用的亨利八世而被下狱直至被砍掉头颅。死后300年被梵蒂冈封为圣人,形形色色的左派人士则将其视为共产主义思想的先驱,这种双重荣誉在世界史上还无人能出其右。莫尔也是一位多产作家,但是今天人们记着他主要是因为那本出版于1516年的《乌托邦》(Utopia)。该书分为上、下两部:上部影射当时的英国,下部则构想了一个理想的国度。受到柏拉图《理想国》的启发,莫尔在书中通过一名虚构的船长之口,描绘了一个按照理性与正义原则建立起来的理想社会。伊拉斯谟非常喜欢这本书,他在1517年2月致友人的信中写道:“当你阅读莫尔的《乌托邦》时,你会感到仿佛突然进入另一个世界里,身边的一切都那么新鲜。”

图1(封二)是小霍尔拜因为莫尔绘制的肖像。当年莫尔49岁,从画中可以清晰地看到眼角的皱纹和腮边的胡茬,显示他是一个精力旺盛的人;华丽的法袍和项链显示其大法官身份,坚毅的目光表现了内心世界的强大,紫红色天鹅绒的袖子与绿色帷幕均有很强的质感。图2则是小霍尔拜因为伊拉斯谟绘制的另一幅肖像,非常传神,很好地表现了人物的高贵气质,据说这也是伊拉斯谟最为满意的作品。画中人的双手放在一本书上,书边可以辨认出希腊文的拉丁对音“赫拉克勒斯的劳作”(HPAKLEIOI LONOI)与“鹿特丹的伊拉斯谟”(ERASMUS ROTERODAMUS)两行字(图3)。赫拉克勒斯是希腊神话中的英雄,除了完成常人无法企及的12项伟业外还解救了被缚的普罗米修斯,参加了寻找金羊毛的探险等,画家用“赫拉克勒斯的劳作”表达对伊拉斯谟辛勤工作的赞美。人物背后书架上的一本书上还有一个罗马数字1523,表示创作此画的年份(图4)。

据说《愚人颂》是在莫尔家中写成的,时在1509年,前后只用了七天。1508年6月9日,伊拉斯谟在从意大利返回英国的途中给莫尔写了一封信,内称:“我发誓,我一生中乐莫大于与你交往……因为你姓莫尔(More),这个词与希腊词‘愚人(moria)相似得近在咫尺,可与你的实际情况却又远在天涯”;最后他写道:“再见吧,渊博的莫尔;祝你成为与你同名的‘愚人的一名坚强斗士。”这封信后来被当作序文放在《愚人颂》的前面,因此这本书可以说是献给莫尔的礼物,其拉丁化的希腊标题(Moriae Encomium)就指向莫尔。该书于1511年正式出版,1515年小霍尔拜因(一说与他的哥哥一道)为新版的《愚人颂》增添了插图。

伊拉斯谟在那封致莫尔的信中还写道:“许多人的宗教意识受到严重的歪曲,以致他们觉得对基督的最严重的亵渎可忍,而对教皇或君主开点轻微的玩笑反而不可忍。”他在《愚人颂》中,就是通过一种亦庄亦谐、嬉笑怒骂的方式,对人性中的阴暗面进行了辛辣的嘲讽,对天主教会与权贵势力的堕落作了严厉的批判。他在书中写道:“由于基督教会是在血上建立起来,用血来巩固,在血中加强,所以他们继续靠刀剑来处理教会的事务,好像基督已告死亡,再也无法保护自己的人民。”正如罗素指出的那样,“他们(指北方的人文主义思想家们)对宗教以及宗教的弊病持有严肃的关注。在其辩论作品中,他们猛烈地对抗了罗马教廷的倒行逆施。除此之外,他们还有一种意大利主教们一直未曾原谅的民族自豪感。这不仅仅是一个为修缮粉饰罗马而进贡纳税的一般性问题,而是出于对意大利人的直接不满,因为头脑灵活的意大利人总是以一种恩赐的态度来对待更加严肃认真的北方条顿人”;“他(指伊拉斯谟)基本坚持一种新教的观点,认为人可以直接与上帝联系,神学是多此一举。”(罗素《西方的智慧》)

封三上的图14是另一位德国画家丢勒(Albrecht Durer, 1471-1528)为伊拉斯谟制作的石版画像;另外三幅图(图15-17)皆取自《愚人颂》的英文版。需要指出的是,伊拉斯谟虚构的“愚人”是位女性,因此陈乐民称其为“愚夫人”(《愚人颂》中译本序)。书中一开始就交代了这位“愚夫人”的身世:

她的父亲是丰饶与财富之神普路托斯(Plutus)——他只需点一点头,所有事物无论是神圣的还是世俗的全都被搅得乱七八糟;母亲是山林水泽中最可爱最快乐的仙女——青春女神;她出生在一个无需播种而万物俱生的福岛,岛上长满了魔草、灵药、忘忧草、墨角兰、仙果、莲花、玫瑰、紫罗兰和风信子;她不是以啼哭来到世上,而是迎着母亲微笑;两位妩媚的仙女——酒神巴克斯的女儿“陶醉”与牧神潘的女儿“无知”给她喂奶;她的众多仆从包括“自负”、“谄媚”、“遗忘”、“懒散”、“享乐”、“狂热”、“放荡”、“欢宴”和“沉睡”,“这些同伴全都忠心耿耿地伺候着我,协助我统治整个世界,使得即使是极大的统治者也得在我面前俯首听命”,书中写道。

伊拉斯谟在书中旁征博引,熟练地引用古代经典和希腊、罗马神话,有时旁敲侧击,有时直点命门,所抨击的对象,包括当时的神学家、僧侣、军人、占星术士、律法学家、修辞学家、诗人、哲学家、庸医、奸商、酒鬼、赌徒、君王、权臣、贵妇、教士、红衣主教乃至教皇,矛头直指罗马天主教会。完全不同于那些虚伪的说教布道和枯燥乏味的经院哲学作品,《愚人颂》为16世纪的欧洲文坛带来一股清新的气息,也给中世纪以来死气沉沉的西方思想界带来强烈的冲击。小霍尔拜因的插图妙趣横生,为这本小书起到锦上添花的作用。

今天我为什么要穿这样的奇装异服出现呢?你们如不反对侧耳倾听,就会弄清楚——不过不是用你们倾听传道士说教的那双耳朵,而是用那双竖起来听江湖医生、小丑和愚人说话的耳朵,也就是往昔我们的朋友迈达斯用以倾听畜牧神诉说的那类耳朵。我有个想法,打算当着你们的面扮演诡辩家,不过我扮演的不是今天那伙人的角色,他们把烦死人的一大堆繁杂琐碎的东西,硬塞进学生的脑子,灌输给他们的是一些比娘儿们吵架时更加固执的习气。我不会那样做。我将仿效古人之所为,取诡辩家之名,而摈弃哲学家或敬贤者这种损人害己的头衔。(《愚人颂》,页7)

要是这些人(指浅尝辄止的哲学家)只在公共事务中扮演着“驴子面对竖琴”的角色,而不是在日常生活的每件事上都显得十分无能,那么人们对此不管怎么说还是会容忍的。你不妨请一位贤人就餐,准会见到他不是一言不发,闷闷不乐,就是提出一些恼人的问题。你还可以请他们跳舞,到时间你准会见到一头骆驼昂首挺胸,高抬脚跟地既舞且蹈。要是你把他硬拉去参加公共游艺会,光是他那副脸孔就足以把观众的兴致一扫而光。他要是无法让自己那副阴沉沉的脸色收敛起来,就得像贤人卡图那样,被迫离开会场。(《愚人颂》,页30)

干出这种事的人(指经院派神学家)却在自鸣得意和沾沾自喜中乐此不彼,日夜忙于这种自享自乐的蠢事,弄得连一点余暇的时间也没有,甚至无法通读一遍福音书或保罗书信。正当他们在学院里把时间浪费在这种胡闹的蠢事中时,这帮人相信,正是他们用三段论法把整个教会支撑起来,要不然,教会就会垮掉,这种情况一如诗人描述巨神阿特拉斯以双肩撑天一样。这一来,你可以想象出他们该有何等快乐:他们可以一而再、再而三地塑造出圣经来,仿佛圣经是用蜡捏成的……他们还把自己树立为世界监察官,要求任何东西举凡不完全符合他们的结论,不论是明摆着还是含蓄不明言的,都应公开认错,予以销毁。他们还作出神谕性的声明:“这个命题是恶意中伤的;这个不虔诚;这个发出异教的气味;这个听上去不真诚。”(《愚人颂》,页74)

一个位居君王的人如稍乏真诚,道德败坏的事便会像瘟疫一样地在人民中间传播开来。还有,君王的地位注定要引来许多诱惑,使他偏离正道,例如取乐、放纵、谄媚和奢侈,因此,君王必须更加律己以严,更加慎思谨行,以免有损自己的天职。最后,须知君王上方还有个上帝在俯瞅着他,不久之后这位上帝便会对每个人哪怕是微不足道的罪过来一次清算,其严格的程度,与君王所拥有的权力的大小适成比例,别说搞阴谋、怀敌意以及其他各种危险,或困扰着他的种种恐惧。我说,上述这些人,还有类似的许多事,都会让一个君王无法安然入睡或就餐,只要他是个有见识的人,就不能不对此类事细加思考。(《愚人颂》,页83)

他们(指君王们)自己关注的是过舒适的生活,因此,为了保持心情愉快,不受干扰,他们只让那些说悦耳之言的人发表意见。他们相信,要是他们致力于狞猎,厩中有良马,要是他们卖官鬻爵,从中获利,要是他们每天有新招,能把臣民的财富吸出来,扫进自己的口袋,那就算圆满地完成了一个君王的任务——不过所有这些都要做到看上去堂堂正正,编造出来的借口也要恰到好处,这一来,他们的行径无论其邪恶达到何等程度,都能保全着一副正义的面孔。他们还留意添上个把句讨好的话,目的是让民众产生一种对他们感恩戴德之情。让我们来把今日仍可以在某些人身上见到的君王的形象作一番勾画:一个置法律于不顾的人,全心全意搞私利,几乎达到敌视人民利益的程度,一个一头钻进骄奢淫逸中去的人,憎恨学问、自由和真理。脑子里根本就没有国家的利益,衡量一切都以他自己的利益和欲望为依据。(《愚人颂》,页83-84)

我对那些朝臣该说些什么呢?他们多半是些最会谄媚、奴性十足、愚昧无知、绝无可取之辈,可他们还是下定决心凡事都想占据首位……他们认为幸运高悬之处,是让人称君王为陛下,懂得如何用三个词来称呼他,把表示敬礼的衔头例如“尊贵的殿下”、“老爷”、“陛下”都挂上去,不知羞耻为何物,从而使自己化入谄媚奉承之中,因为这些都与贵族和廷臣的伎俩相宜。(《愚人颂》,页84)

再说作为基督代理人的那些最高教皇们:如果他们想仿效基督过着贫穷辛劳的生活,遵循他的教导、教义和他在十字架上献身的精神,藐视世俗,并想到“教皇”的意思是“圣父”,或者想到他们的头衔是“最高圣座”,那么,世上哪里会有如此垂头丧气的人呢?还有谁愿意把自己的才智和资源花在获得他们的地位上,而一旦地位到手,便用刀剑、毒药和各种各样的暴力来维护它呢?试想想看,只要他们有丁点儿智慧,就会对所有这些利益漠然置之。智慧——我说过吗?倒是基督说得好:一粒盐就足以使他们摆脱掉一切财富与荣誉、他们的统治权和胜利、他们的许多官职、特许、税款和嗜好、所有他们的马匹和驴子、

他们的随员和无数的娱乐。(《愚人颂》,页86)

《愚人颂》有多种中文译本,其中较好的是许崇信译本,译者对一些人名和典故均给出了注释。遗憾的是,所有的中文译本都没有收入小霍尔拜因的插图。笔者利用网上资料库觅得一个1876年伦敦出版的英文本,本文所用的多数图像即源于此。